💌

Schon mal Russisch Roulette gespielt – mit Käfern, Schlangen und Akazien? Was das sein soll, erfährst Du jetzt.

Vielen Dank an alle Partnerorganisationen (Öffnet in neuem Fenster) und an alle Steady-Mitglieder, die unsere Arbeit ermöglichen. Wenn auch Du uns unterstützen möchtest, kannst Du hier ebenfalls Mitglied werden (Öffnet in neuem Fenster).

Treibhauspost ist ein kostenloser Newsletter zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Hier kannst Du ihn kostenlos abonnieren:

#68 #Natur #Biodiversität #invasive Arten

Russisch Roulette mit der Natur

Jeden Tag bewegen Menschen Zehntausende Tiere, Pflanzen und Pilze rund um den Globus. Die Folgen für Ökosysteme sind verheerend. Was hilft gegen invasive Arten? ~ 9 Minuten Lesezeit

Hol Dir mal die Weltkarte vor Dein inneres Auge, dann schiebe Südamerika und Afrika zusammen: Die Küstenlinien passen genau aneinander. Das ist kein Zufall, denn die beiden Kontinente waren vor langer Zeit miteinander verbunden. Und nicht nur sie.

Vor hunderten Millionen Jahren formten alle Landmassen dieser Erde einen riesigen Superkontinent namens Pangäa. Er war damals der einzige Kontinent auf dem Planeten – bis er vor etwa 230 Millionen Jahren begann, auseinanderzubrechen. In der Folge entstanden die Kontinente, wie wir sie heute kennen, es entstanden Inseln und neue Ozeane.

Wäre die Evolution ein Computerspiel, wäre damals eine neue Map geladen worden. Damit änderten sich auch die Regeln für die Gamer, also all die Lebewesen auf diesem Planeten. Sie stießen seither an neue Grenzen.

Um sich zu verbreiten, müssen Arten fliegen, wandern, schwimmen oder klettern. Oder sie schließen sich mit anderen zusammen, verhaken sich im Fell eines großen Säugetiers oder lassen ihre Samen von Vögeln verteilen. Mit der Zeit können sie es weit schaffen, aber nicht weiter als das nächste Gebirge oder der nächste Ozean.

Natürliche Grenzen als Diversitäts-Boost

Die Barrieren, die mit dem Auseinanderdriften von Pangäa entstanden, lenkten die Evolution in neue Bahnen. Fortan entwickelte sich das Leben hier getrennt von dort. Trotz ähnlicher topographischer und klimatischer Bedingungen bildete sich in Südamerika, Afrika und Australien gänzlich unterschiedliche Flora und Fauna. Und auf entlegenen Inseln kamen Arten auf, die es nirgendwo anders gab.

Auf Hawaii zum Beispiel entstanden mit der Zeit mehr als 750 Arten (Öffnet in neuem Fenster) von kleinen, farbenfrohen Schnecken. Kurzum: Die Barrieren sind verantwortlich für die Vielfalt des Lebens, wie wir sie heute kennen.

Und so lief die Uhr der Evolution über hunderte Millionen Jahre vor sich hin – bis eine Spezies auf den Plan trat, die plötzlich wie wild an den Zeigern dieser Uhr drehte. Eine Spezies, die seither die natürlichen Barrieren niederreißt und Arten über Gebirge und Ozeane hinweg über den Globus verteilt.

Wohl schon immer haben Menschen andere Arten durch die Welt in fremde Ökosysteme getragen, hin und wieder mal. Nichts, womit gesunde Ökosysteme nicht klarkommen würden.

Doch vor etwa 500 Jahren, zu Beginn der Kolonialzeit, führten Menschen plötzlich immer mehr Arten in neue Gebiete ein: meistens, wie bei Kartoffeln oder Schweinen, um sich eine Nahrungsgrundlage zu schaffen. Aber auch Zierpflanzen oder Vögel wurden verschifft, einfach weil man sie so schön fand.

Das Einführen von Arten auf fremden Gebieten kann jedoch zu großen Problemen führen, nämlich dann, wenn sie sich plötzlich ausbreiten und ganze Ökosysteme gefährden. Du hast sicher schon von einigen solcher „invasiven“ Arten gehört: von Tigermücken in Europa, von Kaninchen in Australien und von Ratten und Mäusen auf der ganzen Welt (well done, Pinky und Brain).

Invasive Arten sind kein neues Phänomen und doch sind sich wohl die wenigsten der Dimension des Problems bewusst. Kürzlich hat der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) einen eigenen Bericht (Öffnet in neuem Fenster) dazu veröffentlicht. Der Tenor: Die Bedrohung wurde bislang völlig unterschätzt.

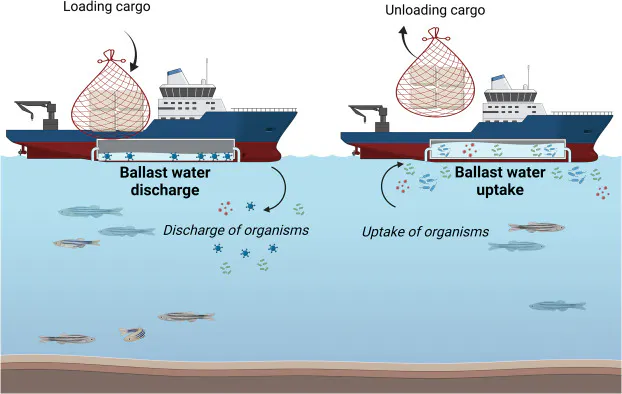

Denn seit etwa 30 Jahren nimmt die Rate, mit der wir Menschen andere Arten in fremde Gebiete einführen, drastisch zu. Wir nehmen Pflanzen, Tiere und Pilze – mal bewusst, meist unbewusst – in Flugzeugen und Autos mit, wir handeln mit „exotischen“ Gartensamen oder mit Wildtieren aus Regenwäldern, und wir laden unzählige Meereslebewesen in unsere Frachtschiffe. Jeden Tag werden laut Schätzungen 10.000 verschiedene Arten um die Erde bewegt, allein in Ballastwasser (Öffnet in neuem Fenster).

Damit Schiffe stabil im Wasser liegen, auch wenn sie ohne oder mit nur wenig Ladung fahren, nehmen sie Meerwasser in sogenannte Ballasttanks auf. 📸: Oceans and Human Health (Öffnet in neuem Fenster)

Ein einzelner Öltanker verschifft nicht nur den Zündstoff, mit dem wir unseren Planeten verbrennen. Er macht Millionen Jahre an räumlicher Trennung rückgängig. Indem wir Menschen ständig unzählige Lebewesen von einem Kontinent zum nächsten bewegen, hacken wir die Map der Evolution. Wir erschaffen im Endeffekt – wie die US-amerikanische Autorin Elizabeth Kolbert schreibt (Öffnet in neuem Fenster) – einen riesigen Superkontinent: ein neues Pangäa.

Globales Russisch Roulette

In ihrem Buch The Sixth Extinction vergleicht Kolbert das Transportieren von Arten mit Russisch Roulette. Wie in dem makaberen „Spiel“ können zwei Dinge passieren, wenn ein Organismus in einem ihm fremden Gebiet auftaucht. Die wahrscheinlichste Option: die Kammer des Revolvers ist leer, es passiert nichts. Die Lebensbedingungen sind ungeeignet, das Tier findet nicht genug zu fressen oder wird selbst gefressen und überlebt nicht. Oder aber die Art schafft es, sich zu etablieren, breitet sich aber nicht aus.

In etwa zehn Prozent der Fälle aber überlebt und etabliert sich die gebietsfremde Art nicht nur, sie stößt auf so gute Bedingungen (viel Nahrung, keine oder kaum Fressfeinde), dass sie sich rasant ausbreitet. Womit sie sich das Prädikat „invasiv“ verdient. So zum Beispiel der sogenannte Japankäfer: 1916 tauchten einige Exemplare erstmals in New Jersey auf. Im Folgejahr hatten sich die Käfer in alle Richtungen auf sieben Quadratkilometern ausgebreitet. Im Jahr darauf waren es bereits 18 Quadratkilometer, wieder ein Jahr später 124. Inzwischen ist der Japankäfer in den gesamten USA zu finden (Öffnet in neuem Fenster). Er entpuppte sich als die Kugel in der Kammer und wurde zum Alptraum für viele Land- und Forstwirt*innen.

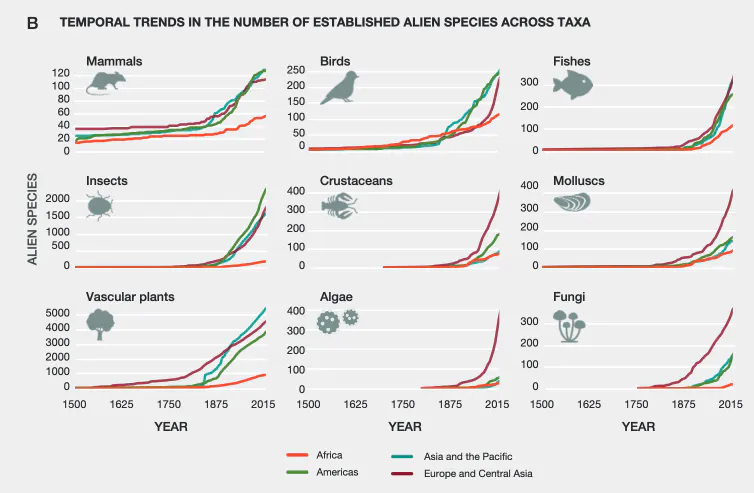

Weltweit gibt es laut IPBES heute 37.000 gebietsfremde Arten, von denen wiederum 3.500 Arten invasiv sind. Das sind jedoch nur die dokumentierten Fälle – Schätzungen zufolge (Öffnet in neuem Fenster) könnten die Zahlen doppelt so hoch sein. Und der Trend geht steil nach oben, nicht zuletzt weil wir Menschen die Ökosysteme des Planeten derart schädigen, dass sich invasive Arten schneller etablieren und ausbreiten können.

📊: IPBES-Report (Öffnet in neuem Fenster)

Was Käfer, Mücken und Wasserpflanzen gefährlich macht

Die Auswirkungen invasiver Arten sind vielfältig. Sie können erhebliche wirtschaftliche Schäden anrichten – der Japankäfer (Öffnet in neuem Fenster) zum Beispiel befällt mehr als 300 Wirtspflanzen von Erdbeeren und Mais bis hin zu zahlreichen Baumarten und schädigt sie massiv.

Ein anderes Beispiel ist die ursprünglich in Südamerika beheimatete Wasserhyazinthe. Als Zierpflanze wurde sie einst rund um den Globus verteilt, heute zählt sie zu den 100 gefährlichsten invasiven Arten (Öffnet in neuem Fenster) weltweit. Die Pflanze wuchert auf Gewässern und verdoppelt ihre Fläche innerhalb von zwei Wochen. Sie raubt den Lebewesen unter ihnen Sauerstoff und Licht, sodass Pflanzen und Fische sterben. Das trifft auch die Menschen vor Ort: Fischereien müssen dicht machen, die dichten Pflanzenteppiche bieten ideale Bedingungen für Malariamücken und die Gefahr durch Krokodile und Schlangen steigt, die in den Pflanzen Schutz finden.

Auch Folgen für die menschliche Gesundheit stehen im Problemkatalog invasiver Arten. Bestimmte Mückenarten etwa, die eigentlich in tropischen Regionen beheimatet sind, breiten sich inzwischen auch hierzulande aus, Erderhitzung sei dank. Erst kürzlich haben sich Tigermücken in Berlin (Öffnet in neuem Fenster) etabliert. Tigermücken können zahlreiche „tropische“ Krankheitserreger übertragen, darunter das Dengue-, das Zika- und das Chikungunya-Virus, die bei Menschen allesamt gefährliches Fieber auslösen.

Eine ungewöhnlich stille Insel

Invasive Arten sind zu allem Überfluss auch noch eng verzahnt mit der Klimakrise. Nicht nur, weil die Erderhitzung ihre Ausbreitung begünstigt. Der Zusammenhang funktioniert auch andersherum.

Invasive Bäume und Gräser sind mitunter leicht entflammbar und begünstigen Brände. Im südlichen Afrika und in Südamerika etwa breiten sich australische Akazienarten rasant aus, die, einmal entflammt, zu ungewöhnlich intensiven Bränden führen. Verheerend dabei ist, dass sich diese Akazien nach Bränden besonders schnell wieder ausbreiten. Es entsteht eine gefährliche Rückkopplungsschleife. Das gefährdet nicht nur Menschen und Natur direkt, die vermehrten Brände führen auch zu einem höheren Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre.

Die wohl verheerendste Auswirkung invasiver Arten ist aber eine andere: Sie schwächen Ökosysteme und bringen ganze Spezies zum Aussterben. Am dramatischsten trifft es das Leben auf Inseln, wie das Beispiel von Guam im Westpazifik zeigt.

Wahrscheinlich während des Zweiten Weltkriegs wurde dort die Braune Nachtbaumnatter (Öffnet in neuem Fenster) eingeschleppt. Auf diese giftigen Schlangen war das Ökosystem in Guam nicht vorbereitet. Sie rotteten auf der Insel fast alle der 25 heimischen Vogelarten aus. Jetzt sind auch noch zahlreiche Pflanzenarten bedroht, deren Samen von Vögeln verbreitet wurden.

Eine andere Spezies profitierte jedoch massiv davon, dass die Vögel von der Insel verschwanden. Sie wurden fortan nicht mehr von ihnen gefressen und konnten sich rasant vermehren – heute gibt es auf Guam etwa 40-mal so viele Spinnen wie auf den Nachbarinseln. Das Ökosystem wurde komplett auf den Kopf gestellt, von einer einzigen Schlangenart.

Einer der stärksten Treiber des Massenaussterbens

Es gibt unzählige weitere Beispiele. Ein besonders düsteres ist das Fledermaussterben in Nordamerika. Millionen der fliegenden Säugetiere fallen dort tot von den Höhlendecken, weil ein nicht aufzuhaltender, kälteliebender Pilz sie angreift. Der Geomyces destructans (der die Zerstörung im Namen trägt) wurde vermutlich aus Europa eingeschleppt und löst das Weißnasen-Syndrom aus: Er befällt Nase, Flügel und Ohren der Fledermäuse und holt sie damit immer wieder aus dem Winterschlaf. Dadurch verhungern die Tiere, bevor der Winter vorbei ist.

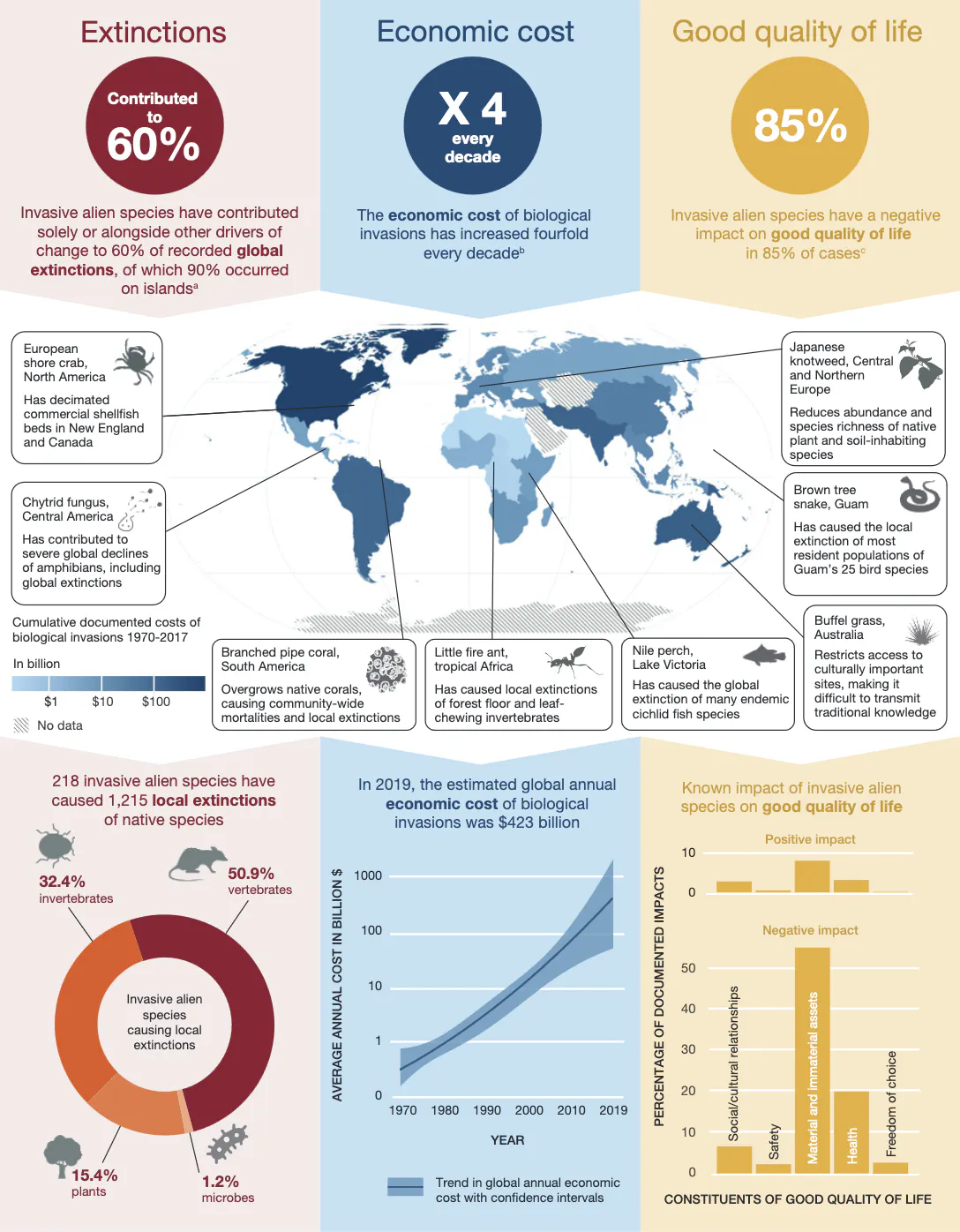

Die tödlichen Auswirkungen sind laut IPBES aber keine Einzelfälle: Laut dem aktuellen Report hatten invasive Arten bei 60 Prozent aller Aussterbefälle weltweit ihre Hände oder besser: ihre Wurzeln, Fangzähne und Sporen mit im Spiel. Das macht sie – nach Lebensraumverlust durch den Menschen – zum zweitstärksten Treiber des aktuellen Massenaussterbens.

Es ist schon irgendwie absurd: Wir rotten Tier- und Pflanzenarten nicht nur direkt aus, indem wir sie jagen und ihnen den Lebensraum nehmen. Wir bringen Ökosysteme auch derart aus dem Gleichgewicht, dass sich unzählige Arten ganz von selbst gegenseitig ausrotten.

📊: IPBES-Report (Öffnet in neuem Fenster)

Gefährliche und nachhaltige Lösungen

Möchte man all die verheerenden Auswirkungen invasiver Arten in eine Zahl pressen, eignet sich wohl kaum etwas besser, als die wirtschaftlichen Schäden. Sie wachsen laut IPBES exponentiell und vervierfachen sich alle zehn Jahre. 2019 beliefen sie sich auf satte 423 Milliarden US-Dollar. Auch wenn es kaum zu glauben ist: Wenn es so weitergeht, landen wir 2030 bei knapp 1,7 Billionen US-Dollar – pro Jahr.

Es kann also auf keinen Fall so weitergehen. Aber was tun? Menschen lassen sich alle möglichen naheliegenden bis wirklich abstrusen Dinge einfallen, um mit invasiven Arten klarzukommen. In der Schweiz (Öffnet in neuem Fenster) spüren geschulte Hunde die Larven des Japankäfers auf. In Berlin gehen Behörden mit Insektiziden auf Tigermücken-Jagd. In Äthiopien und Kenia (Öffnet in neuem Fenster) verarbeiten Landwirt*innen die Wasserhyazinthe zu Pflanzenkohle. In Australien (Öffnet in neuem Fenster) experimentieren Forscher*innen an den Genen der invasiven Riesenkröte herum, um ihnen ihr Gift zu nehmen – die Kröte hätte dann plötzlich zahlreiche Fressfeinde.

Fest steht: Hat sich eine Art erstmal in einem neuen Gebiet etabliert, wird man sie so schnell nicht wieder los – trotz aller menschlichen (teils tierethisch fragwürdigen) Versuche. Im schlimmsten Fall sind diese Versuche aber nicht nur vergeblich, sondern geradezu gefährlich. Schon des Öfteren dachte man: Wenn sich eine invasive Art ausbreiten kann, weil sie keine Fressfeinde hat, warum dann nicht einfach einen neuen Fressfeind absichtlich ansiedeln?

Als sich Afrikanische Riesenschnecken auf Hawaii breit machten und der Landwirtschaft schadeten, wurde in den 1950er-Jahren kurzerhand die Rosige Wolfsschnecke ausgesetzt. Sie ist besonders gefräßig und sollte Jagd auf ihre invasiven Kolleginnen machen. Darauf hatte sie aber keine Lust.

Stattdessen fiel sie über die heimischen, farbenfrohen Schnecken her – und wurde zur tödlichen Kugel im Russisch Roulette: Von den 750 hawaiischen Schneckenspezies sind heute etwa 90 Prozent ausgestorben.

All das zeigt: Im Kampf gegen invasive Arten ist Prävention das A und O. Nur wenn Arten gar nicht erst anderswo eingeschleppt werden, kann der momentan noch steil nach oben gehende Trend neuer Invasionen abgeschwächt werden. Neuseeland und Australien machen es vor: Beide Staaten investieren viel in Prävention und konnten das Problem bereits eindämmen. Wie? Indem sie das Bewusstsein der Bevölkerung für das Problem schärfen. Und indem sie Kontrollen an den Grenzen durchführen.

Die stärksten Maßnahmen entstehen dabei, wenn Staaten kooperieren. Das zeigt das internationale Ballastwasser-Übereinkommen, das vor wenigen Jahren in Kraft getreten ist. Es schreibt vor, in Frachtschiffen Systeme zu installieren, die das Ballastwasser klären (sprich: alle darin schwimmenden Organismen töten), bevor es abgelassen wird. Die Maßnahme ist zwar effektiv, zeigt aber auch, wie makaber die Lösungen sind, die sich Menschen einfallen lassen müssen.

Weniger makaber und wohl noch effektiver wäre nur, die Anzahl der Containerschiffe zu reduzieren. Wo wir beim Kern des Problems wären: Eigentlich müssten wir unsere komplette Lebens- und Wirtschaftsweise radikal umkrempeln. Wenn wir unzählige Arten um die Welt bewegen, um sie dann als „böse“ invasive Schädlinge abzustempeln, die es zu bekämpfen gilt, ist das eine ziemlich verkorkste Täter-Opfer-Umkehr. Stattdessen müssten wir bei uns selbst ansetzen, die Klimakrise eindämmen und die Ausbeutung des Planeten beenden. Vor allem aber müssten wir unser Verhältnis zur Natur updaten. Wie genau – davon wirst Du hier bald noch mehr lesen.

🌱 Vielen Dank, dass Du bis hierhin gelesen hast! Wenn Du noch zehn Sekunden übrig hast, freuen wir uns sehr, wenn Du Treibhauspost weiterempfiehlst.

Wahrscheinlich dauert es sogar nur fünf Sekunden. Wir haben nämlich eine kleine Empfehlungs-Mail vorbereitet, die du jetzt direkt an deine Freund*innen und Familie abschicken kannst.

Natürlich freuen wir uns auch, wenn Du uns mit ein paar Euro im Monat als Steady-Mitglied unterstützen (Öffnet in neuem Fenster) kannst. Merci!

Wir gehen jetzt in eine kurze Osterpause – die nächste Treibhauspost bekommst Du dann wieder am 20. April. Genieß die Feiertage.

Herzliche Grüße

Manuel

PS: Mittlerweile ist übrigens schon die fünfte Folge vom Pod der guten Hoffnung erschienen. Zu Gast ist dieses Mal Sängerin Celina Bostic, die erzählt, warum Antirassismus und Klimaschutz für sie untrennbar zusammenhängen. Es ist definitiv jetzt schon eine unserer Lieblingsfolgen!

(Öffnet in neuem Fenster)

(Öffnet in neuem Fenster)Auch zu hören bei: Apple Podcasts (Öffnet in neuem Fenster) / Soundcloud (Öffnet in neuem Fenster) / Heinrich-Böll-Stiftung (Öffnet in neuem Fenster)

(Öffnet in neuem Fenster)

(Öffnet in neuem Fenster)👨🏻🎨 Alle Illustrationen wie immer in Handarbeit von Manuel Kronenberg.

💚 Herzlichen Dank für die Unterstützung an alle Treibhauspost-Partner:

Bürgerwerke (Öffnet in neuem Fenster), Ökostromversorger

Elektrizitätswerke Schönau (Öffnet in neuem Fenster), Dezentraler Energieversorger

SCIARA (Öffnet in neuem Fenster), Online-Simulation für interaktive Klimazeitreisen

🤝 Mehr über unsere klima-engagierten Partnerorganisationen (Öffnet in neuem Fenster).

💌 Außerdem danken wir allen Mitgliedern, insbesondere Rajive G., Jörn A., Bettina P., Eckart v. H., Malte K., Gabriele S., Yannic W., Michael K., Susanne B., Johanna T., Harry L., Maren W., Birgit J., Max H., Jennifer S., Astrid K., Günter R., Ingke P., Derek B., Judith G., Christopher K., Martin D., Svenja G., Ruth L., Jonas K., Benedikt S., Frank W., Chris B., Anna G., Jeremiah B., Jörg A., Brigitte K., Alex K., Valeska Z., Hans Christian M., Elke J., Lari H., Thomas K., Ulrich S., Sigurd M., Peter B., Malte N., Martin V., Macha B., Familie E., Petra F., Birgit S. & K. F., Beate H., Antje H., Konrad H., Volker H., Markus H., Stefanie J., Oliver K., Joanna K., Klemens K., Alois K., Reto L., Annika N., Johannes P., Ralf R., Isabel S., Sabine S., Guido S., Annette T., Daniela T., Kurt W. und Anett W., die uns mit den höchsten Beträgen supporten!