Als vor ein paar Tagen jemand auf Twitter fragte: „Warum laufen eigentlich immer noch nicht alle Eltern im Lande Amok?“, tippte (Öffnet in neuem Fenster) ich ohne lang nachzudenken die Antwort: „Weil wir nicht mehr wissen, welches Jahr eigentlich ist.“

So fühlt sich also eine Zeitschleife an. Die Pandemie hat vollbracht, dass dieses Gefühl nicht länger nur ein Film-Plot ist. Die Zeitschleife wirkt sedierend. Als würde sich eine Gewichtsdecke über die Wut legen, nur der Kopf guckt noch raus. Ich nehme schulterzuckend zur Kenntnis, dass es noch so ein Winter werden wird und manchmal denke ich, es könnte tatsächlich gerade der November vor einem Jahr sein. Ist seitdem etwas Signifikantes passiert? Woran kann ich festmachen, dass zwölf Monate vergangen sind? Ich erinnere wenig Details aus dem hinter mir liegenden Jahr. Da war zwar ein Wahlkampf, eine Einschulung, der erste Geburtstag meines jüngeren Kindes, aber nichts, was die Zeit durchbrochen hätte, damit danach etwas Neues beginnen kann.

Die Zeit fühlt sich alt und verwelkt an, wie das Herbstlaub, das unter den Schuhen schon nicht mehr knistert, weil es zu modern beginnt. Der pandemische Winter ist wie ein Mantel, den man vor vielen Monaten in den Schrank gehangen hat oder die Lichterkette, aus der man erst die Knoten fummeln muss, die Plätzchenformen, die man jetzt wieder hervor kramt, um für den Advent zu backen: Sie waren nur weggeräumt für eine Weile. Die dunklen Monate wären ohne sie nicht komplett.

Ich habe mich fast ein wenig an die Pandemie gewöhnt, oder anders gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Winter wirklich anders werden würde, denn die Prognosen für den Pandemieverlauf waren bereits vor Monaten recht klar, wie auch Samira El Ouassil hier so trefflich entgeistert kommentiert (Öffnet in neuem Fenster). Also noch eine Corona-Depression, garniert von meinem üblichen Wintertief. Irgendwann ab März oder April setze ich mich wieder zusammen.

Dass der vergangene Pandemie-Winter angetreten ist für eine weitere Runde, fand auch die Redaktion des SZ-Magazin, die meinen fast ein Jahr alten Text „Ist es radikal, wenn Eltern jetzt streiken?“ (Öffnet in neuem Fenster) in dieser Woche noch einmal teilte (Öffnet in neuem Fenster), weil man ihn Monate später fast genauso noch einmal schreiben könnte.

In der Politik war die Pandemie für die Dauer des Sommers beiseite geräumt worden, wie jene Winter-Accessoires, die in den warmen Monaten niemanden interessieren. Doch die Pandemie war nie ein Saisonereignis. Selbstverständlich war das Virus auf vielen Sommer-Partys dabei, hat dort mitgeredet und ist über Aerosole herumgehopst. Die Pandemie wurde nie in eine Schublade geräumt, vielmehr saß sie wie das Äffchen Herr Nilsson auf all unseren Schultern. Immer dabei, klein und niedlich. Wenn ich in den politischen Diskurs herüberschielte, wunderte ich mich, warum man so tat, als säße da dieses Äffchen nicht, obwohl einige fortwährend darüber tuschelten und es imemer größer wurde. Vom Äffchen zum Gorilla.

Politik hat ihre eigene Zeitlichkeit. Auf Bundesebene ist ihr Rhythmus eine auf vier Jahre festgelegte Legislatur. An ihrem Ende beginnt der Wahlkampf für eine neue Regierung und an ihrem Beginn, kurz nach dem Wahlen, kann ein politisches Vakuum entstehen, wenn eine Regierung nur noch geschäftsführend im Amt ist und Vertreter_innen von Parteien über eine neue Koalition beraten. Die nächste Regierung soll mit ihrem Koalitionsvertrag einen Plan vorlegen für die kommenden Jahre. Die Zukunft. Die politische Gegenwart muss solange ins Wartezimmer, denn Kanzlerin und Minister_innen, die in Kürze abgelöst werden, halten sich in der Regel zurück. Die neue Regierung ebenso. Doch funktioniert das in der Zeit eines Gesundheitsnotstandes?

Was man momentan für die deutsche Bundespolitik der letzten Wochen beobachten konnte, war eine Verantwortungsdiffusion sowohl auf politischer Ebene als auch in der Wahrnehmung der Bürger_innen. Wer ist zuständig? Ist überhaupt gerade jemand Zuhause?

Bizarrerweise ist ausgerechnet Jens Spahn, der noch Gesundheitsminister der CDU ist und mit großer Sicherheit der nächsten Regierung in dieser Funktion nicht angehören wird, der Politiker, von dem man bezüglich des Pandemie-Managements gerade am meisten hört. Sicher, er ist Gesundheitsminister, aber eben nur noch wenige Tage, bevor er der Opposition angehören wird. Von der scheidenden Kanzlerin und vom kommenden Kanzler hört man wenig. Oder von Personen, die sich in der neuen Regierung um Gesundheit, Bildung und Gewaltschutz kümmern werden. Medial interessierte man sich zuletzt am meisten dafür, welche Person das Finanzministerium übernehmen wird. Die anderen Themen rangieren schon wieder unter Gedöns. Warum richten sich die Parteien-Vertreter_innen der neuen Regierung gerade nicht stärker an die Bürger_innen, wenn es doch um so viel geht?

Am Donnerstagabend, nachdem für einen einzigen Tag 65.000 Neu-Infektionen gemeldet wurden, erwachte das Pandemie-Management aus seinem Sabbatical. Merkel und Scholz kommentierten kurz das neue Infektionsschutzgesetz (Öffnet in neuem Fenster) in einer Pressekonferenz. Die Maßnahmen kommen spät und sie werden aller Wahrscheinlichkeit nicht reichen. Darauf wies auch Angela Merkel hin, wie mehrere Male zuvor in der Pandemie. Aber etwas anderes durchsetzen konnte oder wollte sie auch dieses Mal nicht. Es wundert mich, dass die Ampel aus SPD, Grüne und FDP nicht anders agiert, um die Pandemie schneller zu beenden und sich anderen Themen widmen zu können. Dann wundert es mich auch wieder nicht.

Was sich aus meiner Sicht schmerzhaft fortsetzt ist zudem die Abwesenheit von Familien-, Geschlechterpolitik und Kinderpolitik. Eine Lücke war dort ohnehin schon in der letzten Legislatur entstanden, weil die SPD-Politikerin Franziska Giffey das Ressort als Sprungbrett für ihre Bürgermeisterinnen-Kandidatur in der Hauptstadt bekam und schnell deutlich wurde, dass ihr Ministerium, das BMFSFJ, in ihr keine Leidenschaft weckte. In der Pandemie wurde sie nicht zur Fürsprecherin für Kinder, Eltern und auch nicht für Frauen, deren Care-Last ins Unermessliche wuchs. Sie gehörte weder dem Corona-Kabinett an, noch fiel sie mit öffentlichen Interventionen oder großen politischen Konzepten auf, die all die unterschiedlichen Familien entlastet hätten, Kinder geschützt und unterstützt hätten, Gewalt vorbeugen konnten oder die Verschärfung von Ungleichheit verhinderten. Als Giffey im Mai 2021 wegen Plagiatsvorwürfen zurücktrat, musste die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) das Familienministerium als Zweitjob übernehmen, was zumindest symbolisch für die Belastung der Pandemie hervorragend passte: Zwei Vollzeitjobs für eine Frau in einer Ausnahmesituation. Lambrecht, die gerade außerdem noch den nächsten Koalitionsvertrag mitverhandelt und in der Ampel-Koalition wieder Ministerin werden könnte, ist also auch in der vierten Welle der Pandemie im Zweitjob für Familien in Deutschland zuständig. Neben den zeitintensiven Verhandlungen könnte man eine dieser Aufgaben vielleicht sogar als Drittjob zu bezeichnen.

Und so setzt es sich auch in der vierten Welle, im zweiten Jahr der Pandemie fort, dass Kindern, Familien, Frauen und weitere Gruppen, deren politische Anliegen oft marginalisiert sind und die in Krisensituationen besonders vulnerabel sind, von keiner führenden Politiker_in mit lauter öffentlicher Stimme vertreten werden, von ihr an Konzepten beteiligt oder über sie informiert werden. Welche Maßnahmen daraus abgeleitet worden sind, dass Kindern und Frauen bereits in der ersten Phase der Pandemie insgesamt mehr und schwerere Gewalt in ihrem Zuhause angetan wurde, wird noch immer nicht diskutiert. Familien sind in den kommenden Monaten weiterhin vor allem auf sich selbst gestellt.

Das neue Infektionsschutzgesetz enthält zwar die Pflicht, künftig jede Maßnahme dahingehend zu prüfen, wie Kinder und Jugendliche mit ihr vor Corona geschützt würden und wie man Schulen und Kitas möglichst lange offen halten könne, doch in den Beschlüssen von dieser Woche merkte man von der Aufwertung der Kinderrechte wenig. So soll beispielsweise zwar eine Impfpflicht für Personal in Gesundheits- und Pflegeberufen kommen, jedoch nicht für Menschen, die jeden Tag mit Kindern arbeiten.

Die deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. fordert in einem aktuellen Statement (Öffnet in neuem Fenster): „Grundsätzlich aber sollten alle Erwachsenen im Umfeld der Kinder geimpft sein. Dies betrifft die Eltern und besonders aber alle Mitarbeiter/innen in Kindertagesstätten und Schulen. Für letztere soll generell 2G eingeführt werden“. Die DGKJ betont noch einmal, dass „ein ungehindertes Durchlaufen von Infektionen in Bildungseinrichtungen nicht akzeptabel“ sei.

An das Mantra der Politik „Schulen und Kitas müssen offen bleiben“, das Noch-Familienministerin Lambrecht vor einigen Tagen gegenüber der Presse vertrat, glauben viele Eltern und Kinder nicht mehr. Da sich aktuell zudem deutschlandweit Tausende Kinder, Kita-Gruppen und Schulklassen in Quarantäne befinden und an manchen Schulen bereits der Wechsel-Unterricht wieder begonnen hat, haben die Schließungen von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen ohnehin längst wieder begonnen. Nur mit weniger öffentlicher Aufmerksamkeit. Immmer mal wieder temporär. Aber in ihrem Ausmaß signifikant.

Das Desinteresse an den Rechten von Kindern spiegelt sich leider auch medial wieder. Es sind Randnotizen, dass keineswegs in jedem Klassenzimmer in diesem Winter ein Luftfilter steht und dass in vielen Kitas weiterhin nicht getestet wird (Öffnet in neuem Fenster). Dass auch die Kinderintensivbetten knapp werden, weil viele Kinder sich mit dem RSV-Virus infizieren. Dass Kinder zu früh geboren werden oder per Notkaiserschnitt, weil Schwangere, für die eine Impfempfehlung so spät kam, an Corona erkranken. Auch das Wohlergehen von Kindern und die Erschöpfung von ihren Sorgepersonen werden in der politischen Diskussion nach wie vor nicht zusammengedacht, obwohl diese Dinge untrennbar miteinander zusammenhängen. Mit jeder Covid-Welle mehr können viele Eltern noch weniger auffangen, was ihre Kinder brauchen.

Klickt man gerade auf die Website der Familienministeriums oder schaut sich die letzten Posts auf Instagram an, findet man dort auf Anhieb nichts zur Pandemie und wie Familien jetzt unterstützt werden. Dabei haben psychologische Studien schon vor Monaten gezeigt, dass insbesondere Quarantäne-Situationen als extreme Belastung wahrgenommen werden und bereits vorhandene Probleme verstärken können. Dass Familien wissen, wie sie psychisch besser durch die Pandemie kommen, wäre eine wichtige und kontinuierliche Aufgabe politischer Kommunikation.

Zudem müssen weiterhin Eltern und andere Erwachsene, die mit Kindern viel Kontakt haben, von einer Covid-Impfung überzeugt werden, um einen Kokon-Schutz zu erreichen. Denn unter den ungeimpften Menschen in Deutschland sind auch viele Eltern. Die evidenzbasierten Empfehlungen, um zu erreichen, dass Menschen in Gesundheitsnotständen Maßnahmen wie eine Schutz-Impfung mittragen, sind an dieser Stelle klar: Die Risiko-Kommunikation muss Vertrauen aufbauen. Sie hat es zudem leichter, wenn es ein großes Grundvertrauen in der Bevölkerung gibt. Menschen, die schlechte und diskriminierende Erfahrungen machen, nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch mit Einrichtungen wie der Arbeitsagentur, der Ausländerbehörde, Jugendämtern, haben oft weniger Vertrauen in offizielle Stellen. Diskriminierung abzubauen ist dementsprechend eine langfristige Strategie für Vertrauen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat zur Kommunikation in Gesundheitskrisen etliche Publikationen, die auf Erfahrungen vor der Covid-19-Pandemie beruhen und schon bei Pandemiebeginn 2020 verfügbar waren. Als wichtigste Elemente, um durch Risiko-Kommunikation Vertrauen zu festigen und aufzubauen, werden dort folgende Aspekte (Öffnet in neuem Fenster) beschrieben:

Expertise: Die Kommunikation enthält gesicherte Erkenntnisse und ist auf dem neuesten Stand. Es werden Lösungen beschrieben. Die kommunizierten Informationen stimmt überein mit den Aussagen weiterer Expert_innen

Glaubwürdigkeit: Der_die Absender_in sagt die Wahrheit. Es werden keine Informationen zurückgehalten oder ausgelassen. Die Informationen sind verlässlich.

Wohlwollen: In der Kommunikation wird Interesse am Wohlergehen der Personengruppe deutlich. Man kennt und adressiert die spezifischen Sorgen und Bedürfnisse.

Identifikation: Der_die Absender_in teilt Werte, Erfahrungen und Lebenssituation der adressierten Gruppe.

Die evidenzbasierten Richtlinien der WHO für Risiko-Kommunikation in Gesundheitsnotständen empfehlen für Kommunikationsmaßnahmen zudem diese Dinge (Öffnet in neuem Fenster):

Ungewissheiten sollten anerkannt werden sowohl in der gegenwärtigen Situation als auch in Prognosen für die weitere Entwicklung. Das bedeutet klare Kommunikation darüber, was man weiß, was man nicht weiß und was getan wird, um die notwendigen Informationen zu erhalten

Abrupte Strategie-Wechsel sowie widersprüchliche Informationen von offiziellen Stellen sollten vermieden werden

Alle Erkenntnisse sollten transparent kommuniziert werden und negative Informationen, wie die Zahl verstorbener Menschen, nicht verschwiegen werden

Informationen sollen zügig und über möglichst viele Kanäle verbreitet werden, denen unterschedliche Zielgruppen vertrauen

Auf neue Entwicklung sollte kommunikativ schnell reagiert werden

Die Kommunikation soll wissenschaftlich-basiert, dabei aber leicht verständlich sein

Die Kommunikationsmaßnahmen sollen Rückmeldungen aus der Bevölkerung einfordern und Dialog anregen (Community-Engagement (Öffnet in neuem Fenster))

In der deutschen Pandemie-Politik habe ich manchmal den Eindruck, die Verantwortlichen hätten manche der Empfehlungen ins Gegenteil verkehrt. Ganz besonders die Punkte „abrupte Strategiewechsel vermeiden” und „spezifischen Sorgen und Bedürfnisse adressieren“ (damit meine ich nicht die von Verschwörungstheoretiker_innen) vermisse ich in der Herangehensweise Bundes- und Landesregierungen. Aber es sind ja noch viele Monate Zeit, um das zu ändern. Minister_innen, die das immer weiter bröckelnde Vertrauen wieder aufbauen wollen, wären ein Anfang. Sollte die Politik darauf setzen, dass ihre Ideen für die Pandemie-Bekämpfung akzeptiert werden und auch noch mehr Eltern zunächst sich und dann auch ihre Kinder impfen lassen werden, sollte die nächste Familienminister_in am besten noch heute mit ihrer Arbeit für mehr Vertrauen anfangen.

Bleibt okay und gesund,

Teresa

Wenn ihr diesen Newsletter mögt und meine Arbeit finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr ein Steady-Abo (Öffnet in neuem Fenster) abschließen. Bis zu meinem Winter-Ziel fehlen nur noch ein paar Unterstützer_innen. ✨

>> Ein neuer Text von mir im SZ-Magazin:

Ist es radikal, Freiheit für alle zu verhandeln? (Öffnet in neuem Fenster)

Deutschland hat die Konservativen abgewählt, sich für Gerechtigkeit, Vielfalt und Freiheit entschieden. Aber trauen sich die Koalitionspartner damit auch ernst zu machen? Was sich für Frauen und LGBTIQ jetzt unbedingt ändern muss.

>> Online-Vortrag von mir: „Gleichstellung braucht Zeit-Gerechtigkeit“

Mittwoch, 08.12.2021, Arbeitskammer des Saarlands

Mehr Infos (Öffnet in neuem Fenster)

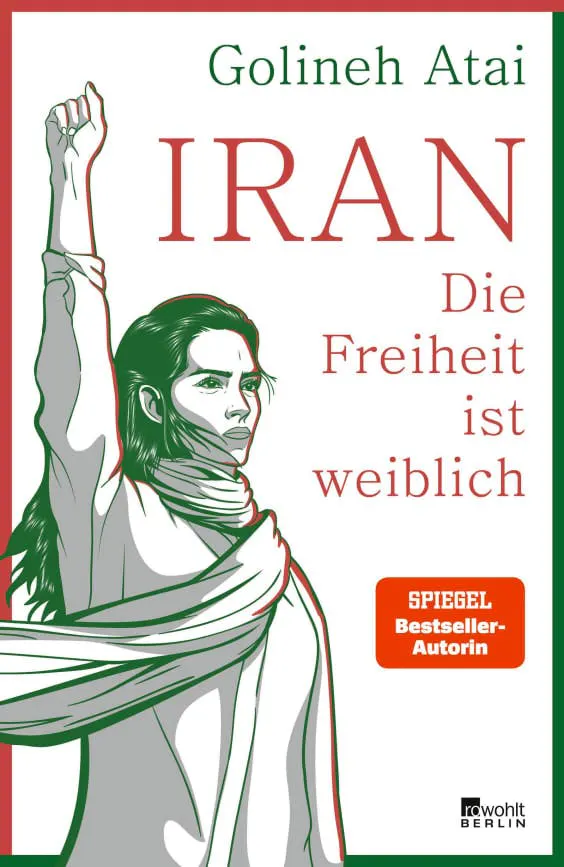

>> Buchvorstellung der Journalistin Golineh Atai „Iran. Die Freiheit ist weiblich“ (Öffnet in neuem Fenster), moderiert von mir.

Dienstag, 30.11.2021, Heimathafen Neukölln

Mehr Infos (Öffnet in neuem Fenster)

>> (K)eine Mutter. Abtreibung - Zwölf Frauen erzählen ihre Geschichte

Das Buch von Jeanne Diesteldorf ist gerade bei Kiwi erschienen. Ich habe das Vorwort geschrieben. Mehr Infos hier (Öffnet in neuem Fenster).

>> Die Aufzeichungen des Kongresses „150 Jahre § 218 Strafgesetzbuch“ sind endlich online. Besonders empfehlen möchte ich den Vortrag von Prof. Dr. Ulrike Lembke, die darin erklärt, dass eine legale Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb des Strafrechtes durchaus möglich wäre. Alle Videos findet ihr hier: www.150jahre218.de (Öffnet in neuem Fenster)