Seid umworben, Kollegen: Ist das Employer Branding oder bloß bullsh*t? (Sept. 2023)

Keine Ahnung, wie es Ihnen geht, aber mir menschelt es mittlerweile etwas arg in der Selbstdarstellung vieler Unternehmen. A brand like a friend, das war doch nicht wirklich ernst gemeint damals von Henkel. Ja, es mangelt vielerorts an Nachwuchs und Fachkräften, die man auf sich aufmerksam machen will. Aber was ist noch authentisches Storytelling und was frech gelogen? Dazu habe ich mir diesmal für die LuxusProbleme meine Gedanken gemacht, reichlich recherchiert und Dos & Don'ts gesammelt. Viel Vergnügen – und danke, dass Sie dieses Projekt unterstützen!

https://youtu.be/3FMCarvXUMc?si=HSJ8l0LvkdX49uxs (Öffnet in neuem Fenster)„We take an organization's brand essence, brand personality, and other brand attributes to define the brand experience“ – „What the hell are you talking about?“

Fast wäre dieser Newsletter ausgefallen. Nicht wegen allgemeiner Unlust oder Ideenlosigkeit, sondern durch einen plötzlichen Jobwechsel. Überraschend, radikal, eine 180-Grad-Wende. Vom flinken Lifestyle-Redakteur mit wählerischem Geschmack – ziemlich picky, also – zum „Picker“ für den Radlieferdienst Flink (Öffnet in neuem Fenster). Über Wochen wurde ich auf Instagram zur Bewerbung gedrängt. Als ich irgendwann spät abends beim Doomscrolling (Öffnet in neuem Fenster) von all den pinkfarbenen Kurier-T-Shirts, lachenden Gesichtern und dem Teamgeist-Geschwafel ganz weich geklopft war, bereit, ab sofort im Akkord strampelnd meine Familie zu ernähren, riss mein Restverstand das Steuer herum. „Schluss mit dem Quatsch, liefere lieber weiter Worte und Sätze aus statt Windeln, Red Bull oder Salzstangen.“

Den übrigen Teil der schlaflosen Nacht fragte ich mich, ob irgendein Insta-User solchen, für ihre ausbeuterischen Praktiken berüchtigten Unternehmen die „We are family, dude“-Attitüde wirklich abkauft. Das breite Grinsen im Warenlager, den im Anzeigenmotiv angedeuteten Plausch unter Kollegen, das „gute Gehalt“, die „flexiblen Arbeitszeiten“, das Gemeinschaftsgefühl. Kann schon sein. Schließlich war das für mich bloß ein journalistisches Planspiel ohne existenzielle Not. Noch nicht. Da mag solche Werbung durchaus punkten.

„Und, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Vielleicht FDP-Politiker, Cum-Ex-Anwalt oder Influencer in Dubai?“ – „Nö, Picker bei Flink.“

Doch selbst wenn der Gürtel kaum enger zu schnallen ist und alle Ersparnisse aufgebraucht sind, reicht meist eine kurze Google-Recherche, um solch hanebüchenes Employer Branding zum Einsturz zu bringen wie einen Turm aus Raviolidosen. In meinem Fall genügt ein Spaziergang um den Block, denn nicht weit von unserem Büro gibt es einen Flink-Standort mit zugeklebten Fenstern, wo pausenlos erschöpft wirkende Fahrer neue Einkäufe auf ihre Gepäckträger laden und damit in den lebensgefährlichen Hamburger Stadtverkehr starten. Ist die Kampagne also bloß ein (leidlich) mitreißendes Werben um Personal, das sich aktuell zu sehr ziert, oder schon plumpe Flunkerei?

Klicken Sie hier (o.) für die von mir vorgelesene Audio-Version.

Mich erinnert der Tenor der Flink-Anzeigen spontan an die bizarren, mit Stars wie Michael Jordan gespickten Trainingsvideos von Fast-Food-Filialisten in den 1980er und 1990er Jahren, die ein US-Journalist kürzlich ausgrub (Öffnet in neuem Fenster). Darin wird viel getanzt, gesungen, gerappt – und nebenbei lernen Newcomer, wie man Hackpatties wendet und die Küche schrubbt. Bemühter Showbizglanz samt fetziger Jingles für hochgradig prekäre Arbeitsverhältnisse. Alles eine Sache der Formulierung und Inszenierung, damals wie heute.

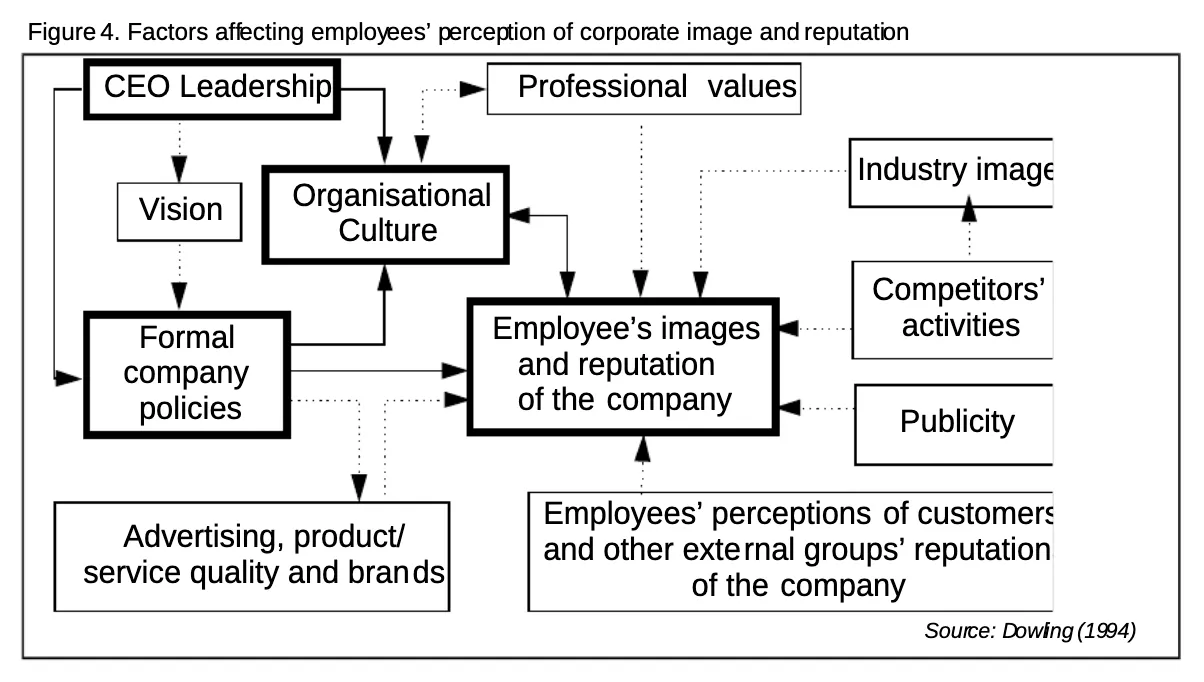

Das Image-Netz: Tim Ambler und Simon Barrow legten 1996 dar, was Mitarbeitende in ihrer Meinung von einem Unternehmen beeinflusst.

Ehe ich weitere Beispiele für misslungene „Komm zu uns“-Aktionen mit Ihnen teile, rasch ein Exkurs dazu, wie das Konzept des Employer Branding seinen Anfang nahm und was dessen Erfinder darunter verstanden. Für Tim Ambler und Simon Barrow, deren Erkenntnisse erstmals 1996 im „Journal of Brand Management“ erschienen (Öffnet in neuem Fenster), war die Arbeitgebermarke definiert als „ein Paket aus funktionalen, ökonomischen und psychologischen Vorteilen, die eine Anstellung bietet“, und mit dem das Unternehmen dahinter positiv assoziiert wird. Dabei kamen für die Autoren Entwicklungsmöglichkeiten und „nützliche Aufgaben“ zusammen mit materieller Belohnung und einem Gefühl von Zugehörigkeit, Richtung und Sinn.

Die Deutsche Employer Branding Akademie (Öffnet in neuem Fenster) drückte es 2006 so aus: „Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber.“ Zu den Zielen zählten „die nachhaltige Optimierung von Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, Leistungsbereitschaft und Unternehmenskultur sowie die Verbesserung des Unternehmensimages“. Nicht zu vergessen: „eine mittelbare Steigerung von Geschäftsergebnis sowie Markenwert.“

Das alles war bis vor einigen Jahren nichts weiter als nice to have. Der moderate Stellenmangel hielt die Forderungen im Zaum und Arbeitsplätze bildeten noch keinen Hub für Passion und transzendentale Erleuchtung. Statt „Tu, was du liebst“ hieß es „Mach deinen verd*mmten Job“.

Jetzt kleben auf jedem Montage-Transporter auf der Autobahn Sticker wie „Kollege gesucht“ und auch Kolleginnen dürften sich bewerben. Notfalls auch Kollegen ohne Festlegung beim Personalpronomen. Im Handwerk. Crazy times. Ohne starke Arbeitgebermarke geht nichts, weil die Statistik darin einen Garant für zahlreichere Bewerbungen von besseren Kandidaten in kürzerer Zeit sieht. Na dann.

„Ihr seid so wunderbar, dass es mich im Halse würgt.“

- Evelyn Hamann in „Pappa Ante Portas“

In einer mir näheren Berufssparte, der Öffentlichkeitsarbeit aka Public & Influencer Relations, gehört Klappern nicht nur zum Handwerk im Dienste des Kunden. Auch in eigener Sache, zum Füllen leerer Sitzbälle in der Agentur, wird in sozialen Medien drauflos geplappert. Fast hätte ich „munter“ hinzugefügt, bloß trifft das eben gar nicht zu auf das, was viele PR-Profis unter Arbeitgebermarkenbildung und #teamtuesdays verstehen. Wäre ich ein Modelabel, ein Beautykonzern oder Designatelier, ich würde nach meinem zufälligen sampling auf Instagram manchen Etat neu ausschreiben. Wegen verbaler Infantilität, hysterischer „Sonnendeck (Öffnet in neuem Fenster)“-Vibes und fehlendem Talent für Sprache und Storytelling. Vom gruseligen „Denglisch“ dieser Beiträge ganz zu schweigen. Argh!

Zur Illustration trage ich hier kurz zusammen, was Vorgesetzte meinten, der Welt über ihre Mitarbeitenden mitteilen zu müssen. Quasi als anonymisiertes Amuse-Bouche:

Tim ist der älteste von fünf Brüdern und guckt zu oft aufs Handy.

Susi sammelt Swarovski-Figuren und versüßt (sic!) ihren #workbesties jeden Tag.

Ralf liebt Cola Zero, Döner und Bungeespringen.

Tina isst jeden Tag eine Birne. Sie mag Tee, Aperol und nächtliches Nacktbaden.

Steve guckt stundenlang Katzenvideos auf TikTok.

So geht es schier endlos weiter. Es werden Bars in der Heimatstadt empfohlen, Kanu-Ausflüge mit dem Team gefeiert, die Kollegen in den Einhorn-Himmel gelobt und das eigene Privatleben ausgeschlachtet. Bedauerlicherweise erfährt man nichts darüber, was die Kolleg:innen eigentlich genau tun, worin ihre beruflichen Stärken liegen, wie sie schwierige Tage meistern. Stattdessen: lauwarmer Einheitsbrei zum Wegzappen. Alles ist „fun“, jedem gefällt an der PR-Tätigkeit, dass „ich viel mit Menschen kommuniziere“. Unerwähnt bleiben: mieses Einstiegsgehalt, irrer Clippingdruck, zickige Kunden, launische Influencer und die zermürbende Diskrepanz zwischen hippem Schein und Ausgenutzt-Sein.

Was ebenfalls fehlt in den peinlichen Poesiealben-Fetzen der dazu genötigten Gen-Y- und Gen-Z-Angestellten? Persönlichkeit. Jemand, der den Button für die Rechtschreibprüfung findet. Das Gespür für originelle, echte „Das sind wir“-Botschaften. Die Folge? Der entstandene Content ist derart generisch und gähnend langweilig, dass seelenlose Tools wie ChatGPT (Öffnet in neuem Fenster) oder Bard (Öffnet in neuem Fenster) das mit ihrer künstlichen Intelligenz peppiger hingekritzelt hätten. Und wer als Employer Brand auf Instagram oder LinkedIn so linkisch von sich selbst erzählt, dürfte für fremde Marken kaum spannender kommunizieren. Können.

Apropos außen hui, innen pfui: Eine aktuelle Umfrage von „Vogue Business“ wollte von 667 profashionals (Öffnet in neuem Fenster) mehr über ihre Modejobs wissen. Eine Branche, die sich bekanntlich gern als woke, progressiv und divers verkauft. Die Resultate (Öffnet in neuem Fenster)? Ernüchternd. Ob Verdienst, Chancen für People of Color, Motivation oder Burnout-Risiko, vom einstigen Traumjob scheinen bloß noch verblichene, staubige Garnreste übrig.

Hm. Die Marken-Wahrheit liegt also in der Mitte. (Grafik: Junges Herz (Öffnet in neuem Fenster))

Gleichwohl gaben anderswo kürzlich 60 Prozent der befragten Personaler an, verstärkt in Employer Branding investieren zu müssen. Das klingt, ähem, beunruhigend. Ob sie dabei die magische Schnittmenge für eine Arbeitgebermarke beherzigen, welche die Agentur Junges Herz empfiehlt – den sweet spot zwischen Glaubwürdigkeit, Zukunftsfähigkeit, Passgenauigkeit und Differenzierungskraft – darf meiner anekdotischen „Forschung“ nach bezweifelt werden.

Eher scheint mir sich die ursprüngliche Annahme zu verfestigen, dass Employer Branding schlicht Marketing ist und Jobs wie Zahnpasta sind: Hauptsache die Tube ist bunt und mit coolen Buzzwords beschriftet. Ehe man beim Draufdrücken merkt, dass überall die gleiche weiß-blaue Masse mit Minze-Aroma drinsteckt. Vielleicht auch wie ein Parship (Öffnet in neuem Fenster)-Date, das sich nicht als hünenhafter Adonis, sondern in Photoshop versierter Sitzriese entpuppt.

Manche Empfehlung von Beratern zwingt geradezu zur Heuchelei. Da wird geraten, zu überlegen, was bestimmte Zielgruppen wohl hören wollen würden. Wie man diesbezüglich die eigene Attraktivität steigern könnte. Und, zwischen den Zeilen, dass man ruhig mal einen auf, Pardon, „dicke Hose“ machen sollte. Immerhin einige lohnenswerte Beispiele für gelungene Selbstdarstellungen gibt es gratis, darunter Verivox (Öffnet in neuem Fenster), das Klinikum Dortmund (Öffnet in neuem Fenster) oder Rossmann (Öffnet in neuem Fenster).

Wirklich herausragende Vorbilder für eine employee value proposition (dt. „Nutzenversprechen des Arbeitgebers“) bleiben jedoch rar. Dabei bildet sie die Basis, quasi psychologischen Vertrag für Arbeitgeber und potenzielle Arbeitnehmer. Sie umreißt, wofür ein Unternehmen unverrückbar (ein-)steht, auch bei orkanartigem Gegenwind. Was es von Mitarbeitenden erwartet – glasklar, nachvollziehbar und von Vorgesetzten begleitet – und was es jedem einzelnen Kollegen bietet. Ohne Hürden und Kleingedrucktes, dafür unter Beachtung individueller Bedürfnisse, Hintergründe und Situationen. Kurz: Die Arbeitsbeziehung wird durch Erwartungen, Glaubenssätze und Verpflichtungen näher definiert und strukturiert. Dabei kann es übrigens nötig sein, nicht nur eine Employer Brand zu formen, sondern mehrere, etwa mit lokalen Unterschieden.

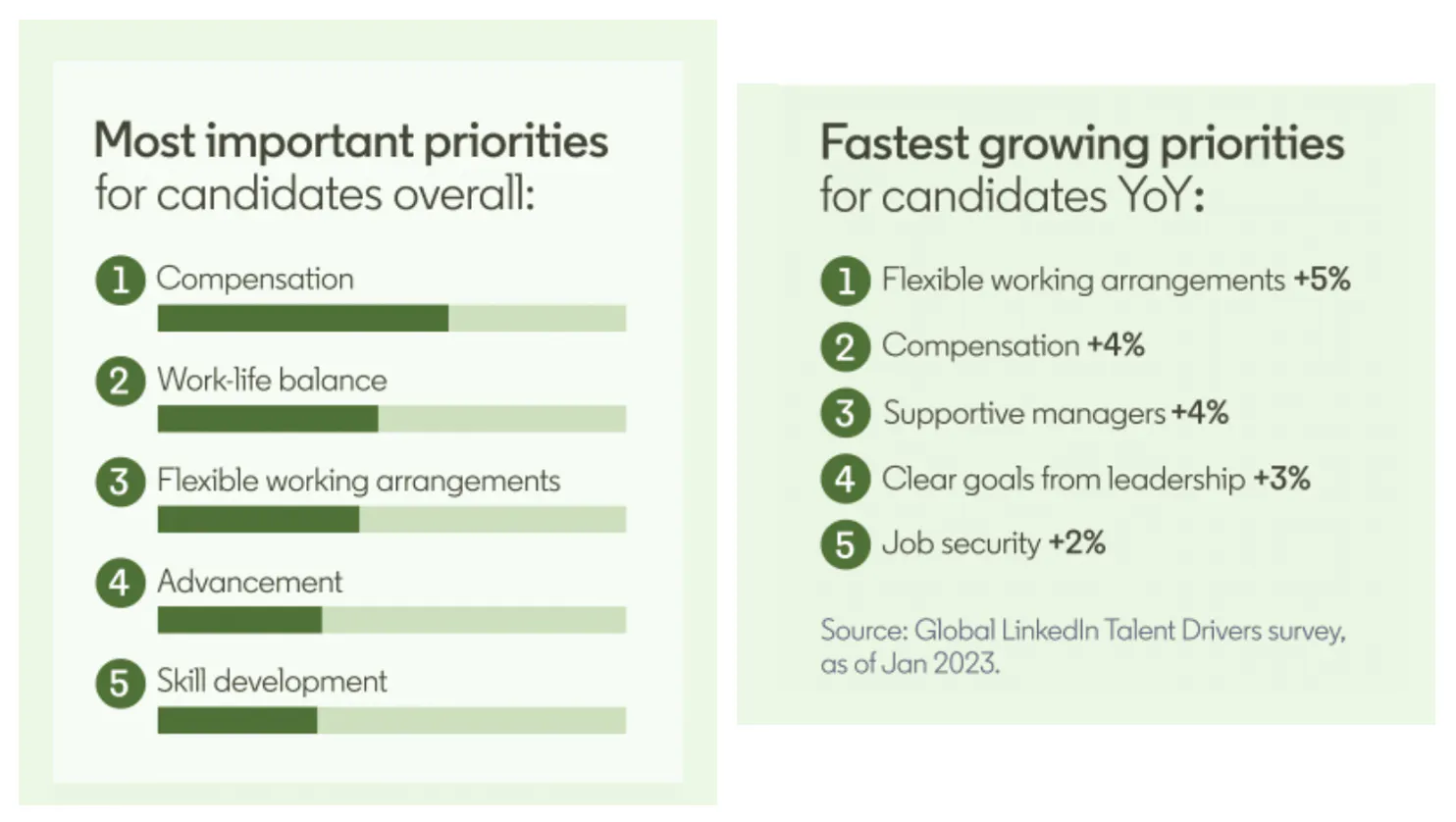

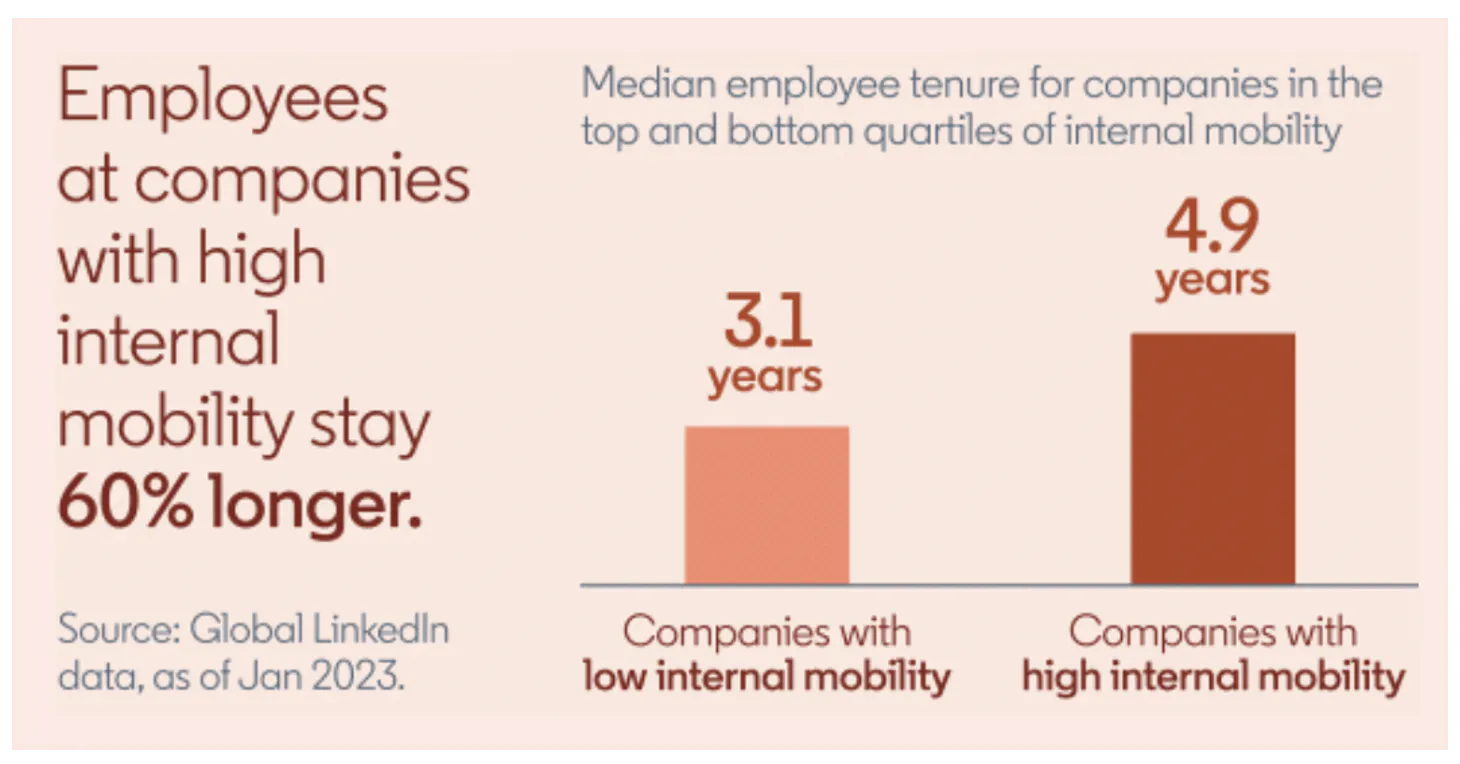

In meiner Wahrnehmung wird bei alledem erstaunlicherweise völlig vergessen, was Mitarbeitende und Bewerber wieder und wieder als dringenden Wunsch und Priorität zu Protokoll geben. Etwa in einer aktuellen LinkedIn-Untersuchung zur „Future of Recruiting (Öffnet in neuem Fenster)“: ein angemessenes Gehalt, ausreichend Freizeit, Flexibilität, die Möglichkeit zum Aufstieg – führt zu 60 Prozent weniger Fluktuation – und Angebote zur Weiterentwicklung beruflicher Fähigkeiten.

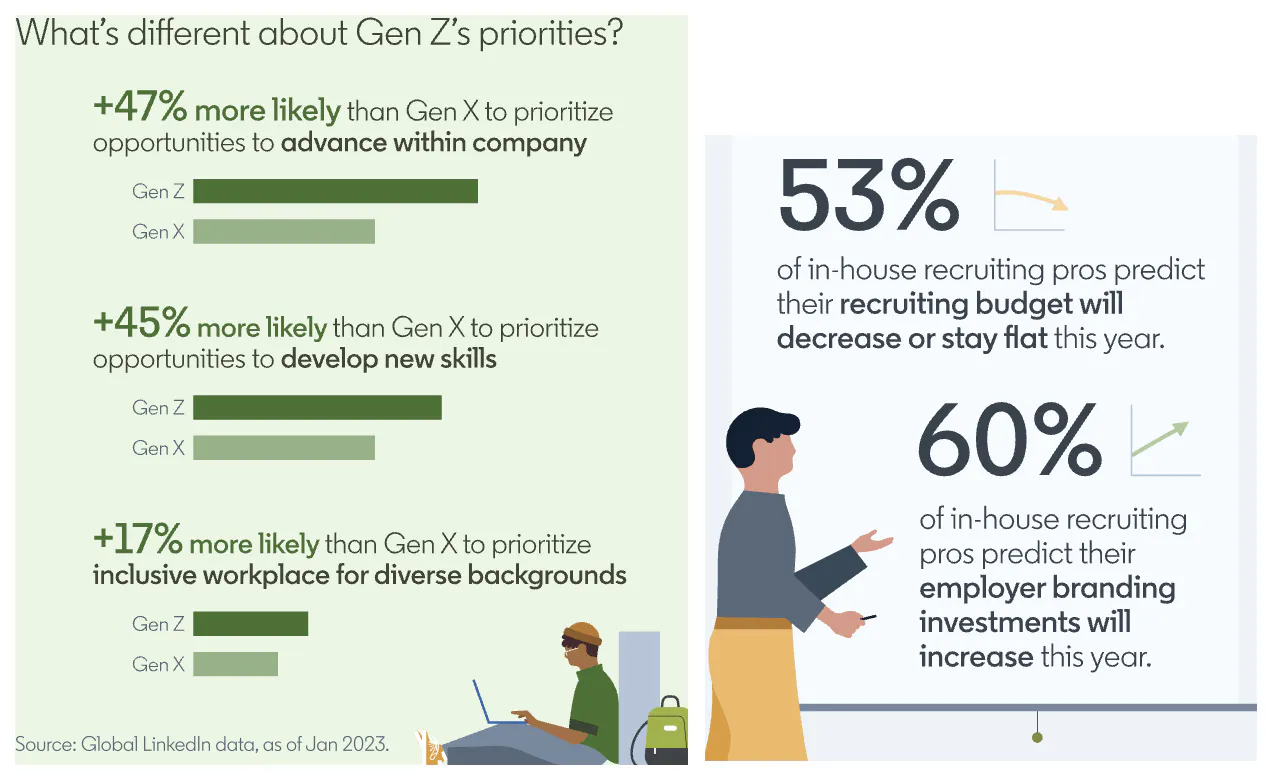

Die jüngeren Buchstaben-Generationen befürworten zudem die Gelegenheit zur Verfeinerung beruflicher skills und die Bedeutung von divers besetzten Abteilungen. Alle Altersgruppen verlangen außerdem klare Ziele, die Unterstützung von Vorgesetzten auf dem Weg dorthin – und einen sicheren Job. Sorry, aber solche Ergebnisse könnten auch aus dem Jahr 1983 stammen, oder? Niemand erwähnt Kombucha vom Fass, „Die Siedler von Catan“-Sessions mit Kollegen, Schafe auf dem begrünten HQ-Dach oder Team-twerken auf Twitch. Trotzdem tauchen in der Arbeitgebermarken-Promotion eher die putzigen Extras als die nachhaltig sättigenden Basics auf. Schön blöd.

Eine sehr interessante Untersuchung veröffentlichten zwei Wissenschaftler der psychologischen Fakultät an der Universität von Warschau vor drei Jahren. Małgorzata A. Styśko-Kunkowska und Zuzanna Kwinta (Öffnet in neuem Fenster) verfolgten dabei die These, dass es zwei sehr unterschiedliche Arten von „fit“ zwischen Job und Bewerber gibt. So würde eine Gruppe stark vom Unternehmensimage und Employer Branding angezogen und leite daraus für die Zukunft eine hohe Job-Zufriedenheit ab. Derweil stünde für eine andere Gruppe das Gehalt im Vordergrund und damit eher die instant gratification als eine langfristige Begeisterung für die Arbeit.

Zur Auswahl standen den Probanden des Experimentes:

ein Job bei Google für 2500 Złoty im Monat (etwa 540 Euro), den die Forscher als SEBUAS klassifizierten, also „Strong Employer Brand, Unattractive Salary“.

eine Stelle bei McDonald’s mit einem Gehalt von monatlich 6000 Złoty oder rund 1300 Euro. Hier lautete das Kürzel WEBAS für „Weak Employer Brand, Attractive Salary“.

Im Wesentlichen bestätigten sich die Annahmen der Forscherinnen, dass der individuelle Hang zum Materialismus bzw. der Wille, sich mit einer Firmen-Marke zu identifizieren, die Präferenz der Teilnehmer auf erwartbare Weise beeinflussten. Daraus ergibt sich, so die Studienleiter, dass die Persönlichkeitsstruktur maßgeblich dafür ist, welche Aspekte eines Employer Branding wie anziehend auf die jeweiligen Bewerber wirken. Ein one size fits all wäre daher kontraproduktiv.

Entsprechend betonen Profis wie Charlotte Marshall, beim Medizinkonzern Intuitive (Öffnet in neuem Fenster) zuständig für Global Employer Brand & Recruitment Marketing, wie wichtig eine ganzheitliche, aufrichtige Strategie ohne Klischees (Öffnet in neuem Fenster) ist:

„Die Behauptung, ,Wir haben eine richtig tolle Firmenkultur‘, reicht nicht. Was ein Unternehmen über sich denkt, ist irrelevant, denn das müssen Angestellte und Bewerber für sich entscheiden. Als Personaler können wir ihnen einzig die dafür notwendigen Informationen bereitstellen.“

Auch Werte allein wären wenig hilfreich, um sich die zukünftige Arbeit praktisch vorstellen zu können, so Marshall. „Werte sind offen für Interpretationen, kaum greifbar und stets positiv.“ Stimmt. Welche Firma sagt schon von sich „Wir sind ein richtig arroganter Haufen von faulen Besserwissern“? Egal, wie treffend diese Beschreibung vielleicht wäre. Stattdessen stünden Integrität, Ehrlichkeit und Spaß im Fokus. Gerade letzteren Begriff findet Marshall nutzlos, weil des einen fun des anderen bullsh*t sei.

Wissen wolle man doch eher – nach monetärer Ausstattung und anderen Rahmenbedingungen – wie sich wohl der Firmenalltag anfühlen wird. Basierend auf Marshalls Beitrag hier ein paar Impulsfragen:

„Würden erfahrene Kollegen die Hilfe suchende Hand eines Neulings ergreifen oder ignorieren?“

„Versammelt das Team einige Nerds, die auftauen, wenn jemand ebenfalls leidenschaftliche Hobbys oder Interessen hat?“

„Bedeutet eine familiäre Atmosphäre auch, dass für die Pflege kranker Kinder oder greiser Eltern genügend Freiraum gegeben wird, ohne lange Erklärungen und komplexe Bürokratie?“

„Ist der Rhythmus der Abteilung zu schnell für Menschen, die nicht in 30 Sekunden zum Punkt kommen können?“

„Können die Mitarbeitenden jeden Aspekt des Employer Branding aus voller Überzeugung und ähnlicher Erfahrung unterschreiben?“

Der Zyniker in mir vermutet natürlich, dass die neue, vor Werten und Weltfrieden strotzende Ära des Recruitings vor allem eines erreichen soll: die Preise zu drücken. Hinter der Coaching-Floskel, unsere Arbeit sei viel mehr als der simple Tausch von Energie und Zeit gegen Zaster, stünde demnach die Hoffnung, so von oft enttäuschenden hard facts abzulenken.

Wer beharrt schon auf 100 Euro, wenn die Firma eigenen Honig imkert und die Yogastunde per Video gratis ist? Wer traut sich, seinen verständnisvollen Boss, der sich geduldig familiäre Krisen anhört, darauf anzusprechen, dass die letzte Zulage fünf Jahre her ist und sich Überstunden bis zum Saturn stapeln? Eben.

Eine kuschelige Company Culture und trinkfeste work friends als Ersatz für Karriereleiter, finanzielle Wertschätzung und ein Leben jenseits von hot desk und Teams-Chats. Und raffiniertes Employer Branding als süffiger Pumpkin Spice Latte zum Runterspülen, damit wir im Trostpreis des Kapitalismus einen Hauptgewinn wähnen. Nein, ich glaube, so hatten sich Ambler & Barrow das anno '96 nicht vorgestellt, mit der nahbaren Arbeitgebermarke. Anyway.

Zum Schluss noch ein rundum gelungene Variante der Selbstdarstellung, die ich kürzlich auf LinkedIn entdeckte, bei Achtung!-Chef Mirko Kaminski (Öffnet in neuem Fenster). Er verabschiedete die 74-jährige Agentur-Empfangsdame Heidi mit einem das Herz wärmenden, humorvollen, exzellent verfassten Adieu, aus dem ich zur Inspiration einige Zeilen zitieren möchte:

„Heidi hat sich entschieden, aufzuhören und schiebt Altersgründe vor. Dabei ist Heidi erst 74 (Sie hat mir erlaubt, das zu schreiben. 🙂 )!

[...]

Mit Heidi kann man derbe lachen. Von Heidi kann man sich auch herrlich ausfragen lassen. Mit Heidi sollte sich aber keine*r anlegen. Wer im Kühlschrank einen verschimmelten Joghurt vergisst oder im Konfi ‘ne angebissene Banane rumliegen lässt, kann sich von Heidi den Kopf waschen lassen und muss sich mächtig was anhören.

[...]

Heidi hat ein Herz so groß, dass ganz, ganz viele Menschen davon umschlossen werden können. Uns Achtung!s hat es immer umschlossen, uns Achtung!s umschließt es.

[...]

Es macht mich traurig, dass Heidi nicht mehr am Empfang sitzen wird.

Und gleichzeitig kann ich es gut verstehen.

Wir haben Dich lieb, Heidi!“

Rührend, oder? Da freut sich die potenzielle Nachfolgerin doch auf ihren ersten Tag. Was man sich noch abgucken kann: Beim Employer Branding, denn das ist Kaminskis „Tschüss, Heidi“ natürlich, geht es um das Konkrete, Plastische, Spezielle. Nicht blasse Allgemeinplätze. Um köstliche Trüffel, keine Pilze. Um Schwächen neben den Stärken, weil erst sie uns menschlich machen. Gut, und falls nichts hilft, bleibt schnöder Mammon als Lockstoff im „War for Talents (Öffnet in neuem Fenster)“.

„In the bank, in a box--money talks

In the black, on the rocks--money talks.“

Bleiben Sie gesund und neugierig, wir lesen uns Ende des Monats wieder. Dann mit einem Füllhorn an Kultur-Konsum-Tipps für Ihre Work-Life-Balance.

Herzlichst, Ihr Siems Luckwaldt