Bin ich eigentlich erfolgreich? (April 2023)

Willkommen zu Ihren LuxusProblemen und dem offiziellen Start dieses Newsletters. Nach dem soft launch im März lesen Sie nun das erste reguläre Essay, das ich am Ostersonntag für Sie verfasst habe. Gut, dass der Winter andauert, dann lenkt kein Spaziergang vom Tippen ab und man kann sich weiterhin Baileys in den Kaffee kippen. Zum Aufwärmen. Viel Vergnügen.

„If life keeps handing you lemons, maybe it’s time to squeeze out a new definition of success“.

– aus einem Editorial des Magazins „The Walrus (Öffnet in neuem Fenster)“

Weil ich diese Zeilen inmitten kleiner und mittlerer Schmunzelhasen mit angeknabberten Ohren schreibe (sorry, not sorry), möchte ich unbedingt vorausschicken, wie egg-cited ich bin, dass Sie alle mein Experiment im Grass-Roots-Journalismus so großzügig unterstützen. Ein Projekt, das es ohne Sie nicht geben könnte. Vielen lieben Dank. Und jetzt: Egg-tion!

Jedem neuen Anfang wohnt ein Zauber inne, habe ich im März-Newsletter (Öffnet in neuem Fenster)notiert. Das stimmt schon irgendwie. Zudem eröffnet so eine Stunde Null aber eben auch herrlich viele Anlässe, sich Gedanken – und in meinem Fall: Sorgen – zu machen. Werde ich die Deadlines einhalten können? Wird gefallen, was mir im stillen Kämmerlein als intellektuell lohnend erscheint? #peoplepleaser

Und dann natürlich die üblichen Business-Benchmarks: Ab welcher Zahl an Abonnenten stellen die LuxusProbleme eine gute Investition von Zeit und etwas Geld für mich dar? Wann sind die KPI (Öffnet in neuem Fenster)s erreicht und der ROI (Öffnet in neuem Fenster)on target? Oder etwas „meta“ gefragt: Wie groß muss das Publikum für die eigene Kreativität eigentlich sein, damit man sich wertgeschätzt, ja, vielleicht gar verstanden fühlt? Jesus, das sind ganz schön harte Brocken. Da muss ich rasch mal ein neues Browser-Fenster öffnen zur Entspannung.

Ein halber Tag Wedeln durch den Pulverschnee futscht, bloß weil ein halbblinder Optiker seine Bretter nicht im Griff hat? Die Arme. Und jetzt für diesen Skiunfall von 2016 auch noch mit Puffärmeln für eine halbwegs ordentliche Improv-Version von „Zeugin der Anklage (Öffnet in neuem Fenster)“ im Gerichtssaal sitzen? Während sich TikToker über Gwynies Aussage-Accessoires wie die Jeffrey-Dahmer-Gedenk-Goldrandbrille (Öffnet in neuem Fenster) und das klebrige Verbal-Gekuschel (Öffnet in neuem Fenster) mit ihrer Anwältin schlapp lacht? Na, das waren doch mal ganz neue LuxusProbleme für die, äh, Oscarpreisträgerin und Goop-Unternehmerin, deren Leben viele Spa-Rituale und kaum noch Bodenhaftung kennt.

Klicken Sie hier für die Audio-Version dieses Newsletters – vorgelesen von mir.

Das Schönste am Internet: Manchmal wird aus der Prokrastination binnen Sekunden wichtige Recherche. Denn während der alberne Prozess über das Pisten-Hoppla vor sieben Jahren in Park City, Utah, läuft, überlege ich längst, ob Miss Paltrow sich wohl erfolgreich findet. Gut, ein Goldmann für „Shakespeare in Love“, Kinder mit Mr. Coldplay und geschätzte 200 Millionen Dollar auf der hohen Kante ihrer sicherlich cremefarbenen Marmor-Arbeitsplatte in der Detox-Küche.

Einen Großteil davon, und da grummelt es mächtig in meinem Schokohasen-Magen, hat die gertenschlanke 50-Jährige mit dem Alabaster-Teint wohl mit ihrem Onlineshop Goop verdient. War mal ein schnöder Promi-Newsletter, ist jetzt ein 360-Grad-Wellnessimperium. Im Sortiment: Sündhaft teure Lifestyle-Produkte und Eso-Kuren mit erstaunlich vollmundigen Heilversprechen. Darunter Waren, die man in den USA früher bloß an den Rummel-Bretterbuden zwielichtiger snake oil salesmen (Öffnet in neuem Fenster) erstehen konnte. Aber, hey, irgendwie muss sich Miss Paltrow ja ihren Speiseplan aus Knochenbrühe, Ashwagandha-Smoothies und Kaffee-Einläufen finanzieren. Wenn’s schön hält (Öffnet in neuem Fenster) …

„Erfolg bemisst sich nicht an der Höhe deines Einkommens, sondern in deiner positiven Wirkung auf das Leben anderer.“ — Michelle Obama (Öffnet in neuem Fenster)

All die Millionen mal beiseite. Ob es GP etwas ausmacht, dass sie mehr mit Selbstkasteiung, Jadeeiern, Intimbereich-Bedampfung und „interessanten“ Duftkerzen aus ihrem bedenklichen Elite-Bauchladen Goop in Verbindung gebracht wird als mit schauspielerischer Glanzleistung? Mit Angestellten, die ein toxisches Arbeitsklima beklagen und kündigen? Ist sie damit berühmt und erfolgreich geworden, was sie sich im tiefen Inneren ersehnt? Das weiß wohl nur zu beantworten, wer eine Weile in ihrer zart bedufteten, Kaschmir gepolsterten, Guru umschwirrten Sphäre hospitieren durfte. Glänzend verfasste Anhaltspunkte haben immerhin die Journalistinnen Taffy Brodesser-Akner im „New York Times Magazine (Öffnet in neuem Fenster)“ und Amanda Mull in „The Atlantic“ („I gooped myself (Öffnet in neuem Fenster)“) aufgeschrieben.

Nun verkaufe ich leider weder essenzielle Öle noch Anti-Falten-Laser (Öffnet in neuem Fenster) für 2700 Dollar, sondern bloß in Worte gefasste Gedanken und Zwischenergebnisse meiner eigenen Neugier. Also eine flüchtige, von künstlicher Intelligenz bedrohte Ware, für die kein Venture Capitalist des Globus ans Smartphone geht. Dafür müsste ich erst Dutzende zahlende Leser so rasch wie möglich und nach OMR-Handbuch (Öffnet in neuem Fenster) auf Tausende, lieber Zehntausende hochjazzen. Dank Dauer-Penetration potenzieller Kunden auf allen Social-Kanälen, notfalls mit putzigen Tanzeinlagen oder Nutella-Bad (Öffnet in neuem Fenster) und in jedem Fall reichlich Clickbait wie „So sieht Andrea Kiewel nicht mehr aus. Diese Fotos werden Sie schockieren!“. Vor der Vlog-Cam mit dem geteilten Rücken wackeln, das würde ich glatt noch machen. Bloß bei Nugatcreme und „Kiwi (Öffnet in neuem Fenster)“ bin ich raus.

Vielleicht halte ich Journalismus deshalb auch ganz persönlich für nur begrenzt skalierbar. Jedenfalls nicht mit Insta-Kampagnen wie für Indie-Fashion-Label oder Müsli-Abos. Was nicht schlimm ist, finde ich. Schon vor 15 Jahren prägte ein junger Kollege das Anti-Motto „more is whore“, was mir seither stets in den Sinn kommt, wenn ein Medium bzw. Kreativer seine Seele an Anzeigenkunden oder Algorithmen verkauft. Ganz gleich, wie strategisch clever oder „alternativlos“ ein Deal erscheinen mag.

„Erfolg bezeichnet die Fähigkeit, von einer Niederlage zur nächsten zu stolpern, ohne je die Begeisterung zu verlieren.“ ― Winston Churchill (Öffnet in neuem Fenster)

Es ist völlig legitim, Erfolg in Zahlen auszudrücken, in Click-Through-Raten, Likes, Re-Tweets – gut, das erledigt sich gerade von selbst – und Onlinebestellungen. Auch ich freue mich über eine wachsende Leserschaft für die LuxusProbleme und bedanke mich schon jetzt für jede Weiterempfehlung! Bloß glaube ich zweierlei: 1. In der digitalen Welt haben wir nur bedingt Einfluss auf die eben erwähnten Metriken. Und 2. bewegt sich der werbefinanzierte Journalismus bei der Frage nach weiterem Wachstum ebenso im deutlich signalroten Drehzahlbereich, wie die Modebranche (speziell im dt. Mittelstand, von der Produktion bis zum Einzelhandel), wenn es um Nachhaltigkeit, Überschussvermeidung und soziale Fairness geht.

Ich bin zwar überhaupt kein De-Growth (Öffnet in neuem Fenster)-Experte, doch allein der enorme Aufwand, der in diesen zwei Branchen aktuell nötig ist, um wenigstens den Status Quo (leidlich) aufrechtzuerhalten, erscheint mir mitunter kaum mehr vertretbar. Gegenüber der Umwelt ebenso wenig wie gegenüber den Menschen, die beide „Patienten“ in zugigen OPs mit rostigen Skalpellen und funkensprühenden Defibrillatoren tagtäglich am Leben erhalten müssen. Aufopferungsvoll, undankbar, perspektivlos. Nur eben nicht alternativlos, wenn man Erfolg gleichermaßen von der Erfüllung UND vom EBITDA (Öffnet in neuem Fenster) her aufzäumt. Non?! Das heißt konkret, selbst wenn dieser Newsletter bloß in meiner eigenen Inbox landen würde – was zum Glück nicht der Fall ist – würde ich einfach weitermachen. Weil ich da, salopp gesagt, richtig Bock drauf habe. #lol

Wie mein ehemaliger Zivi-Chef, ein begnadeter Töpfer und Keramiker, der sich auf exquisite Bonsai-Töpfe und -schalen (Öffnet in neuem Fenster) nach japanischer Handwerkstradition spezialisiert hat, und dessen guter Ruf bis nach Nippon reicht. Wie die ehemalige Kollegin, die nach stetig sinkenden Honoraren für freie Textaufträge zur Trauerrednerin (Öffnet in neuem Fenster) umschulte. Wie der Fotograf, der seinen Abschied vom Alkohol in ein Mocktails-Magazin (Öffnet in neuem Fenster) mit glamourösen Bildern von Spirituosen ohne Sprit verwandelte. Oder wie die Freundin, die in der Dokumentation eines Klinikums gut verdiente. Nach einem Blutgerinnsel im Kopf wanderte sie jedoch lieber zigmal auf dem Jakobsweg und zog nach Barcelona, von wo aus sie heute Sprachreisen in die ganze Welt vermittelt.

„Erfolg ist, wenn du dich magst, das, was du machst und wie du es machst.” ― Maya Angelou (Öffnet in neuem Fenster)

Was für mich beweist, dass eine Neujustierung der Bedeutung von Erfolg hochindividuell und in jeder Lebensphase aufs Neue möglich ist. Fern von „Mein Maserati, meine Mätresse, meine Megajacht“. Wobei, hey, wenn das Ihr Ding ist, Ihnen das Herz aufgeht beim Sundowner an der Côte d'Azur, während die Gäste auf dem Helipad landen, warum nicht. Bloß als allgemeingültiger Kompass taugt das „Höher, schneller, reicher“-Dogma im Post-Kapitalismus einfach nicht mehr. Selbst die optimistischste Frohnatur glaubt das Märchen vom Tellerwäscher, der es zum Chef de cuisine und von dort ins Präsidentenamt schaffen kann, nicht mehr. Oder, wie es der Comedian AJ Lamarque (Öffnet in neuem Fenster) kürzlich formulierte: „Mir tun alle in der Gen Z leid, die auf der Suche nach einem sugar daddy sind. Denn während wir noch die vermögenden Boomer bezirzen konnten – mit eigenem Haus, Auto und Spielgeld – hat die Gen Z bloß uns Millennials. Und alles, was wir besitzen, das sind Depressionen, ADHS und Schulden.“

Überhaupt inspiriert mich derzeit nichts so sehr wie der hochempfindliche Bullshit-Seismograph junger Kollegen und wildfremder Menschen. Weil sie die preußischen Durchhalteparolen von den Lehrjahren hinterfragen, die bekanntlich keine Herrenjahre sein dürfen. Weil sie eher Richtung instant gratification schielen, als sich mit dem vagen Versprechen eines schönen Lebens im Rentenalter abspeisen zu lassen. Weil ihnen Sinn, Haltung und weniger der Job als Lebensinhalt wichtig sind. Und weil sie mit quiet quitting (Öffnet in neuem Fenster) nicht etwa unter die Leistungsverweigerer gehen, sondern die Arbeitgeberseite bloß daran erinnern, dass man zwei Parteien braucht, um Tango zu tanzen. Der Mitarbeiter ist produktiv genug, dass keine Kündigung droht, und das Unternehmen bietet gerade so viel, dass man sich nicht nach einer neuen Stelle umsieht. Fair ist fair.

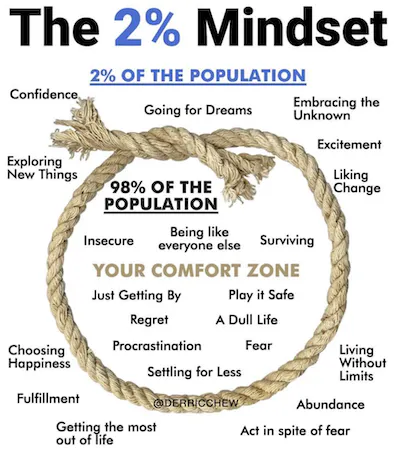

Oben: Kein Erfolg? Hm, dann stimmt wohl was mit dem Mindset nicht ...

Das alles hätte ich gern vor 25 Jahren gewusst. Ich habe in den Modemedien als Praktikant angefangen, mit all den unliebsamen Aufgaben wie Pressemappen sortieren – manche noch gespickt mit Dias, die zu scannen waren – Fotomuster bestellen, auspacken, einpacken, zurücksenden, Beleghefte verschicken, Lunch-Reservierungen für Chefs vornehmen, ihre Reisen buchen, die Unterlagen dafür zusammenstellen, Kaffee kochen, schreiben, was immer zu schreiben war, früh anfangen, manchmal spätnachts aufhören. Tenor: „Das gehört dazu, das haben wir alle gemacht, von der Pike auf etc.“

Ich wurde Werkstudent, dann sowas wie Jungredakteur. Nun kamen gewichtigere Storys hinzu, Interviews, selten ein kleiner Reportagetrip, repräsentative Aufgaben. Mehr von alledem dann als Redakteur. Monetär tat sich in den Folgejahren dann kaum noch etwas. Nur die Titel auf meiner Visitenkarte wurden länger und pseudo-imposanter. Der älteste Trick (Öffnet in neuem Fenster): Die Positionsbeschreibungen werden voll fett, das Gehalt bleibt Magerstufe.

Dass wir uns nicht falsch verstehen: Es muss niemand Fresspakete in mein Home-Office schicken, und viele Bedienstete, in der Medizin, in der Pflege, wären sicher happy mit meinem Salär. Es geht eher darum, wie wenig mein Werdegang bis heute in die Erfolgsfolklore der Finanzbranche, der Berater-Bros und ins Silicon Valley passt. In die lautstarken Kreise also, die gemeinsam und global vorgeben, was (und wer!) eine success story ist. Nach diesem Raster bin ich etliche SpaceX-Flüge von vorzeigbarem Erfolg entfernt. Tja.

„Erfolg bedeutet, neunmal hinzufallen und zehnmal aufzustehen.“ — Jon Bon Jovi (Öffnet in neuem Fenster)

Wann ist eigentlich ein CEO erfolgreich, frage ich mich seit letztem Herbst. Wenn die Bilanz positiv ausfällt, die Aktionäre happy sind, Investoren die strikte Kostenkontrolle lieben und schon den Börsengang/Exit planen? Egal, ob die Mitarbeiter Augenringe dick wie Sommerreifen haben und die Burnout-Rate der in einer chinesischen iPhone-Fabrik gleicht? Oder wenn sich Angestellte zwar vor Gutscheinen für Mental-Health-Apps, Video-Yoga-Angeboten, Bienen auf dem Firmendach sowie Dienstfahrrädern kaum retten können, nur ihr Job vor Sinnlosigkeit und moralischen Untiefen strotzt – und von ChatGPT bedroht ist? Meine Antwort läge wohl in der Mitte.

Gut trifft es sich da, dass Führungskräfte und Personalabteilungen Themen wie Karriereplanung, Fortbildung und Zufriedenheit sowie Selbstwirksamkeit im Berufsalltag zunehmend an die Mitarbeiter delegieren. Statt als Topmanager Zukunftsstrategien auszuarbeiten, erledigen das die Kollegen nun in Workshops gleich selbst, unterstützt von externen Coaches. Statt Talente zu fördern, sollen die in Wettbewerben ihren Traumjob erfinden. Der Gewinner bekommt die Wunschstelle, wie bei einer Reality-Show, nur ohne Känguru-Hoden.

Jeder ist seines Glückes Schmied. Die Company sorgt bloß noch für hot desks, Firmenlaptop und Rund-um-die-Uhr-Terror per Microsoft Teams. Bitteschön. Mal abwarten, wann auch dem letzten Alpha-Tier klar wird, was in der Ökonomie längst belegt ist: Die wichtigste und mit Abstand (!) wertvollste Ressource, auch für Shareholder, in jeder Branche (!!) sind mittlerweile die Mitarbeiter. Noch vor jeder Maschine, Software und Immobilie. Ihnen dabei zu helfen, sich erfolgreich, angenommen und „gut“ zu fühlen, sollte daher oberste Priorität haben. Noch vor der Pitch-Präse und dem Tischkicker.

Ein relativ neues, sich äußerst dynamisch entwickelndes Phänomen des elitären Erfolgs-Mainstreams ist die von Frauen anderen Frauen angepriesene Parallelwelt aus Pilatesstudio-Gründerinnen, Schmuckdesignerinnen, Supper-Club-Initiatorinnen, Botschafterinnen eines „Female Financial Empowernment“ und Zwei-Freundinnen-plaudern-Podcasts. Alles grundsätzlich unbedingt wunderbar. Mir fehlt zur Abrundung nur leider oft eine Prise Selbstreflexion darüber, auf welcher Basis diese mitreißende Freigeistigkeit erst entstehen konnte. Nicht auf dem Mindestlohn, that's for sure. Mehr will ich als Mann dazu gar nicht sagen. Wer auf LinkedIn scrollt und in Frauenzeitschriften blättert, wird die frenetische Selbstbew...stärkung vermutlich bereits erlebt haben. Sieht nach längst überfälligem Erfolg aus, keine Frage. Wirklich nachmachen kann das bloß kaum jemand außerhalb der Metropolen-Bohème. Sehr schade.

Oh, und das gibt es auch in der maskulinen, noch dazu queeren Ausprägung. Ich sage nur: double income, no kids, haha. Er ist Hedgefond-Manager, der Partner freier Illustrator, außerdem Innenarchitekt, Patisserie-YouTuber und Urban Gardener. Famos – und für 99,9 Prozent von uns unerreichbar.

Insofern ist die Selbstdefinition von Erfolg geradezu ein Selbstschutz, um sich in einer sozial-medialen Scheinwirklichkeit voller Kaltduscher mit Wohnungen aus der „Architectural Digest“ und Bauchmuskeln vom Marmorbildhauer nicht ständig als Vollflop zu fühlen.

„Definiere selbst, was Erfolg ist, erreiche ihn nach deinen eigenen Regeln und lebe ein Leben, auf das du stolz bist.“ ― Anne Sweeney (Öffnet in neuem Fenster)

Drei web-bekannte Menschen, die Erfolg nach eigenen Regeln erleben, sind der Beauty-YouTuber Ivan Lam (Öffnet in neuem Fenster) aus Los Angeles, der non-binäre TikTok-Shootingstar diehuepsche (Öffnet in neuem Fenster) aus Berlin und der australische Comedian Aaron Chen (Öffnet in neuem Fenster). Jeder aus diesem wahrlich diversen Trio hat für sich einen Weg gefunden, durch radikale Authentizität ein Auskommen zu bestreiten. Mit Höhen und Tiefen und Online-Gegenwind in Orkanstärke. Und mit dem unbeugsamen Willen, damit erfolgreich zu werden, was jeden einzigartig macht.

Das imponiert mir. Und macht mich zugleich melancholisch, weil ich selbst von diesem Weg irgendwann etwas abgekommen bin. Doch wie sagt man im Englischen so prägnant wie politisch unkorrekt: It ain't over till the fat lady sings (Öffnet in neuem Fenster). Sprich: Noch ist nicht aller Journalistenleben Abend.

Vielleicht ist es abschließend das meine persönliche Erfolgsformel: Ein Handwerk, an dessen Beherrschung zu feilen mich motiviert und ständig neue Ausdrucksformen und -formate suchen lässt. Ein Job(-Potpourri), das mich mit dem Geld verdienen lässt, was ich gut kann. Und in dem ich ganzheitlich „ich“ sein und bleiben darf. Im kollaborativen Austausch mit Menschen, die sich lieben. Und gern auch ihren Beruf.

Habe ich dieses, in den Augen der meisten Coach-Granaten (Öffnet in neuem Fenster) sicher erbärmlich niedrige success level bereits erreicht? No way, José. Aber ich arbeite daran.

Bleiben Sie gesund und neugierig,

Ihr Siems Luckwaldt

PS: Als kleine Anregung fragen Sie sich doch mal beim Matcha um 5 Uhr morgens dies:

- Was macht mich besonders glücklich?

- Was befriedigt meine Kernbedürfnisse?

- Was sind für mich wichtige Werte?

- Welche Art von Leistung und Errungenschaft lohnt für mich jede Mühe ?

- Hat meine Definition von Erfolg vielleicht verschiedene Teile? Im Business, in der Beziehung, in der Freundschaft, im Leben ... (weitere Impulse gibt es hier (Öffnet in neuem Fenster))