Am Sonntag vorm Brandenburger Tor tat es etwas weniger weh.

Der vollkommen subjektive Newsletter über Medien, Digitalgedöns und extrem viel Privatleben. Diesmal: Trauern geht für alle anders.

Am Donnerstagmorgen, als die Nachricht kam, schrieb eine Freundin in einem Freundinnen-Chat: "Wie gehts euch? Habt ihr doll Angst? Wollt ihr drüber reden? Wollen wir facetimen?". Ich war unterwegs zu einem wichtigen Workshop, musste funktionieren. Ich reagierte defensiv: Angst hätte ich keine, es käme ja nicht unerwartet, ich sei eher genervt, dass einem in der Pandemie nichts besseres einfiele als Krieg. Ich wolle und könne jetzt nicht darüber nachdenken. Sie würde es mit ihrer Nachricht gerade eher schlimmer machen.

Wie bei vielen anderen ist mein Umgang mit Angst und Trauer etwas, das ich nicht im Ansatz begriffen habe. Als meine Großmutter im Januar in meinen Armen starb, lernte ich, wie unterschiedlich sich Trauer manifestieren kann. Während der eine wütend war, zeigte sich die andere erleichtert. Ich wiederum war eher verstört, von den Bildern verfolgt. Nachts hatte ich ein paar Wochen lang Angst vor Geistern. Die Sachebene ("Oma war bereit. Wir haben vorher noch darüber gesprochen. Sie ist zu Hause in Frieden gestorben. Es ging schnell. Alles ist gut jetzt.") stimmte nicht mit der Gefühlsebene ("Ich war nicht da, als das Sterben begann. Sie war allein. Sie hatte vielleicht Schmerzen. Ich war nicht da.") überein. Bis heute räumt die Familie völlig unterschiedlich damit auf. Die viel referenzierten Phasen der Trauer, die der eine oder die andere vielleicht kennt, wurden schon vor ein paar Jahren von Spezialist:innen abgewählt. Jetzt weiß man: Wut, Leugnung, Tränen, Akzeptanz, Aktivismus wechseln sich beliebig ab. Es geht nicht mehr darum, die verlorene Person irgendwann loszulassen (wie es oft erwartet wurde: spätestens nach einem Jahr), sondern mit der Trauer in all ihren Facetten leben zu lernen.

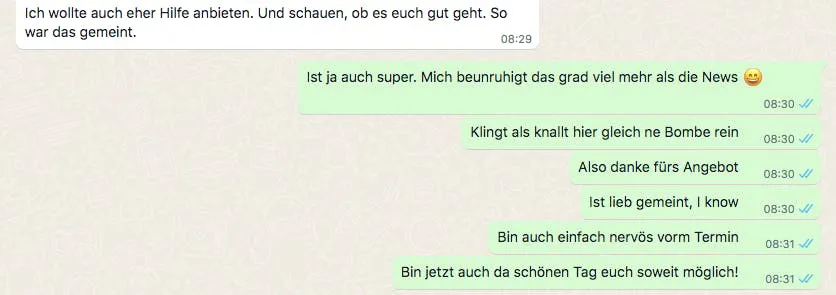

Am Abend entschuldigte ich mich bei meiner Freundin. Sie hatte es gut gemeint, ich hatte ihr nicht einmal ein Gesprächsangebot zurück gemacht. Ich bewunderte sie für ihren Zugang zu ihren Emotionen; wie schnell sie bereit war Halt zu geben, als ich noch nicht einmal an meine eigene Sauerstoffmaske gedacht hatte.

Am Sonntag vorm Brandenburger Tor tat es etwas weniger weh. Warum eigentlich? Weil man aktiv wurde, ja, aber auch: Weil man sich gefühlt in der exakt gleichen Gefühlslage befand. Es war eine so hoffnungsvolle wie tieftraurige Stimmung. Subjektiv gab es wenig Nuancen dazwischen, die man greifen musste. Wie beim Beispiel der Nachricht meiner Freundin macht es uns sauer, wenn Menschen in einer Stresssituation in einem anderen Modus sind als wir. Deshalb reiben Twitter und Instagram gerade auch so auf: Manche sagen nichts, manche erklären jeden einzelnen politischen Schachzug, andere brechen zusammen, wieder andere machen augenscheinlich entspannt weiter wie vorher. Von der paradiesischen Urlaubsstory bis zum Aufruf, schon mal den Zugang zum eigenen Keller sicherzustellen, habe ich alles im Feed. Alles davon hat seine Daseinsberechtigung. Niemand kann es gerade richtig machen. Niemand kann dich gerade emotional wirklich abholen, wenn du ihm oder ihr nicht gegenüber sitzt.

Mir hilft dann zu sagen: Das ist jetzt eben, wie NAME online trauert. Ich hoffe, es geht NAME gut.

Und die Kiste dann erstmal auszuschalten.