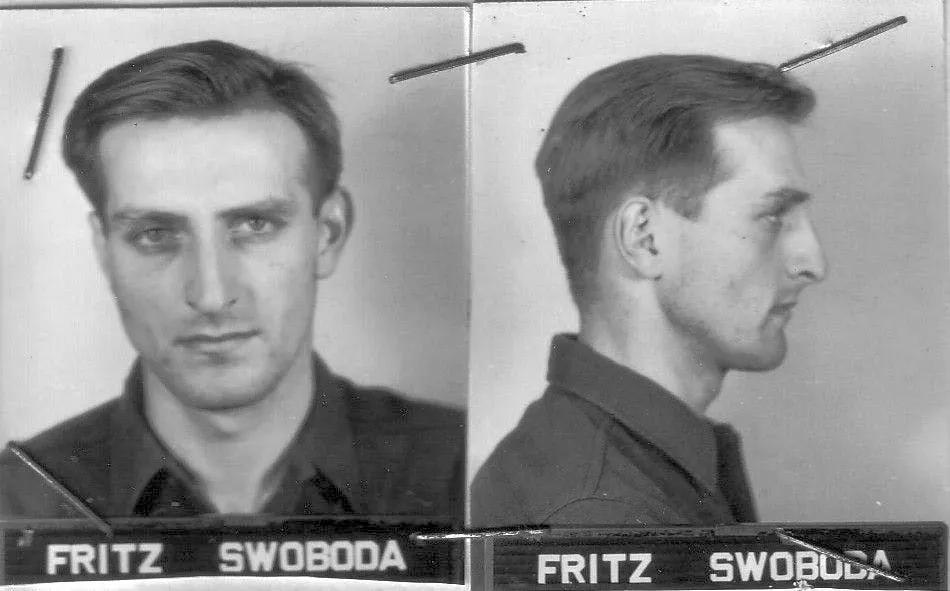

Der 31. Mai 2007 war ein schöner Tag in Baden bei Wien: leicht bewölkt, sonnig, kein Regen, nachmittags kratzte das Thermometer an den 20 Grad. An diesem Tag starb der Gärtner Fritz Swoboda mit 85 Jahren im Landespflegeheim der Stadt im Wiener Umland. Fritz war alleinstehend, hatte zwar 1965 geheiratet, war aber nur sieben Jahre später zum Witwer geworden. Kinder hatte er keine. Als er selbst noch ein Baby war, hatten sich Fritz‘ Eltern, ohnehin unverheiratet, getrennt. Mit sieben Jahren musste er das Haus seiner Mutter in Brünn, heute Brno verlassen. Er zog zu seinem leiblichen Vater nach Wien, ungefähr 140 Kilometer entfernt. Leicht dürfte das nicht gewesen sein.

Fritz Swoboda wäre heute, am 29. März 2022, 100 Jahre alt geworden.

Wir wissen nicht viel über Fritz Swoboda, außer das, was er uns unabsichtlich selbst erzählt hat. Zum Beispiel:

„Da waren doch Erschießungen am laufenden Band, da gab es die 12 Mark Zulage, 120 Kronen am Tag für die Erschießungskommandos. Da haben wir nichts anderes gemacht, also die Gruppen von 12 Mann haben jeweils 6 Mann geführt und dann umgelegt. Da habe ich vielleicht 14 Tage lang nichts anderes gemacht. Und da haben wir doppelte Verpflegung gekriegt, weil das doch ungeheuer die Nerven kostet. Immer 2 Mann auf einen geschossen, und dann hat der tschechische Arzt auf die Toten ein Kreidekreuz gemacht. Frauen haben wir auch erschossen, die Frauen waren besser wie die Männer. […] Zuerst hat man gesagt, prima, besser wie Dienst machen, aber nach ein paar Tagen hätte man lieber wieder Dienst gemacht. Das ging auf die Nerven, und dann wurde man stur, dann war es egal.“

Als Swoboda das so freimütig erzählt, ist er 22 Jahre alt und Kriegsgefangener in Fort Hunt, einer geheimen Unterkunft für deutsche Soldaten, die dort von amerikanischen Militärgeheimdiensten zur Informationsgewinnung befragt und auch abgehört wurden. Swoboda war sich nicht bewusst, dass alles, was er in Fort Hunt sagte, von Mikrofonen aufgezeichnet, abgetippt und aktenkundig gemacht wurde – er hatte das kurz erwogen, aber dann als unrealistisch abgetan. Unter seinesgleichen, am Ufer des Potomac River, ein paar Steinwürfe von der US-Hauptstadt entfernt, sprach er deshalb bemerkenswert offen über seine Erfahrungen im Krieg.

1939 war Swoboda in die SS-Verfügungstruppe eingetreten und 1940 an der Westfront erstmals zum Kriegseinsatz gekommen, wo er die Grundlagen dessen lernte, wie er in den kommenden Jahren Krieg führen sollte:

„Na ja, das habe ich mir geschworen und das haben viele andere geschworen: Wenn wir noch einmal Frankreich besetzen, dann soll man jeden Franzosen im Alter bis zu 60, der mir über den Weg läuft – das habe ich ihnen übrigens auch gesagt, deshalb nannten sie mich auch Verbrecher und Mörder. Ich erschieße jeden Franzosen im Alter von 14 – 60 Jahren, der mir über den Weg läuft. Das tue ich und das macht jeder von uns.“

Zwei Jahre später war Swoboda einer der SS-Leute, die die Prager Kirche St. Cyrill und Method stürmten, in der sich die Attentäter Reinhard Heydrichs versteckt hatten, wofür er ausgezeichnet wurde. Er war direkt im Anschluss an den Massenerschießungen tschechischer Zivilist:innen beteiligt, als die Dörfer Lidice und Ležáky zur Vergeltung dem Erdboden gleichgemacht wurden. In Lidice, als Beispiel genannt, wurden alle 199 Männer über 16 Jahren erschossen, 184 Frauen ins KZ Ravensbrück gebracht (wo 52 davon starben), 80 Kinder im KZ Vernichtungslager Kulmhof ermordet und 9 Kinder als „germanisierbar“ zu Pflegeeltern ins Deutsche Reich gebracht. Swoboda führte in dieser Zeit die Massenerschießungen durch und hielt dies auch zwei Jahre später noch für eine gute Idee:

„Wenn wir das in Frankreich auch gemacht hätten, hätten wir die Résistance [nicht] gehabt. Die Tschechei ist, soviel ich weiß, seit 1943 ruhig. Es hat doch geholfen.“

Es gibt noch viele andere Beispiele für die vollständig eskalierte Gewaltkarriere des Fritz Swoboda, sie finden sich im lesenswerten Buch „Kameraden. Die Wehrmacht von innen (Öffnet in neuem Fenster)“ von Felix Römer. Swoboda ist eine der Personen, in denen eine feste nationalsozialistische Grundüberzeugung auf vollkommene gewaltsame Enthemmung traf, so dass er beim Überflug über New York auch nicht von den Wolkenkratzern beeindruckt war, sondern laut über eine notwendige Reichweitenerhöhung der V2-Raketen nachdachte.

Dass wir fast nichts über Fritz Swoboda wissen, was er nicht unabsichtlich selbst in die Mikrofone diktierte, liegt daran, dass er als juristisch unschuldiger Menschen lebte und starb. Weil Fort Hunt unter dem Tarnnamen „P. O. Box 1142“ geheim gehalten werden musste, wurden die dort gehobenen Erkenntnisse nicht für eine spätere Strafverfolgung benutzt, auch nicht, wenn es um Kriegsverbrechen gegenüber amerikanischen Soldaten ging (über die Swoboda selbst erzählt hatte). Nach zweieinhalb Jahren in Virginia kehrte er 1947 nach Österreich und in seinen Ausbildungsberuf als Gärtner zurück. Wir wissen nicht, ob er mit anderen Menschen darüber geredet hat, was er im Krieg tat. Wir wissen nicht, wie er in seinem späteren Leben über seine Verbrechen dachte, ob er irgendwann so etwas wie Reue empfand oder Kontakt zu seinen Mittätern hielt. Das Buch von Felix Römer erschien fünf Jahre nach Swobodas Tod, vorher waren die Akten aus Fort Hunt nicht öffentlich gemacht worden. Ohne Nachkommen dürfte auch vom Nachlass eines alten Gärtners nichts erhalten geblieben sein.

Bei solchen Fällen stößt unsere Erinnerungskultur an ihre Grenzen: Einerseits, weil uns die Quellen für ein Erinnern, für einen Versuch diesen Täter zu verstehen (nicht: Verständnis zu haben), komplett fehlen. Uns bleibt ein minimales Fenster in das selbstartikulierte Leben, aber wir haben nichts, was uns die darauffolgenden 60 Jahre eines Menschenlebens erklären würde.

Vor allem aber fehlt uns die menschliche Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Fritz Swoboda hat ein ganz normales, mitunter tragisches, aber sicher auch volles Leben führen dürfen, sechs Jahrzehnte in Freiheit gelebt und nie wirklich eine Strafverfolgung fürchten müssen. Damit ist er natürlich nicht alleine, zahlreiche NS-Täterinnen und Täter sind sanktionslos durch ihr Leben gegangen und bleiben uns gerade auch deshalb weiterhin völlig rätselhaft.

Einen kleinen Einblick bieten uns die Strafprozesse, die gerade gegen die letzten Funktionsträgerinnen und -träger des Holocaust laufen, Menschen, die im Alter von ungefähr 20 Jahren, als junge Erwachsene, an verschiedenen Stellen im KZ-Betrieb arbeiteten und ihre Arbeitskraft in dieser Zeit dem organisierten nationalsozialistischen Verbrechen widmeten. Diese Menschen haben nun 77 Jahre seit 1945 weitgehend in Frieden gelebt und in dieser Zeit, nur so kann man dann bis ins Jahr 2022 überhaupt mit sich selbst leben, ihre Wege gefunden, damit umzugehen: Durch Verdrängung, durch Kleinmachung der eigenen Rolle, durch Behauptung des Befehlsnotstandes. Ein offenes Bekenntnis zur eigenen Schuld, ganz gleich in welchem Umfang, kommt fast nie vor. Wenigstens dort eine Konstante über die vergangenen 77 Jahre.

Es wäre wichtig, häufiger über diese „kleinen Fälle“ zu reden und nicht nur über die großen Männer des Zivilisationsbruches, denn Swobodas wird es in unterschiedlichen Eskalationsstufen in fast allen deutschen Orten gegeben haben, womit sich unweigerlich die Rolle und Verantwortung der lokalen Sphäre stellt: Also derer, die vielleicht oder wahrscheinlich oder sicher wussten, wer da ihr Nachbar ist, oder die es nicht wissen wollten. Und was das eigentlich mit denen machte, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit als Opfer des Nationalsozialismus weiter dort wohnten.

Es ist weitgehend unpopulär, sich im Angesicht von Verbrechen dafür auszusprechen, mehr über die Täter:innen zu reden, aber gerade hier wäre das wichtig: Erinnern ist kein Selbstzweck, sondern ein menschlicher und sozialer Prozess, um die Vergangenheit nicht zu wiederholen. Im Nationalsozialismus wurde den Opfern ihr Subjektstatus gewaltsam genommen, ihre Entscheidung über ihr Leben und ihr Sein. Ihnen das nachträglich zurückzugeben, die ihnen genommene Würde zumindest zu versuchen zu rekonstruieren, muss natürlich das erste moralische Gebot der Erinnerung sein. Aber um zu verstehen und zu verhindern, müssen wir uns die Subjekte des Nationalsozialismus ansehen und ihrer bewusst sein, und das waren nun einmal die Täter und Täterinnen.

Filip Piatov von der BILD-Zeitung, mit dem ich mit Sicherheit selten einer Meinung bin, hat für einen Impuls in diese Richtung (Öffnet in neuem Fenster) vor fast vier Jahren viel Gegenwind bekommen: Er forderte so etwas wie „Stolpersteine für Täter“. Das war natürlich überspitzt, wie es bei BILD oft der Fall ist, aber er hatte einen Punkt: In vielen Orten und Städten wissen wir mittlerweile und glücklicherweise sehr genau und umfassend, wo die Opfer des nationalsozialistischen Deutschland wohnten, wo ihre Heimat war, bevor sie gewaltsam aus ihrem Leben gerissen wurden. Was viel weniger sichtbar ist, ist wo die ganz normalen Täterinnen und Täter wohnten: der SA-Mann, die KZ-Sekretärin. Die denunzierende Nachbarin, der Feuerwehrhauptmann der das saubere Abbrennen der Synagoge überwacht hat. Dass die Täterspuren in unseren Städten kaum sichtbar sind, macht den Weg frei für die entschuldigende Erzählung eines nur von NS-Eliten zu verantwortenden Verbrecherstaates. Eine aktive Erinnerungskultur muss aber im Bewusstsein halten, dass viel zu viele ganz normale Menschen allzu leicht zu Täter:innen wurden, und das überall, nicht nur dort, wo große Museen, Gedenkstätten und Mahnmale stehen.

Was noch war:

Das Desaster des als Scoop gefeierten Buches über Anne Frank bzw. ihre möglichen Verräter führt nun dazu, dass das Werk außer Handels geht. Hier steht eine sehr kritische Auseinandersetzung mit Verlag und Medien aus, die uns sicher noch länger beschäftigen wird:

https://www.spiegel.de/kultur/literatur/der-verrat-an-anne-frank-umstrittenes-sachbuch-wird-in-den-niederlanden-aus-dem-handel-genommen-a-435b0c69-777d-41a0-9873-897a22225c10 (Öffnet in neuem Fenster)