Flußpferd und Engel

Über Thomas Rosenlöcher, der Blüten, Engel und Schnee bedichtete, über den Mann, der ein Flußpferd war, und den Dresdner Rotarmisten, der mich als Kind das Fürchten lehrte

Neulich, als wir durch Barendorf fuhren und ich die Mauer sah und dahinter den Park mit den hohen Bäumen, in dem damals das Lesepult stand und drei Dutzend Stühle davor, da war mir für einen Moment, als würde ich noch immer seine Stimme hören.

Es war im September vor einem Jahr, als ich Thomas Rosenlöcher zum letzten Mal sah. Ein Tag wie heute: eher Frühherbst als Spätsommer, mit ein paar Sonnenstrahlen, die hin und wieder durch die Wolken zuckten. Immerhin, es regnete nicht. Seit Tagen hatten wir in den Himmel gestarrt und uns gefragt, ob es gutgehen würde. Es ging gut: kein Regentropfen fiel auf die aufgeschlagenen Bücher, kein Windstoß wirbelte die Blätter mit den Gedichten auf.

Wir waren zu dritt: Katja Oskamp las zwei ihrer so leichtfüßigen wie lebendigen Porträts von Menschen, denen sie als Fußpflegerin in Marzahn begegnet ist. Ich las die Geschichte meines Onkels, der sich 1960 im Leipziger Zoo mit einem jungen Löwen fotografieren ließ und ein Jahr später den Mut eines Löwen gebraucht hätte, um Verhaftung und Stasi-Verhör unbeschadet zu überstehen.

Die Bäume rauschten unter einem immer grauer werdenden Himmel. Und dann kam er: die Locken und der Bart so weiß wie der Schnee, von dem in seinen Gedichten immer wieder die Rede ist. Keine Sorge, sagte er, er brauche nicht lang für sein „bissel Zeugs“. Es sei ja schon ziemlich kalt, und seinetwegen solle keiner frieren.

Mit voller, kräftiger Stimme schmetterte er seine Verse in die Weite. In der einen Hand hielt er das Buch, die andere glitt durch die Luft, als würde er ein unsichtbares Orchester dirigieren, aber kein großes, vielleicht ein Kammerorchester, das auf historischen Instrumenten spielt, etwas von Bach oder Schütz.

Das letzte Gedicht endete mit einem Bild von kalter Schönheit: Mitten durch einen brüllenden Orkan tritt „ein blendend weißer, stiller Todesschwan“. Noch ehe die Zuhörer zu klatschen begannen, rauschte der Wind Beifall.

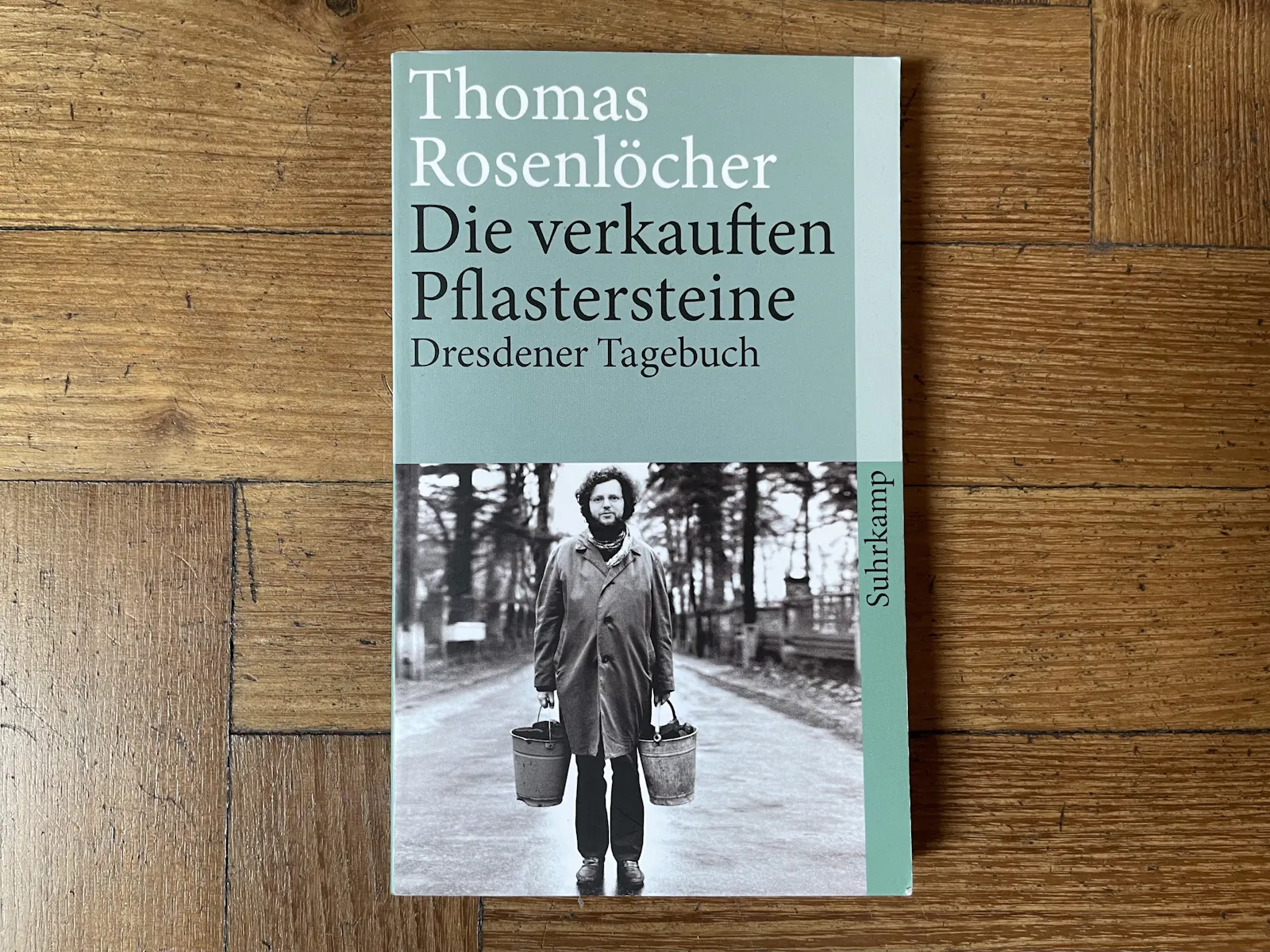

Ich hatte keine Ahnung, daß ich ihn zum letzten Mal lesen hörte. Hätte ich es gewußt, ich hätte ihn gebeten, ach was: ihn angefleht, immer weiterzulesen. Alle seine Blüten-Engel-Schnee-Gedichte und dann seine Prosa, die „Pflastersteine“, die „Harzreise“, den „Brautzug“, und natürlich seine Kindergeschichten und, wenn er schon dabei wäre, gleich noch die Gedichte von Mörike, alles von Eichendorff, den ganzen Heine – und gar nicht mehr aufzuhören, nie mehr, selbst wenn alle Zuhörer längst gegangen wären und die Nacht alles eingehüllt hätte: den Park, die Bücher und ihn. Aber wahrscheinlich hätten seine weißen Locken auch in der Dunkelheit geleuchtet.

Nachher saßen wir noch zusammen, die Wiedersehensfreude war groß. Wir redeten und lachten und fingen schon wieder an, Pläne zu schmieden. Meine Tochter zeigte ihm voller Stolz sein Buch „Der Mann, der ein Flußpferd war“. Ich hatte ihr erklärt, daß er die Geschichte geschrieben hat. Aber so ganz klar war es ihr wohl nicht. Wie ein Flußpferd sah der Mann mit dem Bart und der Brille jedenfalls nicht aus. Und als er ihr vorschlug, etwas hineinzuschreiben, schüttelte sie den Kopf: „Man darf nicht in Bücher schreiben.“

Wie er sich freute, wie er sie anlachte: mit diesem Strahlen im Gesicht, das er sich bis ins Alter bewahrt hatte. Zum Abschied winkte er uns lange nach. Keiner von uns ahnte, daß er sechs Tage später unter Sirenengeheul ins Krankenhaus eingeliefert würde.

Ich habe nicht gezählt, aber vierzig Lesungen werden es gewesen sein, bei denen wir gemeinsam auf dem Podium saßen. Für zwei Bücher, die ich herausgab, hatte er Geschichten geschrieben. „Dankbarkeitsstaunen“ heißt die eine, in der er sich an seine Schreibanfänge und sein erstes Buch erinnert, „Warum ich den 9. November verschlief“ die andere, in der es um den Fall der Berliner Mauer geht.

Was wäre gewesen, wenn ... Diese Frage stellten wir uns oft, wenn wir nach Lesungen zusammensaßen, in Kneipen, Hotelzimmern und manchmal auch unter einem großen Baum, der seine Äste in die Nacht streckte, als wollte er nach den Sternen greifen. Was wäre gewesen, wenn die Mauer nicht gefallen wäre?

Eins war klar: So weit gereist wären wir nie. Mir fällt der Herbsttag ein, als wir durch Paris spazierten. Manchmal nahm ich die Kamera zur Hand und hielt fest, was ich sah. Thomas vor einer großen liegenden Frau von Maillol oder vor einem Karussell in den Tuilerien: Pferde, Gondeln und dann und wann ein weißer Elefant ... Eine Aufnahme zeigt ihn in Island, wie er in einer leeren Landschaft steht und in die Ferne blickt, am Horizont ein schneebedeckter Gipfel.

Immer wieder habe ich in den letzten Monaten diese Bilder betrachtet, gingen mir unsere Gespräche durch den Kopf. Über Bücher und Gedichte, über Dresden und die DDR. Und über das, was wir sahen, wenn wir aus dem Zugfenster schauten: auf blühende Wiesen oder verschneite Apfelbäume, „die jeder anders schief vor Alter standen, / von oben an bis unten überstäubt / und Ast für Ast mit Stille schwer beladen“, wie es in einem seiner schönsten Gedichte heißt.

Einmal erzählte er mir, wie er den Apfelbaum aus seinem Dresdner Garten mit ins Erzgebirge genommen hatte. Die neuen Eigentümer wollten ihn absägen. „Inzwischen ist es da unten so schick, daß dieser alte, schiefe, krüpplige, verknorpelte Griebel niemals dort hingepaßt hätte.“ Also habe er sich gesagt: Wenn ich schon hier wegmuß, dann nehme ich ihn eben mit. „Und jetzt steht der arme Kerl im kargen Erzgebirge. Ein Zipfel Kleinzschachwitz am Ackerrand. Doch da ich ihn viel mehr wässere als früher und pflege und bespreche, trägt er schon wieder erstaunlich viele Äpfel.“

Es war im April, die Kirschbäume blühten, und die Knospen der Apfelbäume begannen schon aufzuplatzen. Wir waren gerade in Dresden und saßen mit einem Freund an der Elbe. Auf einmal sagte er: „Habt ihr schon gehört? Thomas Rosenlöcher ist gestorben.“ Ich sah ihn entgeistert an. Aber, fuhr es mir durch den Kopf, nächste Woche soll er doch aus der Klinik entlassen werden: endlich, endlich! Doch dann sah ich es schwarz auf weiß – und dachte nichts mehr.

Am Abend wollte meine kleine Tochter, daß ich beim Haareföhnen mit ihr singe. Ich sagte ihr, daß mir heute so gar nicht nach Singen zumute sei. Warum? wollte sie wissen. Ich sagte, daß ein Freund gestorben ist. Welcher? Thomas, sagte ich. Und weil ich nicht wußte, ob sie sich an die Begegnung im Herbst erinnerte, erklärte ich ihr, das sei der mit dem weißen Bart, der die Geschichte vom „Mann, der ein Flußpferd war“ geschrieben habe.

Sie lachte, weil sie an das Buch denken mußte und an den Mann, der hundert Strauß Petersilie ißt und im Opernhaus so laut brüllt, daß der Direktor höchstpersönlich auf die Bühne tritt und ihn hinauswirft. Aber weil sie sah, daß ich traurig war, streichelte sie meine Hand und sagte: „Aber wir haben ja noch das Flußpferd.“

Vier Wochen später saß ich in Berlin mit Ingo Schulze auf dem Podium. Wir sprachen über sein Schreiben, seine Bücher und unseren gemeinsamen Herkunftsort Dresden. Es war die erste Lesung in diesem Jahr, die draußen im Garten stattfand. Der Abend war herrlich, fast sommerlich warm. Während wir sprachen, blickte ich immer wieder auf den Wannsee, über dem allmählich die Dämmerung heraufzog.

Wir hatten verabredet, mit einem kleinen Salut an Thomas Rosenlöcher zu erinnern. Zwei Dresdner, die des Blüten-Engel-Schnee-Dichters aus Dresden gedachten. Ingo Schulze las einige Seiten aus „Ostgezeter“, ich zwei seiner Gedichte. Das Publikum war so still, wie ich es selten erlebt habe.

Mit dem Band „Ich lag im Garten bei Kleinzschachwitz“ hatte Thomas Rosenlöcher einst die literarische Bühne betreten. Daraus las ich das Gedicht „Der Garten“, in dem es heißt: „Ein Baum umgibt mich mit vielfachem Grün, / und langsam steigt das blütenreiche Meer / des frühen Jahrs. Die Vögel brülln wie irr.“

Plötzlich, wie aus dem Nichts, zwitscherte es in den Bäumen.

Im Juni war ich wieder in Dresden und besuchte eine Frau, die als Kind den 13. Februar 1945 überlebt hatte. Sie hatte in Striesen gewohnt, nur ein paar Straßen entfernt von dem Haus meiner Großeltern, das in jener Nacht in Flammen aufging.

Jetzt war sie 91 und lebte in der Nähe der Stauffenbergallee. Nicht weit davon war ich aufgewachsen: Wenn ich aus dem Fenster meines Kinderzimmers sah, blickte ich auf die Ruine der St.-Pauli-Kirche, die mit ihren ins Nichts ragenden Backsteinmauern wie ein Wrack zwischen den verrußten Häuserzeilen lag. Auf dem Weg zur Straßenbahn kam ich an einer Kaserne vorbei, vor der sich im Herbst die russischen Soldaten beim Laub-Zusammenrechen ein letztes Gefecht mit dem Wind lieferten.

Daran mußte ich denken, als ich an diesem Tag in den Dresdner Norden fuhr. In der Stauffenbergallee hatte ich noch etwas Zeit, und so stattete ich dem verwitterten Rotarmisten meiner Kindheit einen Besuch ab. Damals hatte er am Platz der Einheit gestanden. Jeden Morgen, wenn ich auf dem Weg zur Schule die Straßenbahn wechselte, musterte ich verstohlen die Handgranate in seiner Faust, die er im Begriff war zu werfen.

Nach 1989 erhielt der Platz seinen früheren Namen zurück; er hieß jetzt wieder Albertplatz, nach dem sächsischen König. Auch das Denkmal mußte weichen. Der Sowjetsoldat wurde umgetopft und nur einen Steinwurf entfernt vom Militärhistorischen Museum aufgestellt. Seither hatte ich ihn nicht mehr gesehen.

Aber der martialische Anblick hatte sich mir eingeprägt, und als ich im April über das Dresden meiner Kindheit schrieb, das in jenen Jahren auch das Dresden von Wladimir Putin war, schilderte ich auch den Rotarmisten, wie er mir damals täglich vor Augen stand: das Sowjetbanner in der Linken, vor der Brust das Maschinengewehr.

Kurz darauf erhielt ich einen Leserbrief. Wenn man keine Ahnung habe, schrieb mir ein empörter Dresdner, solle man nicht darüber schreiben. Der Soldat halte kein Maschinengewehr in der Hand, sondern eine Maschinenpistole. Eine kurze Recherche genügte, um zu sehen, daß der Mann recht hatte: Es war wirklich eine Pistole, wenn auch eine ziemlich lange.

Aber warum die Empörung? Ist es nicht beruhigend, ja eigentlich ein Grund zur Freude, dachte ich und denke es noch immer, wenn acht Jahrzehnte nach Hitler ein Deutscher ein Maschinengewehr nicht von einer Maschinenpistole unterscheiden kann?

Das Denkmal steht in einem kleinen Park, den nur hin und wieder ein Radfahrer durchquert. Ich erkannte es sofort wieder, obwohl es mir kleiner vorkam: wie immer, wenn wir auf Dinge aus der Kindheit stoßen. Ich betrachtete es von allen Seiten und versuchte, mit meinem Schul-Russisch die Inschriften zu entziffern.

Erst jetzt sah ich den zweiten Soldaten, der, eine Maschinenpistole im Anschlag, hinter dem Rotarmisten kniet. Damals war er mir nie aufgefallen, so wenig wie die Bronzereliefs auf dem Sockel mit den vorwärtsstürmenden oder mit einem Geschütz feuernden Soldaten. Und natürlich hatte ich nicht gewußt, daß der Bildhauer Otto Rost, der das Denkmal 1945 geschaffen hatte, im Dritten Reich Mitglied der NSDAP gewesen war.

In diesem Augenblick bemerkte ich die Kerzen und die Blumen in den russischen Farben weiß, blau und rot. Den Strauß rote Rosen mit der Aufschrift „Kommunistische Plattform“. Und die rote Schleife, auf der in goldenen Buchstaben stand: „Kampf dem Faschismus! Krieg dem NATO-Krieg!“

Die Sonne schien, keine Wolke stand am Himmel. Aber ich dachte an das, was zweitausend Kilometer südöstlich von hier geschah. An die zertrümmerten Städte, die zerbombten Theater, Kirchen und Krankenhäuser. An die ukrainischen Kinder, Frauen und Männer, die seit dem 24. Februar von russischen Raketen und Panzern getötet wurden.

Und als ich einen letzten Blick auf den Rotarmisten warf, ging mir das zweite Gedicht durch den Kopf, das ich am Wannsee gelesen hatte: „Der Engel mit der Eisenbahnermütze“. Es ist jener Engel, der die Toten zählt – und bald schon nicht mehr weiter weiß. „So zählt er immer noch am letzten Krieg, / obwohl der nächste schon gesichert ist / und wieder Tote angeliefert werden.“

Diese Geschichte habe ich am 2. Oktober 2022 an 282 Leserinnen und Leser verschickt. Wenn auch Sie meine Geschichten erhalten wollen, tragen Sie sich gern hier ein:

Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier: