Drogenwirkung in der Presse: Wenn der Bezug zur Realität fehlt

Liebe Leser*innen, liebe Unterstützer*innen,

diesen Monat bin ich für einige Termine unterwegs und kann daher den wöchentlichen Schreib-Rhytmus leider nicht einhalten. Ich arbeite zwischendurch an einem längeren Kommentar zum Koalitionsvertrag und zur neuen Regierung und muss den Beitrag immer wieder unterbrechen. Deswegen melde ich mich heute zwischendurch mit einer Medienkritik.

Inspiriert ist sie vom Neurowissenschaftler Dr. Carl Hart, der in seinem Buch “Drug Use for Grown-ups (Öffnet in neuem Fenster)” (leider von keinem deutschsprachigen Verlag übersetzt) erklärt, inwiefern Studien zur Wirkung von psychoaktiven Substanzen regelmäßig sowohl falsch kommuniziert, also auch falsch zitiert werden. Drogenforscher*innen formulieren im letzten Abschnitt der Artikel, in denen sie Studienaufbau, Durchführung und Erkenntnisse vorstellen, regelmäßig ein Fazit, das sich aus ihrer Forschung gar nicht ergibt. Im Deutschen ist mir das auch aufgefallen. Zum Beispiel bei jener Evaluation, die eigentlich ergab, dass das Neue-Psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) wirkungslos sei oder negativ wirken könnte, wurde ein Fazit mit eigenwilligen politische Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der Kriminalisierung gezogen. (Öffnet in neuem Fenster)

Dr. Carl Hart, der dieses wissenschaftliche Metier als urprünglich engagierter Drogen-Gegner (bis er schließlich die Nicht-Ergebnisse seiner Studien einsah) von innen kennt, führt dafür verschiedene Gründe an. Unter anderem den Interessenskonflikt im Zusammenhang mit öffentlichen Fördergeldern einer prohibitionistischen Regierung einerseits und dem Eigeninteresse von Forschenden, zu relevanten Ergebnissen zu kommen, andererseits. Deswegen ist die journalistische Sorgfalt so wichtig!!

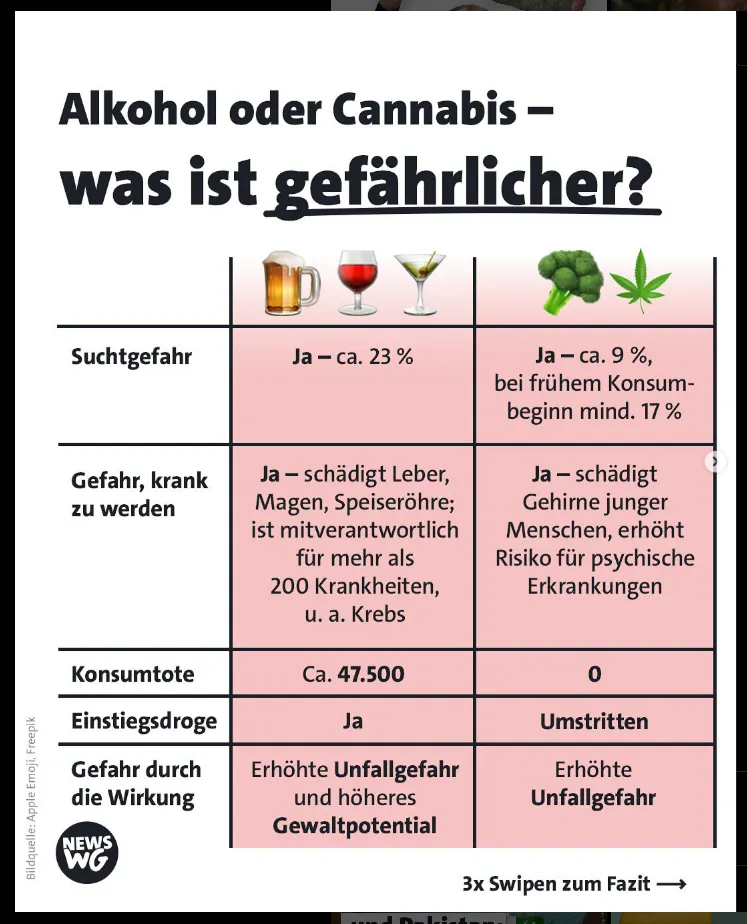

Ein Beispiel: Der Cannabis-Alkohol-Schädlichkeitsvergleich der News.WG des BR vom 10.5.2025 (Instagram)

Internetmedien des öffentlichen Rundfunks beanspruchen für sich, Journalismus zu sein. Dann sollten Recherchen aber nicht aus einer Summe von Sekundärquellen bestehen!

So sehen die “Quellen” bei einem Instagram-Beitrag der “News.WG” des BR (Öffnet in neuem Fenster) aus. Keine einzige Studie im Original, sondern nur wie sie von anderen wiedergegeben wurden. Die diese dann auch regelmäßig wiederum von anderen nur widergeben haben, die sich letztlich auf jene Artikel beziehen, die tatsächlich die Originalquellen prüfen, und die die wiederum teilweise eigenwilligen Schlussfolgerungen von Forschenden zitieren statt die eigentlichen Studienergebnisse und die Aussagekraft des Studienaufbaus prüfen und einordnen. Es gibt auch in dieser “Quellen”-Liste ein ganz offenkundiges, bezeichnendes Beispiel: Denn eine einzelne Studie wird hier im unteren Drittel sogar genannt, aber nicht die Studie, sondern “ihre Ergebnisse”.

(Öffnet in neuem Fenster)

(Öffnet in neuem Fenster)Entsprechend problematisch ist der Beitrag, der aus solch einem Vorgehen entsteht.

Der Beitrag (Öffnet in neuem Fenster) stellt zwar Alkohol und Cannabis in ein angemessenes Verhältnis. Diese Verhältnismäßigkeit zu schaffen ist ein wichtiger Beitrag zu Aufklärung. Deswegen wird der Beitrag auch von vielen positiv kommentiert und geliked. Dass dies zum Preis geschieht, dabei Unsinn reproduzieren zu müssen, der einer guten Aufklärung im Wege steht, ist ein Problem.

(Öffnet in neuem Fenster)

(Öffnet in neuem Fenster)Meine Kritik, die ich gestern unter dem Beitrag verfasst habe (mit Ergänzungen):

Es gibt keine "Einstiegsdroge". Das ist ein völlig sinnfreies Konzept, das Korrelation mit Kausalität verwechselt. Das kann weder wahr, falsch, noch umstritten sein.

Cannabis kann das Risiko von psychischen Krankheiten auch verringern. Es kommt drauf an. Eine generelle Aussage ist irreführend und kann so nicht getroffen werden.

Die Studien mit Cannabis sind oft nicht von Konsum zusammen mit Tabak oder Konsum mit Beimengungen des illegalen Marktes differenziert. Das muss transparent gemacht werden, sonst sind die Ergebnisse irreführend. Oder es handelt sich um nicht reproduzierbare, das heißt ungültige(!), Studien.

Es handelt sich meist weniger um konkrete Gefahren, sondern vielmehr um Risiken. Wie beim Beipackzettel von Medikamenten. “Gefahr” ist ein deutliches Signalwort, wohingegen das Wort “Risiko” offenlässt, dass sich diese reduzieren lassen könnten. Man kann auch von Gefahren für die Gesundheit sprechen, aber in der Sache sollte klargestellt werden, dass bei Drogengebrauch mehrere Faktoren eine Rolle spielen, die sich beeinflussen lassen. Die Substanz an sich, die Menge der Substanz (ggf. mit Beimengungen), aber auch Set und Setting. Die innere Verfassung, die Erfahrungen, die Individualität von Körper und Hirn, die Erwartungen und Motivationen etc. einerseits (Set) und die Situation und Stimmung des Umfelds und der Situation, in der die Verwendung stattfindet andererseits, zum Beispiel in Stresssituationen oder auf einem Festival mit Freund*innen (Setting). Anders gesagt: Dieselbe Substanz wirkt von Anlass zu Anlass und von Person zu Person mehr oder weniger unterschiedlich und der Gebrauch geht mit mehr oder weniger Risiken einher, die sich mehr oder weniger reduzieren lassen (manchmal auch mit gar keinen Risiken, die relevant größer wären als nüchtern zu existieren oder sich lediglich auf die Strafverfolgung, unsichere Qualität des illegalen Marktes und mangelhafte Aufklärung reduzieren). Ein Drogengebrauch ist entsprechend belanglos oder schön oder unter Umständen auch mit verschiedenen Arten von Problemen verbunden, die sich wiederum reduzieren oder beheben lassen. Auch das wäre wichtig zu wissen und zu vermitteln. Wenn ein Drogengebrauch schädlich ist, heißt das nicht Endstation. (Siehe hierzu: Unsere #MyBrainMyChoice Hilfe-Seite (Öffnet in neuem Fenster))

Die Kategorie “Konsumtote” ist in dieser Hinsicht ebenfalls hochproblematisch und irreführend, weil es sich weder um eine monokausale noch unvermeidliche Folge vom Konsums handelt. Bei Alkohol und Tabak sind die Wahrscheinlichkeiten für vorzeitiges Versteben tragisch hoch und werden zum Glück häufiger kritisch thematisiert. Aber bei illegalisierten Drogen scheint oft ein gewisses Versterben als Zwangsläufigkeit angenommen zu werden. “Drogentod” ist aber nicht normal, sondern vermeidbar! (Siehe auch: Unser Hintergrund-Artikel “Drogentod ist kein konsumbedingtes Problem – sondern ein politisches. (Öffnet in neuem Fenster)”)

Hirnschädigungen sind ein irreführender bis falscher Begriff. Es handelt sich, sofern überhaupt zutreffend (also bei Cannabis nicht für alle, wie es der Beitrag erscheinen lässt!), um vorübergehende Beeinträchtigungen von gewissen Funktionen im Hirn, sobald man aufhört oder stark reduziert (und kein Tabak oder ungewollte schädliche Beimengungen im Spiel sind).

Meine dringende Bitte an die Presse:

Bitte fangt an, die Studien selbst im Original auf ihre tatsächlichen Ergebnisse und Beschränkungen zu überprüfen! Nicht das Fazit, sondern den Studienaufbau und die Ergebnisse! Im Sinne des journalistischen Anspruchs!

Dieses Briefing ging heute an alle zahlenden und kostenlos Abonnierenden zusammen. Willkommen an die Neuen! Normalerweise hebe ich die Paywall zeitversetzt auf. Aktuell hat das Briefing 20 Förder*innen, die mir mit insgesamt 250 Euro im Monat helfen, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Um dem Schreiben der Kommentare und Kritiken größere Priorität einräumen zu können, suche ich weitere Unterstützer*innen.

Ich weiß euch alle als Leser*innen zu schätzen. Weiterempfehlungen sind ebenfalls eine große Hilfe, um diesem Briefing zu Reichweite zu verhelfen!

Wer diesen Artikel im Web entdeckt oder weitergeleitet bekommen hat und noch nicht als Newsletter ins E-Mail-Postfach erhält, kann das Drogenpolitik Briefing hier:

Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt öffentlich unter den Beitrag, mir per Mail an pe@mybrainmychoice.de (Öffnet in neuem Fenster) oder antwortet auf diese Mail.

Beste Grüße aus Berlin

Philine