Warum Umverteilung bei dir beginnt

Ende Dezember 2022

Die vergangenen Tage habe ich nicht gearbeitet. Wobei, nein, dieser Satz stimmt nicht ganz. Ich habe gearbeitet, aber unbezahlt. Und ich habe so gearbeitet, dass ich es gar nicht bemerkt habe. Ich habe Geschenke in Zeitungspapier verpackt, ich habe Tee gekocht, ich habe Fieber gemessen, ich habe Suppe gekocht, ich habe Wäsche gewaschen, ich habe gesaugt. Außerdem habe ich drei Staffeln einer Serie geschaut, ein paar Politik-Talkshows (die sind sowas wie mein Hobby, ich schaue sie sogar oft nachträglich), Radio gehört, ein bisschen was gelesen. Das war vor allem Care-Arbeit (und manchmal, kurz zwischendurch, gar keine Arbeit).

Daneben habe ich eine Erwerbsarbeit, die sich auch oft nicht nach Arbeit anfühlt. Meine Arbeit ist – unter bestimmten Bedingungen – sowas wie mein Traumjob. Und trotzdem habe ich manchmal keine Lust auf meine Erwerbsarbeit. Ich mag es oft lieber, mit meinem Kind zu sein, unterwegs zu sein, nicht aufs Handy zu schauen, sondern auf ein Kunstwerk in einem Museum, auf Pommes vor mir auf dem Tisch oder in die Wolken. Und manchmal mag ich ganz dringend und viel arbeiten, tagelang und in die Abende hinein. Das ist kein Gegensatz, beides gehört zusammen.

Aktuell gibt es einige (wenige) Unternehmen, die sich damit rühmen, ihren Mitarbeitenden bezahlte Auszeiten zu ermöglichen. Für ein bis drei Monate, einfach mal raus. Also mindestens raus aus dem Job, einen Urlaub muss man sich natürlich leisten können. In einem Instagram-Post fragte kürzlich eine Organisation: «Was hättet ihr lieber? Ein Sabbatical alle drei Jahre oder eine 4-Tage-Woche?» Ich schrieb darunter: «beides».

Politiker*innen sprechen zeitgleich zu dieser New Work-Diskussion davon, dass Arbeit sich lohnen muss. Dass Menschen, die morgens früh aufstehen und hart arbeiten, besser bezahlt werden sollen als Menschen, die das nicht tun. (Was sie damit leider auch immer wieder zwischen den Zeilen sagen: Wenn Du arbeitslos bist, sollst Du nicht genug Geld haben.)

Was stimmt: Arbeit muss besser bezahlt werden. Es dürfte eigentlich gar keinen Niedriglohnsektor geben. Ich sehe keinen Grund, der legitimiert, dass einige Menschen hart arbeiten und am Existenzminimum leben und andere gar nicht arbeiten oder wenig arbeiten und in Saus und Braus leben. (Hier ein Beispiel.) (Öffnet in neuem Fenster)

In meinem Buch «WIE VIEL» (Öffnet in neuem Fenster) spreche ich mit meinem Vater, der einen interessanten Vorschlag macht: Alle sollten gleich bezahlt werden. Der Professor an der Hochschule so wie der Straßenbauer. Ich mag die Idee. Sie setzt voraus, dass die Arbeitskraft von Menschen gleich viel wert ist. Sie setzt voraus, dass Menschen gleich viel wert sind.

Mein Vater sagt: «Gute Arbeit, guter Lohn. Der Mensch, der Straßen baut, bekommt 2000 Euro und der Professor, der an der Universität sitzt, bekommt auch 2000 Euro. Das wäre doch gerecht. Wenn alle acht Stunden arbeiten, sollen sie gleich bezahlt werden. Von mir aus auch weniger Stunden. Aber alle gleich.» Am Ende verkaufen wir ja unsere Zeit. Warum sollte die Zeit von einer Person mehr oder weniger Geld wert sein als die einer anderen Person?

Mein Vater sagt auch: «Was nützt dem Reichen das tolle Auto, wenn der Malocher nicht die Strasse gebaut hat?»

In den Medien wird über den Fachkräftemangel geredet. Und zwar haaresträubend. Willkommen in Deutschland, das sind für die meisten Politiker*innen in den Talkshows nur Menschen, die nützlich sind. Dem System nützlich. Dem ausbeuterischen System nützlich. Alle anderen sollen bitte nicht nach Deutschland kommen. Es werden Worte benutzt, die ich nicht benutzen möchte. Mich gruseln diese Talkshows und diese Menschen. Ich schreibe sowas wie ein Gedicht.

Fachkräftemangel

Es mangelt an Fachkräften

sagen sie

Aber sagen nicht

woran es wirklich mangelt

An Lohn

An Solidarität

An guten Arbeitsbedingungen

An Mitgefühl

An Menschlichkeit

Vielleicht mangelt es an Fachkräften

weil sie immer nur arbeiten sollen

aber nie sprechen

erst recht nicht über Lohn

und über Arbeitsbedingungen

Weil immer nur die sprechen

mit den sauberen Händen

und den dreckigen Herzen

Anfang Januar 2023

Bei der Ausstellung «Klassenfragen» (Öffnet in neuem Fenster) in der «Berlinischen Galerie» darf ich auf einem Podium sitzen zum Thema «Klassenfragen: Kunst und ihre Produktionsbedingungen» (Öffnet in neuem Fenster). Auf dem Podium sitzen ausschließlich Arbeiter*innenkinder: Martina Witte, Jacqueline Saki Aslan, Verena Issel und ich. Was schön ist, weil wir Erfahrungen teilen und doch eigene haben, uns dabei aber verbunden fühlen. Gleichzeitig ist es schade, denn wenn wir mehr Gerechtigkeit in den Produktionsbedingungen wollen, reicht es nicht, wenn wir mit ähnlichen Erfahrungen zusammenkommen. Dann brauchen wir auch die mit am Tisch (oder auf dem Podium), die andere Erfahrungen haben. Die ihre Eigentumswohnung von den Eltern zum Abitur auf dem Elite-Internat geschenkt bekamen und in der Galerie der Tante ausstellen. (Angefragte reiche Menschen hatten laut Veranstalter*innen abgesagt.)

Der Raum in der «Berlinischen Galerie» ist voll, einige Menschen müssen an den Wänden lehnen oder auf dem Boden sitzen. Auf dem Podium sprechen wir 90 Minuten über Umverteilung im Kunstbetrieb. 90 Minuten sind lang, wenn man nicht bequem sitzt. Also sage ich: «Wenn wir Umverteilung wollen, können wir hier anfangen, in diesem Raum. Die Menschen mit den Stühlen könnten den Menschen ohne Stühle doch mal ihren Platz anbieten, zumindest für eine Weile.» Ein Raunen geht durch den Raum, aber soweit ich es sehen kann, wechselt niemand den Platz.

In der Ausstellung kann ich die beeindruckende Arbeit «HÄNDE» von Verena Brakonier, Jivan Frenster und Greta Granderath wiedersehen. «HÄNDE» ist ein Kurzfilm, der hinterfragt, ob Klassenherkunft und -zugehörigkeit an den Händen abzulesen ist: Armut oder Reichtum, Arbeits- und Lebensweise, Zugang zu Geld und Kultur? Seht, hört und fühlt selbst:

https://diversity-arts-culture.berlin/magazin/haende (Öffnet in neuem Fenster)

Screenshot aus dem Kurzfilm «HÄNDE»

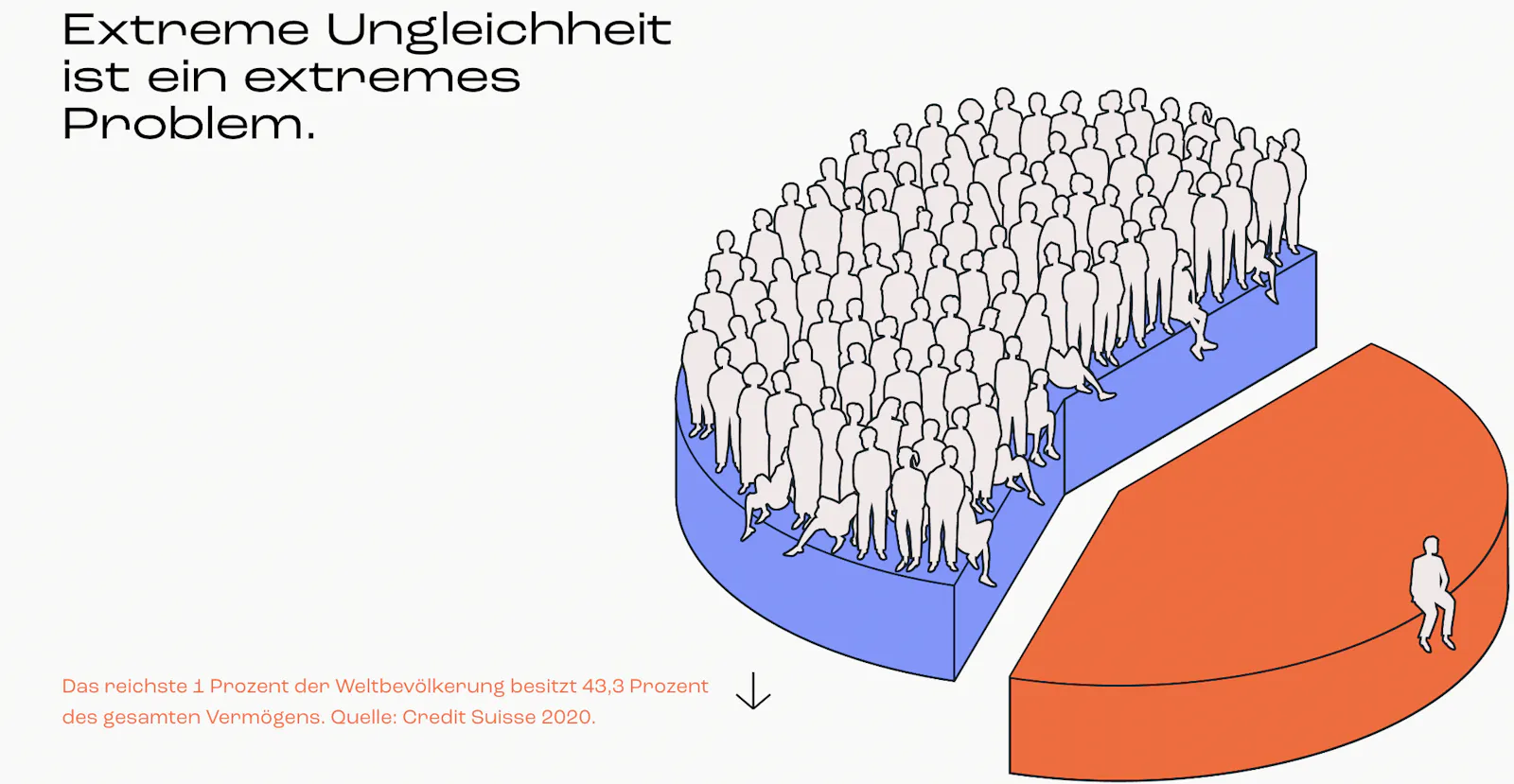

Für den sogenannten Fachkräftemangel gibt es mehr als einen Grund. Ein wichtiger ist: Es gibt immer weniger Menschen, die zu unmenschlichen Bedingungen arbeiten wollen. Es gibt immer weniger Menschen, die Ungerechtigkeit akzeptieren wollen. Wichtig dafür ist, die Ungerechtigkeit darzustellen. Gerade in den Bereichen Arbeit und Einkommen/Vermögen (beides hängt manchmal miteinander zusammen, aber nicht immer). Wenn wir sehen, wie Arbeit und wie Geld verteilt ist, müssen wir die Verteilung ändern. Gut zu sehen ist das auf den Grafiken von ungleichheit.info (Öffnet in neuem Fenster), die Luzie Bayreuther erstellt hat.

Und nicht nur Geld ist ungleich und ungerecht verteilt, Arbeit ist es auch. Auch das ist ein guter Grund für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung für alle. Das Konzeptwerk Neue Ökonomie (Öffnet in neuem Fenster) beschreibt es so: «Das Ziel einer kollektiven Arbeitszeitverkürzung (AZV) ist, Arbeit, persönlich verfügbare Zeit und Einkommen umzuverteilen und damit ein gutes Leben für alle sowie einen sozialökologischen Umbau zu ermöglichen.»

Klingt gut, oder? Und das ist keine Utopie, das zeigt dieses Konzeptpapier (Öffnet in neuem Fenster) deutlich. Und es zeigt auch, warum wir die Arbeitszeitverkürzung für alle brauchen: «Dabei begreifen wir Arbeitszeit nicht nur als ökonomische Kategorie, sondern auch als politische, demokratische und kulturelle Kategorie. Bei der Verteilung von Zeit und Arbeit geht es um Herrschaftsverhältnisse und damit um Fragen von Klasse, Geschlecht, Rassismus und Ableismus. Wenn die Lohnarbeitszeit zum Beispiel zwar verkürzt wird, Sorgearbeit – also die Sorge um Kinder, Kranke, Alte und Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie Arbeit im Haushalt – nicht umverteilt wird, so ist die Arbeit noch nicht gerecht verteilt. Dafür wäre auch nötig, dass Männer 50% der Sorgearbeit tragen und reiche Menschen ihre Sorgearbeit selbst erledigen, statt sie von ärmeren und häufig migrantisierten Menschen einzukaufen.»

Und auch die Idee meines Vaters wurde wohl im Konzeptwerk diskutiert. Im Konzeptpapier steht nämlich auch etwas zum Unterschied von Gehältern, wenn wir die AZV mal hätten: «Prinzipiell steht das Konzeptwerk für die Vision, dass Einkommen gesamtgesellschaftlich ein Verhältnis von 1:2 von Mindestlohn zu Topverdiensten nicht überschreiten sollten – und für den Transformationspfad, dass diese zunächst auf ein Verhältnis von 1:10 angeglichen werden sollten. Um hier auf ein für die Mehrheit tragbares Modell zu kommen, ist ein demokratischer Aushandlungsprozess notwendig.» Schon krass, dass wir zunächst auf ein Verhältnis von 1:10 kommen müssen, also dass ein Mensch zehn Mal so viel verdieht wie ein anderer. Das ist das erste Ziel. Puh.

Warum wir in den Medien und der Politik so wenig von solchen Vorschlägen zur allgemeinen Arbeitsverkürzung und -umverteilung hören? Weil bei den Gegner*innen der AZV (noch) die (politische) Macht liegt. Im Papier heißt es deshalb: «AZV ist also nur durch massiven Druck von unten zu erreichen.»

Anfang Januar 2023

Mit Sara Weber spreche ich über Arbeit. (Hier könnt Ihr das komplette Gespräch nachlesen.) (Öffnet in neuem Fenster) Sie hat das Buch mit dem grandiosen Titel «Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?» geschrieben. Also das Buch unserer Zeit. Sowohl bei der Lektüre des Buchs als auch im Gespräch mit Sara fallen bei mir so einige Groschen, wenn nicht gar 100 Euro-Scheine. Zum Beispiel, wenn sie darüber spricht, wie viel Zeit wir bei der Arbeiverschwenden.

Ich habe Sara gesagt, dass es mir manchmal vorkommt, als spielten wir Arbeit. So nach dem Motto: Hier kommt eine Mail, schaut her, ich arbeite. Sarah erklärte:

Es gibt sogar so einen Begriff dafür. LARPing your job. LARP steht für Live Action Role Play oder Live-Rollenspiel: Wir spielen quasi Arbeit und versuchen, möglichst produktiv auszusehen, damit andere uns für beschäftigt halten. Gerade in der Wissensarbeit passiert das häufig. Oh, da ist ein Mail. Oder oh, da ist ein Meeting. Und zwischendurch arbeite ich noch kurz was.

Mindblowing fand ich auch den Gedanken, dass wir uns unsere Tage an digitalen Kalendern ausrichten. Schon lange bin ich genervt von Meetings, ich werde schnell ungeduldig – vor allem, wenn sie nicht zielorientiert geführt werden. Ja, das klingt streng, aber das bin ich in dieser Hinsicht auch. Sara sagt:

Wir lassen uns unseren Tagesablauf diktieren von Kalendern. Wir haben Meetings, die 30 oder 60 Minuten dauern, weil unser Kalender uns das vorgibt. Ansonsten hätten wir viel mehr 10-Minuten-Meetings. Die digitale Kommunikation hält uns oft von der eigentlichen Arbeit ab.

Ich bin kein Fan von Vorsätzen, aber was meine Arbeit angeht, habe ich mir für dieses Jahr wirklich einiges vorgenommen. Ich möchte mehr Zeit für meine Arbeit reservieren und weniger für das Drumherum. Meetings wirklich streng führen und ansonsten absagen (gerade habe ich von einem Unternehmen gelesen, dass seine kompletten Meetings gelöscht hat, für alle Mitarbeitenden; die Welt ging nicht unter). Ich möchte kommunizieren, wenn es der Sache dient, und ansonsten viel Ruhe haben. Ich möchte mehr schreiben (Artikel, Newsletter, Tweets) und ich möchte weniger schreiben (Mails und Whatsapps).

Und ja, all diese Gedanken kann ich aus einer privilegierten Position heraus führen. Ich werde in diesem Jahr hauptsächlich selbstbestimmt arbeiten und mir als freie Journalistin und Autorin aussuchen können, was genau ich arbeite. Es war ein krasser Weg, an diesen Punkt zu kommen und ich wertschätze diese Freiheit jeden Tag. (In einem der kommenden Newsletter dazu mehr.)

Viele Menschen können sich weder die Dauer von Meetings aussuchen, noch ob sie welche haben. Ich finde die Diskussion trotzdem wichtig, denn Möglichkeitsspielräume können sich auch im Lebensverlauf verändern. Der einzige Grund für mich, Chefin werden zu wollen, war für mich immer, es besser machen zu wollen als ich es erlebt hatte. (Was mir mal besser, mal schlechter gelungen ist.)

Ich finde wichtig, auch aus privilegierten Perspektiven über Arbeit zu sprechen, weil diese Perspektiven (leider) oft in der Hand haben, ob wir weitermachen wie bisher, oder ob wir endlich etwas ändern. Im besten Fall nicht (nur) und selbst, sondern vor allem die Strukturen und die Kultur(en), unter und mit denen wir arbeiten.

Besonders gut am Buch von Sara Weber finde ich, dass sie an einigen Stellen nicht ausschließlich über Wissensarbeit schreibt und neben zum Beispiel neben von ihr beschriebenenen wichtigen Gewerkschaftskämpfen (Öffnet in neuem Fenster) auch mit einem Bäcker spricht, darüber, welche Handlungsspielräume er hat, um besser arbeiten zu können. Dieser Bäcker hat sich während seiner Ausbildung geschworen, ander arbeiten zu wollen als es in den meisten Bäckereien der Fall ist (nämlich nachts). Und arbeitet nun in seinem Laden so, dass er erst um 5:30 Uhr aufstehen muss. (Ja, halb sechs ist im Bäckereihandwerk «erst».) Die Kund*innen hätten sich daran gewöhnt, dass es einige Brote erst ab neun Uhr gäbe, erzählt er. In vielen Betrieben gibt es die Möglichkeit, umzustrukturieren. Die Arbeit menschlicher zu machen. Es liegt auch an uns als Kund*innen, dass dies passiert.

Ende Januar 2023

«Ich weiß, dass es im Anschluss an diese Entscheidung viele Diskussionen darüber geben wird, was der so genannte „wahre“ Grund war. Ich kann Ihnen sagen, dass das, was ich Ihnen heute mitteile, der wahre Grund ist. Der einzige interessante Aspekt, den Sie finden werden, ist, dass ich nach sechs Jahren mit großen Herausforderungen ein Mensch bin. Politiker sind Menschen. Wir geben alles, was wir können, so lange wir können, und dann ist es Zeit. Und für mich ist es Zeit.» Das sagt Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern und kündigte damit ihren Rücktritt an. Alle Menschen auf LinkedIn feiern sie. Feiern, dass sie zu ihrer Verletzlichkeit steht. Feiern, dass sie öffentlich von ihrer (Über-)Belastung erzählt. «So geht Führung», heißt es überall.

Das ist gut. Was aber nicht gut ist: In keinem dieser Kommentare wird der Grund ihres Rücktritts infrage gestellt. Die unmenschliche Belastung, die es bedeutet, Regierungschefin und Elternteil eines kleinen Kindes zu sein. Die unmenschliche Belastung, dabei menschlich zu bleiben. Kein Wort dazu. Es scheint, als wollten wir es normalisieren, dass Menschen öffentlich von ihren Belastungen erzählen – ohne etwas an diesen Belastungen nachhaltig ändern zu wollen.

Ende Januar 2023

Dieser Newsletter ist Arbeit, fühlt sich aber auch nicht so an. Weil ich ihn selbstbestimmt schreibe, weil niemand sagt: «Ich brauche jetzt deinen Text». Weil mir niemand sagt: «Das ist aber ein abseitiges Thema«. Oder: «Die Protagonistin ist nicht spannend genug für die Mehrheitsgesellschaft«. Ich kann hier machen, was ich will und ich liebe das.

Obwohl das hier keine harte Arbeit ist, brauche ich Zeit, um diesen Text zu schreiben. Um meine Gedanken zu entwickeln, damit ich sie aufschreiben kann. In diesem Jahr möchte ich diesen Newsletter öfter schreiben. (Ein paar Vorsätze sind es wohl doch...) Als zahlende Mitglieder macht Ihr möglich, dass ich denken und schreiben kann. Als nicht zahlende Mitglieder zeigt Ihr mir, dass Euch meine Gedanken interessieren. Für beides: Danke.

Und Ihr ermöglicht mir ebenso, Dinge zu tun, die mir (und zum Glück einigen anderen Menschen auch) Freude bereiten. So wie meine neue Radiosendung «Mareicares» (Öffnet in neuem Fenster). Dort mache ich das, was ich liebe: Ich spiele Musik und spreche ein bisschen darüber. Für eure Arbeit(-szeit) und die Zeit dazwischen. Ich kann mir leisten, diese Sendung zu machen, auch weil es die Mitglieder dieses Newsletters gibt. Danke dafür.

Und mich interessiert: Wie möchtet ihr arbeiten? Wie möchtet ihr Pause machen? Welche Bedingungen braucht ihr dafür? Für die Arbeit und die Pause. Schreibt mir gern.

Und falls Ihr mal keine Lust auf Arbeit habt, legt Euch hin (Öffnet in neuem Fenster).