Was in deinem Gehirn passiert, wenn du einen Fehler machst

Jeden Freitag erzähle ich dir von Erkenntnissen aus Neurowissenschaft und Psychologie, die du kennen solltest. Heute gehts um die dritte von vier Voraussetzungen des Lernens: Fehler machen.

Manchmal wurde mein Basketballtrainer richtig laut. „Beeeent!“, hat er dann durch die Halle geschrien und ich wusste schon ganz genau, was ich falsch gemacht hatte. Aber meistens unterbrach er die Angriffe im Training nicht, um uns nur zu sagen, was wir falsch gemacht hatten, sondern um uns zu zeigen, was wir besser hätten machen können.

Eine alte Basketball-Weisheit lautet: Alle machen Fehler, aber am Ende gewinnt das Team, das weniger Fehler macht. Als ich das dritte Kapitel des Buches „How We Learn“ des Neurowissenschaftlers Stanislas Dehaene gelesen habe, habe ich mich an die vielen Stunden in der Sporthalle erinnert. Daran, wie normal der Umgang mit Fehlern deshalb war, wie wichtig, und wie präzise mein Trainer mir Feedback gegeben hat („Die Füße beim Blockstellen ein paar Grad weiter Richtung Grundlinie!“) – und wie grundlegend verschieden der Umgang mit Fehlern wiederum in der Schule ist.

Feedback hat bei den meisten Schüler:innen einen schlechten Ruf. Das ist absurd. Theodore Roosevelt soll mal gesagt haben:

„The only man who never makes a mistake is the man who never does anything.“

Dein Gehirn liebt es, wenn du Fehler machst. Denn es bedeutet, dass du lernst. Deshalb sind die richtige Fehlerkultur und das richtige Feedback so wichtig – und bilden die dritte der vier Voraussetzung des guten Lernens, die ich in dieser kleinen Newsletter-Serie beschreibe.

Fehler kann man im Gehirn messen

Starten wir mit der wichtigsten Frage: Warum ist es so wichtig, Fehler zu machen? Die Antwort liefert eine der Grundeinsichten übers Lernen: Das Gehirn lernt immer dann etwas dazu, wenn es eine Lücke zwischen dem gibt, was es vorhersagt (oder erwartet) und dem, was es wahrnimmt. Mit anderen Worten: Überraschung und Neugier sind einer der grundlegenden Treiber des Lernens.

Das kann man sogar ziemlich genau messen. Lies mal folgenden Satz:

„Ich esse meine Suppe am liebsten mit einer Schaukel.“

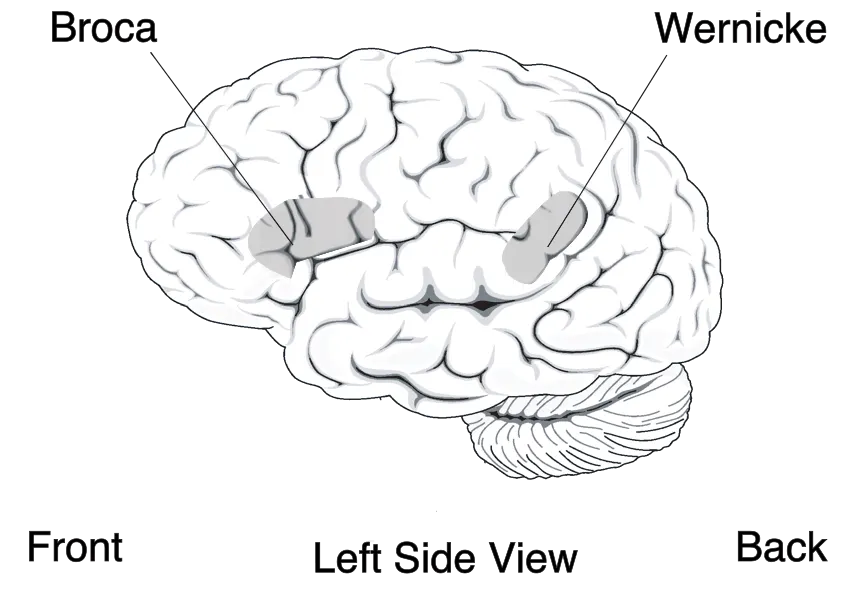

In deinem Gehirn hätte ich gerade ein sogenanntes N400-Signal messen können (jedenfalls, wenn ich ein EEG-Gerät an dich angeschlossen hätte, aber das führt für diesen Newsletter etwas zu weit). Ein N400 ist ein ereignisbezogener, elektrischer, negativer Wellenausschlag, der 400 Millisekunden nach dem Input im linken Temporallappen auftaucht, zum Beispiel, wenn Wörter nicht in den Kontext passen. Hier: die Schaukel. Etwas ähnliches passiert, wenn du diesen Satz liest:

„Zögere nicht, die Medizin wann immer zu nehmen du dich krank fühlst!“

Hier stimmt was mit dem Satzaufbau nicht, also mit dem Syntax. Dein Gehirn hat gerade ein P600-Signal ausgelöst. Ein positiver Wellenausschlag 600 Millisekunden, nachdem du den Satz gelesen hast. In der Region, die für Syntax zuständig ist (Broca's Areal).

Fehler ohne Feedback bringen nichts

Diese Signale sind wichtig. Es geht aber nicht darum, möglichst viele Fehler zu machen. Es geht darum, möglichst gutes Feedback zu bekommen.

Eine Jägermetapher: Der Jäger schießt, wertet aus, wie sehr er das Ziel verfehlt hat, und nutzt diese Fehlerrückmeldung, um seinen nächsten Schuss anzupassen. Wenn ihm die Augen verbunden sind und er gar nicht sieht, wie weit er daneben geschossen hat, kann er seinen nächsten Schuss auch nicht anpassen. Ganz einfach: kein gutes Feedback, kein Fehlersignal, kein Lernen.

Deshalb ist Feedback so wichtig, auch in der Schule. Und deshalb müssen wir darüber reden, dass das am meisten verbreitete Feedback-Instrument gutes Feedback sogar noch verhindert: Noten.

Noten sind unpräzise und können Stress auslösen

Noten haben eine ganz offensichtliche Schwäche: Sie sind wahnsinnig unpräzise. Eine Note für eine Klassenarbeit ist eine simple Summe aus den gemachten Fehlern, ganz egal, was für Fehler das sind. Noten sagen nichts darüber aus, warum wir einen Fehler gemacht haben oder wie wir uns korrigieren könnten. Eine 6 in Mathe ist kein hilfreiches Feedback, wir lernen durch sie gar nichts – in erster Linie bringt uns eine 6 in Mathe das soziale Stigma der Inkompetenz. Sie ist peinlich, vielleicht verheimlichen Schüler:innen sie ihren Mitschüler:innen oder Eltern. Noten sind außerdem wie Züge: meistens zu spät dran. Wer weiß ein paar Wochen nach einer Klausur noch, was er sich bei der Beantwortung der einen Matheaufgabe gedacht hat? Eben.

Auch sollte man die negativen Effekte von schlechten Noten auf Schüler:innen nicht vergessen: Entmutigung. Stigmatisierung. Hilflosigkeit. Nochmal: Fehler zu machen ist das Natürlichste der Welt, sie zeigen lediglich, dass wir etwas versucht haben. Dafür bestraft zu werden, mit schlechten Noten, kann sich nur negativ auf die Motivation auswirken, durch Stress und durch Angst. Beides verhindert, dass wir lernen. Denn wer gestresst ist oder Angst hat, kann nicht kreativ sein. Das macht Sinn, aus Sicht der Evolution: Wer einen Säbelzahntiger sieht (und Angst bekommt), soll nicht kreativ sein, sondern rennen, und zwar schnell und weit weg.

Werden wir mal konstruktiver: Wenn Noten nicht sonderlich viel helfen – was dann? Optimal wäre es ja, wenn Feedback Schüler:innen dazu ermutigt, sich zu beteiligen, sie dazu ermutigt, Antworten oder offene Fragen zu suchen und Hypothesen aufzustellen – und vor allem: diese dann anzupassen. Das klingt abstrakt. Ist es auch. Aber ein Instrument kann all das sehr konkret. Und jeder kann es anwerden, von der Grundschülerin bis zum Rentner.

Echte Brains können hier weiterlesen. Ihnen beschreibe ich hier die beste Strategie, die ich kenne, wenn es darum geht, etwas zu lernen.

Echtes Brain werden! (Öffnet in neuem Fenster)

Bereits Mitglied? Anmelden (Öffnet in neuem Fenster)