Si parla di: reshoring e Covid-19, malasorte di chi produce bioplastica, carenza di profili tecnici in Italia, chi boicotta i produttori di plastiche, portacontainer, vivere senza plastica

Siamo alla seconda uscita di PoliMoka e ho bisogno di qualche feedback su contenuti (troppo vaga?), taglio editoriale (lunga o corta, ricca o povera?), grado di approfondimento e interesse. Potete commentare sia sulla pagina di PoliMoka (Si apre in una nuova finestra) che riporta gli stessi contenuti della newsletter, ospitata in Steady, oppure inviandomi una mail a contatta@polimoka.it (Si apre in una nuova finestra)

Buona lettura

Carlo Latorre

Punti di vista

La soluzione è il reshoring?

Se fino a qualche mese fa il concetto di Fabbrica Mondo - in cui ogni paese è un reparto che produce qualcosa, ma alla fine dipende dagli altri - veniva considerato un fatto naturale, l'emergenza pandemica prima, e la "distruption" di filiere e catene logistiche dopo stanno portando qualcuno a ripensare questo modello, accelerando un fenomeno di ritorno delle produzioni in patria (reshoring) già in atto da qualche anno. E, in qualche caso (vedi più avanti la nota sui trasformatori turchi), si rischia di cadere nel protezionismo, se non addirittura nell'autarchia.

foto: Pixabay

La Federazione dell'industria meccanica tedesca VDMA mette però sull'avviso, sottolineando l'importanza di tenere i mercati aperti e creare nuove partnership globali; critica cioè l'approccio verso l'autonomia strategica che la Commissione europea avrebbe la tentazione di adottare, anche perchè rallenterebbe la transizione verso la sostenibilità; che - al vero - in questo momento non sembra essere una priorità (questo però non lo dice VDMA).

"Ponendo un'attenzione unilaterale sull'autonomia, la UE trarrebbe la lezione sbagliata dalla crisi Coronavirus - sostiene il direttore della federazione, Thilo Brodtmann -. È vero, ci sono stati alcuni problemi nelle catene di approvvigionamento a causa della pandemia, ma alla fine, il commercio e la cooperazione hanno dimostrato che insieme si supera meglio la crisi".

VDMA ammette che è necessario identificare i nostri punti deboli a livello strategico, e verificare se esistono dipendenze unilaterali nelle singole tecnologie o nei prodotti; ma questo potrebbe non essere sufficiente.

Andrebbero piuttosto evidenziati i punti di forza dell'industria europea e sviluppati all'interno di una strategia globale. "Ritirarsi nel proprio guscio è il modo sbagliato per preservare il modello europeo di prosperità e portare avanti la transizione verso la sostenibilità - aggiunge Brodtmann -. Ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento è un'espansione delle relazioni commerciali e il consolidamento della posizione competitiva di tutte le nostre imprese". "Invece di promuovere i singoli settori, dobbiamo creare condizioni quadro favorevoli all'innovazione, che consentano alle aziende di essere innovative, sostenibili e competitive a livello globale".

Succede in Italia

La bioplastica porta male (a chi la fa)?

Non è che sia andata molto bene alle aziende che si sono lanciate negli anni nel rutilante mondo delle bioplastiche, se si escludono quelle della prima ora.

Lo dimostrano casi come Cereplast, Metabolix, BioAmber, fino al recente 'crack' Bio-on, finito con dieci rinvii a giudizio e uno stabilimento nuovo di pacca ma inutilizzato alle porte di Bologna. Nei giorni scorsi, l'asta per la cessione degli assets Bio-on è andata deserta, nonostante - affermano i curatori - l'interesse di potenziali investitori nazionali e internazionali, che hanno esaminato la documentazione chiedendo l'accesso alla data-room.

Certo, non vi è nulla di strano che la prima asta vada deserta, soprattutto se il bando prevede la vendita in blocco di impianti, magazzino, marchi e brevetti, parco auto e altri ben mobili al valore di 95 milioni di euro; e chi compra deve accollarsi anche debiti e rapporti di lavoro. Probabilmente qualcuno potrebbe essere interessato solo a qualche pezzo, come ad esempio i famigerati bioreattori per produrre vaccini a cui anche Bill Gates parrebbe interessato (e lasciamo perdere le facili ironie). Di sicuro non si è disputato uno scontro, a botta di rialzi, per accaparrarsi l'azienda che prima del crack capitalizzava oltre un miliardo di euro in Borsa.

Al netto delle vicende giudiziarie, il caso Bio-on e gli altri (negli USA qualche nuvola si sta addensando anche su Danimer Scientific, presa di mira dal Wall Street Journal (Si apre in una nuova finestra) e dal fondo Spruce Point Capital Management (Si apre in una nuova finestra)) possono insegnare almeno tre cose:

1. L'industria delle bioplastiche non consente al momento, di passare rapidamente dalla fase di start-up a quella industriale dove, presumibilmente, si possono realizzare profitti. La tecnologia va messa a punto, soprattutto nel downstream; il mercato va costruito; i materiali devono essere ottimizzati, testati e validati a livello applicativo presso i clienti; la concorrenza con le plastiche convenzionali è dura da vincere e gli investimenti non sono così alla portata di startupper come si potrebbe credere. Il mondo sta cambiando, ma non basta possedere una plastica green - pur acclamata da consumatori e media - per avere successo, se - per esempio - questa non è facile da compoundare e trasformare, non offre prestazioni adeguate o, più semplicemente, costa troppo. Come in tutti i mercati emrgenti, il rischio di fallire è alto.

2. La tentazione di cavalcare l'onda verde è forte, ma non sempre si riesce a restare in cresta: i consumatori desiderano ardentemente materiali che li possano sollevare dai sensi di colpa di un consumo compulsivo, i grandi brand non aspettano altro che accontentarli, ma tradire le aspettative dopo averle alimentate può rivelarsi pericoloso e, a lungo andare, rovina l'intero mercato. Chi investirà ancora, in Italia, nel settore dopo il caso Bio-on? Chi oserà quotarsi al mercato azionario?

3. L'ingresso in Borsa, in una fase troppo precoce, può rivelarsi disastroso. Anche senza arrivare al parossismo di Bio-on - giunta a capitalizzare un miliardo di euro prima ancora di avere venduto una tonnellata di materiale o visto all'opera un impianto su scala industriale, entrando così nell'obiettivo degli speculatori - solo il dover rendere conto ogni tre mesi dei risultati economici mal si coniuga con i tempi di sviluppo di un nuovo prodotto. Meglio forse trovare investitori che credono al progetto e disposti a impegnarsi in un'ottica di medio-lungo periodo.

Ma su questo tema sono curioso di sapere cosa ne pensate...

Dove si sono finiti i tecnici?

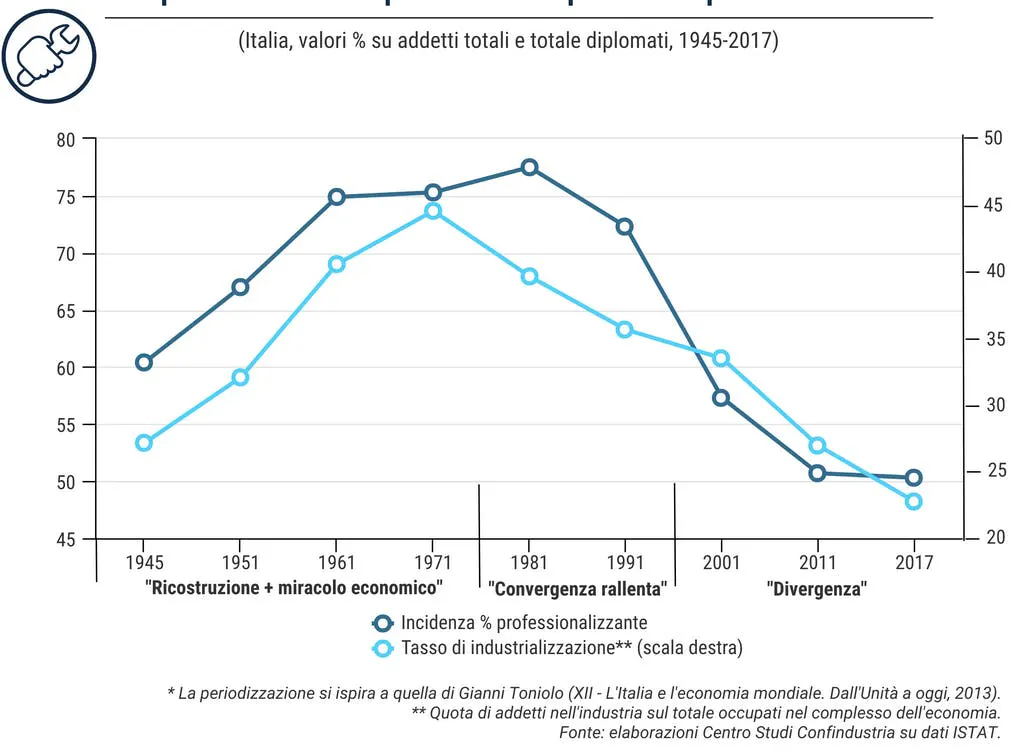

Tema di grande dibattito della settimana appena trascorsa è la carenza di professionalità tecniche nel nostro paese, problema sollevato da Confindustria e rilanciato dal presidente del Consiglio Draghi. Non che sia una novità, ma nei giorni scorsi sono stati diffusi alcuni dati che illuminano la dimensione del fenomeno. La quota di diplomati di tipo professionalizzante sul totale dei diplomati era pari al 60% negli anni Cinquanta e ha raggiunto il picco del 77,5% durante il boom economico per poi declinare fino a circa il 50% in anni più recenti, anche a causa della minor incidenza di lavoratori dell'industria rispetto all'occupazione totale, come si vede nel grafico qui sotto diffuso dal Centro Studi Confindustria.

Va precisato - e gli analisti di CSC lo ribadiscono - che non significa che l’istruzione professionalizzante sia stata la “causa” e l’industrializzazione l’“effetto” - perché in questo caso sarebbe facile risolvere tutti i nostri problemi -, ma che esiste una forte correlazione tra i due fenomeni. I diplomati sono molto richiesti anche da altri settori per esempio i servizi, ma la manifattura predilige i diplomati tecnici (2 dipendenti su 3), mentre i servizi sembrano gradire anche i liceali (27%).

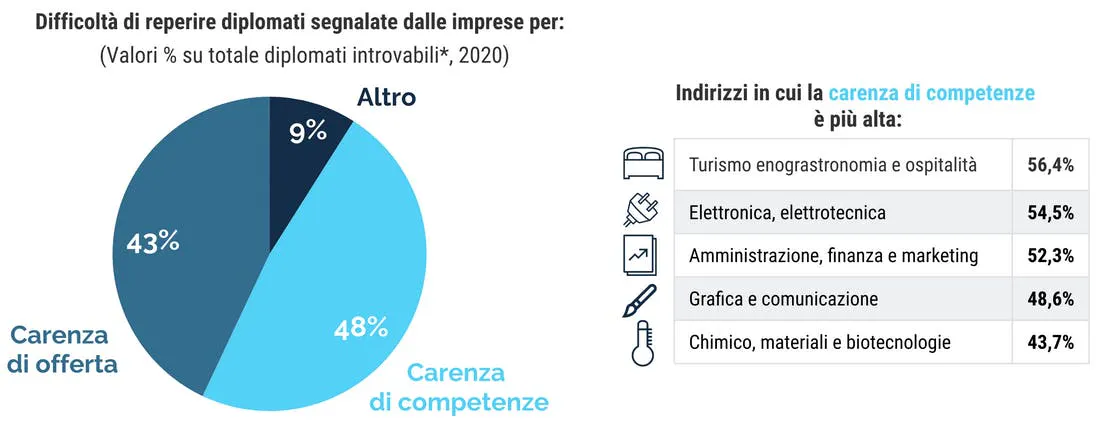

In ogni caso, sottolinea lo studio, molti profili di diplomati a indirizzo "professionalizzante" sono oggi introvabili: mancherebbero infatti all'appello 318mila giovani con questi requisiti (il 28% delle nuove potenziali assunzioni) e non solo per la carenza di offerta in senso assoluto (43%), ma soprattutto per un divario di competenze tra ciò che vorrebbero le imprese e quanto possono invece offrire i candidati al momento dell’assunzione; un gap che si riscontra nel 48% dei casi.

Il grafico qui sotto, sempre di provenienza CSC, evidenzia questo aspetto.

Il divario ha conseguenze per l'intero sistema economico, in termini di produttività, competitività, innovazione. Non è un caso che nei paesi europei a maggior tasso di industrializzazione, come la Germania, i tecnici specializzati godano di un'elevata considerazione sociale (oltre che economica) e la formazione in azienda venga presa molto sul serio: avviene in reparti della fabbrica che, pur separati (talvolta solo da una vetrata), consentono agli apprendisti di lavorare su macchinari non dissimili da quelli utilizzati nei reparti "effettivi". E quando si diplomano spesso hanno già un posto di lavoro assicurato nelle stesse aziende che li hanno formati.

Altri orizzonti

Boicottare paga?

Se prendiamo per buono (e anon abbiamo motivo di dubitarne) le parole di Yavuz Eroğlu, il presidente dell'associazione che rappresenta la filiera turca delle materie plastiche (Pagev), boicottaggio e autarchia possono essere un rimedio al caro prezzi (ma - come si dice ai bambini - non fatelo a casa vostra!).

L'associazione aveva lanciato due mesi fa un appello alle aziende trasformatrici di non acquistare plastica se non per stretta necessità e spremere fino all'ultimo le scorte di magazzino, invitando i produttori nazionali a prediligere il mercato interno a scapito delle esportazioni (qui un articolo di Polimerica (Si apre in una nuova finestra)) per costringere i fornitori a fermare l'ascesa dei prezzi, ritenuta speculativa.

Nei giorni scorsi Eroğlu ha annunciato che la campagna "Stop Buying" ha sortito effetti: mentre in tutta Europa i prezzi delle materie prime non accennano a stabilizzarsi, in Turchia non solo si sono calmierati, ma sono addirittura scesi, in media del 15% (nella tabella qui sotto un dettaglio sui diversi polimeri): considerando un volume trasformato di 600.000 tonnellate al mese, sono rimaste nelle tasche del sistema produttivo nazionale l'equivalente di 180 milioni di dollari che - afferma testualmente - sono stati sottratti al cartello della plastica, paragonato a quello dell'OPEC per il petrolio.

Come ciò sia possibile, in un mercato globale, mi sfugge, ma se diamo credito al presidente di Pagev, il blocco compatto dei trasformatori avviato da metà marzo avrebbe funzionato. In soccorso dei trasformatori turchi i produttori locali e quelli cinesi; questi ultimi si sarebbero inoltre impegnati a calmierare i prezzi anche in futuro, in virtù di nuove capacità produttive che stanno entrando in funzione in Asia.

E adesso? Pagev ha annunciato che continuerà la campagna di boicottaggio fino a giugno: "ce n'est qu'un début", si gridava nelle barricate parigine del '68.

Quando la cura è peggio del male

Se togliamo la plastica dalle stoviglie monouso, cosa rimane? Materiali naturali, risponde qualcuno. Si, ma quali? Come segnalato in tempi non sospetti dai produttori europei di stoviglie, per altro in larga parte italiani (che essendo pericolosi inquinatori non hanno però diritto di parola), sostituire un materiale conosciuto, studiato e regolamentato come la plastica con qualcos'altro, di natura esotica e di provenienza altrettanto esotica, potrebbe comportare rischi per la salute. Come è poi avvenuto.

Gli articoli monouso in bambù - aveva rivelato qualche mese fa un'indagine di Altroconsumo (qui il comunicato (Si apre in una nuova finestra)) - spesso non sono fatti solo di bambù e con il calore possono rilasciare sostanze anche dannose per la salute, tipo la formaldeide; imballaggi e stoviglie non di rado provengono da paesi dove i controlli sono laschi, non indicano in etichetta tutte le sostanze utilizzate e quasi mai riportano le indicazioni d'uso.

A conclusioni analoghe è giunto un recente studio dell'ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria (SCAV) del Cantone di Ginevra (comunicato in francese (Si apre in una nuova finestra)) condotto su 88 campioni di stoviglie, monouso o riutilizzabili, a base vegetale (bambù, palma, cellulosa, canna da zucchero, cera d'api, corteccia di mais ecc.). Il 18% dei prodotti esaminati non rispettava i requisiti di legge (ed è stato ritirato dal mercato) e in alcuni casi veniva spacciato come "vegetale o biobased" un composto di materiale polimerico con aggiunta di fibre vegetali. Non che la cosa sia pericolosa in sé, qualora il materiale venga formulato con tutti i crismi e nel rispetto delle norme; il problema è che il consumatore viene tratto in inganno. E mancando il dettaglio delle sostanze impiegate - in paesi dove le normative non sono così severe come in Europa - c'è il fondato sospetto che possano contenere additivi o composti sintetici dannosi per la salute, in grado di migrare dal contenitore agli alimenti.

I risultati delle analisi condotte dallo SCAV hanno mostrato superamenti significativi dei livelli di formaldeide e/o melamina in gran parte degli articoli riutilizzabili etichettati come "bambù". Tanto da far partire un avviso al sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari pericolosi (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed). Anche per questo, le stoviglie in bambù saranno presto vietate in Svizzera: non è ancora stata fissata una data ma l'intenzione è stata confermata dall'Ufficio federale sulla sicurezza alimentare e veterinaria (Usav).

Da ascoltare

Fenomenologia delle portacontainer

Si intitola così il podcast del canale K44 dedicato al trasporto merci su container, un anello della catena logistica che sembrava inossidabile e che invece si è rivelato cinghia di trasmissione e amplificatore dello shortage di materie prime, semilavorati e componenti che ancora oggi sta mettendo a dura prova il modello industriale occidentale. Con l'aiuto di un esperto del settore (Sergio Bologna), la trasmissione prova a spiegare i fattori e le dinamiche che stanno dietro le grandi portacontainer, dal finanziamento alle dimensioni, dalla volatilità dei noli alla crescente presenza delle compagnie marittime nei terminal e nel trasporto terrestre.

https://www.spreaker.com/user/11319186/k44-podcast-22-aprile-2021-def (Si apre in una nuova finestra)Da vedere

24 ore senza toccare plastica

Scena: due giovani, facce pulite, parlantina sciolta di chi è abituato a stare davanti ad una telecamera e sa come rivolgersi ai coetanei e tener viva la loro attenzione. Tema: 24 ore senza toccare o usare plastica. Format: un video su YouTube in un canale - theShow - con 3,6 milioni di iscritti. Svolgimento...

Mentre leggete queste righe starete certamente immaginando dove andrà a parare: tiritera plastic free su come il mondo sia ormai sommerso dalla plastica e la lotta che ognuno di noi deve intraprendere per liberarsi da questo demoniaco materiale, anche affrontando rinunce e sacrifici perché abbiamo un solo Pianeta e dobbiamo salvarlo. O, almeno, è quello che immaginavo io apprestandomi a subire i 23 minuti del video.

Invece no: i due protagonisti provano sì a vivere senza toccare plastica per 24 ore - riuscendoci a malapena tra mille difficoltà e strappandoci più di un sorriso -, ma giungono a conclusioni non proprio in linea con l'approccio plastic-free e il sentire comune; e - cosa ben più importante - riescono a comunicare il messaggio meglio di decine di campagne pro-plastica affidate a comunicatori professionisti e agenzie pubblicitari . Quale messaggio? Che la plastica è sì ovunque e talvolta esageriamo ad utilizzarla, ma ha anche un valore: dura a lungo evitando sprechi di risorse; è necessaria per farci restare in salute o curarci quando ci ammaliamo; ci assicura i confort di una vita agiata. E che talvolta viene utilizzata in modo poco consapevole ed è questa consapevolezza - e non la rinuncia pregiudiziale alle cose di plastica - che va coltivata.

Nulla di nuovo, direte voi: in fondo è quello che il mondo delle plastiche ripete da tempo, anche facendo mea-culpa su alcuni utilizzi spregiudicati del monouso. Ma un conto e ripeterlo fra noi, che in questo mondo lavoriamo, altro è raggiungere in pochi giorni oltre 350mila visualizzazioni, presumibilmente di un pubblico giovane e poco incline a leggere giornali, consultare siti internet di testate professionali o siti associativi. Abbastanza, quindi, per farci meditare.

post scriptum: i due protagonisti, in realtà non sono degli sprovveduti: il canale è stato creato nel 2013 da un gruppo di youtuber per importare in Italia l'esperienza statunitense di scherzi ed esperimenti sociali, quindi è a tutti gli effetti un prodotto editoriale diciamo così professionale (e lo si vede da riprese e montaggi). Ma la cosa, in fondo, non fa molta differenza.

https://youtu.be/6TMmgC3eeDI (Si apre in una nuova finestra)