Warum die Umdeutung deutscher NS-Vergangenheit für die Neue Rechte von zentraler Bedeutung ist

Guten Morgen,

zwei Lesende haben uns zum letzten Newsletter geschrieben, dass es ihnen wichtig ist, dass wir auch schreiben wie man auf die neurechten Vorwürfe zur Arbeit des Verfassungsschutzes antwortet.

Das wollen wir aufgreifen und sagen: Es ist (leider) nicht so einfach.

1️⃣ Unsere Themen sind meist so komplex, dass es schon schwer fällt, nicht noch länger und tiefer einzusteigen, um sie vollumfänglich abzubilden. Wir möchten vor allem die tieferliegenden Ziele hinter dem Gesagten deutlich machen, um Wissen darüber zu verbreiten, warum so etwas gesagt wird.

2️⃣ Aus der Anhäufung von Wissen ergeben sich häufig die Antworten. Wer weiß, was das Ziel ist, kann dieses bei der/dem Gegenüber benennen und ihn/sie so konfrontieren.

Das ist grundsätzlich unser Standpunkt, weil wir im Newsletter keine Faktenchecks machen und/oder leisten können, sondern wir uns vor allem kommunikative Strategien anschauen.

Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du mit wenigen Klicks Mitglied werden - und dann den Newsletter auch als Podcast (beispielsweise via Spotify (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)) hören. Das geht ab 1,50 Euro / Ausgabe. Herzlichen Dank!

Weil wir aber wissen, dass der Wunsch nach Antworten regelmäßig aufkommt, fragen wir immer wieder Gastautor:innen, die uns und dir Tipps an die Hand geben. Meist geht es da aber um Gegenrede im Allgemeinen. Zuletzt Ingrid Brodnig (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), Franzi von Kempis (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) und Malte Krüger (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre).

👉 Wenn du nach dem Lesen eines Newsletters passende Antworten auf neurechte Narrative, Gegenstrategien, Leseemepfehlungen hast oder Expert:innen empfehlen willst, schreib uns jederzeit! Wir teilen das dann gern im nächsten Newsletter, damit alle was davon haben!

Im Fall des Verfassungsschutzes haben wir jetzt aber doch noch einen kleinen Deepdive gemacht. Klar ist erstmal, dass die Behörde kein “ideologisch-gelenktes Staatsinstrument” ist. Aber wie so oft bei der AfD, präsentiert sie nicht einfach eine dreiste Lüge, sie ignoriert oder vereinfacht stattdessen komplexe Zusammenhänge, bis es ins gewünschte Bild passt.

So auch im Fall des Verfassungsschutzes. Der zentrale Begriff, auf dem die AfD ihre “Argumentation” aufbaut, ist “weisungsgebunden” - wenn der Verfassungsschutz dem Innenministerium und damit einem Minister oder einer Ministerin einer Partei untersteht und weisungsgebunden ist, dann ist die Behörde logischerweise ein gelenktes abhängiges Instrument, das von politischen Gegner:innen missbraucht wird, um die AfD staatlich zu bekämpfen.

Nur, genau das steckt eben nicht in “weisungsgebunden”. Ja, formal ist der Verfassungsschutz dem Innenministerium unterstellt und deshalb kann der Eindruck parteipolitischer Nähe entstehen - die auch durchaus problematisch sein kann (mehr dazu erklärt ein Blogeintrag bei der Friedrich-Ebert-Stiftung (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)).

Aber trotzdem muss sich das Innenministerium an Recht und Gesetz halten und kann nicht willkürlich Weisungen an den Verfassungsschutz erteilen. Denn: Die Aufgaben des Verfassungsschutzes sind ganz genau gesetzlich (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) festgeschrieben. Das heißt, legal können Innenminister:innen den Verfassungsschutz nicht instrumentalisieren. Zusätzlich wird der Verfassungsschutz auch parlamentarisch durch Ausschüsse und gerichtlich (durch Klagen, wie es die AfD auch jedes Mal macht) kontrolliert - und das alles ist wichtig, weil der Verfassungsschutz am Ende ein Geheimdienst ist.

Aber, und das gehört auch dazu, es gibt dennoch einen Graubereich, in dem Einflussnahme möglich ist - beispielsweise können Innenminister:innen Prioritäten setzen oder Ergebnisse von Untersuchungen des Verfassungsschutzes verzögern und zurückhalten.

So, wir freuen uns wie immer über Feedback von dir: wierechtereden@proton.me (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) und hoffen, du verstehst dass wir das nicht jede Woche können!

Liebe Grüße und bleib achtsam,

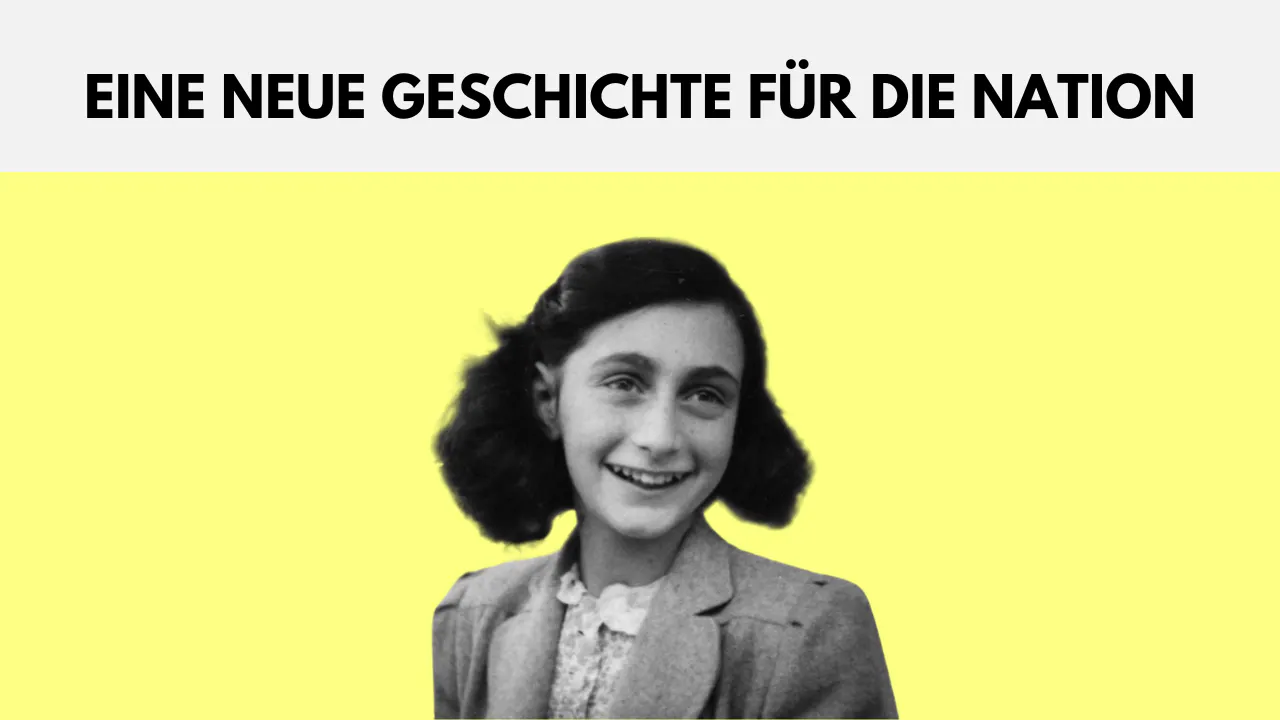

Um was geht’s?

“Vage Ahnungen dessen, was vor und noch lange nach dem 8. Mai geschah, müssen dabei dennoch ins Bewußtsein zurück gerufen worden sein, denn es gibt heute fast keinen Deutschen, dessen eigene Familiengeschichte nicht von entsetzlichen Ereignissen zu berichten weiß - wie sollte es anders sein,

… angesichts der größten ethnischen Säuberung Europas, bei der 15 Millionen vertrieben, 2 Millionen ermordet, 2 Millionen Frauen und Mädchen geschändet wurden;

… angesichts der gezielt gegen die Zivilbevölkerung gerichteten Flächenbombardements, bei denen 8 Millionen ausgebombt, viele Hunderttausende im Feuersturm qualvoll verendet sind; angesichts unzähliger Kriegsgefangener, die die Haftbedingungen nicht überlebten und von denen die Angehörigen nicht einmal wußten, ob sie gefallen waren oder in einem Lager dahinsiechten?”

Das schreibt Dominik Kaufner. Er sitzt seit Oktober für die AfD im Brandenburger Landtag (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) und schreibt unter anderem für das Freilich Magazin und, daher stammt das Eingangszitat, für die Sezession. Den Text hat er am 8. Mai veröffentlicht, am “Tag der Befreiung” also. Es ist der Tag, an dem 1945 die Wehrmacht kapitulierte, das NS-Regime niedergeschlagen wurde und der Zweite Weltkrieg endete.

Diesen Tag nimmt Kaufner zum Anlass, die deutschen Opfer in den Fokus zu rücken, die durch Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg gestorben sind - eine klassische geschichtsrevisionistische Erzählung der Neuen Rechten.

Was ist Geschichtsrevisionismus?

Prägende Köpfe der Neuen Rechten fallen immer wieder mit Geschichtsrevisionismus auf. Dahinter steckt eine Strategie, die bewusst keine objektive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit will, schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Es geht vielmehr darum, historische Fakten politisch motiviert umzudeuten, um die Verbrechen des NS-Regimes zu relativieren oder zu leugnen.

Dafür werden…

Dokumente und Überlieferungen bewusst fehlinterpretiert,

widersprechende Forschungsergebnisse ignoriert und

zentrale NS-Verbrechen wie die deutsche Kriegsschuld und der Holocaust mit falschen Behauptungen entschärft.

Neurechte geschichtsrevisionistische Akteur:innen arbeiten oft “pseudowissenschaftlich” und mit einseitigen oder erfundenen Quellen und ohne oder mit falschem historischem Kontext. Das Ziel: Wenn sich der Blick auf die deutsche Vergangenheit ändert, wird das die neurechte Ideologie „enttabuisieren und anschlussfähig machen”. So heißt es beim Forschungsprojekt “Geschichte statt Mythen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)”, das uns heute durch den Newsletter begleiten wird. Das Projekt setzt sich seit vergangenem August “für klare Fakten statt verdrehter Erzählungen ein“. Sie wollen Geschichtsrevisionismus aufdecken, Mythen entlarven und kritische Debatten anstoßen.

Der Historiker und Rechtsextremismusexperte Volker Weiß beschreibt diesen Vorgang als planvolle “Resignifikation”. Das bedeutet, dass rechte Akteure Begriffe und Epochen so umschreiben, dass negative NS-Konnotationen auf politische Gegner übertragen werden, während sie selbst mittels Dog-Whistles (“Alice für Deutschland” in Anspielung auf den SA-Slogan “Alles für Deutschland”) kokett den Kontakt zur NS-Tradition halten.

So werde Hitler kurzerhand zum “Linken” erklärt (wie von Alice Weidel im Propaganda-Gespräch mit Elon Musk getan), um die Last der Geschichte abzuwerfen und zugleich die heutige Linke zu dämonisieren. Diese Doppelstrategie - Gegner “hitlerisieren”, eigene Geschichte säubern - sorgt laut Weiß dafür, dass völkische Positionen als vermeintlich harmlose “konservative” Alternativen andocken können und sich Schritt für Schritt in die gesellschaftliche Mitte vorarbeiten.

Warum die Zahlenlüge?

Das zeigt auch das Eingangszitat von Kaufner. Er schreibt dort von zwei Millionen Deutschen, die angeblich von den Alliierten nach Kriegsende ermordet wurden. Diese Zahl findet sich auch in einem Entschließungsantrag (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), den die Brandenburger AfD kürzlich in den Landtag eingebracht hat.

“Geschichte statt Mythen” hat diesem Thema einen eigenen Beitrag gewidmet: “Mythos Flucht und Vertreibung (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)”. Dort steht, dass es immer darum geht, deutsches Leid im Zweiten Weltkrieg durch beispielsweise das Ausblenden des historischen Kontexts oder manipulierter Opferzahlen zu vergrößern. Einher gehen solche geschichtsrevisionistische Erzählungen mit Begriffen wie “Genozid”, “Todesmarsch” oder “Konzentrationslager” - Opfer sind immer nur Deutsche.

Nicht weit davon entfernt ist Kaufner, wenn er von der “größten ethnischen Säuberung Europas” schreibt und damit die Vertreibung Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg meint, wenn er von “Flächenbombardements”, die gegen die deutsche Zivilbevölkerung gerichtet waren, schreibt und von Hunderttausenden, die “im Feuersturm” der Alliierten starben.

Neben diesen typischen Begriffen ist auch die Zahl, die Kaufner nennt, geschichtsrevisionistisch “erprobt”. Laut “Geschichte statt Mythen” ist in neurechten Kreisen immer wieder von über zwei Millionen Deutschen die Rede, die zum Kriegsende oder danach gestorben seien. Auch Stephan Brander hatte sie schon bemüht, Björn Höcke sprach sogar von 2,5 Millionen deutschen Opfern. Die Zahlen sind falsch. Belegt sind bis zu 600.000 zivile Todesfälle - “100.000 davon nach dem Ende der Kampfhandlungen durch Typhus, Mangel, Erschöpfung oder Gewalteinwirkung”.

Warum aber lügen Neurechte über die Opferzahlen? Weil sie damit eine Umkehr der Täter-Opfer-Perspektive verfolgen. Es geht darum, der deutschen Selbstwahrnehmung eine Opferrolle zu bieten und die Täter:innenschaft zu ignorieren.

Es ist also eine entlastende Erzählung, die die AfD immer wieder bemüht und die davon handelt, dass die Deutschen historisch nicht die einzigen Täter:innen waren - sondern nur eines von vielen Täter:innenvölkern:

“Durch die bewusste Entkontextualisierung historischer Ereignisse, die selektive Fokussierung auf deutsches Leid und Zahlenmanipulation wird gezielt ein deutsches Opfernarrativ konstruiert.”

Damit soll eine Gleichsetzung deutscher und alliierter Verbrechen suggeriert werden, um die Verantwortung für das Leid - die nationalsozialistische Aggression - zu relativieren und durch eine generalisierte Darstellung von Krieg und menschlichem Elend zu ersetzen. Es ist deshalb natürlich auch kein Zufall, dass der Beitrag Kaufners am 8. Mai veröffentlicht. Kaufner will damit die traditionelle Deutung als “Tag der Befreiung” als Propaganda brandmarken und das kollektive Gedenken infrage stellen.

Oder genauer: Er will es umlenken. Er schreibt: “Wer um die Verbrechen an den eigenen Eltern und Großeltern weiß und dennoch um den 8. Mai in Feierstimmung verfällt, der hat seine Würde längst verloren.”

Begriffe verwischen, Geschichte umdeuten

Kaufners Erzählung ist nicht nur inhaltlich problematisch - sie arbeitet auch mit sprachlichen Verschiebungen, die systematisch Verwirrung stiften. Deutlich wird das sogar beim Begriff “Revisionismus” selbst. So, wie ihn neurechte Akteur:innen verwenden, soll er über eine ideologisch motivierte Umdeutung der Geschichte hinwegtäuschen. Dabei lehnen sie sich bewusst an den wissenschaftlichen Begriff der Revision an - mit Kalkül.

In der Geschichtswissenschaft ist es üblich, bestehende Deutungen zu revidieren, wenn neue Quellen oder Forschungsergebnisse vorliegen. Solche Revisionen basieren auf nachvollziehbarer Methodik und streben ein besseres historisches Verständnis an. Ganz anders der politische Revisionismus der Neuen Rechten: Er zielt nicht auf Erkenntnisgewinn, sondern auf Relativierung - etwa der NS-Verbrechen - und auf die Rehabilitierung der eigenen Ideologie.

Indem rechtsextreme Akteur:innen sich selbst als “Revisionist:innen” bezeichnen, verleihen sie sich den Anschein wissenschaftlicher Seriosität. Genau dieses rhetorische Spiel treibt AfD-Politiker Dominik Kaufner in seinem Sezessions-Beitrag. Dort fragt er rhetorisch: “Sollten wir den Begriff des Revisionismus überhaupt scheuen? Ist nicht die Revision, das Noch-einmal-ansehen die Grundlage jedes geschichtswissenschaftlichen Verständnisses?”

Kaufner setzt gezielt die wissenschaftliche Revision mit dem politischen Revisionismus gleich - und versucht so, den Unterschied zu verwischen. Es ist (wieder einmal) der neurechte Kampf um Begriffe, den er ausruft. Dass Kaufner das nicht aus Versehen passiert, sondern absichtlich, legt seine Biografie nahe: Er ist promovierter Historiker.

Vom Schuldkult zur Remigration

Seit Jahren spielt innerhalb der AfD Geschichtsevisionismus eine wichtige Rolle. Schon im Gutachten des Verfassungsschutzes (VS), auf dessen Basis er im Jahr 2021 die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft (und das Netzpolitik veröffentlicht) (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) hat, wird die AfD insgesamt als Partei “mit revisionistischem Grundton” beschrieben, die “in weiten Teilen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad einfordert”. In dem Gutachten hat der VS Aussagen von AfD-Akteur:innen “zur Feststellung tatsächlicher Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung” gesammelt.

Diese sind inhaltlich in vier Bereiche unterteilt, der zweite heißt “Diffamierung der demokratischen Nachkriegsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland/Revisionismus”.

Dort schreibt der VS, dass die pauschale Kritik an der Aufarbeitung des Nationalsozialismus, wie sie die AfD immer wieder tätigt, “als Verächtlichmachung der demokratischen Nachkriegsentwicklung verstanden werden kann”.

Ein Kampfbergriff, der dafür zentral ist und dessen Wirkung wir hier zum Schluss noch ausführlicher betrachten wollen, ist “Schuldkult (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)”. Seine Verwendung verfolgt vier Ziele:

Verächtlichmachung des Erinnerungskonsenses

Indem jegliche Auseinandersetzung mit historischen Schuldfragen als “Schuldkult” verunglimpft wird, werden Opfergedenken und historischer Konsens nicht als tragfähige Grundlage des demokratischen Gemeinwesens, sondern als einseitige Indoktrination dargestellt. Die Erinnerungskultur wird so zur “fremdbestimmten Umerziehung” verfälscht.Delegitimierung des Grundgesetzes als Lehre aus dem Totalitarismus

Das Grundgesetz ist explizit als “Gegenentwurf zum Totalitarismus des nationalsozialistischen Regimes” konzipiert und in vielen Details darauf ausgerichtet, die Wiederkehr solchen Unrechts zu verhindern. Wer aber die Aufarbeitung - und damit das Lernen aus der NS-Vergangenheit - als nutzlosen “Schuldkult” abtut, stellt den verfassungsrechtlichen Auftrag in Frage, aus der Geschichte Lehren zu ziehen.Untergrabung demokratischer Selbstbestimmung

Die Annahme, Geschichtsaufarbeitung sei nichts weiter als ein obrigkeitsstaatlicher Zwang zur Selbstbeschuldigung, unterstellt allen mangelnde Fähigkeit zur eigenständigen Urteilsbildung. So wird nicht nur die Aufarbeitung diskreditiert, sondern zugleich das Vertrauen in die demokratischen Institutionen - Medien, Bildungs- und Kulturpolitik -zerstört.Scharnier zur “Remigration”

In der neurechten Weltdeutung ist der “Schuldkult” die “Blockade (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)”, die eine millionenfache “Remigration” verhindert. Die “Logik” dahinter: Die Deutschen sind wegen ihrer angeblichen Fixierung auf ihre historische Schuld nicht in der Lage, selbstbestimmt ihre Zukunft zu gestalten. Hier beruft sich “Geschichte statt Mythen” auf Martin Sellner, der in seinem Buch “Regime Change von Rechts” eine Überrepräsentation des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen in der Erinnerungskultur Deutschlands beklagt. Und eben diese verhindert demnach einen positiven Bezug zur eigenen Nation, was die eigene nationale Zugehörigkeit diskreditiert; das deutsche Volk würde Sellner zufolge unter einem “Ethnomasochismus” leiden. Das heißt: Den deutschen Minderwertigkeitskomplex durch die eigene historische “Schuld” nutzen globale Eliten aus, um den “Großen Austausch” voranzutreiben und damit die weiße Bevölkerung durch Migrant:innen zu ersetzen. Deshalb muss der Schuldkult überwunden und das deutsche Volk befreit werden, damit es sich endlich gegen den Austausch wehrt und die als “Remigration” beschönigte AfD-geforderte Massenausweisung gutheißt.

Zusammengefasst: Der Kampfbegriff “Schuldkult” degradiert also die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit zu einem angeblichen Mittel staatlicher Manipulation. Das demokratische Fundament der Bundesrepublik - ihre Verfassung, ihre Parlamente und ihre Zivilgesellschaft - werden zudem als illegitim gebrandmarkt - und noch eine Brücke zur verschwörungsideologischen Erzählung des Great Reset und der neurechten “Lösung” geschlagen, der “Remigration”. Dazu schreibt “Geschichte statt Mythen”:

“Die angestrebte, nationale Wiederauferstehung wird in der Logik der AfD erst möglich, wenn der angebliche ‘Schuldkult’ überwunden ist. Erst wenn die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus aus der kollektiven Erinnerung verdrängt ist, können Politiken, die bisher tabuisiert waren, wieder als reale Möglichkeiten dargestellt werden.”

PS: Dass sich die AfD in ihrem Geschichtsrevisionismus immer weiter radikalisiert, zeigt eine Personalie, auf die Jens-Christian Wagner auf Bluesky aufmerksam gemacht (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) hat. Wagner ist ist Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und auch am Projekt “Geschichte statt Mythen” beteiligt. Er schreibt, dass die AfD gerade erst Matthias Helferich, das selbsternannte “freundliches Gesicht des Nationalsozialismus (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)”, in den Kulturausschuss gewählt habe - dabei sei Helferich in der letzten Legislaturperiode noch wegen seiner Positionen nicht Mitglied der AfD-Fraktion gewesen. Das Problem: Künftig ist Helferich im Ausschuss auch mit Gedenkstättenarbeit betraut. “Seine Wahl in den Kulturausschuss zeigt die geschichtspolitische Radikalisierung der #AfD-Fraktion: In der vergangenen Legislatur distanzierte sie sich noch von dem NS-Anhänger, nun wählt sie ihn in einen derart sensiblen Ausschuss: Ein Frontalangriff auf die Erinnerungskultur”, fasst Wagner zusammen.

→ Dir hat unser heutiger Newsletter gefallen und / oder du hast was dazugelernt? Dann unterstütze uns gern und werde Mitglied (das geht ab 1,50 Euro / Ausgabe). Damit hilfst du uns und sicherst die Zukunft von Wie Rechte reden - vielen Dank 🫶

Um hinter die Paywall zu gelangen, musst du Mitglied werden - ab 1,50 Euro / Ausgabe.

Zur Mitgliedschaft (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Déjà membre ? Connexion (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)