💌

Auf einer Skala von eins bis zehn, wie dringend könntest Du gerade gute Nachrichten vertragen?

Vielen Dank an alle Partnerorganisationen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) und an alle Steady-Mitglieder, die unsere Arbeit ermöglichen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Neu dabei? Hier geht’s zur kostenlosen Newsletter-Anmeldung (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre).

#91 #Forschung #Lösungen

Wissen macht (ye)ah!

In zunehmend faktenfreien Zeiten servieren wir Dir ein Buffet mit aktuellen Studien, die Du kennen solltest – alle mit einem hoffnungsvollen Blick aufs Klima. ~ 9 Minuten Lesezeit

Kennst Du den kleinen Fuchs? Er ist braun-orange, ziemlich niedlich – und kann fliegen.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Du ihn schon mal gesehen hast (er ist in Deutschland weit verbreitet), aber seinen Namen nicht kennst. Der kleine Fuchs ist ein Schmetterling. Laut den Ergebnissen einer neuen Studie von Berliner Forscher*innen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) konnten ihn nur 22 Prozent der Befragten richtig benennen, unter Jugendlichen waren es sogar nur drei Prozent.

Die Forscher*innen untersuchten unterschiedliche Altersgruppen, ihre Einstellungen zur Natur, wie gut sie Arten bestimmen konnten – und wie sich all das auf ihre Bereitschaft auswirkt, die Natur zu schützen.

Ein kleiner Fuchs (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre). 📸: Didier Descouens ©, CC BY-SA 4.0 (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Sie stellten fest, dass jüngere Befragte weniger Arten bestimmen konnten – ein Phänomen, das die Forscher*innen „Generationenamnesie“ nennen. Auch die Naturverbundenheit ist bei den Jüngeren weniger ausgeprägt. Dadurch sinkt laut Studie auch die Bereitschaft, sich für den Erhalt der Natur einzusetzen.

Das sind erstmal keine guten Nachrichten, heißt im Umkehrschluss aber auch: Artenkenntnis und Naturverbundenheit zu fördern, kann eine aussichtsreiche Lösung gegen die planetaren Krisen sein.

Ideen dafür liefern die Forscher*innen gleich mit: Menschen könnten ermutigt werden, öfter Grünflächen zu besuchen und dabei stärker in den Austausch mit der Natur zu treten. Außerdem sollten Naturkenntnisse gefördert werden (zum Beispiel indem Ältere ihr Wissen an Jüngere weitergeben).

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)Ähnliches hört man aus Australien. Forscher*innen dort befragten Schüler*innen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), die an einem Citizen-Science-Projekt teilnahmen, um neue Insektenarten zu entdecken. Die Jugendlichen gaben nicht nur an, sich umweltfreundlicher zu verhalten, sondern auch, dass sie andere zum Schutz der Natur ermutigen wollen.

Ist die Klimakrise männlich?

Die nächste Studie (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) klingt so wunderbar progressiv, als hätte man sie extra verfasst, um Republikaner aus der Fassung zu bringen. Sie analysiert anhand einer groß angelegten Befragung die Wechselwirkung zwischen Herkunft, Gender, sexueller Orientierung und Klimabewusstsein.

Ein Ergebnis, das Dich vielleicht nicht sonderlich überrascht: Männlich konnotierte Eigenschaften wie Stärke oder Risikobereitschaft gehen einher mit erhöhter Sorglosigkeit, was Klimafolgen betrifft.

Interessant ist dabei, dass die Klimaberichterstattung laut Studie von Narrativen dominiert wird, die auf diesen und weiteren männlich konnotierten Eigenschaften basieren. Zum Beispiel, dass Technologie uns schon irgendwie retten wird. Oder dass es bei Klimaschutz um einen Kampf zwischen parteipolitischen Interessen geht, an dessen Ende ein Sieger steht.

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)Solche Narrative führen nicht nur zu einem verzerrten medialen Bild auf Lösungen, sondern auch zu einer geringeren emotionalen Auseinandersetzung mit der Klimakrise. Fürsorge, Solidarität, Kooperation – all das bleibt auf der Strecke.

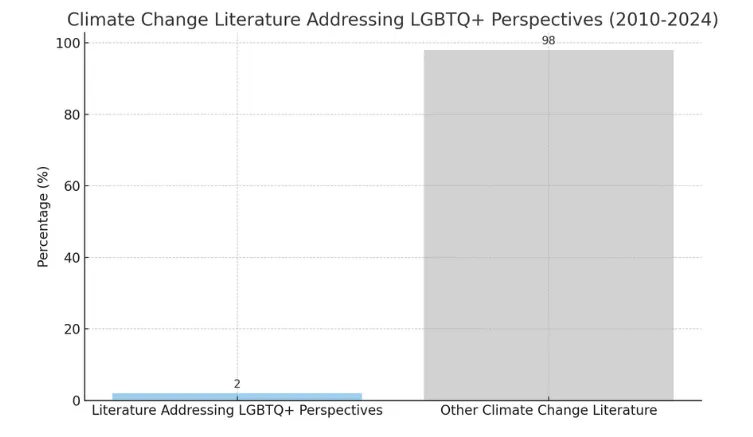

Ebenfalls zu kurz kommen Perspektiven von LGBTQ-Personen. Mit ihnen beschäftigen sich laut Studie nur zwei Prozent aller wissenschaftlichen Publikationen. Und das, obwohl sie als marginalisierte Gruppe durch Klimafolgen besonders gefährdet sind. Zum Beispiel, wenn ihnen der Zugang zu Notunterkünften, Lebensmitteln oder medizinischer Behandlung erschwert wird (wie es in den USA nach Hurrikane Katrina geschah).

Aus den USA kommen aber ausnahmsweise auch erfreuliche Nachrichten: Eine aktuelle Studie (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) legt nahe, dass vor allem ältere US-Amerikaner*innen immer klimabewusster werden. Allerdings nicht etwa durch Bildungsprogramme, sondern aufgrund von Klimafolgen. Die haben nämlich drei Viertel aller US-Amerikaner*innen über 50 in den letzten zwei Jahren durchlebt, vor allem extreme Hitze, giftige Luft durch Waldbrände und schwere Stürme.

Im krassen Gegensatz dazu steht, dass nur acht Prozent von ihnen mit einer Gesundheitsexpert*in über diese Gefahren gesprochen haben. Immerhin: Die meisten haben im Anschluss an ein solches Gespräch Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Die Lösung des Plastikproblems

Vielleicht hast Du schon mitbekommen, dass die UN-Staaten seit rund drei Jahren ein globales Anti-Plastikabkommen verhandeln. Ein Erfolg wäre dringend nötig. Jedes Jahr werden rund 400 Millionen Tonnen Plastik produziert, von dem ein großer Teil nicht recycelt werden kann und unsere Körper und Ökosysteme vergiftet und vermüllt.

Eine Science-Studie (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) liefert nun eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst: Ohne Interventionen wird sich die Menge an Plastikmüll bis 2050 verdoppeln. Da Plastik hauptsächlich aus Kohle, Öl und Erdgas besteht, würden die damit verbundenen Emissionen gleichzeitig um 37 Prozent steigen.

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)Und jetzt die gute: Um das zu verhindern, bräuchte es lediglich vier von acht Maßnahmen, über die im Zuge des Anti-Plastikabkommens verhandelt wird.

Eine 40-prozentige Recyclingquote für Plastikmüll,

eine Deckelung der Herstellung neuen Plastiks auf dem Niveau von 2020,

eine hohe Verpackungssteuer und

50 Milliarden US-Dollar Investitionen in Müllmanagement.

Klingt machbar, oder?

Wie Medien uns glücklicher machen

Diese Frage stellen wir uns immer wieder: Wie reden wir angemessen über die Klimakrise? Wie sprechen wir über die Herausforderungen, die vor uns liegen, wenn wir möglichst viele Menschen für Klimaschutz an Bord holen wollen?

Dazu hat die kanadische Forscherin Jade Radke zusammen mit Kolleg*innen gleich zwei Studien veröffentlicht. Sie untermauern eine Erkenntnis, die auch wir immer wieder beobachten: dass Klimakommunikation viel zu oft bedeutet, düstere Botschaften zu verkünden – und dass genau das kontraproduktiv sein kann.

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)Radke und ihr Team untersuchten (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), was passiert, wenn man stattdessen hervorhebt, inwiefern Klimaschutz glücklich machen kann. Sie nannten das den „Happy Climate Frame“. Damit ist gemeint, Klimaschutz nicht als Verzicht darzustellen, sondern zum Beispiel hervorzuheben, dass Fahrrad statt Auto zu fahren nicht nur die Emissionen senkt, sondern auch die Zufriedenheit fördert sowie Stress und Depressionen vorbeugt.

Die Forscher*innen fanden heraus, dass diese Art zu kommunizieren besonders motiviert. Im Vergleich mit anderen Frames (auf Deutsch in etwa „Deutungsrahmen“) führt der „Happy Climate Frame“ zur höchsten Bereitschaft, individuelle und kollektive Maßnahmen zu ergreifen – besonders bei Menschen, die ein eher niedriges Klimabewusstsein haben.

In der zweiten Studie (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) verglichen sie zwei andere Frames miteinander: den „Do more good“-Frame (etwa: mehr Pflanzen essen) mit dem „Do less bad“-Frame (weniger Fleisch essen). Du ahnst es bestimmt schon: Wenn gewünschtes Verhalten gefördert wird („Do more good“), sind Menschen eher bereit, zu handeln, als wenn sie etwas unterlassen sollen. Aber nicht nur das: Sie empfanden die Maßnahmen als einfacher und fühlten sich zudem glücklicher.

Mehr Moor mit Moos!

Bei Klimalösungen denken viele sofort an E-Autos, vegane Ernährung und Solaranlagen, vielleicht auch noch an Wälder. Komplett unterschätzt hingegen ist ein Ökosystem, das zugegeben weniger funkelt als Solarpanele. Es geht um Moore. Du hast bestimmt schon gehört, dass sie extrem gut darin sind, CO₂ zu binden. Rund ein Drittel des weltweit in Böden gespeicherten Kohlenstoffs gehen auf ihre Kappe (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Dabei machen Moore nur drei Prozent der Landoberfläche der Erde aus.

Moore performen so gut als Klimaschützer, weil sie dauerhaft nass sind und damit den Sauerstoff im Boden verdrängen. Abgestorbene Pflanzen werden im Wasser eingelagert, aber nicht vollständig zersetzt. Es bildet sich Torf, in dem der Kohlenstoff der Biomasse für Jahrtausende gebunden bleibt.

Eine neue Studie unterstreicht nun, wie effektiv Moore tatsächlich sind – und dass dabei bestimmte Verbündete eine wichtige Rolle spielen: Torfmoose. Sie machen Moore zu besonders effektiven CO₂-Senken.

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)Finnische Forscher*innen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) haben 18 renaturierte Moorgebiete unter die Lupe genommen, um zu messen, wie schnell Torfmoose dort wachsen. Ihre Ergebnisse zeigen: Zehn Jahre nach der Renaturierung bildeten sie bereits eine im Durchschnitt 15 Zentimeter dicke Schicht – und speicherten knapp 50 Tonnen CO₂ pro Hektar. Das ist mehr, als man bisher angenommen hat, und mehr, als in Mooren ohne Moospartner. Bei der Renaturierung von Mooren könnte es sich also mehr als lohnen, auf gute Bedingungen für Torfmoose zu achten.

Ein Pflaster für gestresste Pflanzen

Wenn Pflanzen gestresst sind, reagieren sie genauso wie die meisten Menschen. Sie fangen an zu schwitzen. Ihr Angstschweiß ist Wasserstoffperoxid, H₂O₂. Pflanzenzellen kommunizieren damit untereinander und aktivieren ihre Abwehrkräfte, um auf Trockenheit, Parasiten und andere Bedrohungen reagieren zu können. Die Frühwarnsysteme der Pflanzen sind oft so schnell, dass Menschen nicht hinterherkommen. Häufig werden Blätter erst gelb, bevor Landwirt*innen erkennen, dass ihren Pflanzen etwas fehlt.

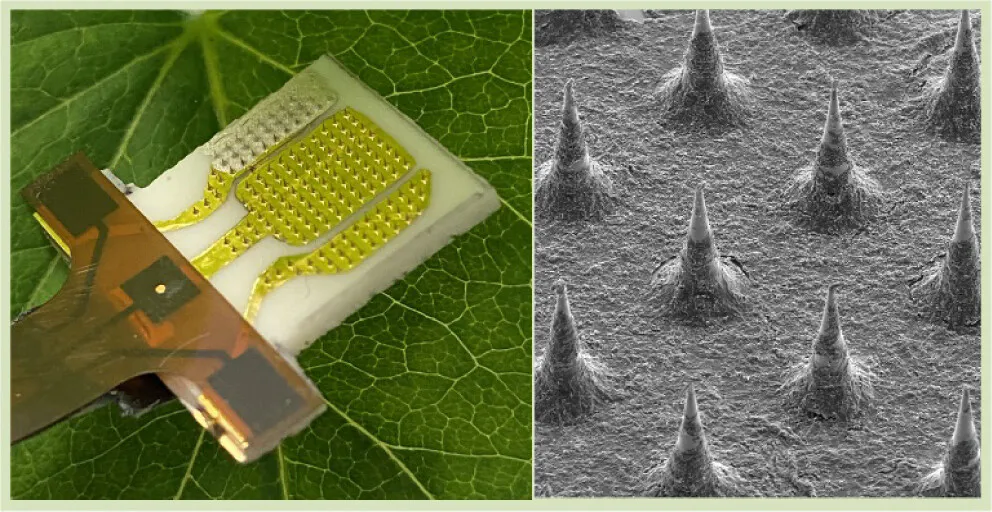

Damit das in Zukunft früher möglich ist, haben Forscher*innen aus den USA eine vielversprechende Lösung entwickelt (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre): Eine Art Pflaster aus Chitosan (einem biologisch abbaubaren, ungiftigen Stoff), das an die Pflanzen angeheftet wird und ihren H₂O₂-Ausstoß erkennt. Landwirt*innen können dann frühzeitig Maßnahmen einleiten, um die Pflanzen zu schützen.

Ähnlich genial klingen die Ergebnisse einer aktuellen Studie (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) der Northwestern University in Illinois. Forscher*innen versuchen dort seit Jahren, aus CO₂ und Meerwasser ein festes Material herzustellen, das als Rohstoff dienen könnte – und irgendwann vielleicht sogar Zement ersetzt. Das wäre dringend nötig, schließlich ist die Zementindustrie für ganze acht Prozent aller weltweiten Emissionen verantwortlich.

Vor kurzem ist es den Forscher*innen mithilfe von Elektroden endlich gelungen, eine helle, schlagsahneartige Masse herzustellen. Die ist zwar noch nicht wirklich verwertbar, aber immerhin einen Schritt näher dran an der Vision von ökologischem Zement. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das Ganze am Ende nicht als unrealisierbares Marketingmärchen herausstellt. Geldgeber der Studie ist nämlich ein Zementkonzern. BPs Wunderalgen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) lassen grüßen...

Darwins Angry Birds

Die letzte Studie für heute (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) spricht uns aus der Seele. Es geht um verkehrsgeplagte Vögel. Britische Forscher*innen untersuchten das Verhalten von Goldwaldsängern auf den Galápagos-Inseln (genau die Inseln, die Darwin zu seiner Evolutiontstheorie inspirierten).

Sie fanden heraus: Je mehr Verkehrslärm die Vögel abbekommen, desto boshafter war ihr Verhalten. Jetzt ist es also offiziell: Autos produzieren nicht nur Dreck und erhöhten Blutdruck, sondern auch aggressive Vögel.

Zu Corona-Zeiten konnte man hingegen das genaue Gegenteil von Angry Birds beobachten, wie eine „Science“-Studie (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) zeigte. Als während der restriktiven Maßnahmen der Stadtlärm abebbte, mussten Sperlinge plötzlich nicht mehr gegen ihn ansingen. Die Männchen tschilpten plötzlich sanfter (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), ihr Stimmumfang vergrößerte sich und sie trafen auch tiefere, für die Paarung erfolgversprechende Töne. Nur als kleine Inspiration für alle sportwagenfahrenden Alpha-Männchen da draußen …

Vielen Dank fürs Lesen! Und nochmal ein großes Dankeschön an alle, die uns bei unserer Geburtstagsaktion unterstützt haben. 💚

Wenn Du noch nicht Mitglied bist und unsere Arbeit supporten möchtest, einmal hier entlang bitte:

Unser Klimasong kommt dieses Mal vom legendären Album Doolittle der Pixies von 1989. In Monkey gone to heaven (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) geht es um diese gewissen Affen, die nicht besonders schlau mit ihrer Umwelt umgehen.

There was a guy

An under water guy who controlled the sea

Got killed by ten million pounds of sludge

From New York and New Jersey

This monkey's gone to Heaven

This monkey's gone to Heaven

This monkey's gone to Heaven

This monkey's gone to Heaven

Die nächste Ausgabe bekommst Du am 19. April.

Herzliche Grüße

Julien & Manuel

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)👨🏻🎨 Alle Illustrationen wie immer in Handarbeit von Manuel Kronenberg

📣 Folge uns auf Instagram (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), Bluesky (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) und Mastodon (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

📖 Zu unserem Buch „Unlearn CO₂ (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)“ (Ullstein)

💚 Herzlichen Dank für die Unterstützung an alle Treibhauspost-Partner:

SCIARA (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), Online-Simulationen für interaktive Klimazeitreisen

GLS Bank (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), sozial-ökologische Genossenschaftsbank

Bürgerwerke (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), Ökostromversorger

🤝 Mehr über unsere klima-engagierten Partnerorganisationen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

💌 Außerdem danken wir allen Mitgliedern, insbesondere Johannes W., Hans-Peter K., Gesa F., Beate W., Kirsten S., Karina M., Cornelia S., Daniel O., Matthias Z., Barbara B., Peter S., Claudia S., Raffael v. N., Maren H., Stephanie B., Frank S., Jannes K., Dirk W., Anke H., Katharina D., Veronika W., Jojo B., Maria M., Stefanie S., Anne K., Johannes S., Cornelia F., Carmen S., Alexander L., Nora B., Hans W., Rajive G., Jörn A., Bettina P., Eckart v. H., Malte K., Gabriele S., Yannic W., Michael K., Susanne B., Johanna T., Harry L., Maren W., Birgit J., Max H., Jennifer S., Astrid K., Günter R., Ingke P., Derek B., Judith G., Lukas L., Martin D., Svenja G., Ruth L., Jonas K., Benedikt S., Frank W., Chris B., Anna G., Jeremiah B., Jörg A., Brigitte K., Alex K., Valeska Z., Hans Christian M., Elke J., Lari H., Thomas K., Ulrich S., Sigurd M., Peter B., Malte N., Martin V., Macha B., Familie E., Petra F., Birgit S. & K. F., Beate H., Antje H., Konrad H., Volker H., Stefanie J., Oliver K., Joanna K., Klemens K., Alois K., Reto L., Annika N., Johannes P., Ralf R., Isabel S., Sabine S., Guido S., Annette T., Daniela T., Kurt W. und Anett W., die uns mit den höchsten Beträgen supporten!