From: Bierwurst To: Bildstörung

Am liebsten würde ich Sammlungen sammeln. Wahrscheinlich kann ich mich wirklich für nichts spontan so sehr begeistern wie für ein neue Jagd-und-Anhäufungsgelegenheit, über die ich zufällig stolpere und derer ich mich dann sofort für mich eher untypischem Eifer annehme. Wahrscheinlich kann man diesen Sammelwahn ziemlich einfach psychologisch untertiteln: Als Versuch, die manchmal wirklich ärgerlich komplexe Welt kleinstückchenweise komplettieren und in einen übersichtlichen Setzkasten verräumen zu können oder so, das könnte schon sein.

Tatsächlich könnte ich mir keine schönere Lebenssituation vorstellen, als eine so geräumige Wohnstatt, in der ich jedes Zimmer einer anderen Sammlunng widmen könnte. Das wäre ein ganz aderer Ansporn, meine vernachlässigte Tapirbriefmarkesammlung mit neuer Verve wieder aufzunehme. Am nähesten kam ich dieser Fantasie bei der Planung meines so genannten Fuchszimmers: Da ich meine Texte – so auch diesen – meistens eh in Shrimpshaltung im Bett hockend schreibe, bräuchte ich eigentlich nicht wirklich ein Arbeitszimmer, dachte ich mir mal, und es wäre doch viel besser, statt dessen ein Fuchszimmer zu haben. Halb war diese Idee inspiriert von einem für seine Jähzorn-Anfälle legendären Wutprofessor, bei dem ich seinerzeit in Tübingen studierte, und der mir einmal im Rahmen eines solchen Furors meinen Regenschirm kaputt trampelte, weil ein Kommilitone im Lektürekurs den russischen Linguisten Roman Jakobson nicht kannte und seinen Namen darum auf gut Glück fancy amerikanisch aussprach. Das reichte für den Wutprofessor, um wild herumzustampfen, nämlich auf meinem Schirm, der direkt vor seinen Füßen lag.

Jedenfalls hatte dieser Wutprofessor, so hielt sich das hartnäckige Gerücht, zuhause ein Waldzimmer. Tapeziert mit Baumtapete und ausgestattet mit grünem Mobiliar sollte dieser Raum angeblich sein, und ich stellte mir vor, wie der Dauerrasende darin nach einem weiteren blöden Unitag auf einem moosgrünen Samtdiwan lag und sich von seinem aufreibenden Tobetagwerk erholte. Mein Fuchszimmer hätte einen ähnlichen Zweck, seine Wände würde ich mit zu Tapetegröße hochgezogenen Baumansichten des Spessartwaldes (meiner lieben Heimat) bekleben, und als beruhigende Elemente säßen außerdem etwa 13 ausgestopfte Füchse auf dem Mobiliar und in die Regalen. Über ausgestopfte Tiere wird ein andermal noch zu reden sein, darum hier die Kurzfassung: Ich sammelte mir sieben Füchse zusammen und fand sie, gruppiert zum starr glotzenden Rudel, dann doch eher gruselig als erbaulich, und das war die einzige Sammlung, die ich tatsächlich wieder auflöste.

Mein neuestes Sammelgebiet ist von einer der schönsten Konferenzen inspiriert, die ich jemals besuchte: Der Boring Conference, bei der ich 2018 war. 400 Menschen saßen an einem wirklich schönen Sonnenscheintag sehr ernsthaft mitten in London in Conway Hall, einem traditionellen Vortragshaus, um bei der Boring Conference elf Vorträge über ausdrücklich uninteressante Themen zu hören. Die Konferenz feiert "das Gewöhnliche, das Offensichtliche und gerade deshalb meistens Übersehene", heißt es in ihrer Ankündigung, und so hörte ich einen tollen Tag lang Vorträge über logische Ungereimtheiten in einem bestimmten Abba-Song, die Evolution der gehäkelten Reifrock-Püppchen, die man in den Fünfzigerjahren so gern als diskrete Klorollen-Verhüller verwendete und feuchte Wandflecken – der Vortragende quetschte sogar noch ein paar Querverweise auf die Philosophen Roland Barthes und Gilles Deleuze in sein überraschendendes Referat, er liebt Wasserflecken so sehr, dass er sich aus aller Welt Fotos von durchsuppten Wänden zuschicken lässt.

Der Erfinder der Boring Conference, James Ward, kann stundenlang über Büroklammern referieren und sammelt Schnellhefter. Als ich neulich versuchte, mein Bücherregal etwas auszudünnen, fiel mir sein schönes Buch "Adventures in Stationary (Opens in a new window)" wieder in die Hände, worin er über den Inhalt seines Federmäppchens schreibt. Ich las mich ein bisschen fest und beschloss, eine neue Sammlung zu starten – und möglichst viele unterschiedliche Muster marmorierter Composition Books anzuhäufen.

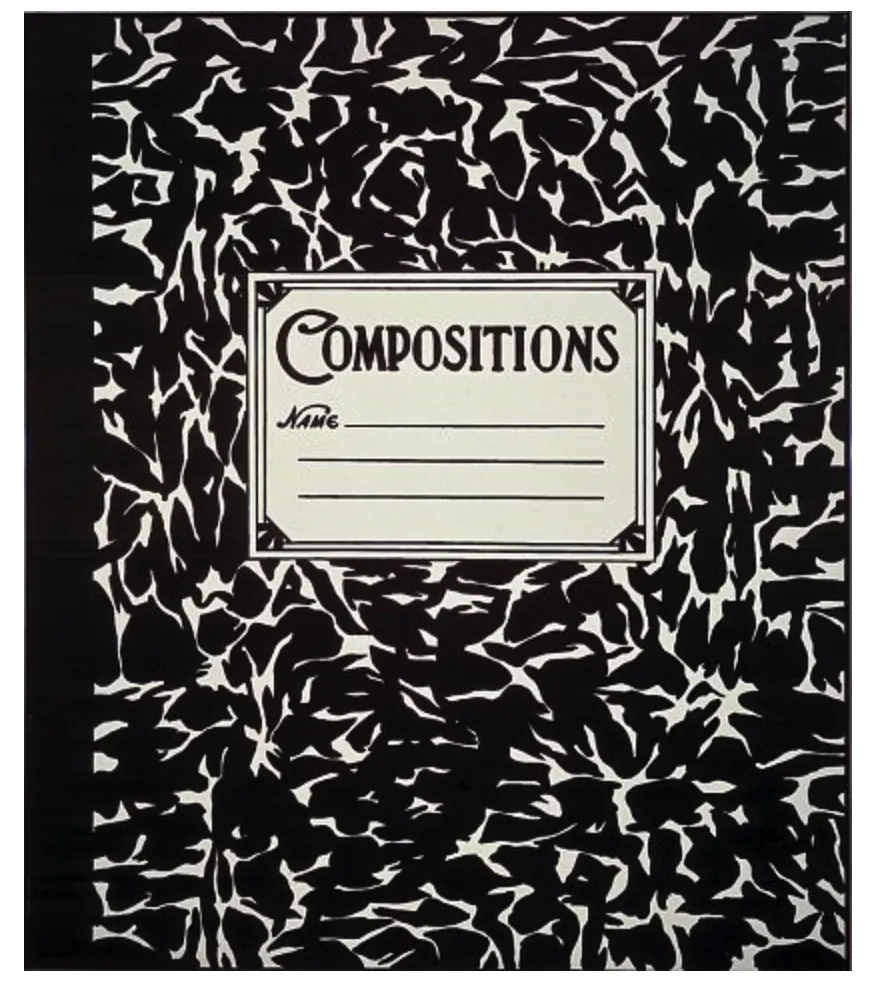

Man kennt diese einfachen Notizhefte als ikonisches Requisit US-amerikanischer Popkultur, aus College-TV-Serien und – wenn man die unpraktische Angewohnheit hat, sich bevorzugt minderrelevante Dinge zu merken – aus der 1990-1992 COLLECTOR’S EDITION BOX von Pearl Jam, weil Eddie Vedder seine Lyrics-Entwürfe bevorzugt in genau solche Hefte kritzelte.

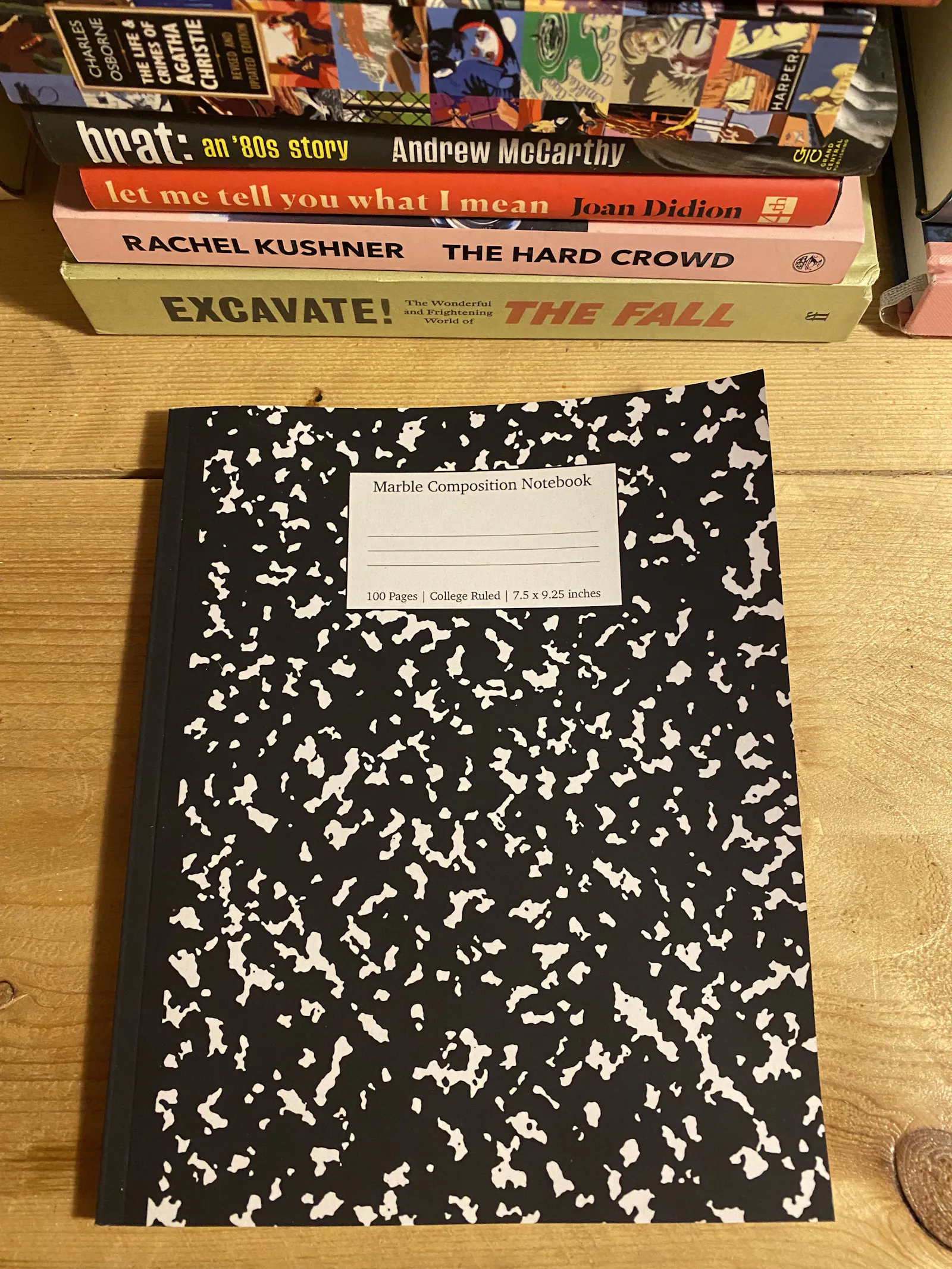

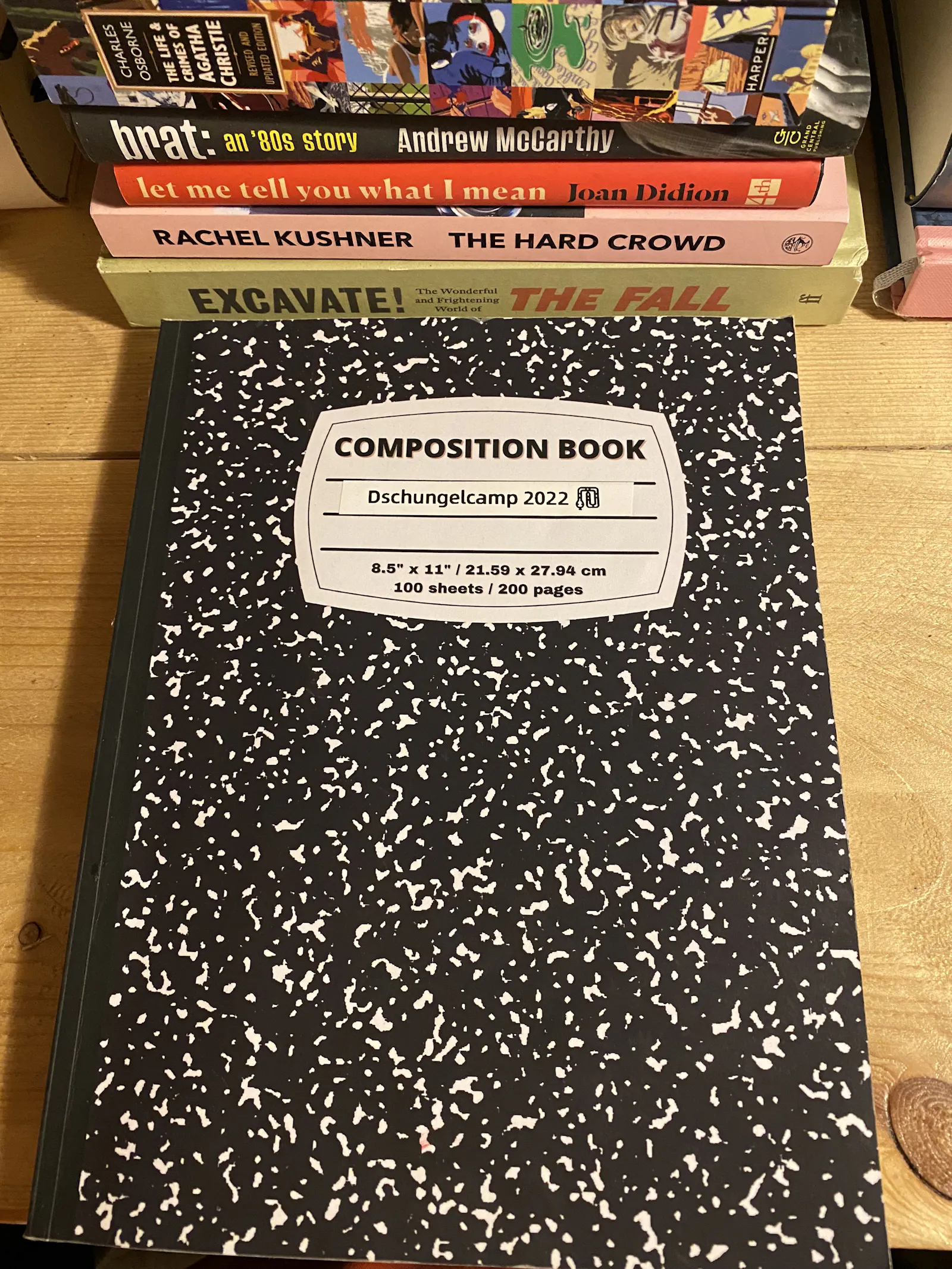

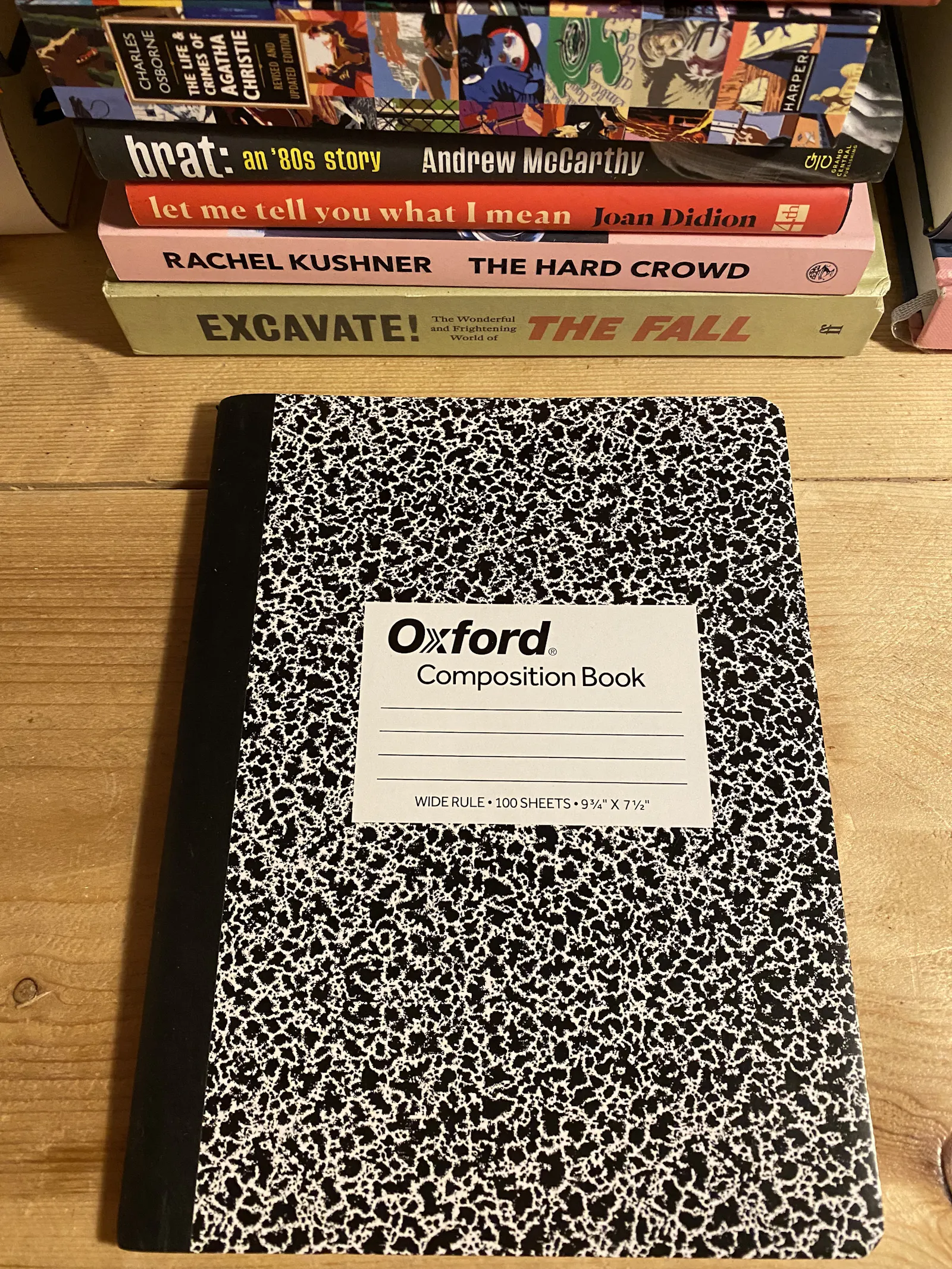

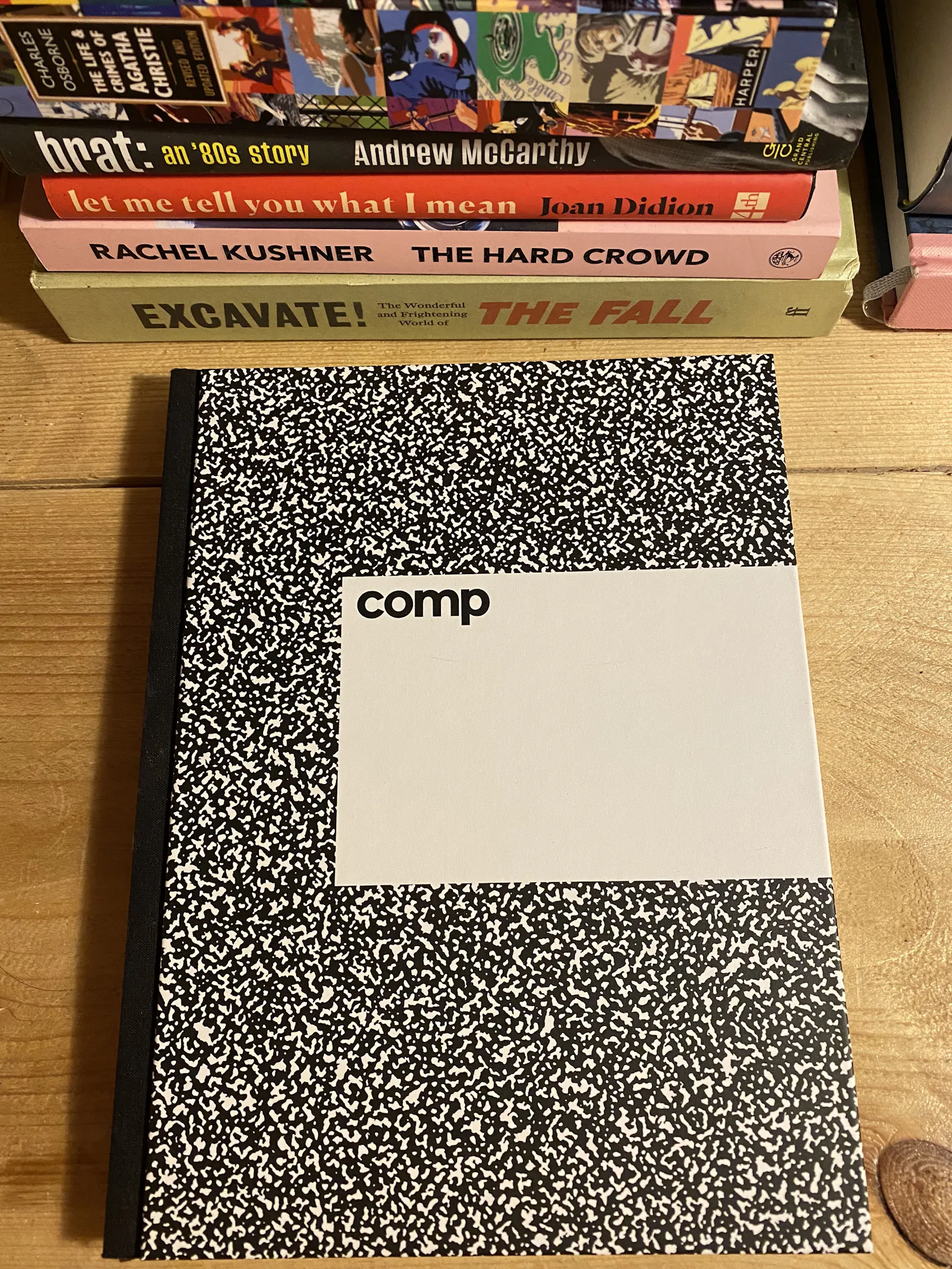

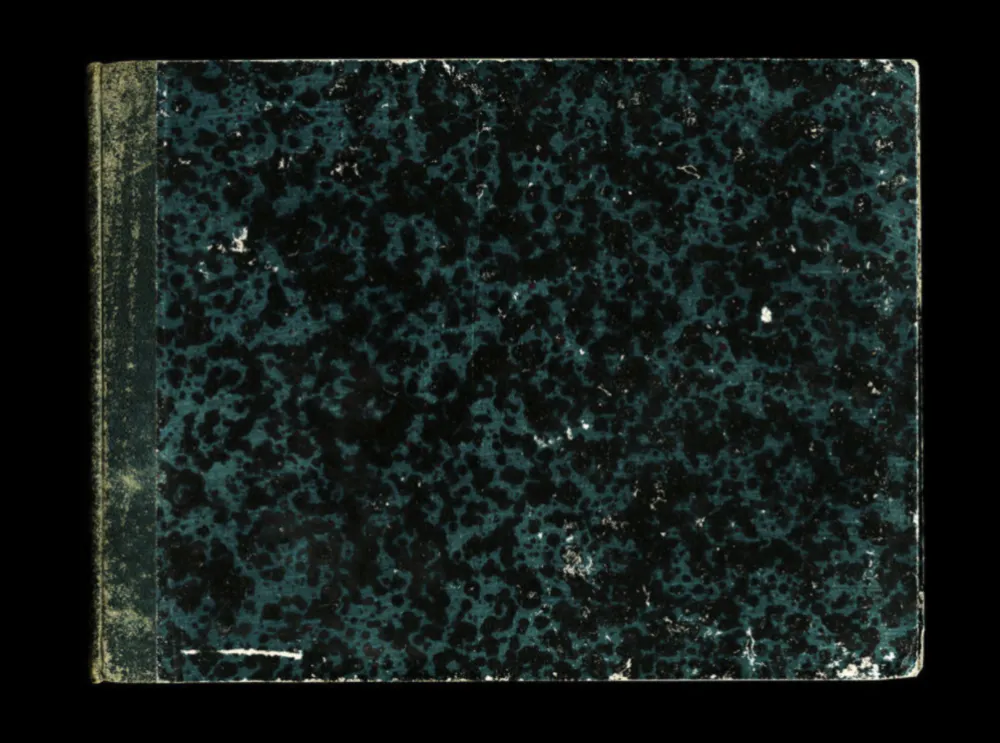

Beim Ramschen durch meine umfangreichen Notizbuchvorräte fand ich direkt zwei Exemplare, ein paar weitere shoppte ich online bei amerikanischen Stationaryshops. Und war sofort fasziniert von der unterschiedlichen Marmorierung der Pappcover, die von grober, fast rorschachtest-hafter Kleckserei bis zu feinem Gekrissel rangiert. Zur Verdeutlichung hier ein kleiner Ausschnitt aus meiner Sammlung in aufsteigender Verfeinerungsreihe ( im Hintergrund als Literaturinspo die Bücher, in denen ich gerade (wieder) herumlese #Servicerützel).

Erinnert das erste Cover (zumindest bei herzhaft fränkischer Sozialisation) sogleich an die dramatische Schwarzweiß-Aufnahme eines Bierwurst-Anschnitts, denke ich beim letzten Cover sogleich an das traurige Geriesel unseres alten Fernsehers, wenn ich als Jugendliche mal wieder versuchte, Hr3 empfangen zu können, um "Schmidteinander" zu sehen. Zu trivial? Momentchen. Roy Lichtenstein widmete sich diesem Faszinosum in seinen "Composition"-Gemälden.

Das Schönste an der Beschäftigung mit schnöden Dingen ist ja immer: Wenn man sich nur ausreichend mit ihnen beschäftigt, sind sie plötzlich hoch interessant. Angeblich gilt das ja auch für fade Menschen, aber diese These scheint mir gewagt. So las ich also, das das schwarz-weiße Marmormuster seinen optischen Ursprung im 12. Jahrhundert hat, als japanische Künstler die Kunst des Papermarmorierens erfanden, indem sie mit Wasserfarben, die auf der Wasseroberfläche trieben, mithilfe eines Kamms allerhand verquirlte Muster erzeugten – Suminagashi nennt man diese Technik. Um 1830s industrialisierten Papiermacher in Frankreich und Deutschland diese aufwändige Handarbeit, und das Marmormuster wurde zum beliebten Einbanddekor.

In einem Artikel (Opens in a new window) wurde dieses verschnödisierte Verfahren "pseudo marbling" genannt, und schon dafür hat sich die ganze Recherche bereits gelohnt, denn wenn mich beim Smalltalk mal wieder jemand fragt, welches Gestein ich denn wäre, wenn ich ein Gestein wäre, sage ich in Zukunft nicht mehr "Granit" (wegen des großartigen Liedes "Mädchen aus Beton (Opens in a new window)" der unvergessenen Band Karpatenhund, in dem es heißt: "Wenn du meine Haut berührst, ist sie kalt und rauh/Wenn du an mich denkst und die Augen schließt, wird alles grau/Denn mein Herz ist kein Organ, es ist ein Stück Granit/Ich bin dein Mädchen aus Beton, hart wie Bakelit/ Alles wird grau"), sondern "Pseudo-Marmor". Man darf es den Leuten auch nicht zu leicht machen.

Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, mich noch viel mehr in die wunderbare Welt der Marmorbücher hineinzusteigern. Womöglich erkennte ich, wenn ich erstmal 200 oder 300 verschiedene Cover habe, in ihrem Gekrösemuster ja auch ähnlich feine kulturelle Unterschiede wie im militärischen Tarnfleckmuster, das ja von Nation zu Nation unterschiedlich interpretiert wird – doch dazu an anderer Stelle mehr. Bis nächste Woche!