„Und zack: Treffer“

Bettina Klinkig hat Retinitis Pigmentosa. Bei der Erbkrankheit gehen die Netzhautzellen kaputt.

Irgendetwas stimmt nicht. Bettina Klinkig merkt es, und merkt es doch nicht.

„In 2013 war ich mit einer Freundin beim Pilze sammeln und habe gedacht, ich sehe nicht mehr richtig. Ich habe es auf die beginnende Altersweitsicht geschoben, dachte, ich brauche eine Gleitsichtbrille und muss mal wieder zum Augenarzt. Dann wollte ich mir fürs Schwimmen Kontaktlinsen machen lassen. Der Optiker hat auch eine Gesichtsfeld-Untersuchung gemacht. Dabei stellte er fest, dass weite Teile meines Gesichtsfelds fehlen. Ich habe erst dann, als ich mich darauf konzentriert habe, selbst gemerkt, dass auf dem linken Auge etwas schwarz war.“

Ein halbes Jahr dauert es, bis die Diagnose feststeht: Retinitis Pigmentosa – eine nicht heilbare, nicht aufhaltbare Erbkrankheit, bei der die Zellen der Netzhaut kaputt gehen. Erst diejenigen, die des Nachts zu sehen ermöglichen. Dann alle anderen. Wie stark die Erkrankung ausgeprägt ist, ob Erkrankte vollständig erblinden, hängt insbesondere davon ab, welches Gen defekt ist, das die Netzhautzellen schrittweise absterben lässt. Typisch ist, dass sich bei der Retinitis Pigmentosa die Sehschärfe verringert, Erkrankte nachtblind werden und das Gesichtsfeld in Teilen ausfällt.

„Das verbrauchte Vitamin D wird in der Netzhautzelle nicht abgebaut, so dass die Zelle irgendwann platzt und dabei Nachbarzellen beschädigt. Als erstes gehen die Stäbchen kaputt, die fürs Nachtsehen zuständig sind, und später die Zäpfchen. Anfangs wird man nachtblind, das habe ich schon als Kind erlebt, später geht die Makula kaputt, die Stelle des schärfsten Sehens. Es bleibt meistens nur ein geringer Sehrest übrig, man sieht wie durch eine Lochkarte.“

Wohl drei Millionen Menschen weltweit haben diese Erkrankung, in Deutschland sind es geschätzte 30. Bis 40.000. Zwei von ihnen sind Bettina Klinkig und der jüngerer ihrer zwei Söhne.

Foto: Stefan Gregor

„Lange wusste keiner, was es ist. Ich habe selbst nicht realisiert, dass ich solche Gesichtsfeldausfälle habe. Man hat nicht das Gefühl, dass man nichts sieht. Das ist typisch für diese Krankheit, dass man gar nicht merkt, dass große Teile des Sehens fehlen, weil das Gehirn nicht akzeptiert, dass es Bereiche auf der Netzhaut gibt, auf der keine Informationen ans Gehirn gelangen. Es versucht diese Informationen wieder einzuspielen durch das, was man davor gesehen hat, durch Erinnerungen. Das Gehirn versucht also permanent den Rest des Bilds zu ergänzen. Das geht sogar so weit, dass es Erkrankte gibt, die Halluzinationen sehen. Auch mir ist es schon passiert, dass ich nachts dachte: Da ist doch etwas. Da war aber nichts.

Und als dann die Diagnose feststand, wusste ich nicht, ob ich jetzt in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren oder überhaupt nicht blind werde. Wie schnell entwickelt sich das, entwickelt sich das überhaupt, wird das auch wieder besser, bleibt der Status Quo? Ich wusste gar nichts.“

Die Dimension dessen, was Retinitis Pigmentosa für sie und ihr Leben bedeutet, kann Bettina Klinkig anfangs nicht einmal ansatzweise erfassen.

Die Sandkirche in Aschaffenburg. Zeichnung Bettina Klinkig

„In der Augenklinik in Würzburg, an die ich überwiesen wurde, wurde mir dann gesagt, ich hätte massive Gesichtsfeldausfälle, man könne aber keine genaue Diagnose stellen, ich dürfe jedenfalls nicht mehr Autofahren. Das war mir aber schon gleich am Anfang klar gewesen. Es war alles so unklar. Nicht einmal in der Augenklinik wurde meine Erkrankung gleich als die x-chromosomale Retinitis Pigmentosa interpretiert, die ich habe. Anfangs ist erst einmal der Sehnerv getestet worden, ich wurde beim Neurologen durchgecheckt, es wurden MRTs gemacht, um andere Erkrankungen auszuschließen. Das hat sich alles gezogen. Ich habe in der Zwischenzeit selbst recherchiert und schon gedacht, das könnte RP sein. Meine Mutter hatte immer eine starke Lichtempfindlichkeit, ein klassisches Symptom bei Retinitis Pigmentosa. Das wurde aber von vielen, auch von Ärzten, abgetan.“

Erst ein Gentest bringt im Frühjahr 2014 die endgültige Diagnose. Man geht davon aus, dass die Retinitis Pigmentosa auf mehr als 80 verschiedenen Genen liegen kann und über verschiedene Wege vererbt werden kann. Die Genpanel-Methode, bei der mehrere Gene auf einmal untersucht werden, ist damals noch recht neu, nicht kassenfinanziert, und Bettina Klinkig hat Glück, dass die Diagnose so schnell kommt. Die Genanalytiker untersuchen ihr Blut nämlich zuerst auf x-chromosomale RP, bei der das defekte Gen auf einem x-Chromosom liegt; mit 15 Prozent ist sie nicht ganz so häufig wie die autosomal-dominante oder die autosomal-rezessive Erbvariante.

„Und zack: Treffer. Mir war dann sehr schnell bewusst, dass meine Söhne meiner Erkrankung geerbt haben könnten, je nachdem, ob ich mein gesundes oder mein defektes x-Chromosom an sie weitergegeben habe. Und was mir auch schnell klar war: Dass sie die Erkrankung dann nicht in meiner „milden“ Form haben, sondern in der ganzen Härte. Dass sie zwischen 20 und 30 blind sein werden.

In einem ganz frühen Embryonalstadion wird bei einer Frau ein x-Chromosom aktiv geschaltet, das andere inaktiv. Das passiert in jeder Zelle, aber mit einem x-beliebigen x-Chromosom. Es kann also das defekte, aber auch das gut funktionierende Gen sein. Im Verlauf der Zellteilung vermehren sich defekte Zellen genauso wie intakte. Man kann also 100 oder 0 Prozent Chromosomen mit dem defekten Gen haben. Bei der Retinitis Pigmentosa kommt es letztlich darauf an, welche Zellen im Augenapfel und auf der Retina betroffen sind. Je nachdem, wie viele es sind und wie nah sie beieinander liegen, machen sie viel oder wenig Zellen kaputt.“

Bettina Klinkig ist die erste in ihrer Familie, die die Erkrankung an Söhne weitergibt; ihre Mutter hatte nur Schwestern, ihr Bruder hat die Erkrankung nicht geerbt.

„Meine Mutter muss Glück gehabt haben, sie hatte keine Gesichtsausfälle. Alle anderen Frauen meiner Familie hatten offenbar ebenfalls Glück wie meine Mutter. Meine Schwester hat es nicht untersuchen lassen, sieht aber gut. Ich bin also die erste, bei der es ausgebrochen ist. Mein älterer Sohn ist nicht betroffen, mein jüngerer richtig heftig, er hat mit seinen zwölf Jahren schon jetzt größere Gesichtsfeldausfälle als ich.“

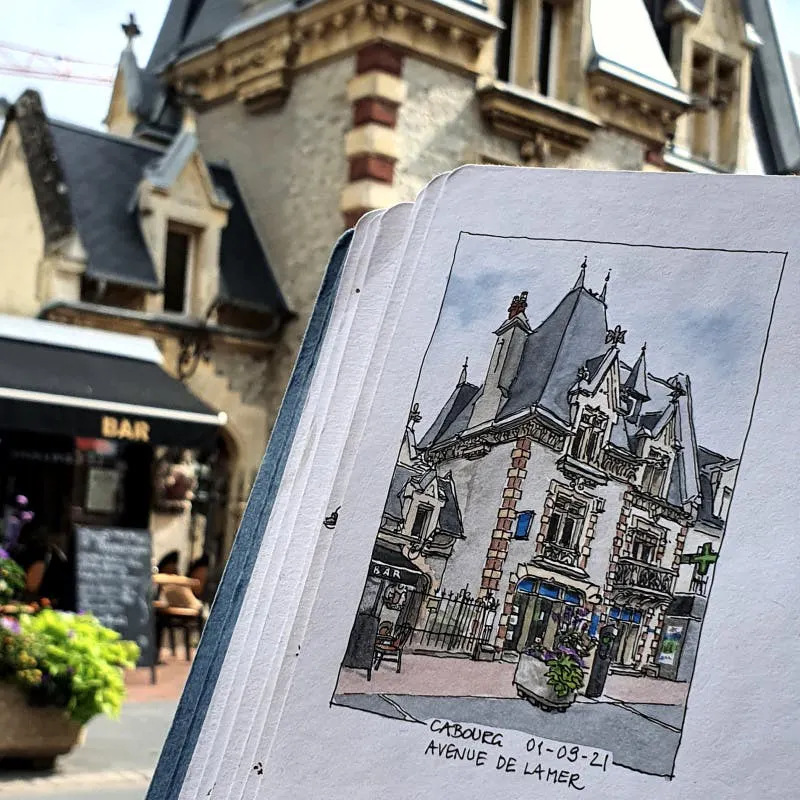

Zeitgleich zu ihrer Diagnose entdeckt Bettina Klinkig ihre Leidenschaft fürs Urban Sketching. Es wird therapeutisch - nicht nur, weil sie einfach Spaß daran hat, sondern auch, weil die Konzentration auf Details - so die Meinung der Ärzte - das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt.

Impressionen aus dem Frankreich-Urlaub 2021. Foto: Bettina Klinkig

„Im Jahr der Diagnose, 2013, hat mein jüngerer Sohn, der auch sehr zeichenbegabt ist, einen Zeichenkurs gemacht. Er war damals vier Jahre alt und ich saß immer dabei. In diesen Räumen gab es Bücher, unter anderem eines über Urban Sketching. Ich dachte mir, hm, das ist ja das, was Du immer schon gemacht hast, nämlich das zu zeichnen, was da ist. Mangels Zeit habe ich aber immer nur in den Urlauben gezeichnet. Das war noch nicht in der Intensität, in der ich das heute mache. Das kam erst mit meiner Erkrankung.

Anfangs habe ich einmal im Monat gezeichnet, dann jede Woche, dann jeden Tag. Was mir das an Lebensqualität bringt, Glück, an Leuten, die ich kennenlerne! Es ermöglicht mir, dass ich mein Leben einfach mehr auf der Überholspur leben kann.

Die Krankheit hat mir damit auch sehr viel Positives gebracht. Zum Beispiel, dass ich 2013 gedacht habe, dass ich jetzt zeichnen, zeichnen, zeichnen muss, weil ich ja nicht weiß, wie lange es noch geht. Wenn man über ein halbes Jahr lang nicht weiß, was es ist, dann besteht schon eine gewisse Notwendigkeit, das Sehen nochmal so richtig auszukosten.“

Mit ihrem erkrankten Sohn fährt sie nach Rom und London, Erinnerungen fürs Herz sammeln. Lange Zeit verschweigt sie ihre Erkrankung nicht. Sie macht sie aber auch nicht öffentlich.

„Ich wollte lange Zeit nicht, dass meine Krankheit zu bekannt wird, weil ich mit meinen Zeichnungen als Bettina Klinkig wahrgenommen werden möchte und nicht als die Zeichnerin, die noch was Tolles zustande bringt, obwohl sie eine solche Erkrankung hat. Sondern einfach nur als Zeichnerin, die toll zeichnen kann.

Mittlerweile denke ich mir aber auch, die Leute können schon wissen, dass mein Leben auch viele Anstrengungen beinhaltet. Für mich sind manche Dinge einfach nicht selbstverständlich. Ich kann zum Beispiel nicht bei einer Zeichen-Fahrradtour mitmachen, weil ich nicht mehr alleine Fahrrad fahren kann.

In Frankreich am Strand.

Ich darf mich auch nicht selbstbestimmt ins Auto setzen, ich brauche immer jemanden, der mich fährt. Das ist ziemlich blöd, weil ich immer auf jemanden angewiesen bin. Ich komme mir dann vor wie eine Bittstellerin.

Viele fragen jetzt, hören sich meine Geschichte an, ich erzähle, erkläre. Man sieht mir meine Erkrankung ja in den meisten Fällen nicht an. Viele sind überrascht, wenn sie mich im Dunkeln mit Blindenstock sehen.

Als ich damit angefangen habe, kamen von Leuten, die nicht Bescheid wussten, Schoten wie: Ach Bettina, versucht Du jetzt mal, wie es wäre, wenn man blind ist? Oder es kam Sprüche wie: Siehst Du jetzt GAR NICHTS mehr, dass Du den Blindenstock benutzt? Die Leute haben einen Schreck bekommen und dachten, ich wäre jetzt vollblind.

Man nimmt Erkrankte einfach nicht so wahr. Sie sind wie Zwitterwesen. Sie sind nicht vollblind, sind aber auch nicht richtig sehend. Viele, die ich kenne, vermeiden es zum Beispiel nachts rauszugehen, weil sie den Stock benutzten müssten.

Ich wünsche mir mehr Öffentlichkeit für diese Krankheit. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen klar ist, dass es eine große Bandbreite zwischen blind und sehend gibt. Ich wünsche mir, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass nicht jeder, der mit einem Langstock herumläuft, blind ist, sondern dass er für mich einfach ein Hilfsmittel ist.

Im Licht einer Straßenlaterne kann ich immer noch Leute erkennen oder den Weg sehen, aber ich kann nicht gleichzeitig geradeaus gucken und den Boden sehen, weil da mein Gesichtsfeld schon weg ist. Also benutze ich den Stock, um geradeaus zu gucken und mich gleichzeitig im Raum zu orientieren. Letztens war es schon dunkel, ich hatte den Langstock nicht dabei und bin fast über ein Moped gestolpert, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Es ist nichts passiert, aber in solchen Situationen merke ich einfach, dass mein Gehirn mir vorgaukelt, ich würde alles sehen. Ich sehe aber nicht alles.

Das hat dazu geführt, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr alleine Fahrrad fahren darf. Das war ein riesengroßer Einschnitt, weil ich seit meinem 18. Lebensjahr fast alle Wege mit dem Fahrrad erledigt habe. Mich nicht mehr selbstbestimmt zu bewegen hat mich sehr viel Anpassungsarbeit und Organisation gekostet, denn ich konnte nicht mehr mal eben noch in die Stadt fahren und etwas besorgen. Es dauert jetzt alles länger. Ich muss mir jetzt überlegen, wo ich noch hingehe und wie ich meine Stationen plane.“

Auch zu Hause wird die Umgebung auf die Erkrankung von Mutter und Sohn ausgerichtet.

„Wir haben unsere ganze Wohnung mit hellem Licht ausgerüstet. Ich sehe bei weißem Licht viel besser, überall gibt es Zusatzleuchten. Eigentlich müssten wir viel mehr Ordnung in der Wohnung schaffen, aber solange ich mich auskenne, ist Unordnung kein Problem. Das ist, was ich meiner Familie immer predige ist: Bitte lasst die Dinge da, wo sie sind!

Mein Kopf ist wie eine Landkarte, meine ganze Wohnung ist wie eine Landkarte. Ich weiß, wo die Dinge sind. Ich speichere sie ab in meinem Kopf. Das ist eine Notwendigkeit geworden. Wenn ich etwas mit meinen Augen suchen muss, brauche ich unendlich viel länger als früher. Ich bin trotzdem immer noch ein visueller Mensch. Ich bin immer noch jemand, der sich einen Text durch Lesen besser merken als durchs Hören. Mein Sohn zum Beispiel kann sich Dinge besser durchs Hören merken. Da er so früh mit der Erkrankung konfrontiert ist, hat er mehr Zeit andere Sinne zu schärfen.“

Im Augenblick ist die Erkrankung weder heilbar noch aufhaltbar. Inzwischen werden erste klinische Studien mit Wachstumsfaktoren, bestimmten RNA-Molekülen und transplantiertem Gewebe geplant und durchgeführt. Klinische Studien zur Gentherapie und mit Sehprothesen sind in Vorbereitung. Doch wie lange es dauert, bis Erkrankten wirklich geholfen werden kann – und ob überhaupt: wer weiß.

„Für meinen Sohn wünsche ich mir total, dass die Erkrankung aufhaltbar wird. Dass sie heilbar wird. Mehr als für mich. Für mich wünsche ich mir, dass die Erkrankung aufhaltbar ist, das ja. Aber ich denke viel weniger darüber nach. Für ihn wünsche ich es mir total.“

Bettina Klinkig hat schon oft genug erlebt, was der Verlust der Sehkraft auch bedeutet.

„Auf der Arbeit habe ich schon öfter gesagt: Leute, ich werde vielleicht blind, aber nicht blöd. Mein Gehirn funktioniert noch genauso wie vorher. Wenn ich auf der Straße laufe mit dem Blindenstock, dann wird mein Begleiter angesprochen und nicht ich. Oder die Leute sind völlig überrascht, dass ich einen Blindenstock habe und mich völlig normal mit jemandem unterhalte. Das sind wirklich Erfahrungen, auf die ich gerne verzichten könnte. Sobald man nach außen zeigt, dass man eine Behinderung hat, wird angenommen, dass man dumm ist. Das macht mich manchmal richtig sauer.

Wenn ich auf der Arbeit merke, dass ich nicht mehr so kann wie früher und es große Schwierigkeiten in der Anpassung gibt, dann ist das ein Eingeständnis, dass ich nicht mehr so agieren kann wie früher. Das macht mir Probleme. Wenn ich merke, dass ich für Dinge länger brauche als früher, weil ich durch das schwierige Sehen länger oder mehr Pausen brauche und das mit Faulheit oder mit nachlassendem Engagement gleichgesetzt wird, ärgert mich das. Denn ich habe eine Einschränkung, und die bringt mit sich, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr so tun kann wie vorher. Das erfordert viel Kraft. Denn es heißt immer wieder: Erklären. Erklären. Erklären. Die Leute mit Fakten konfrontieren.

Aber wenn ich jetzt diese acht Jahre betrachte, dann überwiegen für mich die positiven Aspekte. Ich habe für mich ein Talent entwickelt. Ich hatte es schon vorher, aber ich habe nichts daraus gemacht. Jetzt habe ich festgestellt: Oh, da geht ja was. Das ist für mich total faszinierend.

Im Moment - und das sage ich ganz bewusst so - hadere ich nicht mit meinem Schicksal , auch nicht mit dem Schicksal meines Sohnes. Ich kann im Moment noch viel machen, kann noch zeichnen, komme gut zurecht, kann noch alleine überall hingehen.

Denn was ist denn das Ziel des Lebens? Das Ziel des Lebens ist doch, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und wer garantiert mir, dass ich ohne die Krankheit ein glücklicheres und erfüllteres Leben geführt hätte?“