Guten Tag, werte Lesende!

Es ist hart an der Ignoranz, aber: Ich verweigere mich inzwischen manchen einst geschätzten AutorInnen auf meiner täglichen Stammstartseite spiegel.de. Drei Minuten Lektüre genügen oft, um meine Stimmung von mittelgut auf mies zu dimmen. Mir ist das Spiel zu durchsichtig: Erfahrungsgemäß klicken Wut, Hass, Trauer, Angst gut. Und weil viele Klicks der wichtigste journalistische Maßstab sind, werden Impfangst, Impfscham, Impfneid, Impfhass und all die anderen im niederen Feuilleton geborenen Dämonen hemmungslos gefüttert.

Meine Erfahrung ist eine ganz andere: Eine Million Impfungen am Tag sorgen für Freude und Mitfreude bei sehr vielen Menschen. Keine Spur von Neid und Scham. Nur am Rande: Google hat seinen Gewinn im 1. Quartal des Jahres von 6,8 auf 17,9 Milliarden Dollar gesteigert. Auch dank der fortgesetzten Emotionsbewirtschaftung meiner Branche. Globaler Spitzensteuersatz jetzt.

Und noch zwei Erfahrungen.

Erstens: Vorsorgliche Hafenrundfahrten lohnen sich. Denn als Stammkunde werde ich bald geimpft, ganz legal, bei meinem Urologen. Herrlich schamlos.

Zweitens: Dieser Newsletter sorgt dafür, dass ich mit wunderbaren Weggefährten wieder in Kontakt komme. Lieber Hennes Funke, lieber Hartmut Palmer – schön, dass es Euch gibt.

Viel Spaß und ein neid- wie schamfreies Wochenende wünscht

Hajo Schumacher

PS: Spaß an Schumachers Woche? Für alle, die meine Arbeit unterstützen möchten und können, gibt's hier (Öffnet in neuem Fenster) die Möglichkeit. Steady ist eine wunderbare Plattform, um unabhängigen und klickzahlresistenten Journalismus gezielt zu fördern. Dieser Newsletter wird zwar immer kostenlos zugänglich sein. Aber Abonnenten kommen zusätzlich in den Genuß von Buchverlosungen. Diese Woche verlose ich unter allen Steady-Freunden ein auf Wunsch signiertes Exemplar von Kein Netz. (Öffnet in neuem Fenster)

Karte der Woche

Jedes Jahr gibt Reporter ohne Grenzen die Weltkarte der Pressefreiheit (Öffnet in neuem Fenster) heraus. Und jedes Jahr dasselbe Suchspiel: Wo sind die weißen Flecken, also jene Länder, denen eine "gute Lage" attestiert wird? Gehört Jamaica wieder dazu?

Rad der Woche

Christian Brand von der Universität Oxford rechnet vor, dass unserem Klima mehr geholfen wäre, wenn Menschen sofort das Rad nutzen anstatt dieselnd auf Ladesäulen zu warten. Es dauert 15 Jahre, den Autoverkehr zu elektrifizieren. Umsatteln geht sofort. Hier meine Erfahrungen aus Münster, als Radfahrer von Geburt an, mit freundlicher Genehmigung der Berliner Morgenpost.

Irgendwas klappert immer

Meine Eltern hatten kein Auto. Nicht mal einen Führerschein. Wir haben alles mit dem Rad gemacht. Meine Mutter hat gigantische Einkaufstaschen am Lenker bugsiert, mein Vater den Koffer quer auf dem Lenker zum Bahnhof, wenn wir in den Urlaub fuhren. Einmal, nach dem Sommerfest im Kleingarten, kippte meinem Vater eine Stiege mit Kartoffeln vom Gepäckträger, natürlich mitten auf einer Kreuzung. Na und? Wir sammelten die Knollen einfach wieder ein. Wahrscheinlich war autofreier Sonntag.

Für uns war jeder Tag autofrei. Schule, Sporthalle, Blumenaustragen, Freundin auf dem Land – immer auf dem Rad. Keiner hat darüber philosophiert. Kein Kult. Kein Karbon. Kein E-Bike. Keine Religion. Keine obsessiven Kampfradler, die Krankenwagen mit Sterbenden an der Fahrt ins Krankenhaus hindern. Das Rad war alternativlos, weil – es gab nichts anderes. Der Bus fuhr selten und war voll mit untersetzten Muttersöhnchen. Laufen dauerte viel zu lange und ein Taxi wäre fantastisch teuer gewesen. Wetter war uns egal. Regen war kein Problem, sondern Alltag solange kein Graupel dabei war. Dann froren die Finger zu Eiswürsten während es schweißheiß den Rücken hinablief. Rhythmisch setzte der Dynamo aus. Dafür zogen die Bremsen kaum. Nur noch drei Kilometer. Wer je mit einem Cape gegen waagerecht fliegenden Schneeregen anstrampelte, darf mitreden.

Im Alter von acht Jahren wurde ich in den Stamm der Radler aufgenommen. Bis dahin war ich behutsam an das wundervolle Universalgefährt herangeführt worden. Die ersten Lebensjahre hatte ich auf einem kleinen Sattel zugebracht, der auf die Stange des väterlichen Rades montiert war. Die Patschehände umfassten den Lenker und bekamen ein erstes Gefühl für die Kunst des Lenkens. Die Zehen wollten ordentlich auf den Fußrasten platziert sein. Oberste Regel: Speichen sollst Du weichen. Drehende Radteile wirken pädagogisch ähnlich nachhaltig wie heiße Herdplatten. Einmal den Finger zwischen Kette und Kettenblatt – und dann nie wieder.

Bald strampelte ich mich die Kinderrädergrößen empor, Leihgaben von Bekannten, natürlich ohne Stützräder. Endlose Runden im Hof, erträgliche Stürze auf dem Rasen, erste Reparaturen mit Stöckern (keine gute Idee), schließlich wilde Konstruktionen mit hölzernen Eisstielen und Gummibändern, die in den Speichen ratterten. Fahnenmasten, Helm, Trinkflasche waren unbekannte Accessoires. Es gab alberne Troddel für die Griffe. Und Bonanzaräder. Aber nicht für mich, nur für Angeber, Mantapiloten im Sattel. Radfahren war eine ernste Sache.

„Der Junge ist soweit“, entschied mein Vater eines Tages während meine Mutter rollengerecht skeptisch guckte. Zur Initiation bekam ich ein Neurad, aus dem Laden meines Onkels. Einer meiner Opas hatte sich vom Metzgerlehrling zum Radhändler hochgerackert, der andere zum Eisenbahnbeamten. Schaffnerkelle im Herzen und Kettenfett im Blut. Ich bekam ein Rixe, rotmetallic, Rahmenhöhe 24, natürlich ohne Gangschaltung. Zu teuer, zu anfällig. Verblichene Fotos zeigen mich mit meinem Rixe im Hof unseres Mietshauses in Münster. Höhepunkte einer Kindheit. Ursula, das Nachbarsmädchen, schaut mich bewundernd an, was nicht oft geschah. Sie hatte im Hof das Sagen. Aber noch kein eigenes Rad. Jetzt war ich der Boss. Es herrschte ein knallhartes Radriarchat. Meinen Eltern musste ich schwören, das Rad täglich zu putzen, zu ölen und zu ehren. Die guten Vorsätze hielten etwa drei Tage, bis zum ersten Klappern. Irgendwas am Schutzblech. Der Radladen meines Onkels lag im Ammerland, zwei Stunden nördlich.

Radmenschen sind automatisch Repariermenschen. Denn irgendwas klappert immer. Aber mit Gefühl lassen sich Kettenkasten, Schutzblech, Ständer zurecht biegen, bis heute. Wir hatten einige Alträder im Keller stehen, von der Qualitätsstufe Fastnochfahrtüchtig bis Ausschlachten. Theoretisch gab es eine Menge Teile, aber nie die passenden. Und das falsche Werkzeug. Was haben wir alles versucht, einen Inbussschlüssel zu simulieren. Ein Knochen musste reichen, für alles. Dann die chronisch unpassenden Flicken. Eingetrocknete Gummilösung. Luftpumpen mit bröselndem Dichtgummi. Radfahren ist wie Jazz – viel Improvisation. Zumal die meisten Pannen weit weg vom heimischen Keller passierten. Die viel zu lockere Kette ließ sich meist wieder auflegen, wenn sie sich nicht zwischen Nabe und Rahmen festgefressen hatte. Münsters Dauerregen hat den Vorteil, dass sich immer irgendwo ein Stückchen Rasen oder feuchtes Laub findet, an dem sich die schwarzen Pfoten notdürftig abwischen lassen.

Und dann weiter, immer noch klappernd, aber leiser. Radfahren ist die Schule des Lebens: Das erste freihändige Fahren. Abkürzungen wagen, bevorzugt die illegalen. Das morgendliche Rennen gegen die Schulglocke. Der Triumph, wenn man die Vespas hinter sich gelassen hatte, jedenfalls die unfrisierten. Dann der Schock, wenn das Rad weg war, gestohlen, dummerweise das Geliehene von Mutti. In einer perfekten Welt stünden überall ordentliche Räder, jederzeit einsatzbereit, kostenfrei, ohne App-Klimbim und verlorene Schlüssel.

Es gab zwei Sorten Mädchen damals: die Radfahrerinnen und die Uninteressanten. Eine Romanze begann meist damit, wie zufällig nebeneinander nach Hause zu radeln, auch wenn´s die völlig falsche Richtung war. Es gab Hollandradmädchen aus eher konservativem Hause, die aufrecht saßen, und Peugeot-Mädchen aus 68er-Haushalten, die sich über den Toulouse-Lenker beugten. Es folgten zwei, drei Mofa-Jahre, dann kam irgendein Auto. Das Rad aber blieb, bis heute, schon für Heimfahrten von den Parties.

Wie Füller oder Korkenzieher gehört das Fahrrad zur seltenen Spezies der vollständig ausgereiften Geräte. Vermeintliche Verbesserungen sind keine. Ein Holländer mit Satteltaschen und Torpedo-Dreigang kann mehr als jedes dieser unfassbar albernen, trägen Rad-SUV´s, die zwar keine Lasten transportieren, aber Platz brauchen wie ein Auto und für die Batterie soviel Rohstoffe aus Kinderarbeit wie ein Tesla.

Ein Rad ist kein Laster, sondern ein Pferd. Braucht ständig Betreuung. Bockt manchmal. Aber ist da, wenn man es braucht. Muß behutsam eingeritten werden, vor allem der Ledersattel. Ein Freund fürs Leben. Und Münster ist wie der Wilde Westen. Jeder hat ein Pferd, niemand redet groß darüber. Münster ist zudem eine reiche Stadt, auch deswegen, weil der Westfale die Kunst der Alltagsökonomie beherrscht. Das Fahrrad ist die Krone der Alltagsökonomie: Kosten, Übergewicht, Stau, Klima, Achtsamkeit, Nähe zur Natur, Selbsterfahrung, soziale Spaltung - alle großen Probleme der Menschheit lassen sich mit dem Rad lösen oder zumindest lindern. Wie konnte es je zu einem Konflikt zwischen Auto und Rad kommen? Sehr unfair. Denn das Automobil hat nicht den Hauch einer Chance gegen die Vorteilsvielfalt des Rades, erst recht nicht, wenn es mit einer guten Bahn kombiniert wird. Ist Bequemlichkeit ein Argument? Sokrates sagt: Nein. In aufstrebenden Ländern gilt das Auto als Reiche-Leute-Fahrzeug. Das Rad ist überall auf der Welt ein Kluge-Leute-Fahrzeug.

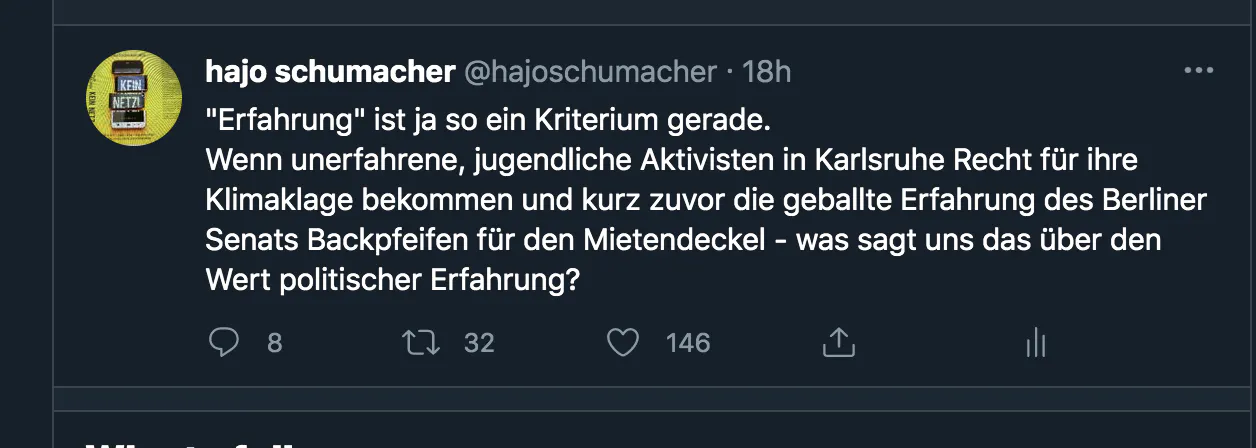

Tweet der Woche

Dazu auch mein Freitagskommentar auf Radioeins (Öffnet in neuem Fenster)

Erfahrungswerte der Woche

Wenigen Menschen ist es vergönnt, für eine Weile den Vornamen "Bahnchef" tragen zu dürfen, unter anderem Bahnchef Mehdorn, Bahnchef Lutz und natürlich Bahnchef Grube. Rüdiger Grube verriet mir die Woche seine vier Erfahrungswerte, die ihn bei der Personalauswahl stets zuverlässig leiteten.

1. Stammt vom Bauernhof

2. Drei oder mehr Geschwister

3. Zweiter Bildungsweg

4. Eine Weile Leistungssport

Schnellselbsttest: Leider null Punkte. Das tut einem Eisenbahnersohn sehr weh.

Durchfallgefahr der Woche

In Baden-Württemberg sammelt die SPD Erfahrungen, wie sich das anfühlt für eine ehemalige Volkspartei, den Grünen und Schwarzen beim Rangeln um die Macht zuzuschauen. Womit wir bei Kanzlerkandidat Scholz wären, der gern eine Joe-Biden-Strategie verfolgen würde, so von "Slepy Olaf" zum Weltenretter. Erfahrene Politikbeobachter erinnern sich an das Projekt 18. Und fürchten, dass die SPD zwischen den größeren Blöcken hindurchfällt.

Eigentlich Olaf

Die Fans von HSV und Schalke 04 haben ein Lieblingswort: Eigentlich. Eigentlich müssten ihre Klubs ganz oben in der Bundesliga mitspielen, eigentlich sind die Teams viel besser. Die SPD ist auch ein Eigentlich-Verein. Tapfer reden die Wahlkämpfer der Partei sich die Umfragetabellen schön. Eigentlich ist die SPD mit 15 Prozent unterbewertet. Eigentlich wollen die Deutschen eine Ampel-Koalition unter Leitung der SPD. Die jüngste These lautet: Haben Schwarz und Grün ihre Kandidatinnen nominiert, dann müsste es aufwärts gehen für Olaf Scholz. Eigentlich.

Achtung, Universalweisheit: Auf „eigentlich“ folgt meistens eine Lüge. Die Realität lautet: Die politischen Spitzenklubs Schwarz und Grün sind Richtung 20plus enteilt, die Roten liegen näher bei FDP und AfD. Koalitionen ohne SPD sind denkbar. Das öffentliche Interesse wird sich auf die beiden richten, die aussichtsreich ums Kanzleramt balgen: Lazarus Laschet und die Frische Baerbock. Und Scholz? Dessen früher Start ist verpufft, SPD-Themen sind nicht erkennbar, der Graben zwischen Linken und Normalos klafft weiter. Das Wahlkampfmotto „Respekt“ ist kein Schlachtruf, sondern eine sozialdemokratische Selbstverständlichkeit, die derzeit überwiegend aufs Identitätspolitische verengt wird. Sollten die Wahlkämpfer um Generalsekretär Lars Klingbeil eine Strategie verfolgen, dann eine sehr geheime.

Vor zehn Jahren war in Baden-Württemberg zu betrachten, wo eine SPD landet, wenn Schwarz und Grün um die Macht kämpfen: in der relativen Bedeutungslosigkeit. Ähnlich ist es in Hessen und in drei von fünf ostdeutschen Ländern. Die Lawine rollt, hinab ins Tal der Bedeutungslosigkeit. Eigentlich müsste sich der Trend bald mal umkehren. Eigentlich.

Eigentlich sieht sich Olaf Scholz auch im TV-Duell der Großen. Doch, was wenn sich Baerbock/Laschet unterhaken und ein Dreier-Gespräch ablehnen? Dabei ist Scholz doch eigentlich auch ein Großer. Er hat als einziger das Regieren im Bund geübt, bietet mehr Zuverlässigkeit als der Sponti Laschet, mehr Erfahrung als Baerbock und Lindner und hat vor gut zehn Jahren in der Helmut-Schmidt-Stadt Hamburg eine absolute Mehrheit geschafft, wo er drängende Nöte wie Wohnen und Verkehr konsequenter anging als manch andere Großstadtbürgermeister. Eigentlich eine gute Empfehlung. Stattdessen klemmt Scholz zwischen Wirecard und verstimmten Alt-Sozis, die sich wundern, wie die Parteispitze mit den verdienten Knorrigkeiten Gesine Schwan und Wolfgang Thierse umspringt. Scholz hat Schalke: die ruhmreiche Vergangenheit zählt nicht, die Realität ist trist, die Zukunft düster. Früher wurde wenigstens noch schlecht über die SPD geredet, derzeit eher gar nicht mehr.

Aktuelle Hoffnung der Partei ist eine neue Story: Eigentlich könnte Scholz der deutsche Joe Biden sein. Der Aufstieg von „Sleepy Olaf“ zum weltweit bejubelten Reformator bei Wirtschaft, Klima, Migration wäre doch eine attraktive Comeback-Geschichte, von wegen hanseatisch zuverlässig, pragmatisch, Ewigkeiten im Geschäft, „Sie kennen mich“ und so. Die Idee ist eigentlich hübsch. Aber nicht alles, was hinkt, ist zu vergleichen. Biden steckte Dank eines gruseligen Gegners in einer Endspielsituation; der farblose Vize war unversehens in die Rolle des Weltenretters geraten. Zudem war seine größte Stärke im Wahlkampf die Juristin Kamala Harris, die erstens Bidens Schwächen ausglich und zugleich das Versprechen mitbrachte, das Weiße Haus zu übernehmen, falls der hochbetagte Präsident das Ende der Amtszeit nicht erleben sollte.

Doch bei Scholz ist selbst die Partnerfrage noch ungeklärt. Während der zerzauste Armin Laschet auf Friedrich Merz setzt, weiß Annalena Baerbock den getreuen Habeck an ihrer Seite. Die wenigen starken SPD-Frauen aber sind weit weg von Berlin, ob in Brüssel (Barley), Schwerin (Schwesig) oder Mainz (Dreyer). Bliebe Karl Lauterbach. Eigentlich eine hübsche Idee.

Mit freundlicher Genehmigung der Berliner Morgenpost

Bitter der Woche

Wer kennt sie nicht, die heimelige Bar "Windhorst" im Regierungsviertel, wo sich einst die Schönen, Mächtigen und ich stilvoll abfüllen ließen. Mit meiner Frau Suse habe ich für unseren Mutmach-Podcast "Wir" mit Abfüller und Barkeeper Günther Windhorst darüber gesprochen, wie sich ein Jahr ohne Arbeit anfühlt und wie eine Covid-Infektion inklusive Erstickungspanik. Gute Nachricht für alle Windhorst-Fans: Günther hat in seiner kleinen Giftküche neue Bitters gekocht, seine Rare-Groove-Vinyl-Sammlung ausgebaut und bietet Abholern diverse Cocktails to go an. Warnhinweis: Knallt wie Bolle.

Hier der Podcast: Sex on the Beach geht immer (Öffnet in neuem Fenster)

PS: Gin ist out, Wermuth kommt.

Gewissensentscheidung der Woche

Welche von zwei Perlen soll ich empfehlen? Na gut, beide.

1. Mit den wunderbaren KollegInnen Susanne Koelbl (Spiegel), Nabila Karimi (DW) und Daniel-Dylan Böhmer (Welt) habe ich über die Lage in Afghanistan nach dem Nato-Abzug gesprochen. Klingt weit weg, ist aber verdammt nah, ob Flüchtende, Terror, Unterdrückung von Frauen. Wieder viel gelernt.

https://www.dw.com/de/truppen-abzug-aus-afghanistan-sieg-f%C3%BCr-die-taliban/av-57375004 (Öffnet in neuem Fenster)2. Mit dem gleichfalls wunderbaren Micky Beisenherz habe ich den unerwartet brillanten Schachzug Armin Laschets besprochen, einen gewissen Friedrich Merz als ""Söder-Detox" und Fernlenkwaffe für Sachsen-Anhalt einzusetzen. Es geht auch um frühverjankerte Christdemokraten, die den Juristen Merz für einen Wirtschaftsexperten halten - eine politische Liquiditätsfalle.

Ich wünsche ein Wochenende mit schönen Erfahrungen.

Herzlich,

Hajo Schumacher

PS: Weil sich so viele von Euch über meine Aufräumfunde amüsieren, hier noch so ein Highlight aus jener Zeit, als eine andere 16-Jahre-Ära endete. Dazu noch ein Erfahrungswert: Nicht alle, die vom Neubeginn sprachen, waren auch dabei.