Guten Tag, werte Lesende!

Heißa, weiter geht's mit der fröhlichen Empörungsbewirtschaftung. Noch bieten sich ImpfdränglerInnen zu Spontanzorn an, aber das hält nicht lange. Wir brauchen frische Erregung.

Mein exklusiver Service: Heute schon erfahren, worüber wir uns morgen aufregen. Hier werden Sie für die nächste Debatte aufgeschlaut, und die lautet: ImpftrödlerInnen vs. Gemeinschaftsschutz.

Wieso? Impfstoff ist wie Flaschen-Ketchup: Erst kommt fast nix, dann zuviel. Bald wird kein Mangel mehr an Biontech herrschen, sondern an Impflingen. Nach den Dränglern kommen die Trödler.

80 Prozent Impfquote brauchen wir, um die legendäre Herdenimmunität zu erreichen, wenn sich das Virus nicht mehr verbreitet. "Herde" ist der Tierwelt vorbehalten, wir Zivilisierten sprechen von "Gemeinschaftsschutz", wo schon mal ein moralischer Imperativ mitschwingt. Wer sich freiwillig impfen lässt, schützt unsere Solidar-, Kultur-, Volks-, Herzensgemeinschaft. Das sind etwa zwei Drittel der Bundesbürger. Diese Impfwilligen werden wir bald durchgestochen haben. Wie aber schaffen wir die 10, 15 Prozent bis zum Gemeinschaftsschutz? Prämien, warme Mahlzeiten, Joints, Impfpflicht?

Endlich neue Ethikdebatten fürs Feuilleton. Plus der Evergreen Gerechtigkeit: Warum kriegen die, die sich haben freiwillig pieken lassen, keine Prämie? Frischer Stoff für mehr Erregung, reinstes Debatten-Viagra.

Mein Lieblingspsychologe Viktor Frankl sagt: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Dort entscheiden wir, ob wir uns aufregen oder lieber ein gutes Buch lesen wollen. Ich empfehle, sehr spät, Wolfram Eilenbergers "Das Feuer der Freiheit" über die vier Philosophinnen Hannah Arendt, Simone Weil, Ayn Rand und Simon de Beauvoir. Pfui. Gar nicht divers. Kann man sich gleich wieder aufregen.

Frohe Pfingsten schon mal, verbunden mit der empörenden Ankündigung, dass die kommende Woche ohne "Schumachers Woche" auskommen muss. Meine Religion verbietet mir jegliche Arbeit am Pfingstfreitag. Ist Identität, kann man nichts machen.

Aus dem Feuer der Freizeit,

Hajo Schumacher

PS: Einen ganz herzlichen Dank an Guido, Hans-Jürgen, Rüdiger, Eric, Richard, Jochen, Gerd, Andreas und Werner – ihr seid echte Pioniere, die Kolumbusse des modernen Medienwesens, die unerschrocken zu neuen Ufern streben. Sie haben offenbar Spaß an Schumachers Woche und unterstützen mich hier (Öffnet in neuem Fenster). Steady ist eine wunderbare Plattform, um unabhängigen und klickzahlresistenten Journalismus gezielt zu fördern. Dieser Newsletter wird zwar kostenlos zugänglich bleiben. Aber Abonnenten kommen zusätzlich in den Genuß von Buchverlosungen. Diese Woche verlose ich unter allen Steady-Freunden ein auf Wunsch signiertes Exemplar von Kein Netz. (Öffnet in neuem Fenster) Mail genügt.

Aktion der Woche

Der junge Mann im unauffälligen Hemd ist Sascha Vollmer von Bosshoss, der flotten Berliner Cowboy-Band. Sascha bewirbt zusammen mit Rap-Texter Prinz Pi, Pat Appleton von DePhazz und Thomas Schmidt-Ott vom Deutschen Symphonieorchester Berlin die Hilfsaktion #hierspieltdiemusik: Immobilienunternehmen haben einen Spendenfond aufgelegt. Berufsmusiker, die noch nicht die GEMA-Rente durch haben, können sich realtiv einfach hier

https://hierspieltdiemusik.berlin/ (Öffnet in neuem Fenster)bis zu 2000 Euro Soforthilfe besorgen. White washing für eine umstrittene Branche? Kann sein. Am Ende gilt: Was hilft, recht.

Aufreger der Woche

Nach dem Drängler kommt der Trödler. Mein Kommentar zum nächsten Impfkonflikt auf Radioeins (Öffnet in neuem Fenster).

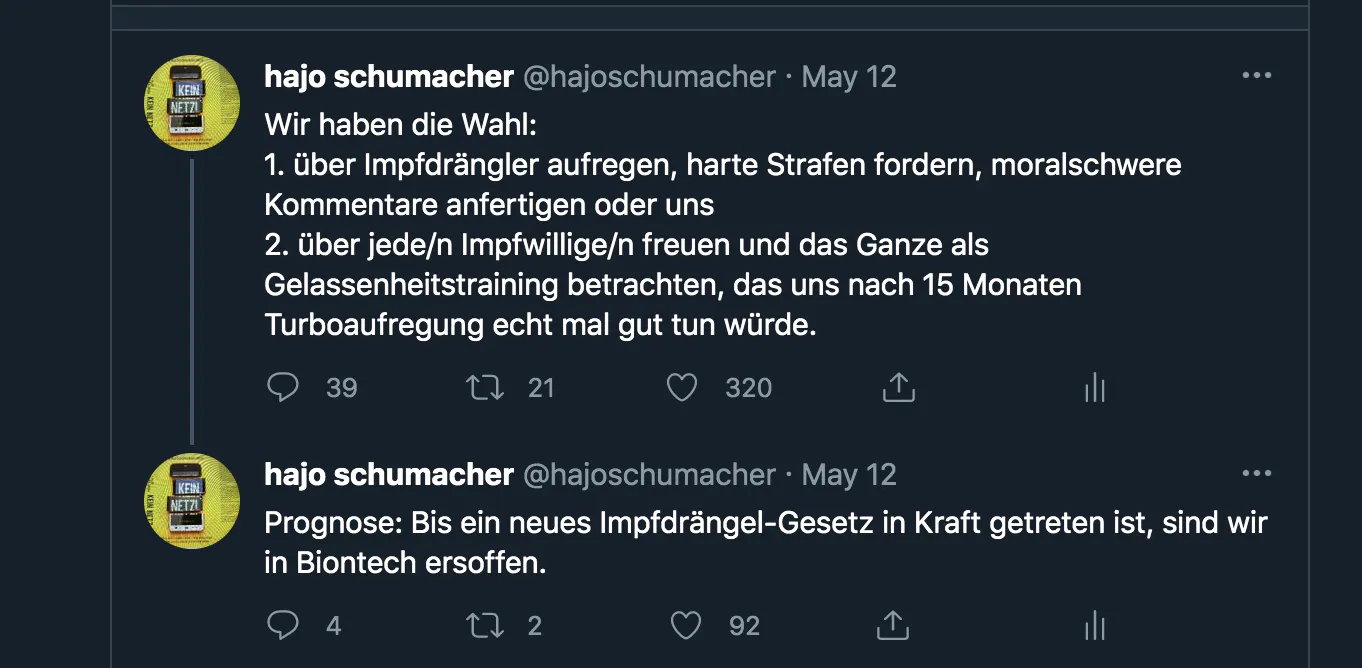

Tweet der Woche

Impferregung scheint mein Lieblingsthema gewesen zu sein.

Gründeutsch der Woche

So, endlich was anderes. Vielleicht bin ich hochsprachsensibel und höre Dinge, die gar nicht da sind. Vielleicht auch nicht. Mir fiel auf, dass die Sprache der Grünen, zumindest an der Spitze, so gar nicht ins politische Raubboldige passt. pasuenlos macht Annalena Baerbock Angebote, Robert Habeck will immer teilen und Probleme gemeinschaftlich lösen. Interessanterweise übernimmt der große kulturelle Aneigner Markus Söder diesen Yogastudio-Sound auch schon. Späetstens im Umgang mit Boris Palmer könnte das grüne Bambideutsch aber schon an seine Grenzen stoßen. Basta. Hier ein paar weitere Gedanken dazu.

„Angebote machen“

Die Grünen haben die politische Sprache verändert. Statt harscher Machtworte etabliert vor allem Robert Habeck ein flauschiges Gründeutsch. Hilft der Yoga-Studio-Sound auch gegen Boris Palmer?

Es war einer dieser historischen Tage, die das Land verändern würden, dieser 9. April. Robert Habeck hatte die Bühne erklommen und verkündete, dass die Grünen „ein Angebot unterbreiten“. Das Angebot in Gestalt der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wartete am Rand, bis Habeck sie auf die Bühne klatschte und sagte dann: Ihre Partei, sie selbst, wollten „Angebote machen“. Interessant. Schon wieder Angebote. So haben Schröder, Kohl, Merkel nie gesprochen. Was steckt hinter der grünen Wochenmarkt-Rhetorik? Wer anbietet, betrachten WählerInnen nicht als Untertanen, sondern als erwachsende Subjekte, die freiwillig und eigenverantwortlich entscheiden. Zauberwort Augenhöhe. Der sprachbegabte Habeck spricht von „Kooperation“, von Politik, die „das Miteinander nach vorn stellt.“

Drei Stunden später trat Markus Söder in München vor die Kameras, um seinen Rückzug zu verkünden. Schon nach acht Minuten bezeichnete er sich und seine Kandidatur als „ein Angebot, für unser Land, für unsere Union“. Aha. Noch so ein Anbieter. Zufall? Wohl kaum. Söder, Meister der kulturellen Aneignung, hatte sich offenbar bei der Konkurrenz bedient. „Anbieten“ - das klingt zarter als „harter Macher“, der vom hohen Roß kommandiert.

Es hat sich was getan in der politischen Sprache. Gründeutsch wuchert. Und daran hat Philosoph Habeck seinen Anteil, der diesen zärtlichen Stil in seinen Büchern und Interviews seit Jahren pflegt. In medialen Dauerkrawall, wo es vor Covidioten, Genderwahn, Merkeldiktatur und Schuldkult nur so wimmelt, bestehe ein wachsendes Bedürfnis nach semantischer Abrüstung, so Habeck. So prägte der grüne Co-Anführer einen neuen Sound, wo „Führung miteinander gelebt“ wird und „man aneinander wächst“. Der Klangschalenklang soll nebenbei das grüne Trauma von der Verbots-Partei heilen. Bei heißen Themen wie Tempo 130 wird nichts befohlen, sondern ein „finde ich sinnvoll“ (Habeck) hingetupft. „Wir möchten Euch anbieten, einen Tag in der Woche vegetarisch zu essen“ klingt allemal besser als „Donnerstags gibt´s keine Currywurst in der Kantine“. Verzweifelt sucht Christian Lindner den Verbotsvorwurf.

Habecks Flauschrhetorik stammt aus der Welt der gewaltfreien Kommunikation, geprägt vom US-Psychologen Marshall B. Rosenberg, der insbesondere Kindern beibringen wollte, zugewandt, friedlich und ohne Ironie miteinander umzugehen. Da wird nicht verordnet, sondern angeboten, nicht von oben herab doziert, sondern auf Augenhöhe Gedanken geteilt. Unverfroren hat sich auch der kalte Internet-Kapitalismus des Silicon Valley bei Rosenberg bedient. Facebook lädt die Nutzenden ein, ihre Fotos und Posts zu „teilen“. Übersetzung: Mit den Inhalten rechteloser User macht ein Konzern Milliardengewinne, geteilt wird nicht mal beim Steuernzahlen.

Gründeutsch ist gut gemeint, hat aber seine Tücken. Ein Kanzleramt ist kein Ponyhof. Der Kampf um Macht, und um nichts anderes geht es in der Politik, braucht womöglich verschiedene Tonlagen, und manchmal eben auch gewaltiges Basta. „Wir möchten euch das Angebot machen, die Schuldenbremse auszusetzen...“ – dieser Satz könnte in einer Regierungserklärung gerade noch funktionieren. Aber wie wären wohl die Reaktionen auf: „Wir möchten Euch das Angebot machen, Eure hübschen alten, dieselnden Wohnmobile künftig am Stadtrand zu parken und in der Innenstadt den ÖPNV zu nutzen“? Könnte schwieriger werden.

Ein erster Härtetest für Gründeutsch ist Tübingens Bürgermeister Boris Palmer, der Rassismus, Ironie und Aggression unbeschwert zu gewaltreicher Kommunikation vermengt. Konsequenterweise müsste dem Boris jetzt das Angebot gemacht werden, einen Anti-Aggro-Workshop zu besuchen, wo er seinen Frust teilen und seine traumatische Vergangenheit heilen kann, um auf Augenhöhe wieder integriert zu werden. Klappt bestimmt.

Mit freundlicher Genehmigung der Berliner Morgenpost

Medizin der Woche

Jazz ist für mich ein wunderbares Gegengift in Zeiten identitätspolitischen Tunnelblickens.

In Identitätsgewittern

Ich mag Jazz. Jazz ist chaotisch wie das Leben, aber fairer. Bei einem Jazz-Konzert tritt jeder und jede aus der Kombo nach vorn an die Bühne, um zu zeigen, was sich aus dem Instrument so rausholen lässt. Die anderen halten im Hintergrund das Tempo. Das Publikum applaudiert jedem Solo: Einer für alle, alle für eine. Es zählt nicht, wer Du bist, woher Du kommst, mit wem Du schläfst, sondern wie Du mit Deinem Arbeitsgerät umgehst.

Gerade junge Menschen neigen derzeit dazu, den Menschen auf ein einziges Merkmal zu reduzieren: Hautfarbe, Neigungen, Herkunft. Diese Fixierung führt zu Forderungen wie der, dass nur junge schwarze Übersetzerinnen die Gedichte der jungen, schwarzen Schriftstellerin Amanda Gorman übersetzen mögen. Der Jazz schafft nun das Gegenteil, nämlich Identitäten bis zur Bedeutungslosigkeit zu verknäulen, wie der Universalgelehrte Thomas Steinfeld am Beispiel des Trompeters Don Cherry aufzeigt. Cherry stammte von einer amerikanischen Ureinwohnerin und einem schwarzen Vater ab, dessen Vorfahren versklavte Menschen aus Afrika waren. Mit seiner Trompete spielte Cherry Jahre lang in Stockholm und Kopenhagen mit skandinavischen Kollegen. So prägte er eine Generation dänischer Musiker, die wiederum den nordischen Jazz mitbegründeten. Die Wurzeln des Jazz liegen in der afrikanischen Musikkultur, doch es kamen Soulm und Blues dazu, zudem nutzten schwarze Musiker populäre Unterhaltungsstücke wie „Autumn Leaves“ oder „My Funny Valentine“, die von Weißen komponiert worden waren. So sollten weiße Hörerschaften erschlossen werden. Afrika, das Amerika vor und nach Kolumbus, Dänemark, schwarz, weiß, hybrid – welche Identität hat sich kulturell von wem was angeeignet? Wer darf jetzt Don-Cherry-Stücke spielen? Schwer zu sagen: Am Ende haben sich Individuen auf eine Sprache, den Jazz, geeinigt und gemeinsam neues Großes geschaffen. Der Tunnelblick auf die eine Identität mag eine begrenzte Weltsicht ordnen. Aber die Suche nach Gemeinsamkeiten bringt uns in einer ungeordneten Welt womöglich weiter.

Mit freundlicher Genehmigung der Berliner Morgenpost

Denkfutter der Woche

Anfänger lesen Precht, Profis nehmen Eilenberger. Wolfram Eilenberger liefert mir in einem einzigen Satz einen Haufen Denkanstöße. Manche tun weh. Wenn der Kerl zum Beispiel sagt, dass dieses "Wir", das Gemeinsame, Kooperative, Gute, das wir im Podcast so feiern, manchmal nur ein Kollektiv narzisstsischer Egoismen sei.

Podcast mit Wolfram Eilenberger: Eine Nacht lang Todesmeditation (Öffnet in neuem Fenster)

Herrentag der Woche

Ja, es gibt Gründe, den Vater- oder Herrentag zu verlachen. Betrunkene Gröhlheinis in Cargo-Shorts und Camp-David-Slippern sind in der Tat eine Landplage. Es geht auch anders: Ich war mit stilsicheren Freunden unterwegs und hatte meine beiden bezaubernd eigenwilligen (haben sie von der Mutter) Söhne dabei, um sie an die Bruderschaft der Guten Jungs heranzuführen. Wir haben überwiegend alkoholfreies Bier getrunken, dazu gab´s Galloway-Wurst mit Pistazien. Aber eigentlich will ich nur mit meinem Messer angeben. Ach ja, wir waren übrigens Angeln. Wurscht.

Ich wünsche ein aufregend unaufgeregtes Wochenende.

Herzlich,

Hajo Schumacher

PS: Viele von Euch haben sich über meine Aufräumfunde amüsiert. Heute mal was Tragisches.