Requiem auf ein Fahrrad

Über frostige Nächte und aufplatzende Knospen, über Abschiede und Schmetterlinge im Bauch, Ostseemuscheln und Eselsohren und warum Tauben Tauben heißen

Der Frühling ist da, und es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Nicht, daß es mir leichtfiele, jetzt, wo die Sonne wieder aufgetaucht ist aus der Schwärze des Alls, wo die Tage nicht mehr nur aus Morgen- und Abenddämmerung bestehen und man fast hören kann, wie die Knospen unter dem blauen Himmel aufplatzen. Wäre es nicht herrlich, gemeinsam durch diesen Frühling zu fahren: umsummt von Bienen, umflattert von Schmetterlingen?

Ja, es wäre ein Fest, und was für eins – nach diesem langen Winter mit seiner ewig gleichen Farbpalette, so öde wie eintönig (grau, grau und grau). Es würde uns entschädigen: dich für die vereiste Bremse und frostige Nächte im Fahrradständer, mich für Regen, Wind und Graupel, die mir grimmig die Wangen massierten, wenn wir zusammen unterwegs waren.

Nicht mal der Schnee, mit dem dieser Winter uns überraschte, konnte uns davon abhalten. Ein paarmal gerieten wir ins Schlingern, aber das war auch schon alles. Stoisch rolltest du durch die verschneite Stadt, als wäre die weiße Straße eine frisch asphaltierte Piste. Ohne zu klagen, brachtest du mich ans Ziel.

Keine Frage: Den Frühling haben wir uns verdient! Die weiche Luft, die Sonnenstrahlen, all das Grünen und Blühen. Dahinzuradeln, daß es eine Lust ist. Aber so sehr ich es auch wünschte und mich das schlechte Gewissen plagt: Es geht nicht mehr – nicht mit dir. Es ist vorbei.

Dieses Knarzen, wenn ich in die Pedale trat: im Laufe des Winters war es immer – ja: noch knarziger geworden. Dazu ein Hundewelpenfiepen, das von den Bremsen kam, aber auch dann zu hören war, wenn ich gar nicht bremste. Schon lange brauchte ich keine Klingel mehr, um die auf ihre Telefone starrenden Passanten von der Straße zu scheuchen. Sie stoben auch so zur Seite: erschrocken, ja panisch, als näherte sich ihnen eine Straßenwalze.

Nur die Tauben ignorierten mich geflissentlich. Nickend trippelten sie vor mir her, als gehöre die Straße ihnen. Kein Knarzen und kein Geratter brachte sie dazu, das Köpfchen zu drehen. Hießen sie deshalb Tauben?

Auch mich störten die Geräusche nicht. So wenig wie der Rost am Lenker, an der Kette, an den Speichen. Aber als das Fiepen immer flehentlicher wurde, begann ich doch, mir Sorgen zu machen. Nicht, daß ich viel von diesen Dingen verstehe, aber zumindest eins hat mich das Leben gelehrt – daß alles miteinander zusammenhängt. Und tatsächlich: Das Knarzen war nur ein Symptom, dessen Ursache wenig Raum für Hoffnung ließ. Um es kurz zu machen (und im Fahrradladen machten sie es sehr kurz): Das Getriebe war hin.

Es war in diesen Tagen, als mir eine Stelle im „Parzival“ einfiel, die mich als Kind beeindruckt hat. Während ich durch den Februarnebel fuhr, den rostigen Lenker vor Augen, mußte ich plötzlich daran denken. Für die Geschichte war das kleine Detail ohne Belang, Wolfram von Eschenbach hatte es dennoch nicht ausgespart: Sobald sich die Ritter aus ihrer Rüstung gezwängt haben, waschen sie sich den Rost von Gesicht und Händen.

Ich weiß schon, warum mir die Sache nachging. Der Rost und der Schweiß als die Kehrseite der glänzenden Heldentaten – das leuchtete mir ein. Was mich als Kind an den kommunistischen Helden verstörte, das war ihre Sauberkeit, nicht zuletzt in moralischer Hinsicht. Schon in der Schule hatten sie ihre Pausenbrote mit den Ärmsten geteilt. Und daß sie die besseren Noten hatten (kein Vergleich mit meinen), verstand sich von selbst. Im Grunde waren sie Heilige.

Was ich damals nur ahnte, wurde mir später zur Gewißheit: Viele von ihnen hatten Dreck am Stecken. An ihren Händen klebte nicht bloß Rost, sondern Blut.

Nein, den Rost brauchte ich mir nicht abzuwaschen, wenn ich irgendwo ankam. Ich war ja auch kein Ritter. Und das Scheppern meines Fahrrads auf den Lüneburger Pflastersteinen hatte schon gar nichts Heldenhaftes. Die Blicke, die ich damit auf mich zog, waren eher mitleidig als bewundernd.

Nicht ganz zu Unrecht: Von Woche zu Woche fiel es mir schwerer, in die Pedale zu treten. Schon bald mußte ich so viel Kraft aufwenden, daß ich bei der kleinsten Steigung ins Schwitzen kam (gar nicht so einfach im flachen Norden). Was auch immer ich versuchte: es half nicht viel. Selbst die letzte Ölung versagte – aber die ist ja auch nicht dafür gedacht, Sterbende wieder zum Leben zu erwecken. Und ans Sterben ging es tatsächlich.

„Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen! / Und einen Herbst ...“ Ach, Hölderlin! Der Sommer würde es bestimmt nicht werden. Selbst die Vorstellung, gemeinsam durch den Frühling zu radeln, war utopisch. Nein, es ging zu Ende, ich spürte es in diesen letzten Wintertagen. Aber ein wenig wollte ich ihn noch hinauszögern, knarzend und scheppernd, fiepend wie ein Korb voller Hundewelpen – den Abschied für immer.

Warum fällt es mir so schwer loszulassen? Abschied zu nehmen von Menschen und Orten. Von Dingen, die mich eine Zeitlang begleitet haben: die mir gehören und denen ich gehöre.

Ich weiß noch, wie ich als Kind in einem der unergründlichen Schränke unseres Kinderzimmers auf eine Tüte mit Muscheln stieß. Sofort fiel mir der Urlaub in Graal-Müritz wieder ein. Den halben Ostseestrand hatte ich aufgesammelt, um ihn am Ende der Ferien mit nach Hause zu nehmen. Zwei oder drei Sommer war das her. Jetzt lagen die Muschelschalen grau und glanzlos auf meiner Hand, manche in winzige Splitter zerbrochen. Sollte ich sie aufheben? Ein paar vielleicht, aber doch nicht alle.

Nur: was sollte mit den übrigen geschehen? Sollte ich sie unten im Hof in einen Aschekübel kippen? Unmöglich! Sie gehörten nicht nach Dresden, wo weit und breit kein Meer rauschte, sondern an den Strand, an den die Ostsee sie angespült hatte.

Damals legte ich mir einen Plan zurecht. Wenn wir das nächste Mal an die Ostsee fuhren, würde ich die Tüte mitnehmen. Und tatsächlich: Im Sommer darauf schmuggelte ich sie in einem unbeobachteten Moment in den vollgepackten Kofferraum unseres Trabis.

Und dann, eines Morgens, noch waren nicht viele Menschen am Strand, die Sandburgen von gestern hatte die Nacht geschleift, und wie ein kostbares Törtchen in der Kuchenvitrine lag eine violett schimmernde Qualle im nassen Sand – da holte ich die Tüte heraus und schüttete die Muscheln wieder in die Ostsee.

Was ist das? Und wo kommt das her: diese Empathie gegenüber Dingen, als wären sie fühlende Wesen?

Neulich erzählte mir eine Frau von ihrer Mutter, die 1945 als Kind aus Breslau fliehen mußte. Einmal, als sie ihr in der Küche beim Puddingkochen zusah, bemerkte sie folgendes: „Sie riß die Packung auf und schüttete das Puddingpulver in den Topf mit der Milch. Danach warf sie die abgerissene Papierecke nicht etwa weg, sondern legte sie in das leere Tütchen.“

Als sie ihre Mutter darauf ansprach, sagte die, sie wolle nicht, daß sich die beiden Teile des Tütchens verlieren. „Das machte sie seit der Flucht so. Damals war es ihre größte Angst gewesen, die geliebte Mutter auf den tagelangen Fußmärschen zu verlieren.“

Je länger ich darüber nachdenke, um so mehr Verhaltensweisen fallen mir ein, die womöglich auf Erfahrungen und Traumata aus Kriegszeiten beruhen. Verwandte oder Bekannte haben mir davon erzählt. Oft wurden sie an die nachfolgende Generation vererbt, so daß man ihre Herkunft nur erahnen kann.

Ich denke an meinen Dresdner Großvater, der 1945 half, die Bücher der Sächsischen Landesbibliothek aus dem Keller des ausgebrannten Japanischen Palais zu retten. Auf Leiterwagen zogen er und die anderen Bibliothekare zigtausende Bände durch die Trümmerwüste. Daß er, als ich ihn Jahrzehnte später kennenlernte, größten Wert darauf legte, daß auch wir achtsam mit Büchern umgingen – wen wundert es, nach dieser Erfahrung?

Keine Frage: Die Liebe zu Büchern haben mein Vater, meine Brüder und ich von ihm. Den Drang, Dinge zu bewahren. Die Sorgfalt, mit der wir ein Buch anfassen: oft schon hat sie mir verwunderte Blicke eingetragen. In Bücher hineinschreiben? Den Buchrücken brechen? Eselsohren? Undenkbar für einen Deckert! Wahrscheinlich ist es ein fernes Echo auf das, was damals mit den Bibliotheksbüchern geschah.

Etwas bewahren wollen. Nicht loslassen können. Vermutlich sind es zwei Seiten einer Medaille. So wichtig es mir ist, schreibend festzuhalten, was sonst in Vergessenheit geriete, so schwer fällt es mir, mich von Dingen zu trennen, weil sie überzählig sind oder ausgedient haben.

Mein altes Fahrrad, das mich jahrein, jahraus über das Lüneburger Holperflaster getragen hat, über Stock und Stein, Schnee und Eis. Ist es nicht grob undankbar, wenn ich es jetzt einfach an einer Straßenlaterne stehenlasse (für den Fall, daß es doch noch jemand gebrauchen kann) oder dem Sperrmüll überantworte? Nicht, daß ich ihm einen Namen gegeben hätte, so wie meine Tochter, die ihr Fahrrad nach einem bei kleinen Mädchen hochberühmten Pferd getauft hat. Aber ein wenig hängt mein Herz eben doch daran.

„Es ist schon alt“, tröstet mich meine Frau, die über größere Ressourcen an Pragmatismus verfügt. Schon im Winter half mir ihr Realitätssinn aus der Not. Als das Fahrradschloß einfror und danach nicht mehr funktionierte, drückte sie mir das Zahlenschloß des alten Kinderrads in die Hand. „Aber“, wandte ich ein, „das kann man ja mit der Zange durchknipsen.“ Sie winkte ab. „Die alte Mühle klaut doch keiner.“

Natürlich hatte sie recht: Kein Mensch vergriff sich an meinem Rad, obwohl es nachts monatelang draußen stand. Das Wertvollste an ihm war ja auch der Regenschutz für den Sattel.

Wobei – ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Wie lautet der Satz von Montaigne, der mich schon seit einer Weile begleitet? „Die Dinge haben nicht ihr eigenes Gewicht, sondern das, welches wir ihnen geben.“

Erst neulich habe ich daran denken müssen, als ich las, daß im Sommer 1605, als im Südwesten Grönlands ein dänisches Schiff vor Anker ging, die herbeigepaddelten Inuit ihre Fuchs-, Eisbär- und Seehundfelle nicht gegen Gold und Silber tauschen wollten, wohl aber gegen alte Eisennägel und Nadeln.

Die Dänen waren hocherfreut über das gute Geschäft, das sie machten. Sie glaubten, die „Wilden“ übervorteilt zu haben. Aber die Inuit hatten ihre Wahl ganz bewußt getroffen. Nur bemaßen sie den Wert eines Gegenstands nicht an einer abstrakten Währung, sondern daran, wie nützlich er ihnen in ihrem beschwerlichen Alltag war.

Für einen Dieb ist mein Fahrrad keine Verlockung. Wertlos ist es dennoch nicht – nicht für mich. Erinnerungen hängen an ihm. Ich denke an all die Fahrten durch die Stadt, zur Bibliothek hinaus oder ins Grüne. An das in den Gassen schallende Weihnachtslied, das meine Tochter singt, wenn wir im Frühling zur Schule radeln. An das vertraute Knarzen, wenn ich zu ungestüm in die Pedale trete. An die Schmetterlinge in meinem Bauch.

Die Schmetterlinge? Na gut, vielleicht waren es auch kleine Mücken. Wenn ich im Sommer zum Yoga sauste, flogen sie mir in den Mund, und ehe ich es mir versah, hatte ich sie hinuntergeschluckt. Manchmal stellte ich mir vor, wie sie hilflos durch meinen Magen taumelten wie der Graf von Monte Christo durch sein finsteres Verließ. Ich wünschte, sie würden mir verzeihen, doch angesichts ihrer hoffnungslosen Lage erschien mir das nicht sehr wahrscheinlich.

Der Gedanke an sie verfolgte mich bis in den Schlaf. Ich erinnere mich an einen Traum. Es war Nacht, im Fenster stand weiß und voll der Mond. Plötzlich sah ich mich selbst: schlafend, und aus meinem Mund, der leicht geöffnet war, flogen kleine Schmetterlinge.

Ob ich auch von meinem Fahrrad träumen werde? Unwahrscheinlich ist das nicht. Aber zunächst steht mir, steht uns ja der Abschied bevor. In ein paar Tagen, ein paar Wochen ...

Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn es soweit ist. Werde ich ihm zärtlich über den Sattel streichen, noch einmal seinen Lenker tätscheln, ihm einen letzten Dank zuflüstern? Werde ich mich noch einmal nach ihm umdrehen, die Hand zum Gruß erhoben? Bevor ich mich endlich auf den Weg mache: zu Fuß oder vielleicht schon auf einem anderen Fahrrad – das Platzen der Knospen im Ohr, den blauen Himmel über mir.

Diese Geschichte habe ich am 14. April 2024 an 1275 Leserinnen und Leser verschickt. Wenn auch Sie meine Geschichten erhalten wollen, tragen Sie sich gern hier ein:

Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier:

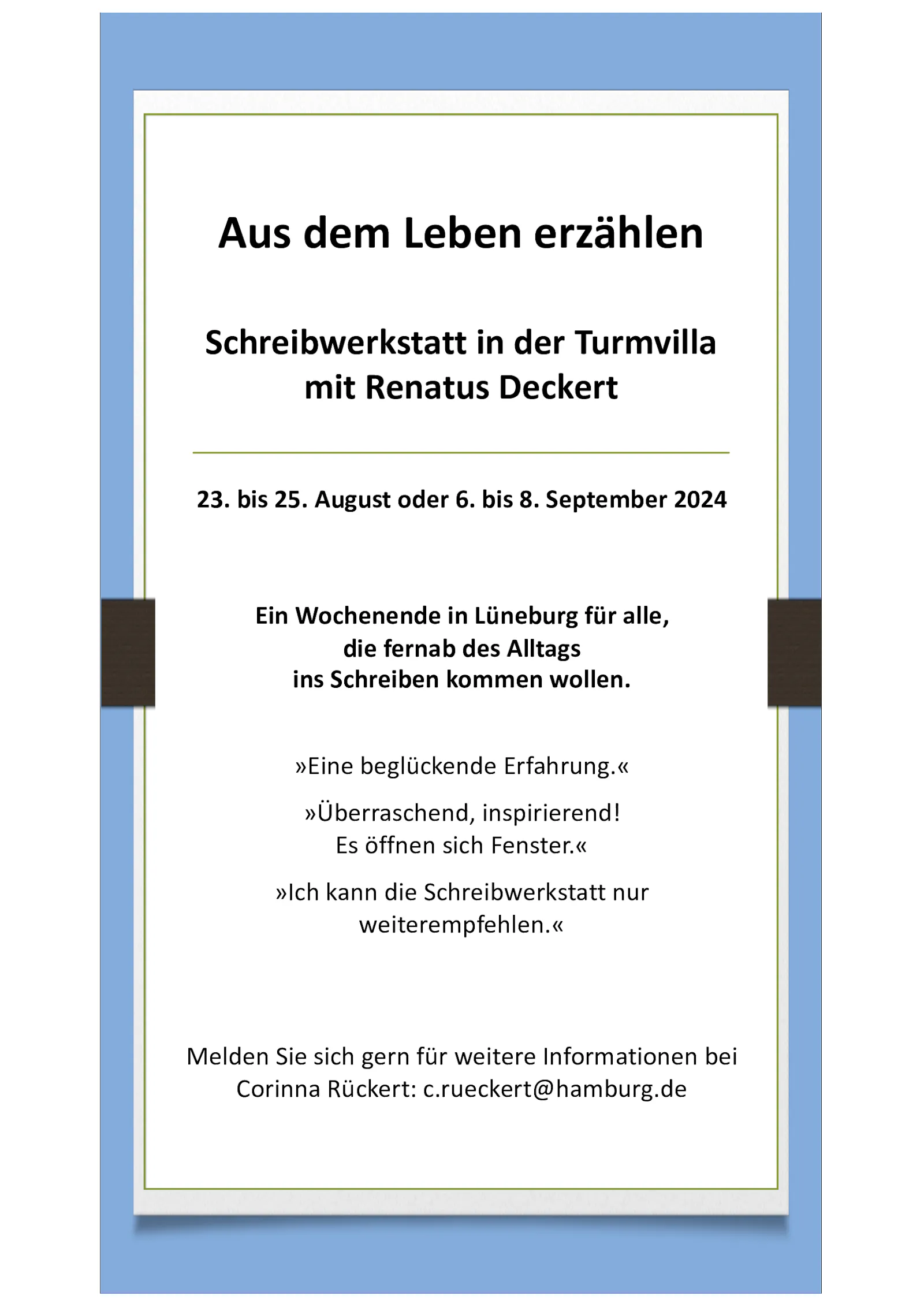

Und hier noch ein Hinweis für alle die, die es nicht beim Lesen belassen wollen: