„Ich habe meine Position gefunden“

Bertram Ziegler über seinen Weg ins Priestertum

„Das hier ist keine Karriere, es ist ein Dienst.“ Ein Dienst am Menschen, kein Freifahrtschein und keine Garantie für Top-Positionen. Der Mann, der darauf hingewiesen hat, hat zwar selbst die höchste Karriere gemacht, die man als katholischer Priester machen kann. Trotzdem war es Papst Franziskus bei der Priesterweihe im April wichtig, seinen neuen Kollegen mit auf den Weg zu geben, dass sie auf die Menschen schauen sollen. Nicht auf sich selbst. Berufung statt Beruf leben. „Seid Hirten… Hirten, die mit dem Gottesvolk gehen: Mal voran, mal mittendrin in der Herde, mal hinter ihr – aber immer bei ihr.“ Sie sollten dem Stil Gottes für sein Volk folgen, dem Stil der Nähe, des Mitleids und der Zärtlichkeit.

Auch Bertram Ziegler hat sich vor acht Jahren dafür entschieden, diesem Stil zu folgen. Im Oktober ist der 29-Jährige nach acht Jahren Studium und Ausbildung zum Priester geweiht worden. Wäre Corona nicht gewesen, wäre Pfingsten sein groβer Tag gewesen, das Fest, an dem die Kirche ihren Geburtstag feiert. Ein symbolisches Datum für diesen Schritt.

Foto: privat

Als Jung-Priester gehört Bertram Ziegler jetzt zu einem immer kleiner werdenden Kreis, an die 13.000 Priester gibt es aktuell in Deutschland. 7000 weniger als Anfang der 1990er Jahre, als Bertram Ziegler geboren wurde. Im Jahr seiner Geburt, 1992, wurden in Deutschland noch 269 Männer zum katholischen Priester geweiht. Im vergangenen Jahr waren es 57 – einer von ihnen war der 29-Jährige. Die katholische Kirche in Deutschland bräuchte eigentlich viel mehr Männer, die sich für das Priesteramt entscheiden. Doch das ist nicht in Sicht, die Zahl der Neuaufnahmen in die Priesterseminare – die Ausbildungsanker der angehenden Seelsorger – ist seit Jahren auf niedrigem Niveau.

So niedrig, dass es das Priesterseminar in Würzburg, in dem Bertram Ziegler die meiste Zeit seiner Ausbildung verbracht hat, in dieser Form nicht mehr gibt. Mangels Kandidaten studieren die Seminaristen aus den Bistümern Würzburg und Bamberg jetzt in München. Elf waren es zuletzt in der Mainstadt gewesen. Es ist nicht gesagt, dass alle elf am Ende wirklich Priester werden. Und: Auf einen Neu-Priester kommen elf, die aus ihrem Dienst ausscheiden, weil sie die Altersgrenze erreicht haben oder ihr Amt niederlegen. Die Pfarreien werden gröβer, das Bistum Würzburg hat gerade so genannte pastorale [1] (Abre numa nova janela) Räume gebildet – Groβräume, um dem Priestermangel entgegenzuwirken.

Sieben bis acht Jahre dauert die Ausbildung zum Priester in Deutschland – ein Jahr Propädeutikum, fünf Jahre Theologie-Studium, ein bis zwei Jahre Pastoralkurs. Ein langer Weg in eine Berufung, die keinen 9-to-5-Job verspricht, dafür viel Arbeit, Verpflichtung zum Zölibat, engste Bindung an die Institution Kirche als Arbeitgeber in einer immer säkularer werdenden Gesellschaft. Eine Institution, die jede Menge Fragen aufwirft – Umgang mit Wiederverheirateten, Geschiedenen, Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen, Missbrauchsskandale. Die deutsche Bewegung Maria 2.0 fordert mehr Rechte für Frauen in der Kirche, im „Synodalen Weg“ sollen nicht nur der Missbrauchsskandal aufgearbeitet, sondern auch Perspektiven für die Kirche entwickelt werden. Die Mühlen mahlen langsam, derweil bleiben die Strukturen gleich.

Warum ist das noch attraktiv für junge Männer? Bertram Ziegler erzählt im Interview, was ihn motiviert hat.

Warum haben Sie sich dafür entschieden Priester zu werden?

Ich wusste mich im Glauben und in der Kirche beheimatet und habe mir auf Grund der Begegnungen mit authentischen und echten Priestern die Frage gestellt: „Wäre das nicht auch was für dich?“ Mir war es ein Antrieb, für Gott und die Menschen da sein zu wollen und das hat mich angesprochen - vor allem auch das Arbeitsprofil mit den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen wie zum Beispiel Jugendarbeit, Schule, Seniorenheim, Krankenhaus, Gemeinde, Gottesdienste und Sakramentenspendung.

Ich habe mich damals für diesen Weg entschieden mit der Perspektive, dass ich nicht Priester werden muss, aber dass es so kommen könnte. Man beginnt diese Ausbildung mit einer Vorphase, einem Propädeutikum. Ich habe ein Sozialpraktikum absolviert, Sprachen gelernt, die Gebets- und Glaubensschule besucht sowie verschiedene Themenabende. Wir waren eine sehr heterogene Gruppe, auch vom Alter her; in einem Glaubenskurs haben wir erst einmal versucht auf eine gemeinschaftliche Basis zu kommen. Und so kam eins zum anderen.

Ich sehe Glaube als ganz, ganz groβe Bereicherung in meinem Leben, der sich immer weiterentwickeln wird. Ich hoffe, ich werde nicht komplett stehen bleiben. Aber ich habe meine Position gefunden.

Wie hat Ihre Familie, ihr Umfeld auf diesen neuen Weg reagiert?

Die Reaktionen sind damals sehr unterschiedlich ausgefallen. Meine Eltern waren eher zurückhaltend und haben sich vor allem anfangs gefragt, ob das für mich das Richtige ist. Heute kann ich ihre Sorgen gut nachvollziehen, aber zugleich haben sie im Laufe der Zeit gespürt, dass dieser Weg zu mir passt und mich erfüllt. Von meinen Freunden bekam ich viel Rückendeckung. Viele hatten gesagt: „Das habe ich mir bei dir eh schon gedacht“ oder „Wenn nicht du, wer dann?“ Natürlich gab es auch Anfragen wie „Acht Jahre Ausbildung - meinst du, dass du das möchtest?“ oder „Meinst du, dass du das bis zum Ende deines Lebens machen willst?“ Dennoch habe ich größtenteils Wertschätzung für meinen Weg erfahren dürfen.

Was war in Ihrer Ausbildung der wichtigste Motor dann tatsächlich Priester zu werden?

Der gröβte Treiber in meiner Berufungsgeschichte war sicher mein Frei-Jahr in Brixen in Südtirol. Ich konnte mich völlig frei entscheiden, was ich lernen und anschauen möchte. Ich hatte begeisternde Professoren, die ich als sehr authentisch erlebt habe.

Inwiefern?

Sie haben nicht nur Lehre betrieben. Sie wollten etwas mitgeben und haben das auch praktisch gelebt. Ein Professor zum Beispiel war zugleich Dekan am Dom und in der Pfarrseelsorge aktiv. Er hat den emeritierten Bischof, der im Sterben lag, jeden Tag umsorgt. Das war für mich ein authentisches Zeugnis, dass gelebter Glaube, Nächstenliebe, Berufung als Priester und der Bereich Forschung und Lehre zusammenpassen können und sich ergänzen, ja mehr noch: dass sie zusammengehören.

Foto: privat

Welche Rolle hat Ihre Kindheit für den Weg ins Priestertum gespielt?

Der eine Punkt ist sicherlich: Ich bin mit gelebtem Glauben aufgewachsen. Meine Oma hat mich enorm geprägt. Sie hat mich behutsam, aber nie drängend in den Glauben eingeführt. Wir hatten einen witzigen Dreischritt: Wir haben zusammen gebetet, geputzt und gegessen. Meine Oma hat liturgische Geräte für die Pfarrei vor groβen Festen gereinigt. Da haben wir zusammen im Wohnzimmer gesessen, haben die Geräte geschrubbt und auf dem Ölofen einen Bratapfel geschmort.

Meine Oma hat eine Volksfrömmigkeit gelebt, wie sie zu ihrer Zeit im Ort völlig üblich war. Ich habe von klein auf mitgeholfen, die Blumenteppiche für die Fronleichnamsprozessionen zu richten, ich habe mit meinen Freunden mit Schrubber Prozession nachgespielt. Glauben zu leben war für mich als Kind normal.

Diese Begeisterung habe ich nie verloren. Ich war bei den Pfadfindern aktiv, die ja auch christlich geprägt sind, war dann bei den Ministranten. Ich habe gut in diese Gemeinschaft hineingefunden. Die war damals noch stark hierarchisch geprägt. Ich habe das erste Jahr über nur zur Wandlung geklingelt, dann durfte ich bei der Gabenbereitung helfen, später die Leuchter zum Evangelium halten und zum krönenden Abschluss das Weihrauchfass bei hohen Feiertagen schwenken. Für mich war es gut, dass ich Schritt für Schritt in diese Aufgaben hineingewachsen bin. Ich habe im Lauf der Zeit Verantwortung übernommen, Gruppen geleitet und begleitet.

Und der zweite Punkt?

Wir wurden immer wieder begleitet von jungen, dynamischen Kaplänen. In meinem Heimatort Baunach waren wir immer chronisch unterbesetzt beim Personal. Der Ort liegt in Randlage des Bistums Würzburg, es kam nur schwer jemand dauerhaft hin. Stattdessen waren dort viele Kapläne eingesetzt, oder junge Männer und Frauen in der Ausbildung zum Pastoralreferenten, auch Diakone in Ausbildung. Es war immer was los, ein Kommen und Gehen, es war immer auch unklar, wann der Nächste kommt.

Was mich aber daran fasziniert hat, war, dass es überhaupt diese jungen Leute gab, die sich für die katholische Kirche als Arbeitgeber entschieden haben. Wir haben viel gemeinsam unternommen, es gab jeden Monat ein Angebot, einen Ausflug, ein spirituelles Gemeinschaftserlebnis.

Welche Erinnerungen haben Sie an die Gottesdienste Ihrer frühen Kindheit?

Bei uns in Baunach gab es zwei Gottesdienste am Wochenende, die immer voll waren, so war mein Eindruck als Kind. Ich stand mit meiner Oma ganz hinten und habe nur durch eine Lücke vom Kirchenschiff ganz hinten vorne zum Altar durchschauen können. Eine nachdrückliche, prägende Erfahrung.

Heute nahezu undenkbar… auβer vielleicht in der Christmette an Weihnachten.

In meiner Heimatgemeinde in Baunach habe ich tatsächlich auch erlebt, wie stark sich die Kirche in dieser kurzen Zeit bis heute verändert hat. Als Kind kannte man die Gemeinde vor Ort, vielleicht noch die Filialkirchen. Dann wurde Baunach eine Pfarreiengemeinschaft aus vier Pfarreien, zu denen jeweils mehrere Dörfer gehören. Als ich Jugendlicher war, wurde diese nochmals um zwei Pfarreien erweitert. Schlieβlich wurde Baunach Teil eines Pfarreien-Konstrukts mit rund 40 Ortschaften. Seit vor drei, vier Jahren die Ordensgemeinschaft der Salesianer in Pfaffendorf weggegangen ist, ist diese Pfarreiengemeinschaft auch noch hinzugekommen. Ich habe also selbst gemerkt, wie stark sich Kirche strukturell verändert hat in den vergangenen zwanzig Jahren, seit ich mich bewusst erinnere – ich bin jetzt 29. Das ist ein massiver Umbruch.

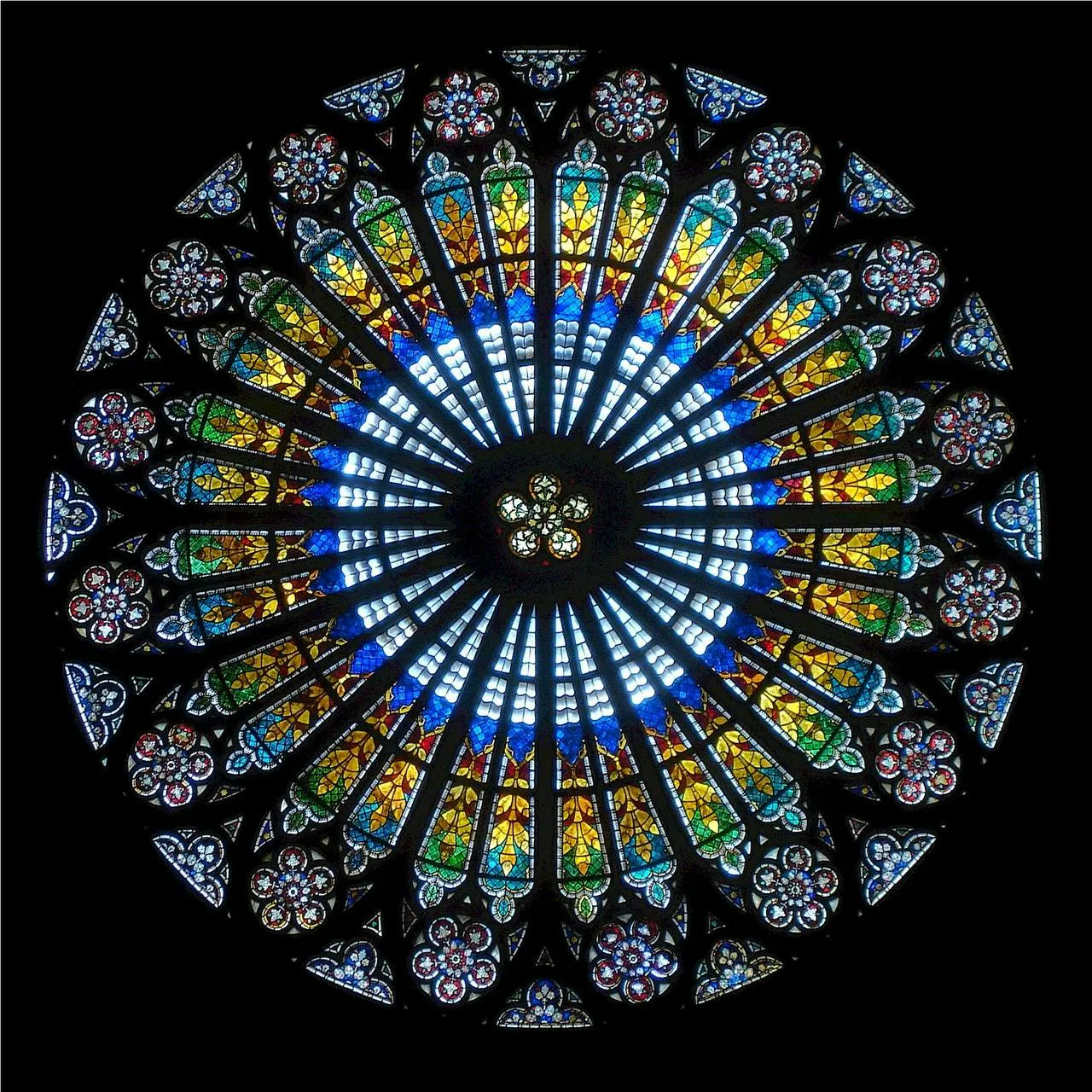

Foto: Adrien Olichon, pexels

Ist die Gegend um Baunach nicht eigentlich noch sehr katholisch geprägt?

Ich weiβ gar nicht, ob man das heute noch von irgendeiner Gegend in Deutschland so sagen kann. Ich denke, eine sehr katholische Prägung ist der Einzelfall.

Als ich als Ministrant in Baunach gestartet bin, waren wir 100 Ministranten. Als ich weggegangen bin, waren es 60. Und heute sind es 20. Das ist eine typische Entwicklung, denke ich. Die Bindung an Vereine und regelmäβige Verpflichtungen hat einfach rapide abgenommen. Schüler sind mehr gebunden durch Ganztagsschule, haben nicht mehr so viel Zeit. Was die Pandemie hier für langfristige Folgen hat, können wir noch gar nicht abschätzen. Wer einmal gegangen ist, kommt nicht so leicht wieder.

Bei der individuellen Glaubensgeschichte spielt aber letztlich ja nicht nur der Wohnort eine Rolle, sondern auch der Freundeskreis, die Peergroup. Je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt, beeinflusst das auch das eigene Empfinden vor Ort.

Sie haben sich für einen Beruf entschieden, dessen Ansehen durch die Missbrauchs-Skandale der vergangenen Jahre durchaus auch gelitten hat. Empfinden Sie diesen Imagewandel so – und wenn ja, wie haben Sie Ihren Weg gefunden, damit umzugehen?

Mir ist bewusst, dass das Ansehen der Priester gerade in den letzten Jahren stark gelitten hat. Die Krise in Folge der Missbrauchsskandale ist schlimm und daran gibt es auch nichts zu beschönigen. Ich weiß auch, dass viele die von mir gewählte Lebensform nicht verstehen können, aber dazu eine Meinung haben. Und mir ist bewusst, dass Priester heute unter Generalverdacht stehen, einen schweren Stand haben und Positionen vertreten, für die sie oft keinen Applaus erhalten. Was mir aber in den Debatten und auch in der öffentlichen Meinung fehlt, ist all das, was unzählige Priester auch heute an Gutem leisten.

Ich merke das natürlich durch meine Arbeit seit meiner Priesterweihe noch deutlicher: Menschen finden bei Priestern in Trauer- und Beratungsgesprächen, aber auch beim Sakrament der Versöhnung Zuspruch, ein offenes Ohr, Verständnis und Begleitung - was aus verständlichen Gründen oft nicht herausposaunt wird. Ansprechend gestaltete Eucharistiefeiern und andere Gottesdienstformate bestärken viele Menschen und schenken Gläubigen gerade in dieser Zeit Hoffnung, Trost und Vertrauen – etwas, das viele Gläubige leider nicht so oft weitererzählen. Kinder und Jugendliche, Familien und Menschen auf der Suche werden durch viele Priester und andere pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Suchen ihres Glaubens begleitet und in ihrer Lebensplanung bestärkt.

Kurzum: Es gäbe viel an Gutem zu erzählen, doch leider Gottes verkauft sich das ziemlich schlecht. Nun haben Sie gefragt, wie ich mit dem Imagewandel umgehe. Dazu kann ich nur von mir sagen, dass ich auf meine Weise das Beste vor Ort in Gemeinde und Schule gebe, um Zeugnis von meinem Leben und Glauben, ja auch von meiner Berufung zu geben. Ich stehe Rede und Antwort, wo ich ins Gespräch kommen kann, und man wirklich auch in einen ernsthaften und konstruktiven Dialog kommen kann. Was die Menschen davon mitnehmen und wie sie mich beurteilen, liegt an ihnen. Mehr als mit meinem eigenen Leben bezeugen kann ich nicht.

Für viele Gemeindemitglieder vor Ort – ob aktiv oder eher passiv – bleibt ungeachtet der überregionalen Situation der Pfarrer die zentrale Figur, auch wenn heute ohne die Ehrenamtlichen vermutlich überhaupt nichts mehr funktionieren würde in der Kirche. Wie gehen Sie damit um?

Diese Zentrierung ist Fluch und Segen zugleich. Ich mache mir immer bewusst, dass wir als Christen ohnehin eine stark personenzentrierte Religion leben, nicht nur im Hinblick auf den Pfarrer, sondern auch im Rahmen abstrakter Begriffe. Schon die Dreifaltigkeit – Gott, Jesus, Heiliger Geist – ist ja personengedacht.

Was mir aber dabei auffällt, ist, dass der unterste Baustein – die Gemeinde vor Ort, vielleicht auch die Gemeinschaft vor Ort – immer den Anfang bildet. Wenn ich vor Ort Menschen erlebe, die – egal in welcher Berufsgruppe sie sind – in ihrem Glauben begeistern und überzeugen, können sie die Gemeinde beeinflussen, auch unabhängig vom Pfarrer.

Die Hauptamtlichen sind vielleicht gar nicht diejenigen, an denen alles liegt, sondern es kommt stark auch auf die gemeindlichen Strukturen und ihre Vernetzung an. Davon hängt ab, wie eine Gemeinde aufgestellt und ansprechend ist.

Ich schaue mir auch gerne Weltkirche an und bin deshalb nie völlig enttäuscht von den Gegebenheiten in Deutschland, weil Kirche weltweit so unterschiedlich funktioniert.

Foto: pixabay

Zum September wechseln Sie als Kaplan nach Schweinfurt, danach folgen drei Jahre als Vikar. Ein langer Weg.

Zum Glück! Es tut mir gut, dass ich Zeit habe in meine Aufgabe hineinzuwachsen. Ich habe Zeit neue Formate auszuprobieren, Projekte zu entwickeln ohne die komplette Verantwortung für eine Pfarrei zu haben. Zu erkennen, wie ich Gruppen gewonnenhabe, damit sie sich die Initiativen zu eigen machen und nicht nur als mein Projekt ansehen.

Werden Sie als Pfarrer noch Zeit dafür haben?

Sicher weniger. Deshalb ist es wichtig, dass ich schon vorher genügend Zeit hatte um auszuprobieren, was funktionieren könnte an Gemeindearbeit.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Vom Traum her sehe ich mich in Gemeinden, in denen sich die Gläubigen über ihren Glauben freuen, weil sie wertvolle und für sich gewinnbringende Erfahrungen gesammelt haben. Ich träume davon, dass vereinzelt Gemeinden neuen Schwung erlangen und Menschen in ihrem Glauben ansprechen und motivieren können.

Realistisch denke ich, dass ich wohl als Pfarrer an einer ersten Pfarrstelle in einem Pastoralen Raum mit der Unterstützung von weiteren Haupt- und Ehrenamtlichen eine Vielzahl von Gemeinden leite bzw. begleite und sie darin bestärke, dass sie vor Ort Glaube und Kirche lebendig halten können.