Wie Frauen im Naturschutz ihr Leben riskieren

Frauen leiden besonders stark unter Klimakrise und Naturzerstörung, sind zugleich aber zentrale Akteurinnen im Kampf dagegen. Trotzdem bleiben ihre Beiträge oft unsichtbar und ihre Perspektiven ungehört. In diesem Artikel zeige ich dir, wie Frauen weltweit den Naturschutz geprägt haben, welchen Risiken sie dabei ausgesetzt sind und warum echte Geschlechtergerechtigkeit unverzichtbar für nachhaltigen Umweltschutz ist. Wir gehen rein!

Wenn du an Umweltschutz denkst, kommen dir wahrscheinlich zuerst bedrohte Arten oder verschmutzte Meere in den Sinn. Du denkst an große internationale Organisationen, die gegen Regierungen und Unternehmen kämpfen. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass nicht nur Geld und Einfluss, sondern auch Geschlechtergerechtigkeit entscheidend für den Erfolg von Naturschutzprojekten ist? Frauen tragen in vielen Regionen die Hauptlast der Konsequenzen von Waldverlust, Wasserknappheit oder Extremwetterereignissen, leiden also ganz besonders unter Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Gerade ihre existenzielle Betroffenheit macht sie zu zentralen Akteurinnen bei der Bewältigung dieser Krisen. Doch trotz dieser entscheidenden Rolle sitzen Frauen laut UNEP-Report weltweit nur zu 17 Prozent in Umwelt-Gremien der Vereinten Nationen und besetzen weniger als 30 Prozent der Fachstellen in großen Naturschutzorganisationen wie dem WWF. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Frauen sind im Naturschutz strukturell unterrepräsentiert. Warum aber sollte das für den Schutz der Artenvielfält wichtig sein? Und welche Potenziale bleiben ungenutzt, wenn Frauen in diesen Bereichen nicht ausreichend repräsentiert sind? Schauen wir es uns an.

Frauen sitzen weltweit nur zu 17 Prozent in Umwelt-Gremien der Vereinten Nationen und besetzen weniger als 30 Prozent der Fachstellen in großen Naturschutzorganisationen wie dem WWF.

Pionierinnen der Umweltbewegung

Der Einfluss von Frauen auf den Naturschutz begann deutlich früher als häufig angenommen, also lass uns mal mit einer kleinen Zeitreise starten. Besonders bekannt sind die Akteurinnen ab dem Ende des 19. Jahrhunderts. Damals formierten sich Initiativen, die auch maßgeblich von Frauen gestaltet wurden. Zu den prägenden Persönlichkeiten in Deutschland gehörte Lina Hähnle (1851–1941), die Gründerin des heutigen Naturschutzbundes Deutschland (NABU).

Geboren wurde Lina Hähnle als Emilie Karoline Hähnle am 3. Februar 1851 in Sulz am Neckar. Sie stammte aus einer angesehenen Familie und heiratete 1871 ihren Cousin Hans Hähnle, einen wohlhabenden Unternehmer. Ja, I know, damals war’s genetisch noch etwas, na ja. Lina Hähnle jedenfalls entwickelte frühzeitig Interesse am Vogelschutz, der damals vor allem durch exzessiven Vogelfang und Jagd bedroht war. Vor allem die Mode, sich Hüte mit speziellen Federn zu schmücken, war ein echtes Problem. 1899 gründete sie in Stuttgart den „Bund für Vogelschutz“ (BfV), aus dem später der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hervorging. Ihr Einsatz konzentrierte sich vor allem auf die Einrichtung von Schutzgebieten für Vögel und auf eine aktive Öffentlichkeitsarbeit gegen den Vogelfang und den Handel mit Federn. Unter ihrer Leitung etablierte der Verein das erste deutsche Vogelschutzgebiet auf dem Federseegebiet in Baden-Württemberg. Durch ihre Arbeit wuchs die Organisation schnell und gewann bald auch politische Unterstützung. Hähnle leitete den Bund bis 1938 und blieb auch danach Ehrenvorsitzende bis zu ihrem Tod am 1. Februar 1941. Heute gilt Lina Hähnle als eine der bedeutendsten Pionierinnen des deutschen Naturschutzes, und der NABU zählt mit mehr als 875.000 Mitgliedern zu den größten Umweltorganisationen Deutschlands. Well done, Lina!

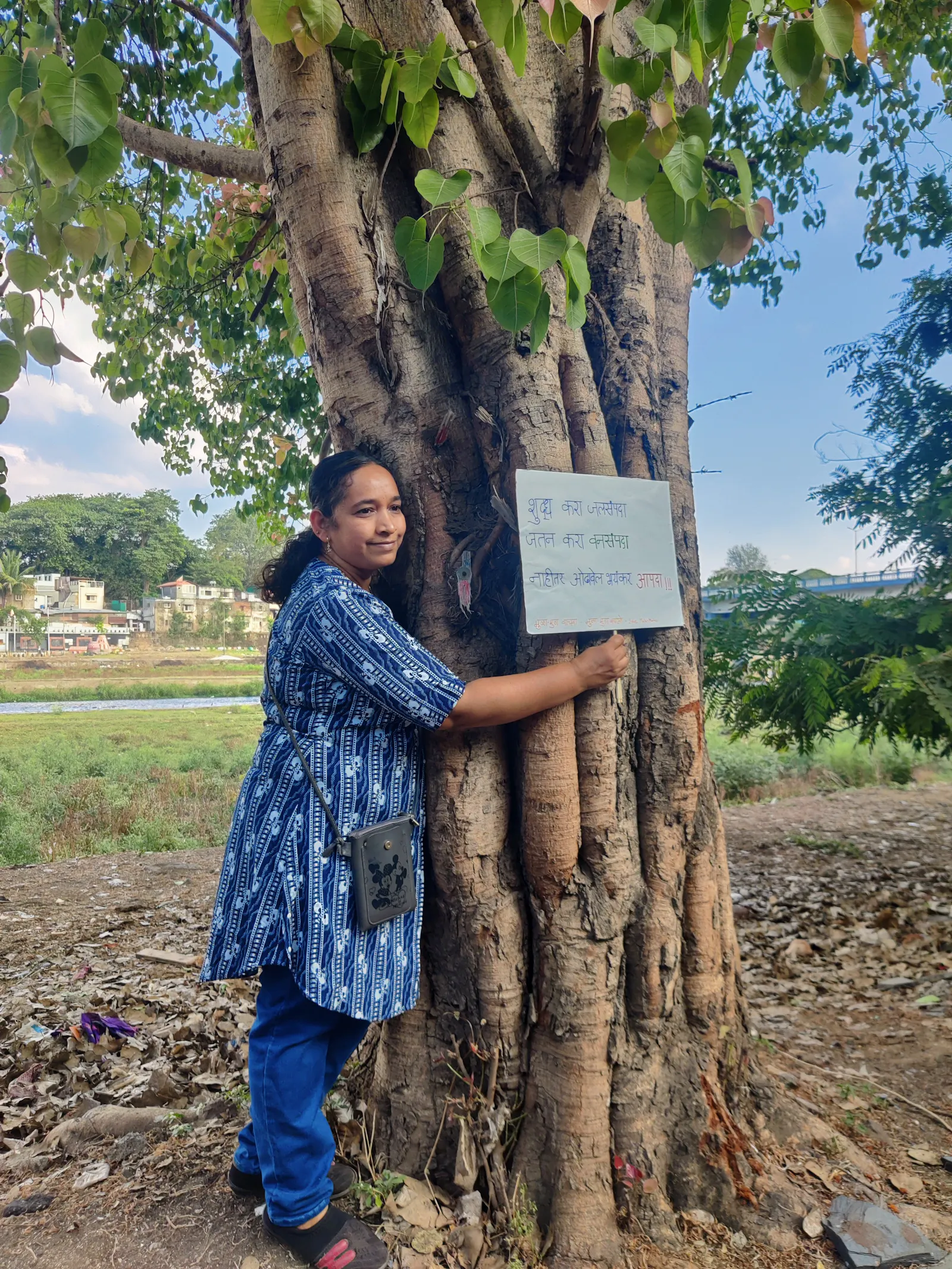

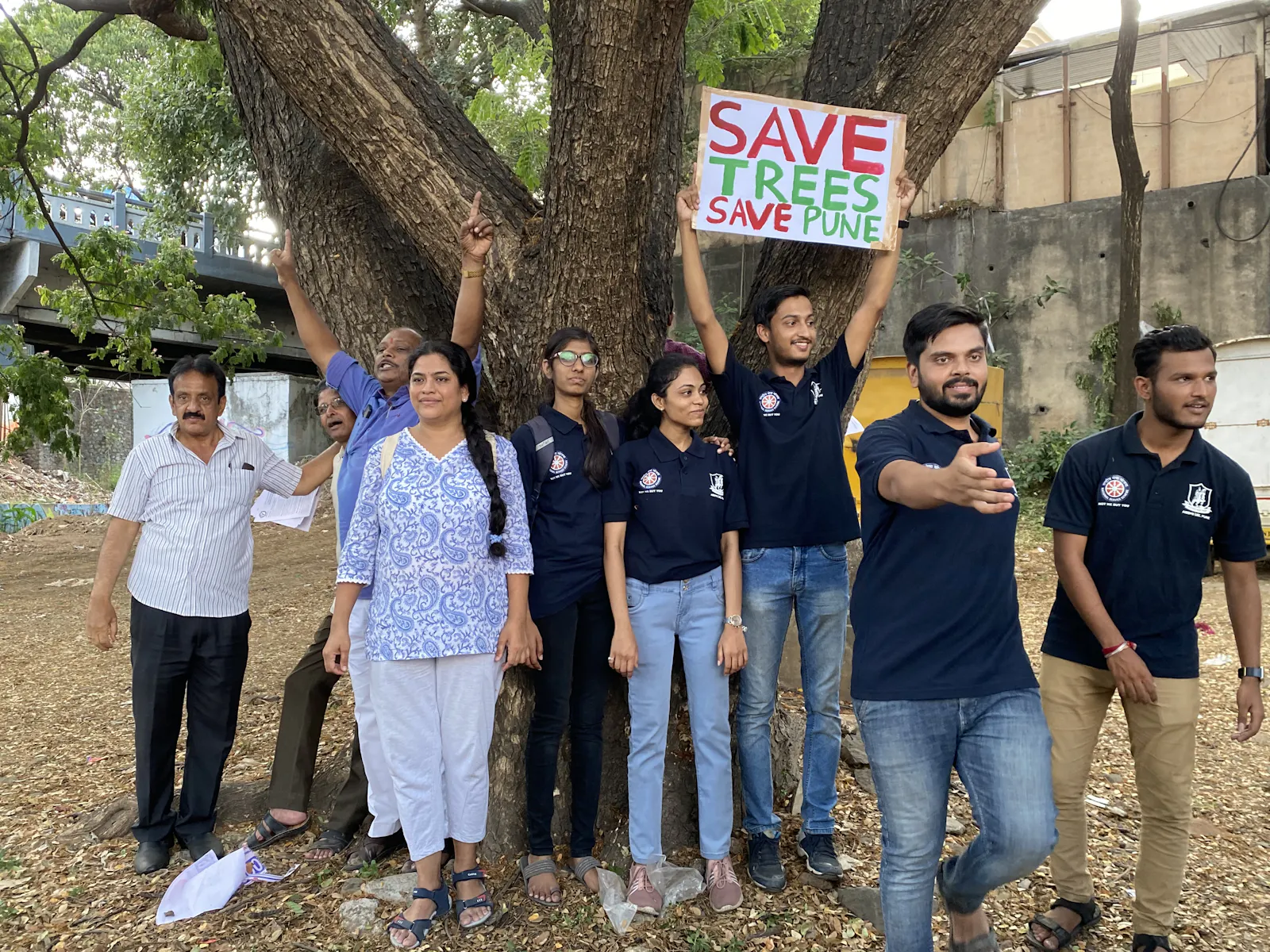

Aber erweitern wir mal unseren geographischen Horizont. Etwa 70 Jahre später entstand die Chipko-Bewegung, ein ökologisch motivierter Protest in der nordindischen Region Uttarakhand. Im Jahr 1973 wurde Chipko („sich anklammern“) durch Dorfbewohnerinnen initiiert, um die lokale Waldzerstörung durch kommerziellen Holzeinschlag zu verhindern. Ausgangspunkt war das Dorf Reni, dessen Einwohner:innen unter Leitung von Gaura Devi (1925–1991) die betroffenen Bäume umarmten und sich den Holzfällern in den Weg stellten. Hintergrund war, dass Frauen in dieser Region traditionell den Großteil der Arbeit rund um den Wald verrichteten – dazu gehörten unter anderem Brennholzbeschaffung, Versorgung der Tiere und Wasserversorgung der Familien. Entsprechend existentiell war ihre Abhängigkeit von intakten Waldgebieten.

Durch ihren gewaltfreien, symbolischen Widerstand erzielte die Bewegung nicht nur Aufmerksamkeit, sondern konkrete politische Erfolge: So wurde nach landesweiten Protesten und Aktionen 1980 durch die indische Regierung ein 15-jähriges Abholzungsverbot im Himalaya-Gebiet verhängt. Der Erfolg von Chipko lag darin, dass diese Initiative ökologische, soziale und ökonomische Aspekte miteinander verband. Diese lokale Bewegung gilt heute als exemplarisch für Basisbewegungen im globalen Umweltschutz.

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des weiblichen Engagements für Umweltfragen ist die Arbeit von Wangari Maathai (1940–2011). Die promovierte Biologin gründete 1977 in Kenia das Green Belt Movement, das im Laufe der Jahre eine umfassende Umweltbewegung mit politischer Tragweite wurde. Ausgangspunkt für die Gründung war eine zunehmende Bodenerosion und Wasserknappheit, ausgelöst durch massiven Waldverlust. Maathai initiierte zunächst Baumpflanzaktionen, an denen hauptsächlich Frauen aus ländlichen Gebieten teilnahmen. Neben der Wiederaufforstung zielten diese Aktionen darauf ab, Frauen eine unabhängige Einkommensquelle zu erschließen, etwa durch den Verkauf der Setzlinge. Gleichzeitig vermittelte das Green Belt Movement Wissen über ökologische Zusammenhänge, nachhaltige Landnutzung und demokratische Teilhabe. Es ist eine echte Graswurzel-Bewegung, die bis heute großen Einfluss hat.

Wangari Maathais Ansatz war politisch anspruchsvoll, weil er neben ökologischen Zielen auch die politische Selbstbestimmung und Bildung der beteiligten Frauen vorantrieb. So wurden bis heute rund 50 Millionen Bäume gepflanzt und hunderte lokale Frauengruppen gestärkt. Für ihr Wirken wurde Maathai 2004 als erste Afrikanerin mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Diese Auszeichnung anerkannte ausdrücklich die Verbindung von Umweltschutz, Armutsbekämpfung und Demokratieförderung, die Maathai verfolgte.

Studien zeigen längst, wie viel erfolgreicher Projekte verlaufen, wenn lokale Frauen aktiv eingebunden werden.

Neben ihren aktivistischen Beiträgen prägten Frauen auch maßgeblich die wissenschaftliche Forschung zum Umweltschutz. Ein herausragendes Beispiel ist die Meeresbiologin Sylvia Earle (*1935), deren Arbeit seit den 1960er-Jahren wegweisend für die Erforschung mariner Ökosysteme ist. Als erste weibliche Chefwissenschaftlerin der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) setzt sie sich unermüdlich für den Schutz mariner Lebensräume ein und schärft das Bewusstsein für die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Weltmeere. Durch zahlreiche Expeditionen und technische Innovationen, wie die Beteiligung an der Entwicklung von Forschungs-U-Booten, erweiterte Earle unser Verständnis der Ozeane, und ja, ich find sie ziemlich krass. Ihre Forschungsarbeiten und ihre Fähigkeit, diese öffentlich zu kommunizieren, trugen maßgeblich dazu bei, dass Meeresökosysteme heute als essenziell für den globalen Klimaschutz anerkannt werden.

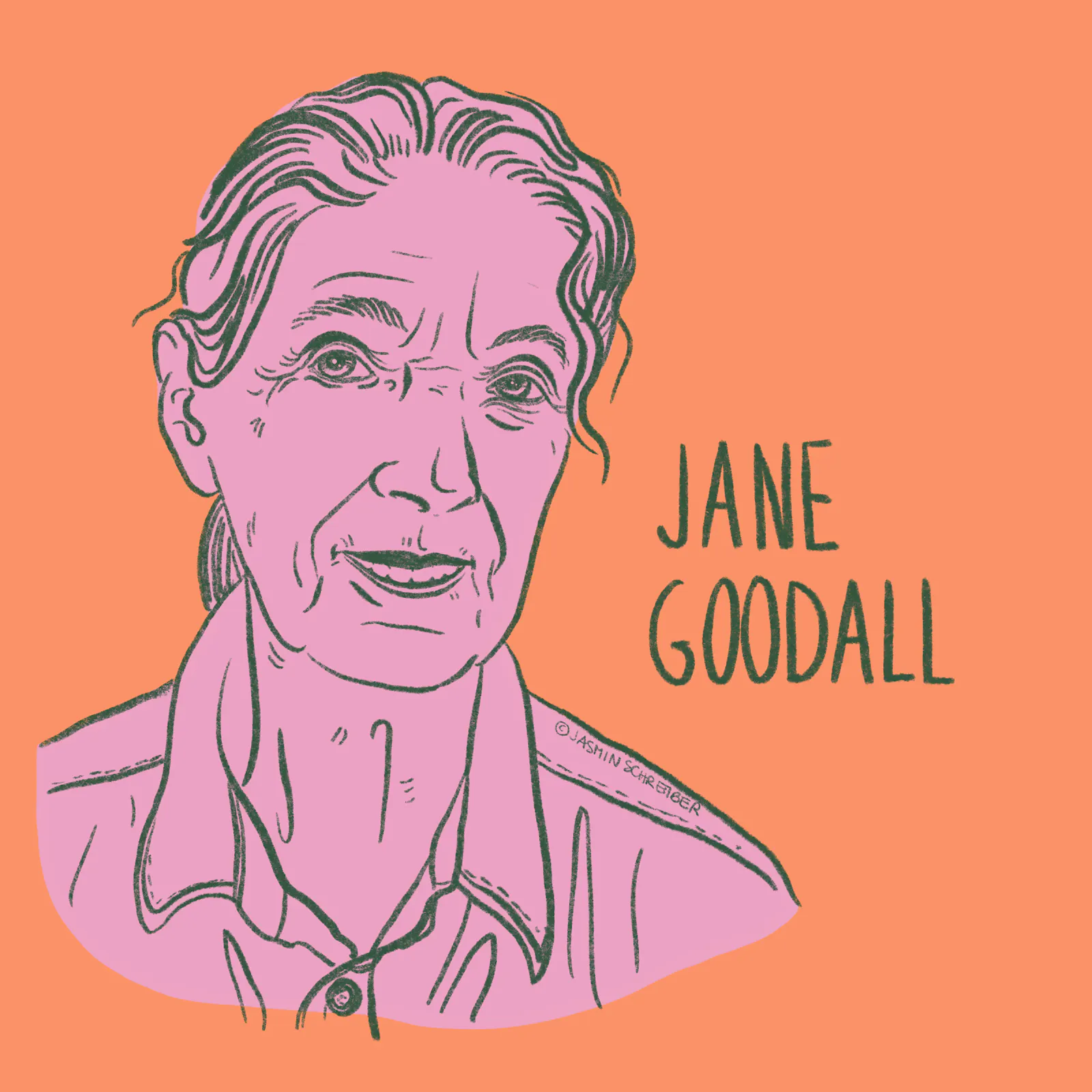

Die nächste Wissenschaftlerin kennst du bestimmt auch: Die britische Verhaltensforscherin und Primatologin Jane Goodall (*1934) revolutionierte unser Verständnis nichtmenschlicher Tiere, beziehungsweise Primaten. Ab 1960 dokumentierte sie in Langzeitstudien im Gombe Stream Nationalpark in Tansania das Sozialverhalten freilebender Schimpansen. Goodall war die erste, die detailliert festhielt, wie Schimpansen Werkzeuge benutzen – eine Fähigkeit, die bis dahin ausschließlich uns Menschen zugeschrieben wurde. Diese Beobachtung veränderte die wissenschaftliche Perspektive auf Tiere grundlegend und führte zu neuen Ansätzen im Artenschutz, die den Fokus stärker auf individuelle Tiere und ihre sozialen Zusammenhänge legen. Bis heute engagiert sich Jane Goodall unermüdlich für den Naturschutz, insbesondere in den Regionen, die sie ihr Leben lang erforscht hat.

Sprechen wir über Jane Goodall, müssen wir auch über Dian Fossey (1932–1985) sprechen. Bekannt wurde Fossey durch ihre langjährige Feldforschung an Berggorillas in den Virunga-Bergen von Ruanda, die sie ab 1967 betrieb. Ihre Arbeit lieferte grundlegende Erkenntnisse über das Verhalten und die sozialen Strukturen der bedrohten Berggorillas und trug maßgeblich zu deren Schutz bei. Fossey machte bereits frühzeitig auf die Gefahren aufmerksam, denen diese Tiere durch Wilderei und illegalen Handel ausgesetzt waren. Genau dieses konsequente Vorgehen gegen Wilderer und ihre kompromisslose Haltung gegenüber lokalen wie internationalen Akteuren, die am illegalen Handel mit Gorillas beteiligt waren, brachten ihr zahlreiche Feinde ein. Sie erhielt regelmäßig Drohungen und wurde wiederholt zur Zielscheibe gewaltsamer Einschüchterungen. Trotz dieser Risiken hielt Fossey an ihrer Mission fest und setzte sich weiterhin entschlossen für den Schutz der Gorillas und deren Lebensräume ein.

Am 26. Dezember 1985 wurde Dian Fossey im Alter von 53 Jahren in ihrer Forschungsstation „Karisoke Research Center“ ermordet aufgefunden. Ihr gewaltsamer Tod bleibt bis heute ungeklärt; vermutet wird jedoch, dass ihr Einsatz gegen Wilderei und illegale Aktivitäten im Virunga-Gebiet ursächlich für den Mord war. Fossey wurde neben ihrer Forschungsstation beerdigt, nahe der Grabstätten der von ihr erforschten Gorillas. Diese Story fasst mich jedes Mal ziemlich an, genau wie die Grab-Inschrift:

No One Loved Gorillas More

Rest in Peace, Dear Friend

Eternally Protected

In This Sacred Ground

For You Are Home

Where You Belong

An diesem Beispiel sehen wir, welchen Risiken und Bedrohungen Frauen ausgesetzt sein können, wenn sie sich aktiv und kompromisslos für Umwelt- und Naturschutz einsetzen. Fossey zahlte für ihren Einsatz den höchsten Preis und steht damit stellvertretend für viele Frauen weltweit, die für ihren Umwelteinsatz massive persönliche Risiken eingehen.

Fossey zahlte für ihren Einsatz den höchsten Preis und steht damit stellvertretend für viele Frauen weltweit, die für ihren Umwelteinsatz massive persönliche Risiken eingehen.

Unsichtbare Arbeit & lokales Wissen

Jenseits bekannter Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen wirkt eine große Zahl von Frauen im Naturschutz eher außerhalb des öffentlichen Radars. Doch gerade diese Frauen halten den Schlüssel zur lokalen Biodiversität und ihrem Schutz in ihren Händen, da sie durch ihren Alltag direkt in und mit den Ökosystemen leben und diese prägen. Besonders deutlich zeigt sich das in vielen Ländern der Welt in der Landwirtschaft, wo Frauen maßgeblich für die Erhaltung von Saatgutvielfalt sorgen. Indem sie traditionelle Sorten auswählen und bewahren, leisten sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zur genetischen Vielfalt, sondern auch zur Ernährungssicherheit ihrer Gemeinschaften. Ihre Kenntnisse darüber, welche Pflanzen Trockenheit widerstehen oder auf welchem Boden sie am besten wachsen, basieren nicht auf akademischen Studien, sondern auf jahrzehntelanger bis sogar jahrhundertelanger Praxis und genauen Beobachtungen.

In der pakistanischen Punjab-Region unterstützt etwa der WWF genau dieses lokale Wissen, indem er über 20.000 Frauen ermöglicht, kleine Baumschulen aufzubauen. Dort züchten sie Setzlinge, mit denen degradierte Böden wieder aufgeforstet werden. Die Frauen verdienen dabei ihr eigenes Geld und stärken so nicht nur ihre Familien, sondern auch ihre Position innerhalb der Gemeinschaft. Diese scheinbar kleinen Maßnahmen zeigen, wie effektiv lokale Lösungen sein können, wenn sie konsequent unterstützt werden.

Falls du dich gerade fragst: Cool, wieso schmeißen Frauen dann nicht einfach den Naturschutz und warum fließen solche Erfahrungen nicht häufiger in globale Strategien ein? Die Antwort liegt natürlich wie so oft in patriarchalen Strukturen, die die Arbeit von Frauen in der Landwirtschaft als selbstverständlich ansehen und entsprechend wenig anerkennen. Die feministische politische Ökologie spricht dabei von „unsichtbarer Arbeit“, die in offiziellen Statistiken kaum auftaucht und deshalb oft übersehen wird. Das kennen wir ja auch aus dem Bereich Care-Arbeit. Natürlich entgehen Naturschutzprogrammen dadurch wichtige Perspektiven und Ressourcen, und das ganze wird auch noch durch rassistische Stereotype befeuert … ich sag nur White Saviour (Si apre in una nuova finestra). Dabei zeigen Studien längst, wie viel erfolgreicher Projekte verlaufen, wenn lokale (!) Frauen aktiv eingebunden werden. Etwa in Bangladesch, wo Untersuchungen belegten, dass Naturschutzregeln in Feuchtgebieten deutlich besser eingehalten werden, sobald Frauen an der Planung beteiligt sind. Ihre direkte Abhängigkeit von diesen Ressourcen motiviert sie dazu, nachhaltige Lösungen zu finden und durchzusetzen.

Was also tun, um dieses wertvolle Wissen stärker in den Naturschutz einzubringen?

Erstens: Frauen brauchen echte Entscheidungsmacht, nicht nur symbolische Einbindung.

Zweitens: Ihre Rechte auf Zugang zu Ressourcen wie Land, Wasser und Saatgut müssen gestärkt werden. Dazu gehören rechtliche Absicherungen ebenso wie finanzielle und organisatorische Unterstützung.

Drittens: Organisationen müssen gezielt in Bildung und Qualifizierung investieren, damit Frauen ihre Kenntnisse wirksam und eigenständig einbringen können.

Kleiner Exkurs in die Theorie hinter all dem: Ecofeminism & Feministische Politische Ökologie

Ecofeminism – oder auch Ökofeminismus – entwickelte sich ab den 1970er-Jahren als theoretischer Ansatz, der eine Verbindung zwischen der Ausbeutung der Natur und der gesellschaftlichen Unterdrückung von Frauen herstellt. Der Begriff wurde erstmals 1974 von der französischen Schriftstellerin Françoise d'Eaubonne eingeführt, die argumentierte, dass ökologische Krisen unmittelbar mit patriarchalen Gesellschaftsstrukturen zusammenhängen. Diese Strukturen fördern Hierarchien und Dominanzverhältnisse, die sowohl auf der Natur als auch auf Frauen lasten. Damit kritisiert der Ecofeminismus insbesondere die kulturellen Parallelen, nach denen Frauen und Natur gleichermaßen als verfügbares Eigentum betrachtet und ausgebeutet werden.

Ecofeministische Positionen reichen von spirituell-kulturellen Interpretationen, die eine besondere Verbindung zwischen Frauen und Natur postulieren, bis hin zu sozialistisch-materialistischen Strömungen, die primär strukturelle Bedingungen und ökonomische Machtverhältnisse betonen. Gemeinsames Ziel dieser Richtungen ist es jedoch, männlich-dominierte Konstrukte durch egalitäre und kooperative Gesellschaftsmodelle zu ersetzen, um sowohl ökologische Nachhaltigkeit als auch Geschlechtergerechtigkeit zu fördern.

Lokales Wissen, gerade von Frauen, spielt eine zentrale Rolle, wird aber oft nicht anerkannt, da es nicht in traditionellen wissenschaftlichen Kategorien erfasst wird.

Diese Grundidee weiterführend hat sich ab den 1990er-Jahren die Feministische Politische Ökologie (Feminist Political Ecology, kurz: FPE) entwickelt. Diese nimmt spezifisch Machtverhältnisse in den Blick und fragt, wie Umweltpolitik und -management soziale Unterschiede nicht nur reflektieren, sondern auch verstärken können. Dabei orientiert sich FPE an drei zentralen Prinzipien:

Erstens betont FPE die Notwendigkeit, Machtverhältnisse sichtbar zu machen, die darüber bestimmen, wer Zugang zu Ressourcen hat und wie Entscheidungen über deren Nutzung getroffen werden. Diese Machtverhältnisse sind nicht statisch, sondern entwickeln sich kontinuierlich auf verschiedenen Ebenen – von individuellen Haushalten über lokale Gemeinschaften bis hin zu nationaler und globaler Ebene.

Zweitens stellt die feministische politische Ökologie das Konzept der Intersektionalität in den Mittelpunkt. Intersectionality bedeutet, dass Diskriminierungserfahrungen nicht isoliert betrachtet werden, sondern sich überschneiden und wechselseitig verstärken können. Faktoren wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, sozialer Status und Alter wirken dabei zusammen und erzeugen spezifische Erfahrungen von Marginalisierung oder Privilegierung. Beispielsweise haben Untersuchungen gezeigt, dass Frauen in ländlichen Gebieten Tansanias aufgrund ihres Familienstands unterschiedlich Zugang zu Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel erhalten. Während verheiratete Frauen hier Unterstützung finden konnten, waren alleinstehende Frauen häufig ausgeschlossen und besonders vulnerabel.

Drittens fordert die feministische politische Ökologie, subjektive Wahrnehmungen und individuelles Erfahrungswissen stärker in Naturschutzstrategien einzubeziehen. Lokales Wissen, gerade von Frauen, spielt eine zentrale Rolle, wird aber oft nicht anerkannt, da es nicht in traditionellen wissenschaftlichen Kategorien erfasst wird. Dies führt dazu, dass bestimmte Gruppen ihre Expertise in Naturschutzprogrammen kaum oder gar nicht einbringen können.

Aufbauend auf diesen theoretischen Grundlagen gibt es heute kritische Analysen, die explizit von „patriarchalem Naturschutz“ sprechen. Diese zeigen auf, wie maskuline und dominante Leitbilder oft tief in Naturschutzorganisationen und -strategien verankert sind und dadurch ökologische Ziele untergraben. Typische Beispiele sind die Militarisierung und Monetarisierung im Naturschutz. Militarisierung äußert sich in einer zunehmend gewaltorientierten Sprache und Praxis, bei der Tiere oder Ökosysteme „verteidigt“ und „zurückerobert“ werden müssen – oft mit militärischen Taktiken und Gewalt. Ähnlich kritisch wird die Monetarisierung gesehen, bei der Natur hauptsächlich als Ressource oder Wirtschaftsgut betrachtet wird, deren Wert sich in Geld bemisst – darüber habe ich ja auch schon geschrieben» (Si apre in una nuova finestra). Beide Ansätze, so die Vertreter:innen dieser Position, orientieren sich an patriarchalen Vorstellungen von Dominanz, Kontrolle und wirtschaftlichem Nutzen, was der Nachhaltigkeit zuwiderläuft.

Frauen in Naturschutzorganisationen berichten weltweit von systematischer Benachteiligung, von ungleicher Bezahlung über strukturelle Diskriminierung bis hin zu sexualisierter Belästigung am Arbeitsplatz.

Besonders problematisch wird es, wenn patriarchale Strukturen die Arbeit von Frauen im Naturschutz direkt behindern oder marginalisieren. Weltweit berichten Frauen in Naturschutzorganisationen von systematischer Benachteiligung, die von ungleicher Bezahlung über strukturelle Diskriminierung bis hin zu sexualisierter Belästigung am Arbeitsplatz reicht. Studien in internationalen Naturschutzorganisationen belegen, dass Frauen – und hier insbesondere jene aus dem globalen Süden – deutlich seltener publizieren als ihre männlichen Kollegen aus dem globalen Norden. Auch der Zugang zu Führungspositionen ist für Frauen erheblich eingeschränkt. Ein konkretes Beispiel dafür ist die amerikanische Naturschutzorganisation The Nature Conservancy: Hier stammten lediglich 36 Prozent aller Publikationen insgesamt von Frauen, wobei Frauen aus dem globalen Süden weniger als zwei Prozent (!) ausmachten.

Zusammenfassend fordert der theoretische Rahmen des Ecofeminism und der feministischen politischen Ökologie also eine kritische Neubewertung von Naturschutzpraktiken und -strategien. Nur wenn Machtverhältnisse offengelegt, intersektionale Ansätze berücksichtigt und subjektive Erfahrungen ernst genommen werden, lässt sich laut Anhänger:innen dieser Ausrichtung nachhaltiger Naturschutz realisieren. Der Abbau patriarchaler Strukturen, die Natur und Menschen gleichermaßen dominieren, ist hierbei eine zentrale Voraussetzung, und ganz ehrlich: Zeit wird’s.

Frauen kämpfen gegen Umweltzerstörung unter Lebensgefahr

Im Dezember 2022 wurde Geschlechtergerechtigkeit im Naturschutz durch die Verabschiedung von Target 23 der Biodiversitätskonvention (CBD), das Frauen und Mädchen gleichberechtigt an Entscheidungsprozessen beteiligt und ihnen Zugang zu Land und Ressourcen ermöglicht, offiziell stärker in den Fokus gerückt. Das erfordert natürlich eine regelmäßige Berichterstattung, um Fortschritte messbar zu machen. Allerdings zeigt die Praxis, dass die bloße Festlegung solcher Ziele oft nicht genügt. Organisationen wie die IUCN haben zwar detaillierte Vorgaben entwickelt, um Geschlechtergerechtigkeit von Beginn an in Naturschutzmaßnahmen zu integrieren – also zu prüfen, ob Frauen mitentscheiden, ihr Wissen berücksichtigt wird und sie von Schutzmaßnahmen profitieren –, doch die Umsetzung scheitert häufig an fehlenden Mitteln und unklaren Zuständigkeiten. Es braucht hier klare finanzielle und administrative Verantwortlichkeiten sowie eigene Budgetposten. Das schließt auch die Verbesserung der Sicherheits- und Arbeitsbedingungen von Frauen, insbesondere in der Feldforschung, mit ein. Angesichts der Tatsache, dass Frauen dort überdurchschnittlich oft von Belästigung, Diskriminierung und sexualisierter Gewalt betroffen sind, sind verbindliche Sicherheitsrichtlinien mit klaren Sanktionen unerlässlich, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was mit Dian Fossey passiert ist, haben wir ja oben gesehen. Frauen setzen vor allem im globalen Süden oft ihr Leben aufs Spiel, bei dem Versuch, die Ökosysteme ihrer Heimat zu retten. Der Guardian hat für das Jahr 2023 über 200 ermordete Naturschützer:innen gemeldet, viele davon Frauen, ein Drittel aller Morde fanden in Kolumbien statt. Und das sind nur die offiziellen Zahlen, wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. In einem Buchkapitel habe ich diese Liste an Frauen gefunden, die für ihren Einsatz gegen die Naturzerstörung ermordet worden sind – das ist natürlich nur die Spitze der Spitze des Eisbergs.

Gloria Capitan (Philippinen): Kampf gegen Kohleindustrie

Teresita Navacilla (Philippinen): Kampf gegen Kupfer- und Goldbergbau

Adelinda Gómez Gaviria (Kolumbien): Kampf gegen Gold- und Kohlebergbau

Gladys del Estal (Spanien, Baskenland): Kampf gegen Atomenergie

Karunamoyee Sardar (Bangladesch): Kampf gegen Garnelenfarmen

Nasreen Huq (Bangladesch): Kampf gegen Kohlebergbau

Montha Chukaew (Thailand): Kampf gegen Palmölplantagen

Pranee Boonrat (Thailand): Kampf gegen Palmölplantagen

Macarena Valdés (Chile): Kampf gegen Wasserkraftwerk

Laura Leonor Vásquez Pineda (Guatemala): Kampf gegen Bergbau

Merilyn Topacio Reynoso (Guatemala): Kampf gegen Bergbau. Sie war erst 16 Jahre alt und wurde gemeinsam mit ihrem Vater erschossen.

Jeannette Kawas (Honduras): Umweltschutz, Kampf gegen Palmölindustrie

Berta Cáceres (Honduras): Kampf gegen Wasserkraftwerk, indigene Rechte

Alberta "Bety" Cariño Trujillo (Mexiko): Kampf gegen Bergbau, indigene Rechte

Fabiola Osorio Bernáldez (Mexiko): Schutz von Mangroven

Juventina Villa (Mexiko): Kampf gegen Entwaldung

Lupita Campanur Tapia (Mexiko): Kampf gegen Entwaldung und für indigene Rechte

Otilia Martínez Cruz (Mexiko): Kampf gegen Entwaldung und für indigene Rechte

Nilce de Souza (Nicinha) (Brasilien): Kampf gegen Wasserkraftwerk (Jirau-Damm)

Maria do Espírito Santo (Brasilien): Kampf gegen Entwaldung und Viehzucht

Dorothy Stang (Brasilien): Kampf gegen Entwaldung

Valsa John (Indien): Kampf gegen Kohlebergbau

Sunia Bai (Indien): Kampf gegen Kohlekraftwerk

Felicita Cherres (Peru): Schutz von Gemeinschaftsland, Naturschutz

María Choque (Peru): Kampf gegen Bergbau

Estela Casanto (Peru): Kampf gegen Landraub

Wenn ich nur fünf Prozent des Mutes dieser Frauen hätte, wäre ich vermutlich unbesiegbar. Das alles sind Heldinnen für mich. Umso wichtiger, dass wir für sie kämpfen und die Weltgemeinschaft hinschaut, was da passiert.

Was bleibt?

Letztlich bedeutet Geschlechtergerechtigkeit im Naturschutz, patriarchale Denkmuster kritisch zu hinterfragen. Um wirklich wirksamen Naturschutz zu betreiben, müssen genau diese patriarchalen Strukturen aktiv erkannt und überwunden werden. Wenn Frauen Zugang zu Land und Entscheidungen haben, verbessern sich Zustand und Schutz von Ökosystemen viel stärker, als wenn es nur Männer regeln. Gleichstellung ist damit kein Extra, sondern Kern erfolgreicher Naturschutzarbeit: Wer Frauen stärkt, schützt Natur und Gesellschaft gleichermaßen. Und abgesehen davon: Dem Patriarchat gehört der Kampf angesagt because it’s the right thing to do.

Und mit diesem feinsten Denglisch verabschiede ich mich für heute.

Bis zum nächsten Mal,

Jasmin

Medien-Tipps

Dokumentation von National Geographic über die Untersuchungen, wer Dian Fossey ermordet hat (auf Englisch)» (Si apre in una nuova finestra)

Kurzes Video vom WWF über Frauen im Naturschutz anhand eines konkreten Projekts» (Si apre in una nuova finestra)

Ebenfalls WWF mit der Vorstellung eines Projekts in Kenia» (Si apre in una nuova finestra)

Mehr Infos zum Target 23» (Si apre in una nuova finestra)

Dieser Human Rights Watch Bericht zeigt, wie afro-kolumbianische Frauen in Alto Mira y Frontera trotz gesetzlicher Rechte durch Gewalt, Vertreibung und Diskriminierung vom Zugang zu kollektivem Land ausgeschlossen werden» (Si apre in una nuova finestra)

❤️ Ich würde mich freuen, wenn du meine Arbeit mit einer Mitgliedschaft unterstützt. Auch ich muss Miete, Krankenkasse und, äh, Essen zahlen, und als Selbstständige gibt es ja keine Gehaltserhöhung trotz steigender Lebenshaltungskosten, weil es, naja … kein Gehalt gibt. Deshalb freue ich mich über jede Person, die das Naturarium mit einer Mitgliedschaft am Leben und vor allem auch unabhängig hält – und natürlich gibt’s als Gegenleistung auch schöne Goodies für dich:

🌿 Gärtnern für die Artenvielfalt? Abonniere meine kostenfreie Gartenkolumne, in der wir auf Balkonen, im Garten und auf der Fensterbank naturnah gärtnern» (Si apre in una nuova finestra)

🎙️ Höre meinen Biologie-Podcast beim Podcastanbieter deiner Wahl (Si apre in una nuova finestra)»

Ich würde mich auch freuen, wenn du mir auf Social Media folgst:

👩🏻🌾 Garten-Updates: Mein Garten-Account auf Instagram (Si apre in una nuova finestra)»

📗 Mein normaler Instagram-Account als Autorin» (Si apre in una nuova finestra)

🌤️ Mein Account auf Bluesky (Si apre in una nuova finestra)»

🦣 Mein Account auf Mastodon (Si apre in una nuova finestra)»

Du magst keine Abos, möchtest aber dennoch zeigen, dass dir guter Content etwas wert ist? Dann schick mir für den Artikel über Ko-Fi ein Trinkgeld. Danke! <3 (Si apre in una nuova finestra)

Agarwal, B. „Conceptualising environmental collective action: why gender matters“. Cambridge Journal of Economics 24, Nr. 3 (1. Mai 2000): 283–310. https://doi.org/10.1093/cje/24.3.283 (Si apre in una nuova finestra).

Bossert, Leonie, Tom Crompton, Anwesha Dutta, und Joni Seager. „Mapping the Patriarchy in Conservation“. Npj Biodiversity 3, Nr. 1 (12. Dezember 2024): 1–5. https://doi.org/10.1038/s44185-024-00072-4 (Si apre in una nuova finestra).

Buckingham, Susan. „Ecofeminism in the Twenty-First Century“. The Geographical Journal 170, Nr. 2 (2004): 146–54.

„Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and - ProQuest“. Zugegriffen 7. April 2025. https://www.proquest.com/docview/902917617?sourcetype=Scholarly%20Journals (Si apre in una nuova finestra).

Greenfield, Patrick. „Almost 200 People Killed Last Year Trying to Defend the Environment, Report Finds“. The Guardian, 9. September 2024, Abschn. Environment. https://www.theguardian.com/environment/article/2024/sep/09/almost-200-people-killed-last-year-trying-to-defend-the-environment-report-finds-aoe (Si apre in una nuova finestra).

James, Robyn, Javkhlan Ariunbaatar, Meaghan Bresnahan, Chelsea Carlos-Grotjahn, Jonathan R. B. Fisher, Bridget Gibbs, Justine E. Hausheer, u. a. „Gender and Conservation Science: Men Continue to out-Publish Women at the World’s Largest Environmental Conservation Non-Profit Organization“. Conservation Science and Practice 4, Nr. 8 (2022): e12748. https://doi.org/10.1111/csp2.12748 (Si apre in una nuova finestra).

James, Robyn, Bridget Gibbs, Laura Whitford, Craig Leisher, Ruth Konia, und Nathalie Butt. „Conservation and Natural Resource Management: Where Are All the Women?“ Oryx 55, Nr. 6 (November 2021): 860–67. https://doi.org/10.1017/S0030605320001349 (Si apre in una nuova finestra).

Jones, Megan S., und Jennifer Solomon. „Challenges and Supports for Women Conservation Leaders“. Conservation Science and Practice 1, Nr. 6 (2019): e36. https://doi.org/10.1111/csp2.36 (Si apre in una nuova finestra).

Lau, Jacqueline D. „Three lessons for gender equity in biodiversity conservation“. Conservation Biology 34, Nr. 6 (Dezember 2020): 1589–91. https://doi.org/10.1111/cobi.13487 (Si apre in una nuova finestra).

Maathai, Wangari. The Green Belt Movement: Sharing the Approach and the Experience. Überarbeitet Edition. New York, NY: Lantern Publishing & Media, 2003.

Márquez-García, Marcela, Cristina Nuñez-Godoy, Antonieta Eguren, Claudia Segovia-Salcedo, Farah Carrasco-Rueda, Nicole Püschel, María Moreno de los Ríos, u. a. „Overcoming gender-related challenges and supporting women in conservation in Latin America“. Biological Conservation 294 (1. Juni 2024): 110625. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110625 (Si apre in una nuova finestra).

Martínez-Alier, Joan. „4: Women Environmental Defenders Killed around the World“, 2023. https://www.elgaronline.com/monochap-oa/book/9781035312771/chapter4.xml (Si apre in una nuova finestra).

Merchant, Carolyn. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. Reprint Edition. New York: HarperOne, 1990.

Nnoko, Juliana. „We Must Ask for What Is Already Ours“. Human Rights Watch, 27. Juli 2023. https://www.hrw.org/report/2023/07/27/we-must-ask-what-already-ours/afro-descendant-women-and-access-land-alto-mira-y (Si apre in una nuova finestra).

„(PDF) Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placing Species in a Material Feminist Environmentalism“. ResearchGate, 29. Januar 2025. https://doi.org/10.1353/ff.2011.0017 (Si apre in una nuova finestra).

UN Women – Headquarters. „How Women Human Rights Defenders Are under Threat Worldwide“, 26. November 2024. https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/how-women-human-rights-defenders-are-under-threat-worldwide (Si apre in una nuova finestra).