Zwischen Rassismus und Resilienz

Ein Blick in die kurdische Community

Kurd:innen sind die wahrscheinlich größte migrantische Community Deutschlands – und dennoch unsichtbar. Mit Kunst und Tatoos will eine junge Frau aus Göttingen genau das ändern.

Die 28-jährige Bêrîvan Îbîn kämpft mit Kunst und traditionellen Tattoos gegen die Unsichtbarkeit der kurdischen Community in Deutschland. Trotz tief verwurzeltem antikurdischen Rassismus setzt sie sich für Repräsentation und kulturelle Selbstbestimmung ein. Ihre Zeichnungen und Deqs (kurdische Tattoos) bewahren Geschichte und Identität. Für Îbîn ist Kunst Widerstand: Sie schafft Räume für kurdische Stimmen, die oft ausgeblendet werden – und trotzt so der jahrhundertelangen Marginalisierung ihres Volkes.

Von Giorgia Grimaldi, Berlin / Marseille

„Bist du Terroristin?“, diese Frage begleitet Bêrîvan Îbîn, eine 28-jährige Studentin aus Göttingen, seit dem Kindesalter. „Rassismus ist schon früh Teil meines Lebens geworden und ist es auch bis heute“, erklärt sie. Damit gibt Îbîn Einblicke in die paradoxe Realität der kurdischen Community in Deutschland. Denn während antikurdische Diskriminierung omnipräsent ist, wissen die wenigsten, was dahinter steckt und wer Kurd*innen wirklich sind. Ihr Leben findet häufig im Verborgenen statt – und das hat seinen Grund.

Kurdistan ist eine geografische Region, die Teile der Türkei, Syriens, Iraks, Irans, Armeniens und weiterer Länder umfasst. Kurd*innen bilden eine ethnische Gruppe mit einer eigenen Kultur und Sprache, die sich in verschiedene Dialekte gliedert. Viele sind sunnitische Muslim*innen, andere identifizieren sich als Alevit*innen, Ezid*innen, Faily-Schiit*innen, Christ*innen, Jüdinnen und Juden, Zardaschti, Ahl-i Haqq oder leben säkular. Weltweit wird die kurdische Gemeinschaft auf 30 bis 40 Millionen Menschen geschätzt – dennoch haben sie keinen eigenen Staat.

Als nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Osmanischen Reiches 1923 die Türkische Republik gegründet wurde, wurden die Kurd*innen durch willkürliche Grenzziehungen auf verschiedene Länder verteilt. Keiner dieser Staaten gewährte ihnen seither die Selbstverwaltung oder die Anerkennung als eigenständige Volksgruppe. Stattdessen zwang man sie zur Assimilation, was auf starken Widerstand stieß. Jahrzehntelange politische, gesellschaftliche und militärische Repressionen sowie systematische Verfolgung und Ermordung führten zur Entstehung kurdischer Nationalbewegungen, die bis heute – teils mit militärischen Mitteln – um Autonomie kämpfen.

1,3 Millionen Kurd*innen in Deutschland

Deutschland ist seit rund 100 Jahren das bedeutendste Ziel für kurdische Migration. Diese steht in direktem Zusammenhang mit den politischen Konflikten in den Herkunftsländern und verlief in verschiedenen Phasen. Während die kurdische Einwanderung zwischen 1920 und 1990 auch von Bildungs- und Arbeitsmigration (Anwerbeabkommen mit der Türkei) geprägt war, dominieren seit 30 Jahren vor allem politische Fluchtursachen: Bürgerkriege, Übergriffe und systematische Verfolgung, etwa durch die türkischen Armee oder die antikurdische Kampagne im Irak unter Saddam Husseins Regime, der gezielt kurdische Gebiete zerstören ließ.

Auch heute noch ist die kurdische Migration nach Deutschland stark ausgeprägt. Die Gewaltexzesse des iranischen Regimes nach den Protesten im Zusammenhang mit dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini führen dazu, dass viele Kurd*innen vermehrt nach Deutschland fliehen. Da der Mikrozensus und das Ausländerzentralregister nur Staatsbürgerschaften und keine Ethnien erfassen, existieren keine exakten Zahlen über Kurd*innen in Deutschland. Schätzungen zufolge leben hier heute jedoch rund 1,3 Millionen Menschen, was sie zu einer der größten Einwanderergruppen macht.

Antikurdischer Rassismus und seine Wurzeln

Îbîns Eltern kamen, wie viele andere in den 90er Jahren, als politisch Verfolgte aus der Türkei nach Deutschland. Obwohl Îbîn selbst hier geboren und aufgewachsen ist, fühlt sie sich heimatlos. „Ich habe immer gespürt, dass ich anders bin – allein schon, weil ich zu Hause mit mehreren Sprachen aufgewachsen bin. Meine Eltern sprachen Kurdisch, aber auch Türkisch. Zusätzlich zu den Herausforderungen, die von der deutschen Gesellschaft ausgehen, erfährt die kurdische Community auch innerhalb der migrantischen Gemeinschaft Anfeindungen. Für Deutsche sind wir Türken, für Türken sind wir Terroristen.“

.jpg?auto=compress&w=800&fit=max&dpr=2&fm=webp)

Diese Erfahrungen sind für viele Kurd*innen in Deutschland eine alltägliche Realität. Die Studie (Si apre in una nuova finestra) „Diversität und Rassismus in der Migrationsgesellschaft – Fokus (Anti-)kurdischer Rassismus“ von Çinur Ghaderi zeigt: 100 Prozent der Befragten erleben Mehrfachdiskriminierung. Diese reicht von abwertenden Blicken und Beleidigungen bis hin zu körperlichen Übergriffen, Benachteiligungen in Asylunterkünften, Mobbing am Arbeitsplatz und sogar Morddrohungen.

Die negativen Zuschreibungen beruhen auf tief verwurzelten Vorurteilen gegenüber einer vermeintlich homogenen kurdischen Gemeinschaft. Kurd*innen werden laut den Umfrageergebnissen oft als „ungebildete Bauern aus Ost-Anatolien“ stigmatisiert, als Unwissende oder Inkompetente bezeichnet mit Sprüchen wie „Wirst du nichts, wirst du Kurde“, oder – wie Îbîn es selbst erfahren hat – als „landlose Terrorist*innen”.

Tief verwurzelte Stereotype und Vorurteile

Diese Stereotype fußen in den Entwicklungen nach der Gründung der Türkischen Republik, als die Aufstände der Kurd*innen niedergeschlagen wurden und ihre Gebiete aufgrund systematischer Unterdrückung jahrzehntelang die ärmsten Regionen des Landes blieben. Mit der Gründung der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (auf Kurdisch „Partiya Karkerên Kurdistanê“, kurz PKK) im Jahr 1978 begann eine neue, radikalisierte Phase des kurdischen Widerstands.

Die linksextreme Organisation kritisierte die Unterdrückung der Kurd*innen durch den türkischen Staat und stellte sich gegen ihn. Nach dem Militärputsch von 1980 radikalisierte sich die PKK weiter und nahm 1984 den bewaffneten Widerstand gegen Ankara auf. Heute agiert die Organisation unter dem Namen „Volkskongress Kurdistans“ (KCK) und verfolgt weiterhin das Ziel, junge Menschen für den bewaffneten Kampf zu rekrutieren. Sie wird von der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

In Deutschland unterliegt die PKK seit 1993 einem Betätigungsverbot. Der Anlass für dieses Verbot waren Anschläge auf türkische Vereine und Geschäfte in Europa, sowie die Besetzung des türkischen Generalkonsulats in München im selben Jahr. Diese Vorfälle standen im Kontext der Auseinandersetzungen zwischen der PKK und der türkischen Armee, bei denen die Türkei deutsche Panzer einsetzte. Expert:innen sehen das Verbot auch als Teil der diplomatischen Rücksichtnahme Deutschlands auf die Türkei.

Warum kurdisches Leben unsichtbar bleibt

Die unterschiedlichen politischen Konflikte aus den Herkunftsländern der kurdischen Community sind bis heute ungeklärt und auch die junge Generation Kurdischenstämmiger in Deutschland, die hier geboren wurden und aufgewachsen sind, erleben antikurdischen Rassismus. Die Studie von Ghaderi zeigt, dass Betroffene unterschiedliche Widerstandsstrategien entwickeln, um mit der Diskriminierung umzugehen.

Dazu gehört, die eigene Herkunft zu verschleiern. Die Überlegung, wann und wo man sich als kurdisch outet, beeinflusst demnach viele Betroffene in ihren Entscheidungen. „Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die Traumata durch politische Verfolgung und Morde erlebt hat. Vorsicht, Zurückhaltung und Angst war immer spürbar. Wer seine kurdische Herkunft öffentlich macht, überlegt es sich gut. Denn das hat auch Auswirkungen auf die soziale Teilhabe“, erzählt Îbîn.

Neben dem selbstbestimmten Rückzug ins Private erleben kurdische Menschen auch eine Unsichtbarmachung durch die Gesellschaft. Ein Beispiel dafür sind Medienberichte über rassistische Erfahrungen, wie sie nach den Ereignissen in Hanau zu beobachten waren, bei denen kurdische Opfer unter türkischer Flagge betrauert wurden. Die Studie von Ghaderi zeigt außerdem, dass über Kurd*innen in Deutschland häufig in Zusammenhang mit („Clan“-)Kriminalität und Gewalt berichtet wird – ein Drittel der bislang untersuchten Artikel behandelt diese Themen.

Die fehlende Repräsentation in vielen Statistiken führt außerdem dazu, dass speziell antikurdische Diskriminierung weder in Antidiskriminierungsstellen noch in der rassismuskritischen Bildungsarbeit ausreichend thematisiert wird. So bleibt die wahrscheinlich größte migrantische Community Deutschlands weitgehend unsichtbar und vorsichtig.

Manche Betroffene versuchen dem entgegenzuwirken, indem sie sich Wissen über kurdische Themen aneignen, ihre Sprache pflegen oder sich politisch engagieren. Auch Îbîn war jahrelang in einer politischen Studierendenbewegung aktiv. Doch mittlerweile hat sie noch einen anderen Weg gefunden, Resilienz, Widerstand und Liebe zu ihrer Kultur zu vereinen.

Kunst als Widerstand und Raum für Repräsentation

Îbîn beschäftigt sich seit etwa 15 Jahren mit Kunst. Ihre erste Begegnung mit kunstvollen Darstellungen hat über Comics stattgefunden. Doch im Laufe der Zeit bemerkte sie eine große Lücke: Es fehlt an Repräsentation. „Kunst ist für mich ein Weg, mich mit meiner eigenen Kultur und Geschichte auseinanderzusetzen und diese auszudrücken“, erklärt sie. Dazu gehören neben Zeichnungen und Malereien auch „Deqs“, traditionelle kurdische Tattoos.

„Die kurdische Kultur hat wenig kulturelle Güter, die die letzten Jahrhunderte überlebt haben. Wir haben kaum Bilder oder Bücher, die uns repräsentieren. Unsere Kultur findet fast nur mündlich statt und läuft Gefahr, verloren zu gehen und in Vergessenheit zu geraten“, so Îbîn. Um dem entgegenzuwirken, verewigt sie die kurdische Kultur auf Papier und Haut. „Diesen Raum will ich mir nehmen“, betont sie.

„Ich bin hier und lebe“

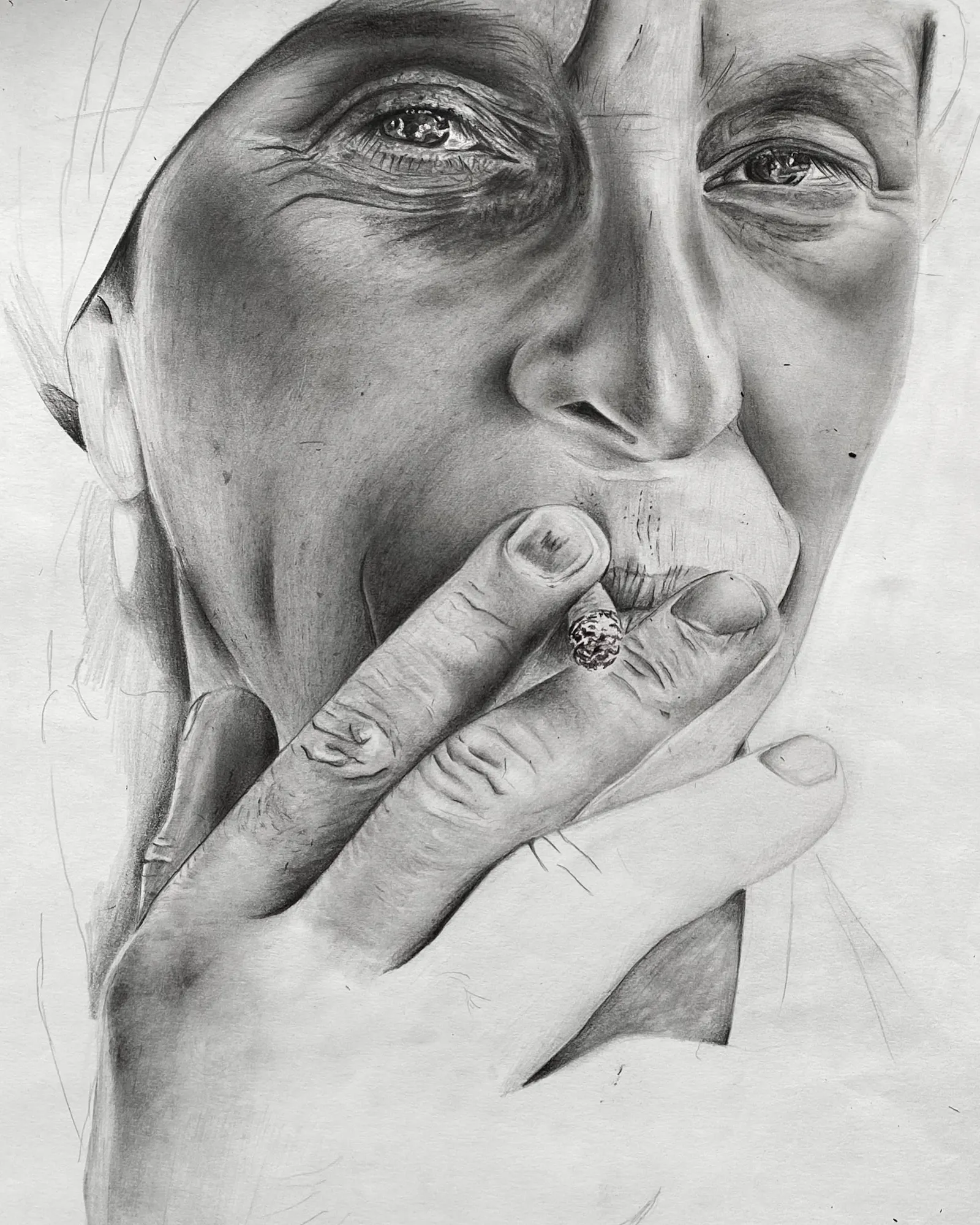

Zum Beispiel mit der Zeichnung ihrer Tante. „Auch meine Tante war Opfer politischer Verfolgung in der Türkei und floh nach Deutschland. Ich habe sie zuerst fotografiert und ihr gesagt, sie soll sich frei fühlen, das machen, was sie möchte. Sie fing an zu rauchen und direkt in die Kamera zu schauen. Für mich spiegelt ihre Haltung einen großen Widerstand: ‚Ich bin hier und lebe – trotz allem, was ich durchmachen musste‘. Mir war es wichtig, genau das zu zeigen.”

Bei ihrer Arbeit mit Tattoos integriert Îbîn häufig das Symbol des Spiegels. „Besonders Frauen tragen dieses Tattoo. Wir verbinden es mit verschiedenen mesopotamischen Mythologien und Glaubensvorstellungen, es steht für Wissen und die Weisheit der Frau. Dieses Symbol ist für mich sehr interessant – Reflexion und Wissen als etwas weibliches zu verorten, finde ich, entgegen der vor allem männlich geprägten Sicht auf Wissen, sehr stark und kann mich damit gut identifizieren.”

Sie selbst trägt auch einige Deqs, hält Vorträge und gibt Workshops zur kurdischen Kultur, trotz der damit verbundenen Gefahren. Îbîn will sich nicht verstecken. Sie hofft auf eine Welt, in der kulturelle Vielfalt anerkannt wird und Ethnizität oder Herkunft keine Rolle mehr spielen – eine Welt, in der Kurdischsein viele Facetten hat und gelebte Vielfalt respektiert wird.