Briefe aus bewegten Zeiten

Über unechte Tanten, Brieffreundschaften und Kriegswirren

von Katharina Burkhardt

Ich war mein Leben lang eine leidenschaftliche Briefeschreiberin. Das begann, als ich acht oder neun Jahre alt war und zu Weihnachten einen Füller geschenkt bekam. Auf dem Rand einer alten Zeitung probierte ich ihn mit meiner noch recht ungelenken Handschrift aus.

»Liebe Tante Bärbel …«

Meine Mutter ermutigte mich, den Brief auf hübschem Papier noch einmal zu schreiben und abzuschicken. Tante Bärbel war ihre ehemalige Kollegin und meine Patentante. Ich nannte sie Tante, obwohl wir nicht verwandt waren. Damals machte man das so, jedenfalls in meiner Familie. Es ging sogar noch absurder, mein Bruder sprach seine Patentante, die ehemalige Wirtin meiner Mutter, mit Tante und ihrem Nachnamen an.

Tante Bärbel lebte in Süddeutschland, wir in Westfalen. Wir sahen uns nicht oft, aber sie zählt zu den Konstanten meiner Kindheit und Jugend. An jedem Weihnachts- und Geburtstagsfest bekam ich ein Päckchen von ihr. Zu meiner Taufe hatte sie ein silbernes Besteck-Set gekauft, das ich in den folgenden Jahren Stück für Stück erhielt. Eine Gabel zum Geburtstag, einen Löffel zu Weihnachten, manchmal auch zwei, drei Teile auf einmal. Das waren Werte für die Zukunft, der Grundstein für meine Aussteuer gewissermaßen. Jedenfalls redeten mir das alle Erwachsenen ein. Tatsächlich benutzte ich das Besteck später nur selten. Ich fand es unpraktisch, Silber im Alltag zu verwenden, und hob es für besondere Anlässe auf. Die meiste Zeit verbrachte es gut verpackt im Schrank. Da liegt es heute noch.

Nachdem das Tafelsilber vollständig in meinen Besitz übergegangen war, schenkte Tante Bärbel mir Geld oder andere Dinge, zum Beispiel eine Rosenthal-Vase, deren zeitloses Design ich immer noch mag, oder einen hölzernen Engel, der heute noch meinen Nachttisch ziert. Ich bedankte mich mit einem Brief, in dem ich zusammenfasste, was ich im Laufe des Jahres erlebt hatte – von Familienurlauben über Schulausflüge bis hin zu Krankheiten.

Als ich älter wurde, besuchte ich Tante Bärbel von Zeit zu Zeit. Sie hatte nie geheiratet und ich bewunderte ihre resolute Art, mit der sie sich als alleinstehende Frau in einer Welt behauptete, in der die Ehe als Standard galt. Einmal fragte ich sie, ob ihr kein Mann fehle. Ihre Antwort beeindruckte mich, war sie doch typisch für Tante Bärbel und gleichzeitig ein Trost für mich, die ich auch gerade mal wieder allein war.

»Ach, na ja, mir ist auch viel erspart geblieben.«

Ich schrieb nicht nur höfliche Dankesbriefe an Tante Bärbel und meine echten Tanten und Onkels. Hauptsächlich schrieb ich meinen Freundinnen. Wenn wir verreisten, gab ich ihnen unsere Urlaubsadresse und erhielt jede Menge Briefe und Postkarten, die ich natürlich alle beantwortete. Manchmal machte die Post ein paar Umwege und erreichte uns erst, als wir längst wieder zuhause waren. Das machte aber nichts. Es ging hauptsächlich um die Freude, weniger um den Austausch aktueller Informationen.

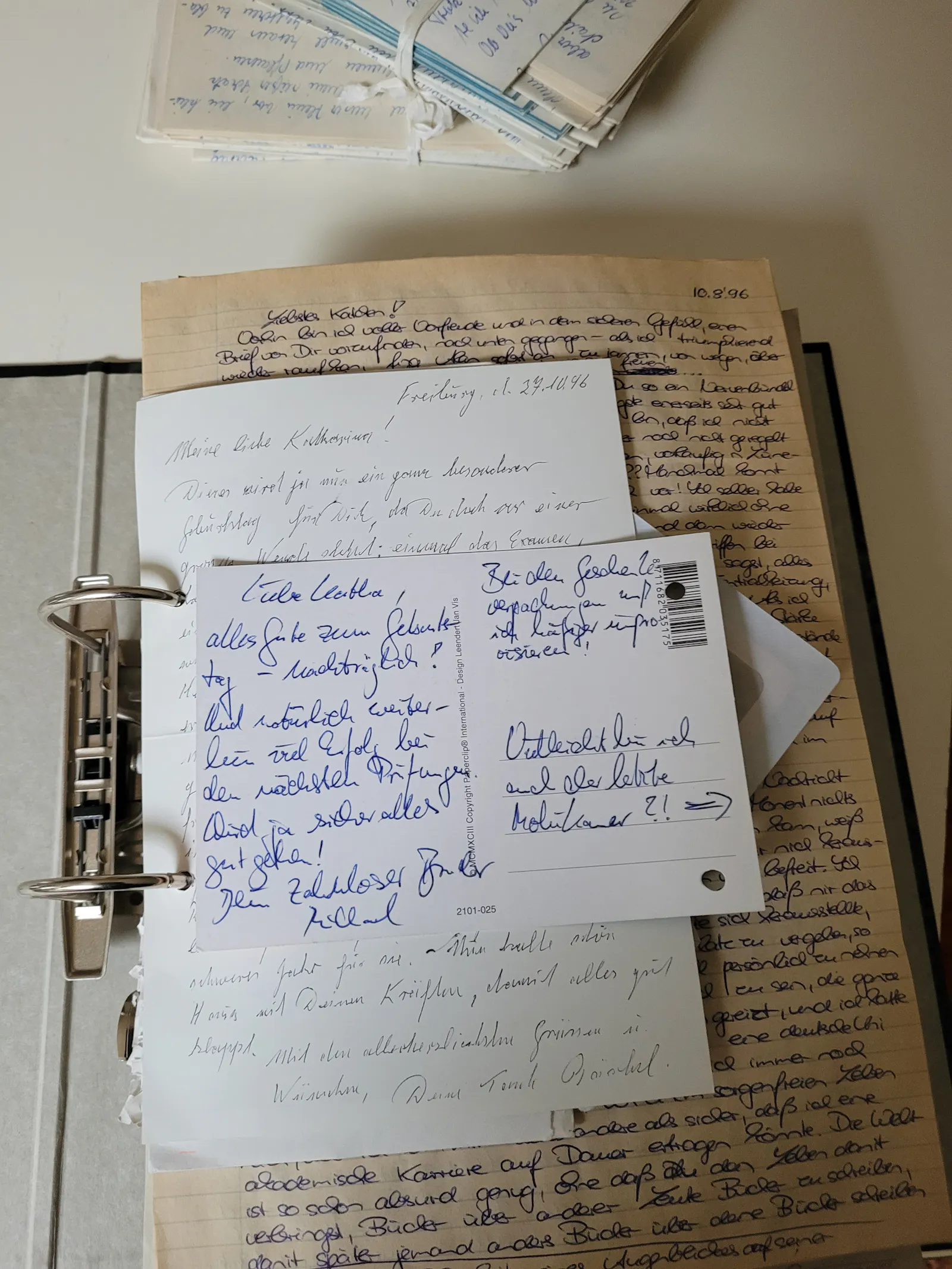

Diese Freude war wohl auch der Grund, warum ich mich auf die Suche nach einer Brieffreundin machte. In unserer Tageszeitung gab es eine Kinderbeilage, in der ich eine Anzeige aufgab. Es meldeten sich mehrere Mädchen, eins lebte in den Niederlanden. Ich war begeistert! Immer, wenn ich aus der Schule kam und auf der Konsole im Flur einen Brief von Valérie vorfand, freute ich mich riesig. Sie war genauso pferdenärrisch wie ich und erzählte mir ausführlich von ihren Reitstunden und ihren langen Schultagen in einer internationalen Schule. Ihr Vater war Franzose und im diplomatischen Dienst, ihre Mutter stammte aus Deutschland. Einmal besuchten sie uns, Valérie war auch in echt so nett wie in ihren Briefen. Die Familie lud mich nach Holland ein, doch ich litt damals sehr unter Heimweh und traute mich nicht, die Reise anzutreten. Trotzdem hielt unsere Brieffreundschaft viele Jahre, sie schlief erst ein, als Valérie hinaus in die Welt flog und andere Interessen hatte. Ihre Briefe hob ich auf, wie auch die gesamte andere Korrespondenz. Ich heftete alles sorgfältig in Ordnern ab.

Es war die große Zeit des Briefeschreibens. Ich schrieb mir mit Mädchen, die ich auf Jugendfreizeiten oder Reitkursen kennenlernte, Mädchen, die ich nie wiedersah oder denen ich regelmäßig begegnete. Nur in Ausnahmefällen telefonierten wir, das war teuer und meist den Erwachsenen vorbehalten. Manchmal erhielt ich auch Post von Jungen. Das waren die besonderen Briefe, die ich wie Heiligtümer bewachte. Eine Zeitlang hatte ich Brieffreundinnen im Ausland, die Kontakte organisierte mein Englischlehrer. Auf blassblauem dünnem Luftpostpapier mit exotisch klingenden Absendern landete die große weite Welt in meinem Kinderzimmer. Doch es dauerte ewig, bis ich meine Antworten auf Englisch verfasst hatte, schnell verlor ich daran die Lust.

Die meisten Briefe erhielt ich von meiner Freundin Silke. Wir wurden zusammen eingeschult und als sie mit ihrer Familie nach der siebten Klasse fortzog, entwickelten wir eine regelrechte Schreibwut, anfangs aus Verzweiflung über unsere Trennung, später aus Spaß am Schreiben. Silke schrieb witzig und klug, ich liebte ihre Briefe. Wir erzählten uns von unseren Familien, der Schule und später der Uni. Wir tauschten uns über Männer aus, über unsere Reisen, erste schriftstellerische Versuche, unsere Träume und Sehnsüchte. Manchmal alberten wir nur herum, die Briefe waren gespickt mit Anspielungen, die niemand sonst verstand. Phasenweise schrieben wir uns mehrmals pro Woche, nicht selten waren die Briefe viele Seiten lang. Als Studentin beschrieb Silke die Rückseiten von alten Fotokopien. Meine Ordner füllten sich mit Kinoprogrammen, Fragmenten von Seminararbeiten und Gedichtentwürfen. Manchmal kritzelte sie letzte Gedanken noch an den Briefrand oder auf den Umschlag. Mit ihr und ihrer Familie blieb ich ein Leben lang verbunden. Doch die Zeiten des langen Schreibens sind vorbei. Heute, wo es so leicht ist, sich auszutauschen, wo man rasch eine Whatsapp-Nachricht verschicken könnte, ist unsere Kommunikation spärlich geworden.

Als ich vor zwei Jahren meine Wohnung aufgab, mistete ich auch die prall gefüllten Briefordner aus. Mir wurde klar, dass ich die meisten Briefe nie wieder lesen würde, an manche Namen erinnerte ich mich nicht mal mehr. Die Zeiten des Aufhebens um des Aufhebens willen waren vorbei. Von allen Menschen, die mir wichtig waren, behielt ich exemplarisch einige Briefe und Karten, der Rest kam in den Schredder. Jedes einzelne Papier nahm ich noch einmal in die Hand und schon beim Anblick der Handschriften erinnerte ich mich an die unterschiedlichsten Menschen, denen ich irgendwann einmal genug bedeutet hatte, um Post von ihnen zu erhalten.

Tante Bärbel wurde 1921 auf einem Gutshof in Pommern geboren. In eindrucksvollen Briefen, in denen ihr Pragmatismus und handfester Humor erkennbar sind, erzählt sie von ihrer Ausbildung zur Medizinisch-Technischen-Assistentin, den Kriegszeiten und ihrer Arbeit in einem Lazarett. Sie schlägt aber auch ernstere Töne an, zum Beispiel, als sie von der dramatischen Flucht ihrer Familie vor den Russen berichtet.

»Doch der Weg führte durch unendliche Schrecken: Vater sollte entführt werden, für die Nächte versah ich mich mit einem dicken Kopfverband, wodurch ich tatsächlich vor Nachstellungen verschont blieb. Als sich Mutter einmal weigerte mitzugehen, wurde ihr die Oberlippe mit einem Gewehrkolben aufgeschlagen …«

Erst 1953 fanden sie und ihre Eltern endgültig ein neues Zuhause in Freiburg im Breisgau, wo sie bis an ihr Lebensende blieben. Zur Heimat wurde es ihnen nie. Besagte Briefe erschienen in dem Buch Briefe aus bewegten Zeiten. Maria Näder und Dorothea Kreidel, zwei ehemalige Mitschülerinnen meiner Patentante, brachten es 1997 heraus. Es enthält den umfangreichen Briefwechsel von zwanzig Frauen, die als Mädchen auf das Internat der Hoffbauer-Stiftung in Potsdam-Hermannswerder gingen. Ihre Väter gehörten zur gehobenen Gesellschaft, sie waren Gutsbesitzer und Industrielle, viele stammten aus Ostdeutschland. Einige der Mädchen starteten im Sommer 1939 einen Rundbrief, um einander von ihren Erlebnissen während eines Arbeitspraktikums zu berichten. Sie setzten diesen Briefwechsel auch während des Zweiten Weltkriegs und viele Jahre danach fort.

Entstanden ist ein außergewöhnliches Zeitzeugnis, die Frauen erzählen ungeschminkt, manchmal fast naiv von Besuchen im »Führer-Hotel«, ihrer Teilnahme an Reichsparteitagen, von ihren Einsätzen beim Reichsarbeitsdienst und ihren Berufsausbildungen. Sie erzählen vom Krieg, bei dessen Ausbruch sie achtzehn Jahre alt waren, von Flucht und Vertreibung, der Angst um die Männer, die an der Front waren und oft genug nicht zurückkehrten, und davon, wie sie alle »bei Null und Konto Null« von vorne begannen.

Nur selten schimmern dabei Angst und Verzweiflung durch. Meistens werden selbst die schlimmsten Ereignisse zusammengefasst wie Abenteuerberichte, nach denen man zur Tagesordnung überging. Kaum irgendwo nach wochenlanger traumatischer Flucht angekommen, krempelte man die Ärmel hoch und arbeitete einfach weiter – für uns heute undenkbar. Was haben die Menschen mit ihren Gefühlen gemacht, frage ich mich unweigerlich. Wie haben sie ihre Ängste bewältigt? Und woher nahmen sie die Kraft, neu zu beginnen?

Neu begonnen haben auch meine Eltern, die beide aus Sachsen stammten. Meine Mutter verließ ihre Heimat in den fünfziger Jahren und trat eine Stelle in Freiburg im Breisgau an. Meinen Vater lernte sie einige Jahre später bei einem Besuch in ihrer alten Heimat kennen. Es folgten ausführliche Briefwechsel und wenige kurze Begegnungen, dann heirateten die beiden in Sachsen. Mein Vater erhielt keine Ausreisegenehmigung mehr, es war der Frühling 1961, der Mauerbau stand kurz bevor. Also floh er in den Westen zu seiner Braut. Viele der Briefe, die sie sich bis zur Hochzeit beinahe täglich schrieben, sind noch erhalten, ich habe sie kürzlich gelesen und war beeindruckt von dem klugen und gleichzeitig innigen Austausch, den diese beiden im Grunde fremden Menschen miteinander führten.

Das erinnerte mich an die Chats mit Leuten, die ich im Internet kennenlernte, und mit denen durch das Schreiben auch manchmal eine überraschende Nähe entstand. Als leidenschaftliche Briefeschreiberin machte ich mir das Internet früh zu eigen und diskutierte mit Fremden über Gott und die Welt. Der Reiz lag in der Geschwindigkeit des digitalen Mediums. Oft erhielt ich umgehend eine Antwort, die ich wiederum sofort beantwortete. Es entwickelte sich ein reger Austausch, der manchmal halbe Nächte lang anhielt. Genauso rasch, wie er begonnen hatte, verpuffte er allerdings auch wieder. Viele Kontakte hielten nur ein paar Stunden oder Tage, selten entwickelten sich Freundschaften, die auch im realen Leben Bestand hatten.

Die Zeiten des Briefeschreibens sind lange vorbei. Heute erhalte ich höchstens mal eine Urlaubspostkarte, und auch das immer seltener. Die Leute verschicken lieber Fotos und Grüße mit ihrem Handy. Niemand wird das in dreißig Jahren noch lesen. Was bleibt dann an greifbarer Erinnerung? Die Geschichten meiner Patentante über ihre Kriegserlebnisse wären für immer verloren, hätten sie und ihre Freundinnen sie nicht aufgeschrieben. Klar, heute werden solche Ereignisse in die digitale Welt hinausgeschickt und millionenfach geteilt. Und doch ist das etwas vollkommen anderes als ein Brief, der nur für eine Person (oder einen sehr überschaubaren Kreis von Personen) bestimmt ist. Fast beschleicht mich ein wenig Wehmut, wenn ich das zarte Briefpapier in die Hand nehme, auf dem meine Mutter meinem Vater von ihrem Leben in Freiburg erzählte. Wenn ich eintauche in ihre Geschichten aus einer Zeit, in der ich noch nicht lebte. Wenn ich kleine Details lese, etwa über ihre Arbeitszeiten oder die Kosten für Lebensmittel und ihre mühsame Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Und obwohl ich die Zeit gewiss nicht zurückdrehen möchte, wünsche ich mir doch ein wenig die gute alte Briefkultur zurück.

Hast du früher auch viele Briefe geschrieben und sie vielleicht sogar aufgehoben? Schreib mir gern und erzähl mir davon, wenn du magst. Ich freue mich auf deine Post!

Hat dir diese Geschichte gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Bestimmt haben andere Menschen genauso viel Freude beim Lesen wie du.

Einladung: Folge mir auf meinen anderen Kanälen. Auf Facebook (Opens in a new window), Thread (Opens in a new window)s und meiner Website (Opens in a new window) erzähle ich andere Geschichten und von meiner Arbeit. Auf Instagram (Opens in a new window) poste ich schöne Dinge aus Garten, Wald und Küche.

Du hast diesen Newsletter noch nicht abonniert? Hier kannst du das nachholen. Jeden Monat flattert kostenlos eine Geschichte in dein Postfach.

Ist dir diese Geschichte ein Kännchen Tee wert? Ich freue mich riesig, wenn du meine Arbeit an 50 schöne Dinge mit einer Mitgliedschaft unterstützt.