Alle meine Toten

Über ein Buch und seine unerzählten Geschichten, Grüße auf die Füße von Sarah Kirsch, drei Schluck Geduld von Peter Rühmkorf und zwei Krokodile in Salzburg

In meinem Regal steht ein Ordner, der so schwer ist, daß selbst meine ungestüme kleine Tochter es nicht schaffen würde, ihn herauszuziehen. Eine ganze Weile habe ich nicht mehr an ihn gedacht. Doch in den letzten Jahren greife ich immer öfter danach, zuletzt, als ich hörte, daß Sibylle Lewitscharoff gestorben ist.

Vor sechzehn Jahren gab ich bei Suhrkamp einen Band heraus, für den ich Schriftsteller einlud, noch einmal ihr erstes Buch zur Hand zu nehmen und aufzuschreiben, was ihnen dabei durch den Kopf geht. Der Ordner enthält all das, was mich damals mit der Post erreichte.

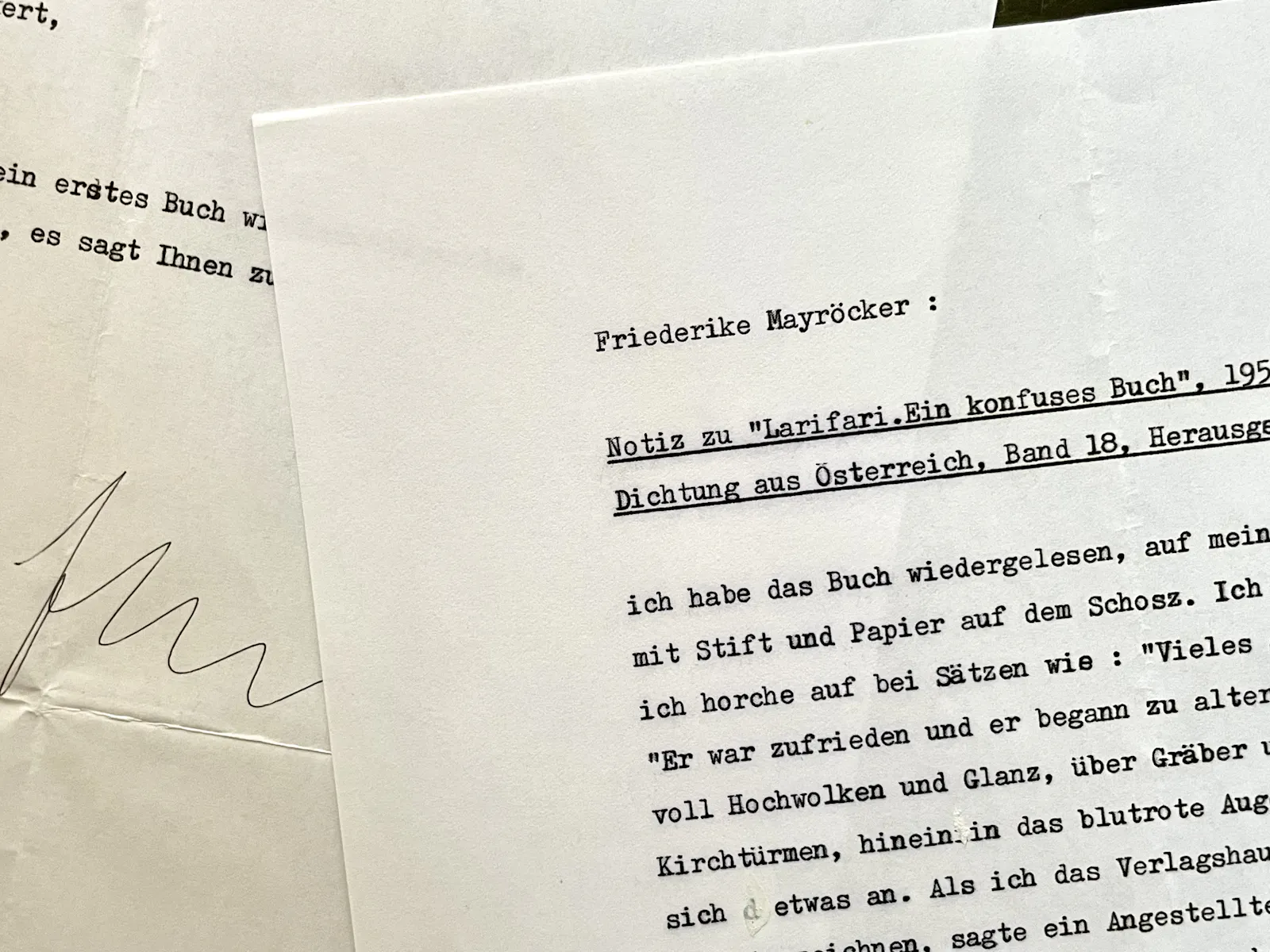

Handschriftliche Seiten von Peter Handke und Gerhard Roth. Mehrseitige Typoskripte von Jürgen Becker und Reinhard Jirgl; eine Notiz auf Hotelpapier von Gabriele Wohmann. Zwei Briefe von Friederike Mayröcker, die darauf hindeuten, daß die Tastatur ihrer Schreibmaschine kein ß kennt, denn sie schickt „herzliche Grüsze“.

Und Absagen: eine höfliche von Christa Wolf, eine liebenswürdige von Reiner Kunze, eine schroffe von Wulf Kirsten. Dazu eine Reihe von Schreiben, deren Absender mir durch die Blume oder auch ganz unverblümt mitteilen, daß mein Tun die reine Zeitverschwendung sei: „Und wenn ich in Ihrem Buch nicht vertreten bin, wird das kein Verlust sein.“

Außerdem Postkarten. Eine von Martin Walser (ein grünes Tal vor verschneiten Schweizer Bergen), eine von Eckhard Henscheid (eine rauchende Dampflokomotive) und eine von Robert Gernhardt (ein Frankfurter GrünGürteltier, selbst gezeichnet).

Auch ein paar ausgedruckte E-Mails sind dabei. Ins Auge sticht die von Elfriede Jelinek. Unterschrieben ist sie mit: „stets das Ihre“. Es folgt auf vier Zeilen ein typographisches Kunstwerk aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Unschwer zu erkennen ist ein fröhliches kleines Schwein mit einer 9 als Ringelschwänzchen.

Manch einer bevorzugte die persönliche Zustellung. Durs Grünbein kam an einem Wintermorgen vorbeigeradelt, um in meiner Hinterhaus-Küche die frisch ausgedruckten Seiten aus der Tasche zu ziehen. Und Emine Sevgi Özdamar überreichte mir ihre Erzählung bei einem Minztee (oder war es ein Glas Rotwein?) in einem Lokal in Kreuzberg.

„Das erste Buch“ erschien 2007 mit knapp hundert Beiträgen: Geschichten, Essays, Lektüreerfahrungen. Was seinen Weg nicht in das Buch fand und auch nicht dafür bestimmt war, ist ebenfalls abgeheftet: die Anschreiben, die Korrespondenzen, Textvarianten, Korrekturen.

Krümel vom Schreibtisch? Ja, sicher! Doch auch ein bißchen Goldstaub ist dabei. Oder kommt es mir nur so vor, wenn ich in dem Ordner blättere – und sich in den Anblick Erinnerungen mischen?

Ein Sommertag vor siebzehn Jahren: Der Blick aus dem Fenster geht auf eine Kastanie in einem Berliner Hinterhof, und aus dem Telefonhörer kommt die Stimme von Peter Rühmkorf. „Aber nein, ich habe Sie nicht vergessen ... Bitte noch um drei Schluck Geduld!“ Und dann erzählt er, ja sprudelt es geradezu aus ihm heraus, wie sich damals „Big Benn“, also Gottfried Benn höchstpersönlich für die Gedichte des jungen Lyrikers ins Zeug legte. Das werde er aufschreiben, versprochen, gleich nächste Woche. „Was für eine fabelhafte Idee! Das erste Buch ...“

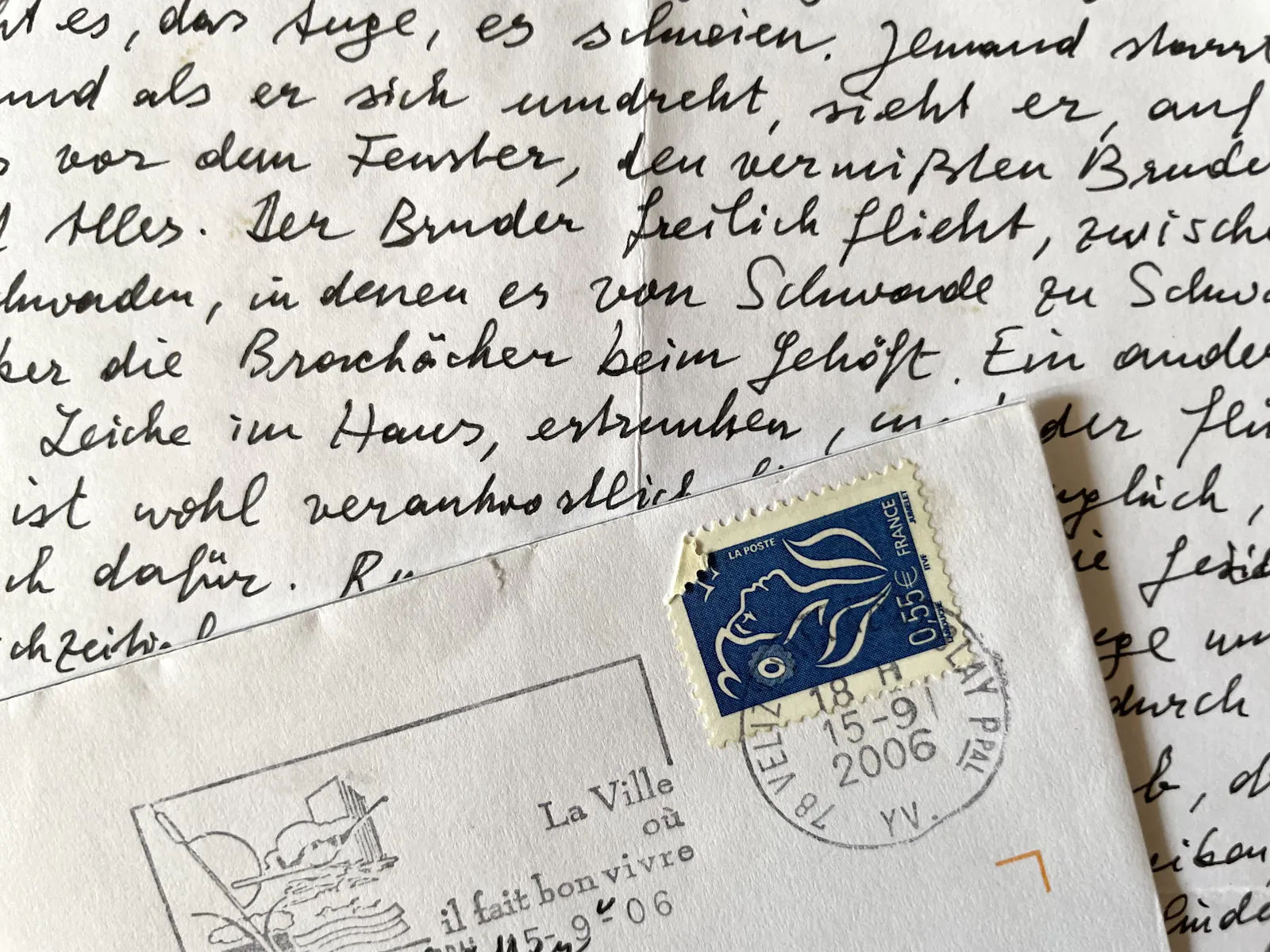

Eine Woche verging, zwei Wochen, drei. Es wurde Herbst. Und dann kam eine Postkarte, mit Datum vom 11. Oktober 2006: „Lieber Herr Deckert, hier leider unvorhersehbar gewesene Malaise (Blasenkrebs), und ich hoffe, daß ich vor der Operation am 23. Okt. noch was Erheiterndes aufs Papier kriege. Herzlich grüßt Sie Ihr Peter Rühmkorf“.

Was mir erst jetzt auffällt: Die Tinte bis zu dem Wort „Blasenkrebs“ ist dünn, wässerig fast, danach ist sie tiefblau. Offenbar hat der Schreiber die Patrone gewechselt; aber zugleich sieht es so aus, als hätte Rühmkorf nach der Niederschrift der schlechten Nachricht (sie ist aufs Papier gebracht und damit gebannt) sogleich neue Kraft, ja Zuversicht geschöpft.

Zumindest Tatendrang. Meine guten Wünsche erwidert er prompt. Schon am 16. Oktober schickt er seinen Beitrag, dazu ein paar Zeilen: „Ich konnte das Ms. nicht einmal angemessen korrigieren, weil ich übermorgen ins Krankenhaus muß, um einen leider schon etwas fortgeschrittenen Blasenkrebs operieren zu lassen. Woll’n mal hoffen, daß die von mir ein Leben lang hochverehrte Fortuna auch in diesem Fall nicht von mir läßt und vielleicht sogar für ein Weilchen an meiner Bettkante Platz nimmt.“ Am Tag, als er ins Krankenhaus muß, jagt er noch ein P.S. in die Maschine, drei Seiten lang.

Ja, ein „Weilchen“ blieb Fortuna noch auf seiner Bettkante sitzen. Bald telefonierten wir wieder, kam Post aus Övelgönne, im Frühjahr darauf sogar ein Gedicht. Doch begegnet sind wir uns nicht mehr. Am 8. Juni 2008 ist er gestorben.

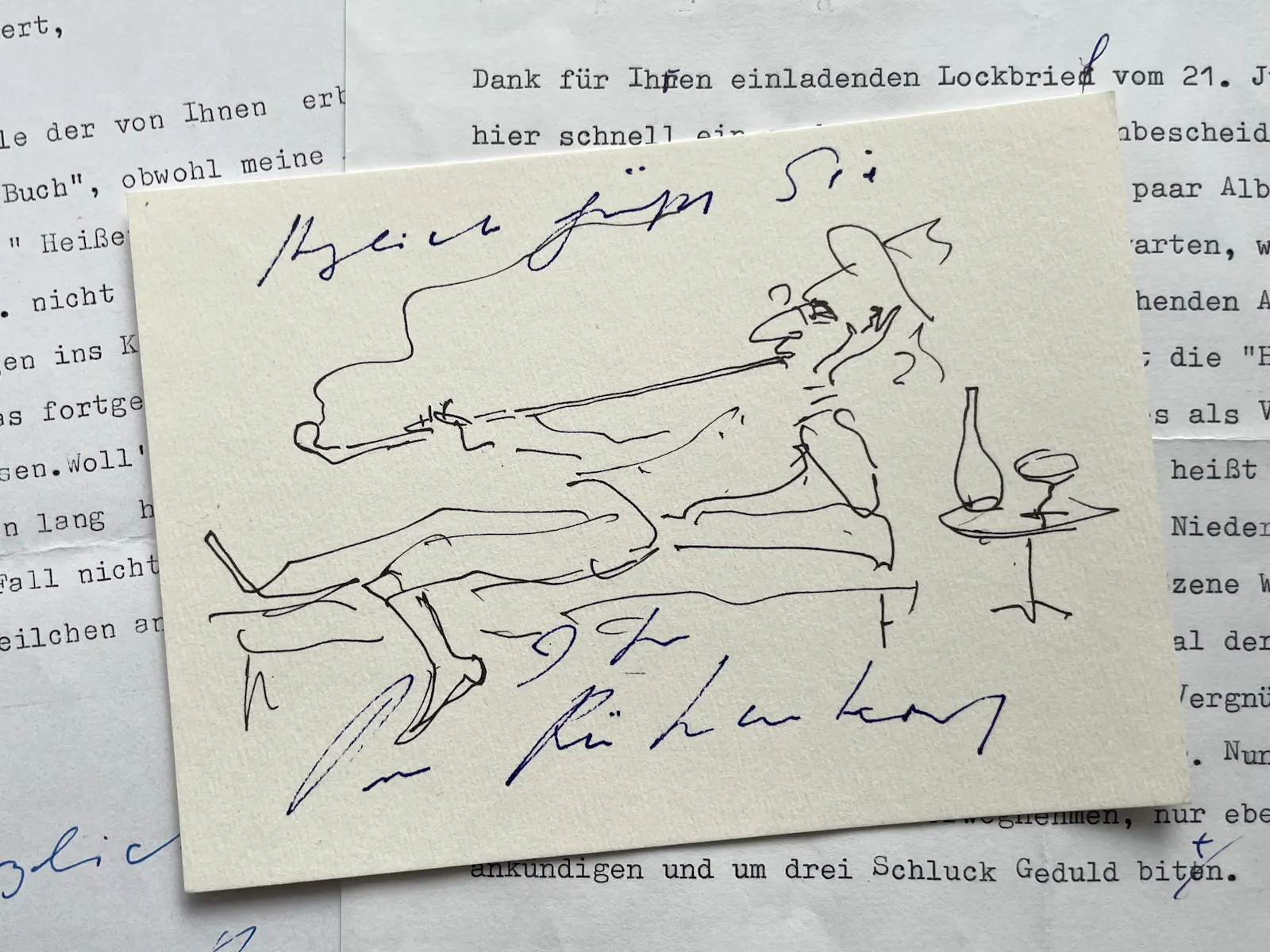

Auf der Karte mit dem Selbstporträt, einer Federzeichnung, die er mir vor der Operation schickte, liegt er auf einem Diwan, eine langstielige Pfeife im Mund. So raucht er in meinem Ordner noch immer.

Immer häufiger ist es der Tod, der aus den Krümeln vom Schreibtisch Goldstaub macht. Je öfter ich in der Zeitung auf einen Nachruf stoße, auf Urs Widmer oder Brigitte Kronauer, Ernst Augustin oder Hans Magnus Enzensberger, um so kostbarer erscheinen mir die rasch hingekritzelten Sätze und die fast zwei Jahrzehnte alten Grüße – ja sogar die sorgfältig beschrifteten Briefumschläge.

Peter Rühmkorf war nicht der erste Tote in meinem Buch. Robert Gernhardt starb schon im Jahr vor dessen Erscheinen, ebenso Oskar Pastior.

Mit Pastiors Text hatte es eine besondere Bewandtnis. Bei einem Abendessen nach einer Lesung in Berlin hatte ich ihn angesprochen, er hatte zweifelnd den Kopf gewiegt und den Begriff Debüt hin- und hergewendet. Sei denn nicht jedes neue Buch ein Debüt? Nachher begleitete ich ihn zur U-Bahn am Potsdamer Platz. Auf dem Bahnsteig, im Rauschen des einfahrenden Zuges nickte er mir zu: „Also gut, ich will es versuchen.“

Pastiors Rückblick auf seine Schreibanfänge erschien im Januar 2005 in der Literaturzeitschrift „Lose Blätter“, die ich gemeinsam mit Birger Dölling herausgab. Zusammen mit den elf anderen Texten in diesem Heft bildete er den Grundstock für „Das erste Buch“.

Wenn ich das Typoskript zur Hand nehme, fällt mir alles wieder ein. Pastior schickte es im Dezember 2004: „diese drei Blätter sind nun beim Sinnieren über debütierendes Herauskommen herausgekommen“. Wir brachten den Text ins Format der „Losen Blätter“ und bekamen die Fahnen postwendend zurück: Er hatte ein paar Korrekturen eingefügt und bedankte sich „für den schönen Satz“.

Der „schöne Satz“ erwies sich diesmal jedoch als unerbittliches Korsett. Mit welchen Finessen wir dem Text auch zuleibe rückten – immer blieb er eine Zeile zu lang. Ein Hurenkind, wie früher die Setzer sagten. Unbedingt zu vermeiden! Was tun? Pastior fragen, ob er nicht eine Zeile streichen wollte? Unmöglich! Zumal unter seinem Beitrag ja auch noch ein Datum stand. Er hätte also mehrere Zeilen streichen müssen, damit alles auf zwei Seiten paßte. Ihn bitten, noch etwas dazuzuschreiben? Das ging schon eher.

Als ich zwei Tage vor Weihnachten zum Telefon griff, war ich nervös. Doch zu meiner großen Erleichterung hatte Pastior Verständnis. „Ja“, sagte er. „Da füge ich noch etwas ein.“ Ich solle morgen noch mal anrufen.

Anderentags nannte er mir die Stelle, an der seine Ergänzung stehen sollte. Es war der Absatz, in dem er von seiner Flucht aus dem kommunistischen Rumänien erzählt: Von einer Studienreise in den Westen war er 1968 „einfach“ nicht zurückgekehrt. Durch das Telefon diktierte er mir zwei Sätze: „Es war ein minimalistisches Handeln durch freiwilliges Nichthandeln – quasi im Vorgriff auf spätere lipogrammatische Verfahrensstrategien. Aber natürlich ein großer Schritt für meine Menschheit.“

Ausgerechnet diese Stelle wurde seither etliche Male zitiert. Als sich nach Pastiors Tod herausstellte, daß er in Rumänien Informant der Securitate gewesen war, griffen mehrere Zeitungen sie auf. „Die Ausreise als Mondlandung“, kommentierte Lothar Müller in der Süddeutschen Zeitung den Satz mit der Neil-Armstrong-Anspielung: „Wie vom Mond muß Pastior auf die Welt zurückgeblickt haben, der er entkommen war.“

Zuletzt zitierte Michael Lentz die Stelle in seinen Frankfurter Poetikvorlesungen. In Oskar Pastiors ursprünglichem Typoskript steht sie nicht.

Auch in den Beiträgen anderer Autoren gibt es Passagen, die erst auf Nachfrage entstanden – doch nicht aus typographischen Zwängen. Vielmehr war Neugier im Spiel; der Wunsch, manches noch genauer zu wissen. Ich bohrte nach und fragte, ob dieses Motiv oder jenes Detail nicht noch einer näheren Betrachtung wert wäre.

So ließ sich Ingo Schulze verlocken, in Gedanken noch einmal in die Gerüche und Farben jener längst vergangenen St. Petersburger Welt einzutauchen, der sich seine „33 Augenblicke des Glücks“ verdanken. Günter Kunert holte bis in die Kriegszeit aus und spürte den Ursprüngen seines Rufs als „Kassandra von Kaisborstel“ nach. Und Gabriele Wohmann erzählte die hinreißende Geschichte, wie ihr Vater sie eines Tages zu einem Spaziergang überredete, der an einer Buchhandlung vorbeiführte: „Zu meiner Überraschung hatte er den Buchhändler dazu gebracht, sein Schaufenster mit meinen Büchern zu dekorieren.“

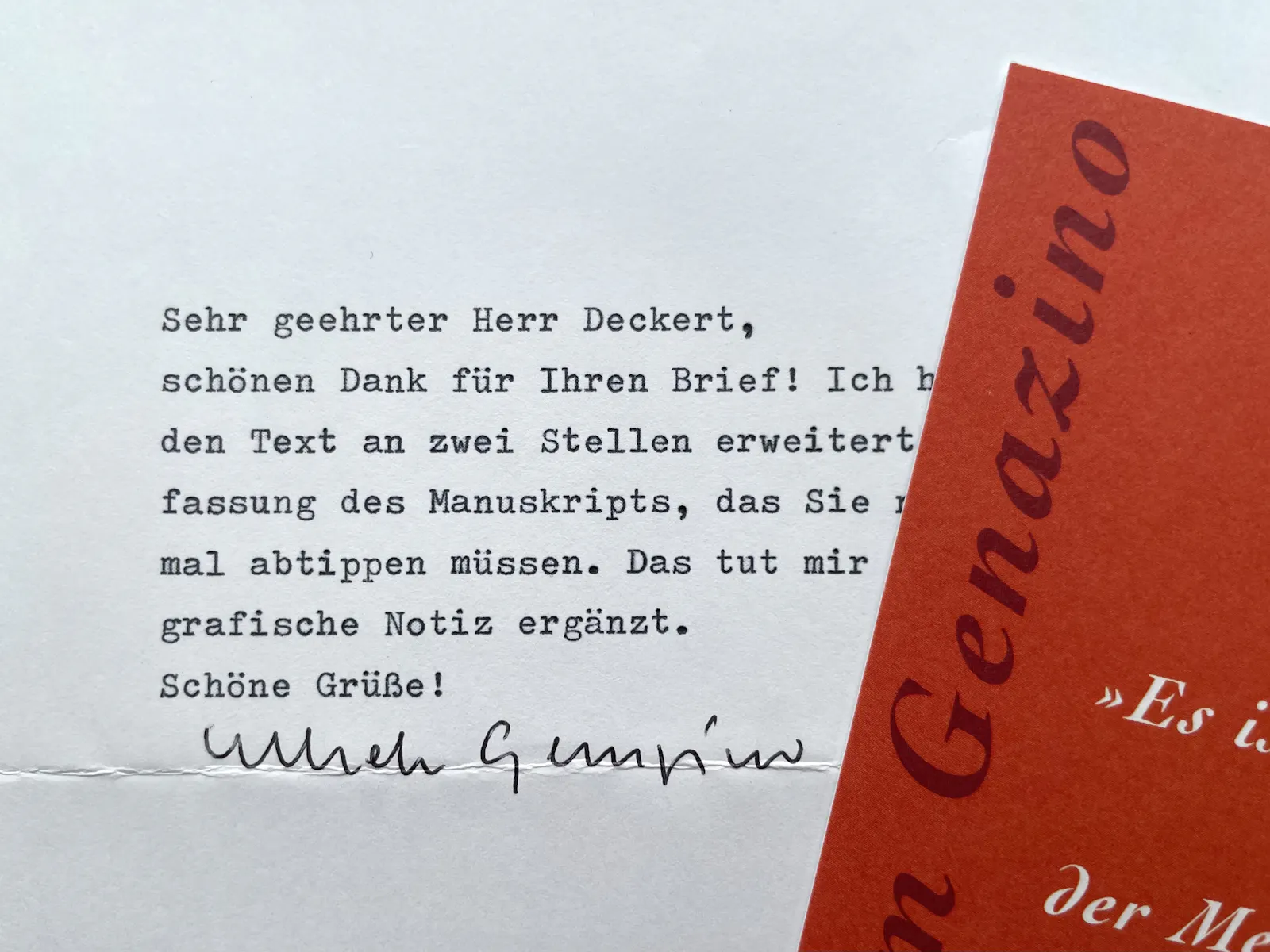

In meinem Ordner stoße ich immer wieder auf solche Ergänzungen – mal als Nachtrag, mal als Einschub. Am kunstfertigsten verfuhr Wilhelm Genazino. Auch ihn hatte ich um Nachschlag gebeten: Ob er nicht da oder dort noch zwei Sätze einfügen könnte? Er konnte! Wenige Tage später erhielt ich den Ausdruck mit seinem Text zurück. Er hatte das Blatt an zwei Stellen zerschnitten und mit Papierstreifen sorgfältig wieder zusammengeklebt. Auf den Papierstreifen standen seine Ergänzungen. Das Ganze erinnerte ein wenig an die paperoles oder béquets, wie man bei Proust die in das Manuskript der „Recherche“ eingeklebten Zettel nennt, und sah großartig aus.

Doch das Wunderbarste waren diese drei Sätze in seinem Begleitschreiben: „Ich habe, Ihren Wünschen folgend, den Text an zwei Stellen erweitert. Ich schicke Ihnen die Neufassung des Manuskripts, das Sie nun, wie ich annehme, noch einmal abtippen müssen. Das tut mir leid!“ Er bat also um Entschuldigung für die Mühe, die ich ihm bereitet hatte.

Beim Lesen dieser Sätze steht mir der stille Mann mit dem großen Kopf wieder vor Augen; seine zuvorkommende Art, sein freundliches Wesen. Und mir fällt unsere erste Begegnung ein, im Januar 2008, als wir im Literaturhaus Salzburg „Das erste Buch“ vorstellten.

Fast wären wir zu spät gekommen: Katja Lange-Müller und ich, die wir unter allerlei Mühen aus Berlin angereist waren. Die letzte Etappe war die abenteuerlichste gewesen. Stoisch hatte der asiatisch aussehende Taxifahrer das Fahrtziel „Literaturhaus“ zur Kenntnis genommen. Nach zehn Minuten hielt er vor einem großen Gebäude, dessen Fenster alle dunkel waren. Als wir ihn fragten, wo denn jetzt das Literaturhaus sei, zeigte er lächelnd auf die Inschrift über dem Portal: Haus der Natur. Noch heute sehe ich das Gesicht von Katja Lange-Müller vor mir, der Autorin von „Verfrühte Tierliebe“, die fassungslos ausrief: „Sehen wir aus wie Krokodile?!“

Als wir drei Minuten vor Beginn der Lesung ins Literaturhaus stürmten, saß Wilhelm Genazino seelenruhig in einem Sessel und nippte an einem Glas Wein. Wäre plötzlich ein Krokodil vor ihm aufgetaucht – ich bin sicher, nicht einmal das hätte ihn aus der Fassung gebracht.

Wilhelm Genazino, Oskar Pastior, Peter Rühmkorf: Sie alle haben ihre Beiträge auf der Schreibmaschine getippt – obwohl das digitale Zeitalter längst angebrochen war. Einen ordentlichen Lärm muß das gegeben haben! Und doch kommt es mir so vor, als wären die Zeiten ruhiger gewesen. Nicht, daß die Welt besser war. Gewiß nicht! Aber es schwappten nicht dauernd Wellen der Empörung durchs Land. Statt einander mit Tweets zu beschießen, hat man Briefe geschrieben.

Oder gehe ich der Erinnerung auf den Leim, der großen Besänftigerin, die alles Vergangene in ein mildes Licht taucht? Mag sein. Doch etwas muß anders gewesen sein, damals im Juli 2006, als Ludwig Harig herzliche Grüße schickte: „mitten aus dem Schreiben alexandrinischer Sonette über die laufende WM“. Kann man sich einen Dichter vorstellen, den die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auch nur zu einem einzigen Alexandriner inspiriert hätte? Eben.

Vielleicht hätte auch Harig resigniert den Bleistift sinken lassen, wäre er nicht schon 2018 gestorben. Wobei – wenn einer es geschafft hätte, aus dem erneuten Vorrundenaus der deutschen Fußballer poetische Funken zu schlagen, dann er. Wie heißt es in seinem Sonett „Das Spiel an sich“ so leicht- und gar nicht rumpelfüßig? „So ist nicht personell die Mannschaft das Problem, / jedoch der Doppelklang von Wille und System“.

Gelassenheit, Hintersinn ... Ich ahne, daß es die Schreibmaschinenschreiber sind, die über einen größeren Vorrat davon verfügen. Das wäre kein erfreulicher Befund – werden sie doch immer weniger, von Jahr zu Jahr. Blättere ich in meinem Ordner, so ist mir, als würde ich über einen Friedhof gehen und die Namen auf den Grabsteinen lesen. Die älteren Jahrgänge sind nahezu ausgestorben. Ilse Aichinger (wie oft schon habe ich ihre zittrige Unterschrift betrachtet), Siegfried Lenz, Peter Härtling, Friederike Mayröcker.

Auch unter den Jüngeren beginnen sich die Reihen zu lichten. Hat man einander gut gekannt, ist die Trauer um so größer. So ging es mir beim Tod von Thomas Rosenlöcher. Tagelang war ich wie vor den Kopf gestoßen. Ich konnte einfach nicht begreifen, daß ich ihn nie wiedersehen würde, nie wieder seine Stimme hören, wie sie ein Gedicht vorträgt, nie wieder eine Zeile von ihm erhalten, unterschrieben mit „Dein Thomasius“.

Als Sibylle Lewitscharoff starb und ich noch einmal in ihren Briefen las, stieß ich auf ein Versäumnis, das mir seither nicht mehr aus dem Sinn geht. Im September 2009 hatte sie mir in einer E-Mail geschrieben: „wenn wir uns treffen, erzähle ich Ihnen eine gute Geschichte aus Luzern, wo ich gestern abend mit Sack und Pack blitzartig getürmt bin“. Vier Tage später moderierte ich in Heidelberg eine Lesung von ihr. Über Luzern verlor sie kein Wort, und auch ich dachte nicht mehr daran.

Was ihr widerfahren war? Jetzt ist es zu spät, sie das zu fragen – was freilich den winzigen Wurm nicht beeindruckt, der unentwegt durch mein Hirn kriecht und keine Ruhe geben will. Als könnte ich durch beharrliches Nachdenken doch noch herausfinden, was damals geschah.

Mit einem anderen Satz aber brachte sie mich noch posthum zum Lachen. Sie schickte ihn mir am 4. Juni 2013, als sie in der Villa Massimo erfuhr, daß man ihr den Georg-Büchner-Preis zugesprochen hatte: „Bin natürlich überglücklich und springe in meinem römischen Atelier herum wie nicht gescheit.“

Ein solches Glück wie damals in Rom wünsche ich ihr auch jetzt, wo immer sie nun ist.

An jedem Namen im „Ersten Buch“ hängt eine Erinnerung. Da ist die Karte von Walter Kempowski. Eine Absage im Telegrammstil: als ob er gewußt hätte, daß ihm nur noch wenig Zeit bleiben würde. Daß er sich dann doch noch umstimmen ließ und im August 2006 einen ergreifenden Bericht über die prekären Umstände schrieb, mit denen er bei der Niederschrift von „Im Block“ zu kämpfen hatte, der literarischen Verarbeitung seiner Haftjahre in Bautzen, ist eine andere Geschichte.

Und da sind die Pankower Schreibmaschinenbriefe mit der knorrigen Unterschrift von Adolf Endler sowie, in unmittelbarer Nachbarschaft, ein Blatt aus Tielenhemme – von Sarah Kirsch, die unter ihren Brief eine langstielige Blume (eine Tulpe?) malte und dazu schrieb: „1000 Grüße auf die Füße!“ Tielenhemme liegt auf halbem Weg zwischen Rendsburg und Husum; nicht weit entfernt von einem Ort mit Namen Witzwort. Ich stelle mir ihr Lachen vor, als sie das bemerkte.

Adolf Endler starb im August 2009, Sarah Kirsch im Mai 2013. Vielleicht sitzen sie jetzt gemeinsam mit Thomas Rosenlöcher und Peter Rühmkorf auf einer Wolke und lassen hin und wieder einen tüchtigen Regenguß niedergehen auf diese von Poesie so ausgedörrte Welt.

Anfang und Ende. Hier das Debüt, das Herauskommen, das Die-Schale-Sprengen; dort der Tod, das Verstummen, die weiße Seite, die auf die lebenslang geschriebenen Worte folgt. Vielleicht gehört ja beides zusammen. Und wenn das Debüt der Moment ist, in dem alles möglich scheint, dann trifft das auf den Tod nicht weniger zu.

Wenn ich den Ordner aus dem Regal ziehe, sind die Erinnerungen wieder gegenwärtig und die Toten noch am Leben. Alles ist noch da. Das GrünGürteltier von Robert Gernhardt, die Erzählungen von Adolf Endler, dem ich stundenlang gegenübersaß, um noch dies und das zu erfragen. Und die Erinnerung, wie das Telefon klingelt und ich den Hörer abnehme, und da ist Peter Rühmkorf. Am anderen Ende, wie man sagt. Und das ist nicht einmal metaphorisch gemeint.

Als ich in der Zeitung die Todesanzeige für Wilhelm Genazino sah, kam mir Salzburg wieder in den Sinn. War es am Abend nach der Lesung oder am nächsten Morgen im Hotel? Zum Abschied drückte er mir die Hand, und als ich sagte: „Auf hoffentlich bald!“, lächelte er. „Man trifft sich ja immer wieder: auf den Pferdewechselstationen des Literaturbetriebs.“

Wäre das ein Western, lautete das Ende so: Ohne sich noch einmal umzudrehen, schwang er sich in den Sattel und sprengte davon – mitten hinein ins Abendrot.

Leider ist es keiner.

Diese Geschichte habe ich am 26. November 2023 an 1092 Leserinnen und Leser verschickt. Wenn auch Sie meine Geschichten erhalten wollen, tragen Sie sich gern hier ein:

Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier: