Das Haus

Über ein unscheinbares Haus in Dresden und die Tagebücher von Victor Klemperer, über Mut in finsterer Zeit und das Todesurteil für Muschel, den geliebten Kater

Muschel

Es war im vorigen Sommer in Dresden, als ich zu dem Haus in der Caspar-David-Friedrich-Straße ging, in dem Victor Klemperer jahrelang um sein Leben gebangt hatte. Das erste „Judenhaus“, in das man ihn und seine Frau Eva im Mai 1940 zwang. Bis September 1942 wohnten sie hier in zwei Zimmern im ersten Stock. Der letzte Satz, den Klemperer vor dem Umzug in sein Tagebuch schreibt: „Wir bemühen uns, nicht zu verzweifeln.“

In den folgenden Jahren fällt ihnen das immer schwerer. Haussuchungen, Drohungen, Schläge. Wenn die Gestapo vor der Tür steht, krampft sich Klemperers krankes Herz zusammen. Angst vor Verhaftung, Angst vor Deportation, Todesangst.

Eva Klemperer gilt den Nazis als „arisch“. Das rettet ihm das Leben. Sie wird angespuckt und geschlagen, aber sie steht zu ihm. Sein erstes Buch nach dem Krieg wird er ihr widmen: „Du weißt es, und ein Blinder muß es mit dem Stock fühlen, an wen ich denke, wenn ich über Heroismus spreche.“

Während die Dresdner Zeitungen das „Heldentum“ an der Front feiern, herrscht im „Judenhaus“ die blanke Not. Immer länger wird die Liste der Verbote. Klemperer schreibt in sein Tagebuch: „Jedes Tier ist freier.“ Bis zum Mai 1942.

Dem Haus in Strehlen sieht man nicht an, was darin geschah. Hell verputzt, mit einem kleinen Vorgarten steht es an der Straße. Idyllisch fast.

Ich stand davor und schaute, prägte mir jedes Detail ein. Die Haustür, die Fensterläden, den grünen Zaun. Ich überlegte, die Gartentür zu öffnen und die Namen am Klingelbrett zu lesen. Wer lebte heute hier? Und was wußten sie über die früheren Bewohner?

Ich dachte an die alte Frau Pick, die Veronal genommen hatte, als man sie zur Gestapo einbestellte. An den Schrei von Elsa Kreidl, als sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhielt, den man in Buchenwald ermordet hatte. Ich fragte mich: Wie schläft es sich in diesen Mauern?

Eine Weile noch stand ich da, unschlüssig, hin- und hergerissen. Dann ließ ich die Türklinke los. Da war mir, als hätte sich hinter einem Fenster im ersten Stock etwas bewegt. Kein Mensch, aber vielleicht ein Tier. Eine ... Katze? In diesem Moment durchfuhr es mich. Muschel!

So hieß der graue Kater, der Eva und Victor Klemperer über manche Bitterkeit hinwegtröstete. Vor allem ihr bedeutete er viel. In Phasen tiefer Depression konnte nur Muschel sie aufmuntern. Wenn sie das Tier mit mütterlicher Zärtlichkeit umsorgte, spürte er manchmal einen Stich der Eifersucht.

Aber auch er hing an ihm. Im Tagebuch zählt er die wenigen verbliebenen Glücksmomente auf: „Und wenn es bloß der kleine Abendspaziergang bis zur Neun-Uhr-Grenze ist. Und daß der Kater lebt.“ Selbst in Zeiten größten Hungers fiel immer etwas für ihn ab.

Ich stand noch ein paar Minuten vor dem Zaun, reckte den Hals, aber es war nichts mehr zu sehen.

Zu Hause nahm ich das Tagebuch und las den Eintrag vom 15. Mai 1942. „Sternjuden und jedem, der mit ihnen zusammenwohnt, ist mit sofortiger Wirkung das Halten von Haustieren (Hunden, Katzen, Vögeln) verboten, die Tiere dürfen auch nicht in fremde Pflege gegeben werden. Das ist das Todesurteil für Muschel, den wir über elf Jahre gehabt und an dem Eva sehr hängt.“

Um dem Kater die Angst beim Abgeholt-Werden und die gemeinsame Tötung mit den anderen Tieren zu ersparen, fassen sie einen Entschluß. Vier Tage noch ringen sie mit sich. Sie klagt: „Das Tierchen spielt herum, ist vergnügt und weiß nicht, daß es morgen stirbt.“ Er grübelt: „Ob es jemanden gibt, der vielleicht von uns weiß: Morgen sterben sie?“

Die Henkersmahlzeit: 450 Gramm Kalbfleisch, vom Mund abgespart.

Am 19. Mai bringt Eva Klemperer den Kater zum Tierarzt. Sie ist dabei, als er betäubt und getötet wird.

Ich stelle mir vor, wie der kleine Körper reglos daliegt. Ein graues Häufchen Fell, noch warm und weich. Wie sie einen letzten Blick auf ihn wirft, bevor sie hinaustritt in den warmen Maitag. Wie sie heimkommt und nichts sie erwartet als die gebeugte Gestalt ihres Mannes am Küchentisch. Sein ängstlich fragender Blick.

Ihre Antwort schreibt er später in sein Tagebuch: Das Tier hat nicht gelitten. „Aber sie leidet.“

Das Porträt von Victor Klemperer (um 1930) stammt von Ursula Richter (1886-1946). Die Rechte liegen bei der SLUB Dresden / Deutsche Fotothek.

Neulich fiel mir diese Erzählung wieder ein, die ich vor zwei Jahren geschrieben habe. Vor mir ein Zettel mit Notizen, in Reichweite Victor Klemperers Tagebücher 1933 bis 1945. Seit ich sie als Student gelesen hatte, hatten sie mich nie wieder losgelassen.

In Berlin war es Winter. Ich lag im Bett: die Decke bis zum Kinn, denn mir war kalt, so kalt, die ganze Zeit. Längst hätte ich schlafen sollen, doch ich konnte nicht aufhören zu lesen. Irgendwann in der Nacht zwang ich mich, das Licht auszumachen, weil in ein paar Stunden die Vorlesung begann. Ich lag dann in der Dunkelheit, noch immer fröstelnd; nur meine Augen brannten. Aber schlafen konnte ich nicht mehr.

An die Vorlesung habe ich keine Erinnerung, aber Klemperers Tagebücher waren mir noch viele Jahre später auf beklemmende Weise gegenwärtig. Keine andere Lektüre hat mich so stark geprägt. Mein Blick auf die Welt wäre ein anderer, hätte ich nicht eines Tages die zwei dicken Bände aus dem Bibliotheksregal gezogen und schon auf der Rückfahrt, im Gerumpel der U-Bahn nach Prenzlauer Berg, darin zu lesen begonnen.

Erst später erfuhr ich, daß sich mein Großvater lange vor mir in Klemperers Aufzeichnungen vertieft hatte. In der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden hatte Helmut Deckert zwanzig Jahre lang die Handschriftenabteilung geleitet. 1977, im Jahr meiner Geburt, bekam er Klemperers Nachlaß auf den Tisch. Beglückt machte er sich an die Arbeit, ordnete, katalogisierte und erstellte in seiner akkuraten Handschrift ein Findbuch, das auf 90 Seiten akribisch jedes Blatt Papier auflistet. Klemperers „erstaunlicherweise erhalten gebliebene Tagebücher“, notierte er, seien „von unschätzbarem Wert“.

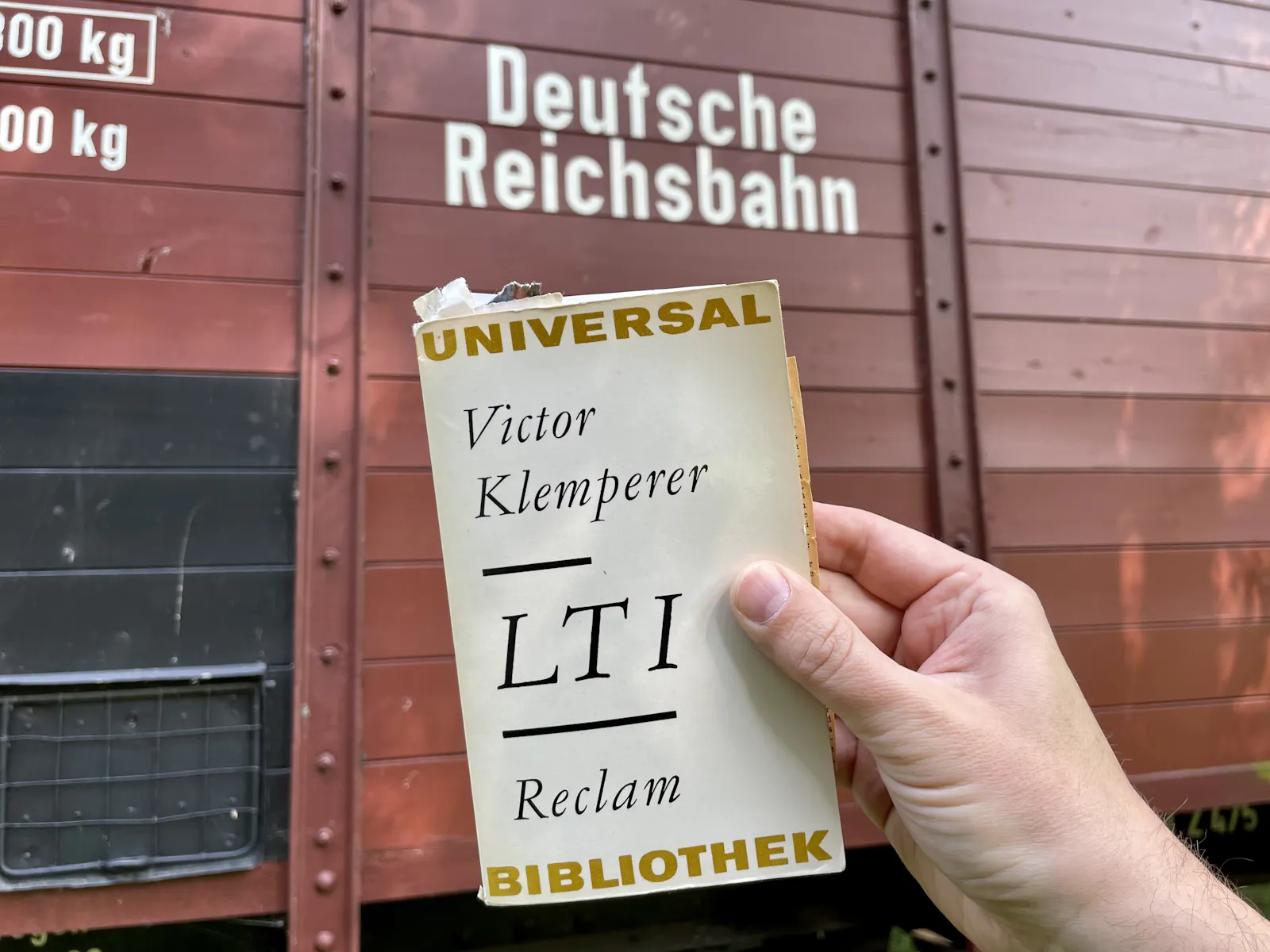

Immer wieder greife ich zu der vergilbten Reclam-Ausgabe der „LTI“, die meinem Großvater gehört hat. Ich erbat sie mir, als er mit 92 Jahren starb. Manchmal stecke ich sie noch rasch ein, bevor ich mich früh auf den Weg mache: nach Magdeburg oder Stendal, Lübeck oder Bremerhaven. Im Zug bin ich oft der einzige, der in einem Buch liest. Aber nichts macht einen wacher und schärft die Sinne so zuverlässig wie die Lektüre von Victor Klemperer.

„Worte können sein wie winzige Arsendosen: sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.“ Es sind Sätze wie dieser, die ich immer wieder lese – und dabei jedesmal von neuem erstaunt bin, weil sie ein Dreivierteljahrhundert nach ihrer Niederschrift unsere Gegenwart auf den Punkt bringen.

Seit einigen Jahren gehe ich an Schulen, um aus Victor Klemperers Tagebüchern zu lesen. Ich wollte etwas tun gegen die Geschichtsvergessenheit und gegen das Gift, das heute wieder im Umlauf ist. Die Gleichgültigkeit gegenüber einem Antisemitismus, der sich achtzig Jahre nach Auschwitz immer unverhohlener äußert, fand ich unerträglich.

So kommt es, daß ich manchmal noch bei Dunkelheit in den Zug steige und nach Magdeburg oder Stendal, Lübeck oder Bremerhaven fahre. Im Laufe der Zeit bin ich an etlichen Schulen gewesen und habe von Victor Klemperer erzählt, habe vorgelesen, erklärt und Fragen beantwortet.

Inzwischen sind mir die Tagebücher auf eine Weise vertraut, daß ich viele Sätze wortwörtlich im Kopf habe. Fast kommt es mir so vor, als hätte ich die von Klemperer geschilderten Ereignisse aus seinem Mund gehört.

Der Parteibeamte, der ihm eröffnet, daß sie ihr Haus in Dölzschen verlassen müssen. Das demütigende Verhör bei der Gestapo. Die Liste der Verbote. Sein vergeblicher Versuch, die alte Frau Pick vom Suizid abzuhalten. Die brutalen Hausdurchsuchungen. Die Jungen, die ihn auf der Straße beschimpfen. Die Nacht, in der er den Dresdner Feuersturm überlebt. Der Morgen, als Eva den Judenstern von seinem Mantel reißt.

Und dann ist da der Tagebucheintrag vom 15. Mai 1942. In sachlichem Ton schildert er die neue Verordnung, die ihm gerade zu Ohren gekommen ist: das Verbot, Haustiere zu halten. Schließlich bricht sich seine Empörung Bahn: „Welch eine niedrige und abgefeimte Grausamkeit gegen die paar Juden.“

Wo immer ich diese Stelle lese, wird es ganz still. Noch stiller als ohnehin schon. Es ist, als würde ich die fassungslosen Blicke spüren. Manch einer von denen, die vor mir sitzen, hat vielleicht auch ein Tier zu Hause. Daß die Klemperers ihren geliebten Kater töten lassen müssen, das geht ihnen nahe.

Im Tagebuch folgen noch einige Sätze: „Es ist mir um Evas willen sehr bitter zumute. Wir haben uns so oft gesagt: Der erhobene Katerschwanz ist unsere Flagge, wir streichen sie nicht, wir behalten die Nasen hoch, wir bringen das Tier durch, und zum Siegesfest bekommt der Muschel ‚Schnitzel von Kamm‘ (dem feinsten Kalbschlächter hier). Es macht mich beinahe abergläubisch, daß die Flagge nun niedergeht. Das Tier mit seinen mehr als elf Jahren war in letzter Zeit besonders frisch und jugendlich. Für Eva war es immer ein Halt und ein Trost. Sie wird nun geringere Widerstandskraft haben als bisher.“

Der Gedanke drängt sich auf: Was wäre gewesen, hätte es diese Verordnung nicht gegeben? Hätte das Tier den Krieg überlebt?

Am 13. Februar 1945 steht das Haus in der Zeughausstraße, in dem Eva und Victor Klemperer seit über einem Jahr leben, „in vollen Flammen“. Es ist das dritte „Judenhaus“, in das man sie gezwungen hat. Wie durch ein Wunder kommen sie mit dem Leben davon.

Die Tagebücher blieben nur deshalb erhalten, weil eine Freundin der Klemperers, die Ärztin Annemarie Köhler, sie in ihrer Praxis in Pirna versteckte. Sie riskierte dafür ihr Leben, so wie Eva Klemperer das ihre – jedesmal, wenn sie die Aufzeichnungen ihres Mannes nach Pirna brachte. In Dresden hätte die Gestapo sie bei einer Hausdurchsuchung finden können.

Ohne den Mut dieser beiden Frauen wären die Tagebücher verbrannt.

Vor ein paar Wochen war ich wieder in Dresden; es war kurz vor Ostern, und in vielen Gärten hingen Ostereier an den noch kahlen Sträuchern. An einem dieser Tage stieg ich in den Bus und fuhr zum Wasaplatz, um mir noch einmal das Haus in der Caspar-David-Friedrich-Straße anzusehen.

„Eine hübsche Villa“, notierte Klemperer kurz nach dem Einzug, „gepropft voll mit Leuten, die alle das gleiche Schicksal haben. Wunderschön im Grünen gelegen.“

Das erste, was ich sah, als ich die Straße heraufkam: hinter dem grünen Zaun ein Strauch mit Ostereiern. Das Haus stand da im goldenen Licht des Nachmittags, wie abgewaschen nach einem Regenguß, alles glänzte.

Noch immer wies nichts darauf hin, daß es ein „Judenhaus“ gewesen war. Immerhin, ein Stolperstein erinnerte an Ernst Kreidl, dem das Haus gehört hatte, bevor es enteignet worden war. Nachdem am 19. September 1941 der Judenstern eingeführt wurde, ging er nicht mehr auf die Straße. Zwei Monate später bestellte man ihn „zur Befragung“ auf die Gestapo. Er kehrte nie zurück. Am 21. Mai 1942 wurde er in Buchenwald erschossen.

Eine Woche später stürmten Gestapoleute das Haus. Zwei Stunden lang verhörten sie im Erdgeschoß den früheren Bankier Sally Friedheim. Er wurde verhaftet, am 16. Juni erfuhren die übrigen Bewohner von seinem Tod. Klemperer schreibt: „Wir empfanden alle einen schweren Schauder, uns allen steht der Tod sehr nahe.“

Der Gedanke läßt ihn nicht los. Einige Tage später notiert er: „Peinlich ist mir die leere Gartenbank unten vor meinem Fenster. Dort saßen den ganzen vorigen Sommer in hundert Gesprächen Ernst Kreidl und Dr. Friedheim zusammen. Jetzt ist Kreidl erschossen und Friedheim im Gefängnis ‚gestorben‘.“

Wenige Wochen darauf, am 20. August 1942, starb in einem Zimmer im Erdgeschoß die achtundsiebzigjährige Julia Pick an einer Überdosis Veronal. Ein erster Suizidversuch im Juni war fehlgeschlagen. Auf ihrem Tisch lag ein Abschiedsbrief: „Ich danke allen, die mir die zweieinhalb Jahre in Strehlen durch ihre Herzenshöflichkeit verschönt haben.“

Außer den Klemperers und Ernst Kreidls Witwe Elsa Kreidl erlebte keiner der Bewohner das Kriegsende. „Was an mir liegt“, heißt es im Tagebuch, „so soll das Judenhaus Caspar-David-Friedrich-Straße 15 b mit seinen vielen Opfern berühmt werden.“ Es ist der letzte Satz, den Victor Klemperer am 2. September 1942 schreibt: am Abend vor dem Umzug in das nächste „Judenhaus“ im Lothringer Weg 2.

Still lag das Haus an der Straße; hin und wieder fuhr ein Auto vorbei. Ich hatte gehofft, daß zufällig jemand hineinging oder herauskam. Vielleicht hätte ich ihn angesprochen. Doch kein Mensch war zu sehen.

Ein paar Minuten stand ich da. Dann fotografierte ich das Haus und den Stolperstein für Ernst Kreidl.

Ich wollte gerade gehen, da bemerkte ich den Baum. Er stand an der Straße zwischen dem einstigen „Judenhaus“ und dem Nachbargrundstück. Als ich den Kopf hob, schienen sich die kahlen Äste nach den Wolken zu recken.

Ich hätte nicht sagen können, wie alt er war. Aber es erschien mir nur natürlich zu denken, daß auch damals ein Baum hier gestanden hatte.

Während ich mit meinem Blick den Verzweigungen folgte, stellte ich mir vor, wie Victor Klemperer in der Nacht erwacht war. Wie er leise aufstand und die Verdunkelung eine Handbreit beiseite schob, um zu sehen, ob es schon dämmerte. Wie er hinaussah: reglos, mit pochenden Schläfen; minutenlang.

Das unentwegte Kreisen der Gedanken. Das Schwanken der Äste vor dem Fenster. Wie Krallen, die nach ihm griffen.

Diese Geschichte habe ich am 28. Mai 2023 an 591 Leserinnen und Leser verschickt. Wenn auch Sie meine Geschichten erhalten möchten, tragen Sie sich gern hier ein:

Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier: