Europa bei Regen

Über die weißen Flecken auf einem Berlin-Stadtplan, Lügen in Zeiten des Kalten Krieges, eine Tonne Kaviar und das Spiel, mit dem ich als Kind vom Mars träumte

Neulich, als ich in der Wohnung meiner Eltern die Spiele durchsah, die in einem entlegenen Schrankfach so weltvergessen schliefen wie Dornröschen in seinem Schloß, machte ich eine Entdeckung. Ich wollte schauen, ob unter den Karten- und Brettspielen, mit denen wir uns als Kinder die Zeit vertrieben hatten, etwas für meine kleine Tochter dabei wäre. Plötzlich sah ich den Jungen wieder, der ich damals gewesen war.

Ich zog gerade ein Spiel aus dem wackligen Stapel, bei dessen Anblick ich sofort wußte, daß ich es oft gespielt hatte. Es hieß „Europareise“, und vielleicht um den europäischen Gedanken zu betonen, war der Name auch noch auf Englisch und Französisch zu lesen: „Journey through Europe“ und „Voyage en Europe“.

Kaum hatte ich den Deckel angehoben, stand alles wieder vor mir. Die so weitläufige wie verwinkelte Wohnung in der Dresdner Neustadt mit den Kachelöfen und dem knarrenden Parkett. Vor dem Fenster die Ruine der St.-Pauli-Kirche, auf deren bröckelnden Backsteinmauern ein paar wagemutige Birken balancierten. Und die verregneten Nachmittage im Herbst, an denen der Sonntagsausflug ins Wasser fiel: mit dem Trabi hinaus in die Heide oder in den „Fischbüchsenwald“, wie mein Bruder und ich die Gegend um die Prießnitz nannten, weil dort die Leute ihren Müll zwischen die Bäume geworfen hatten, jedenfalls auf dem ersten Wegstück.

An jenen Nachmittagen kam irgendwann mein Vater in das große Zimmer, dessen Tür nur schloß, wenn man sie mit einem kräftigen Ruck herandrückte („seit dem Angriff“, wie es in Dresden stets hieß), und sagte: „Hol doch mal ein Spiel!“ Zu zweit spielten wir Reversi oder Mastermind und später, als ich die Regeln gelernt hatte, ein ums andere Mal Schach. Waren wir zu dritt oder zu viert, war die Auswahl fast unerschöpflich; der wandhohe Schrank im Kinderzimmer quoll geradezu über vor Spielen.

Erstaunlich viele waren uns aus dem Westen zugegangen. Von Freunden und Bekannten, die wußten, daß es in einem Pfarrhaus in der DDR mehr Kinder gab als Geld. Und von Verwandten, die Tante Elsbeth und Tante Ella hießen, Tante Erika und Tante Heidi, und denen ich zwar eine Handschrift hätte zuordnen können, nicht aber ein Gesicht. Zwei der vier Tanten war ich nie begegnet und den anderen nur ein- oder zweimal.

Und doch waren mir ihre Namen vertraut. Von Briefen und Postkarten und jenen schweren Paketen, die mein Vater kurz vor Weihnachten auf der Post abholte und die beim Auspacken einen solchen Duft verströmten, daß mir unsere schwer heizbare Küche mit den undichten Fenstern, der Ameisenstraße und dem Wasserfleck an der Decke vorkam wie eine Wunderkammer.

Es gab das Hütchenspiel und das Mix-Max, Mensch-ärgere-dich-nicht und Malefiz, Denk fix! und Halma und wie sie alle hießen. Dazu eine Schublade voller Kartenspiele, die meist klemmte, weil sie so voll war. Und mit den Puzzles, die die übrigen Fächer verstopften, hätte man mühelos die leeren Rasenflächen in der Dresdner Altstadt zum Verschwinden bringen können.

Sogar ein Monopoly gab es – keine Ahnung, auf welchen Wegen diese Ausgeburt des Kapitalismus zu uns gelangt war. Wir spielten es mit jener unverschämten Fröhlichkeit, die heute aus den Augen meiner Tochter blitzt, wenn sie in meinen viel zu großen Schuhen durch das Wohnzimmer stolpert. Auch wir genossen unseren Triumph. Im wahren Leben würde uns nie eine Schloßallee gehören, ja nicht einmal ein Elektrizitätswerk; das war schließlich Volkseigentum.

Und was hätte man auch mit einem Bahnhof anfangen sollen? Ein Frösteln steigt in mir auf, wenn ich an diese von Lärm und Wind erfüllten Unorte meiner Kindheit denke, wo einem eher eine Taube auf den Kopf kackte, als daß ein Zug pünktlich war. Das schmerzhafte Kreischen der Bremsen, wenn er doch noch einfuhr. Die mit dunkelgrünem Kunstleder überzogenen Bänke. Die Heizung, der eine Eiseskälte zu entströmen schien.

Während der endlosen Fahrten hielt ich mich an den Inschriften fest, die ich vor- und rückwärts buchstabierte. An dem Schriftzug „Deutsche Reichsbahn“, der mich mit preußischer Strenge ansah. An den Verbots- und Hinweisschildern und der Mahnung an jeder Tür: „Nicht öffnen, bevor der Zug hält.“ Einmal hatte ein Witzbold ein paar Buchstaben weggekratzt, nun stand da in frappierender Logik: „ich öffne, bevor er Zu hält.“

Den Zug nahmen wir nur im Winter, den mein Vater unserem Trabi nicht zutraute. Nicht, daß er mit Kindern und Koffern im Schnee steckenblieb, bevor wir das abgelegene Dorf in Thüringen erreichten, wo uns ein paar frostige Ferientage erwarteten.

Im Sommer war das anders. Da faltete mein Vater seine langen Beine zusammen, klemmte sich stoisch hinter das Lenkrad, ignorierte die Nachbarschaft von Knie und Kinn und chauffierte uns in endloser Ruckelfahrt auf teergeflickter Autobahn an die Ostsee. Einmal mußte einer meiner Brüder trampen, weil nicht alle in den Trabi paßten. Schon nach wenigen Kilometern winkte er uns von der Überholspur aus zu: sein freudestrahlendes Gesicht hinter der Scheibe eines Westwagens. Später präsentierte er uns stolz den Mars-Riegel, den er geschenkt bekommen hatte.

Die Ostsee war jedes Jahr das Ziel unserer Sehnsucht. Daß sie zugleich die Grenze aller weitergehenden Sehnsüchte war, verstand ich erst viel später. Sonne, Strand und Wellen: die Idylle war nur vordergründig. Im Hintergrund lauerte das Unheil in Gestalt jener grauen Schemen, die uns diskret vor Augen führten, daß jeder Fluchtversuch sinnlos war.

Noch heute, wenn ich an einem Meer stehe, sucht mein Blick den Horizont ab, als wären sie noch immer da – kalt und drohend, wie eingebrannt auf der Netzhaut.

Der verriegelte Horizont: was für ein Gedanke. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn damals schon ganz begriffen hatte, bis in die letzte Konsequenz. Daß die Welt dahinter für mich unerreichbar wäre, lebenslang.

Ich hatte einen blauen Pullover, den ich mit heimlichem Stolz trug, weil er aus einem Westpaket stammte. Wenn ich ihn anzog, stand in kleinen schwarzen Buchstaben „Paris – London – New York“ auf meiner Hühnerbrust. In keiner dieser Städte war ich je gewesen, und hätte ich sie auf dem Globus zeigen sollen, wäre es mir ergangen wie im Klavierunterricht, wenn ich nicht geübt hatte und mein Improvisieren bei Frau K. auf wenig Gegenliebe stieß.

Und doch waren sie mir merkwürdig vertraut. In den Büchern, die ich las, schritt ständig jemand mit hochgeschlagenem Mantelkragen durch den Londoner Nebel. Wenn von Paris die Rede war, klang mir das Säbelgeklirr der drei Musketiere in den Ohren. Und bei New York dachte ich an jene turmartigen Häuser, die man Wolkenkratzer nannte, weil sie bis an den Himmel reichten. Noch nie hatte ich so etwas gesehen, und daran würde sich auch nichts ändern. Auf meinem Pullover hätte genauso gut „Mars – Jupiter – Mond“ stehen können.

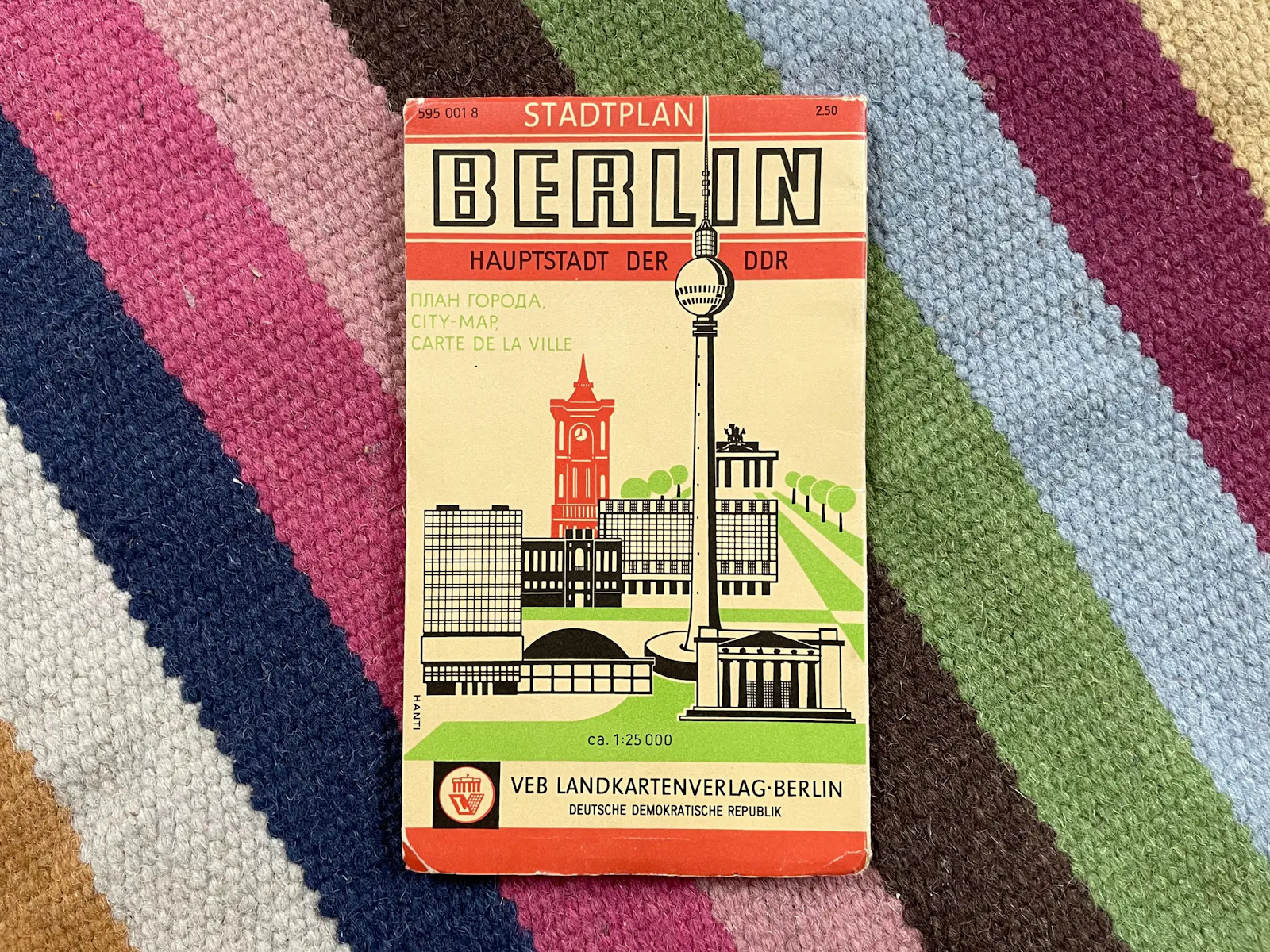

Wie selbst das Nahe unendlich fern sein konnte, begriff ich, als mir mein Vater vor einer Reise nach Berlin einen Stadtplan zeigte. Als ich ihn vor kurzem danach fragte, schenkte er ihn mir. Jetzt liegt er auf meinem Schreibtisch. „Berlin“ steht in Großbuchstaben darauf. Darunter in kaum halb so großen Lettern: „Hauptstadt der DDR“. Tatsächlich umfaßt der Plan nur die östlichen Bezirke. West-Berlin ist eine weiße Fläche, auf der bloß die Magistralen, ein paar Bahnhöfe und Parks sowie das Sowjetische Ehrenmal im Tiergarten verzeichnet sind.

Ich muß an die Inschriften denken, die man auf alten Weltkarten findet. Wußten die Kartographen nicht weiter, weil ein paar ferne Breitengrade noch nicht erforscht waren, schrieben sie: „Terra incognita“. Manchmal schrieben sie auch: „Hic sunt leones.“ Hier sind Löwen. Oder: „Hic sunt dracones.“ Hier sind Drachen.

Dabei fällt mir eine Geschichte ein, die mir mein Vater erzählt hat. Als er in den fünfziger Jahren zur Schule ging, wetterte einer seiner Lehrer unentwegt gegen den „Aggressor“ aus dem Westen. „Wenn diese Westberliner Wildschweine“, rief er immer wieder empört aus, „in unser sozialistisches Arbeiter- und Bauernparadies einfallen ...“ Den Rest habe ich vergessen, und mein Vater inzwischen auch. Siebzig Jahre sind vergangen, seit er die Schulbank drückte.

Bei mir ist es nicht halb so lang her. Und trotzdem muß ich in einem Wörterbuch nachschlagen, um den Satz zu bilden, mit dem ein linientreuer Kartograph die weißen Flecken auf dem Berlin-Plan hätte bezeichnen können: „Hic sunt apri.“ Hier sind Wildschweine.

Ein paar Tage, nachdem mir mein Vater den Stadtplan gezeigt hatte, war ich in Berlin – genauer gesagt: in Ost-Berlin. Es könnte im Dezember 1988 gewesen sein. Ich erinnere mich an einen Spaziergang entlang einer ungewöhnlich breiten Straße. Mir taten schon die Füße weh, als wir an einer Absperrung stehenblieben. Vor unseren Augen erstreckte sich ein leerer Platz, an dessen Ende ein Tor mit verwitterten Säulen stand.

„Siehst du? Da ist die Mauer“, sagte leise jemand neben mir. Erst da sah ich das steinerne Band im Hintergrund. Die Bäume dahinter wuchsen schon in West-Berlin.

Vielleicht ging mir in diesem Moment jenes Wortungetüm durch den Kopf, das unsere Lehrerin benutzte: „antifaschistischer Schutzwall“. Niemand von uns wäre auf die Idee gekommen, es ihr nachzusprechen. Obwohl die so sperrige wie absurde Fügung, die dem Hirn eines Psychopathen entsprungen sein mußte, zu dem Irrsinn dieses Bauwerks paßte. Besser jedenfalls als das kleine, unscheinbare Wort Grenze.

Was ich als Kind von all dem empfand? Ich bin nicht sicher. Die Bilder von damals sind angereichert durch späteres Bewußtwerden, Wissen, Deuten. Ich habe vergessen, was ich dachte, als wir da standen, und ob ich versuchte, mir vorzustellen, was alles hinter dem steinernen Band lag. Die Gestalt im Londoner Nebel. Die Türme in New York.

Als ich den Stadtplan zusammenfalte, fällt mein Blick auf die Ecke links unten. Was heute das Zentrum von Berlin ist, lag damals am Rand – auf drei Seiten von Weiß umgeben. Anders, als ich vermutet hatte, war der Platz vor dem Brandenburger Tor nicht nach einem kommunistischen Helden benannt. Er hieß, wie er schon bei Fontane hieß und auch heute wieder heißt: Pariser Platz.

Natürlich gab es Fotos, die uns zeigten, was sich jenseits der Mauer befand. Man staunte sie an, wo immer man darauf stieß. Doch ich hatte schon gelernt, den Bildern zu mißtrauen. Es war keine Lektion, die man erteilt bekam; man nahm sie eher beiläufig zu sich, so wie man zum Essen ein Glas Wasser trinkt. Es genügte, in einem Schulbuch zu blättern und dabei festzustellen, daß die Fotos der „kapitalistischen“ Länder alle schwarzweiß waren, während es von den „sozialistischen“ Ländern nur Farbfotos gab.

An zwei Aufnahmen erinnere ich mich noch heute: Das eine zeigte einen Wald von rauchenden Fabrikschloten: „Industrieanlagen um Duisburg“. Auf dem anderen sah man abblätternde Fassaden: „Wohnelend in Süditalien“. Die Botschaft war klar: Im Kapitalismus wurden die Menschen erbarmungslos ausgebeutet. Allerdings sahen etliche Häuser in der Dresdner Neustadt viel schlimmer aus. Und Schornsteine, die schwarze Wolken ausstießen, gab es in der DDR unzählige.

Für andere Bilder sorgten jene Tanten, die uns zu Weihnachten die Pakete schickten und übers Jahr die eine oder andere Postkarte. Darauf war der Dom in Speyer zu sehen, der Bodensee oder das Münchner Rathaus. Jeder Stein schien zu glänzen, fast unwirklich leuchteten die Farben. Verelendete Proletarier suchte man vergebens.

Genauso wie auf den Puzzles mit Ansichten westdeutscher Städte, die mir die Zeit vertrieben, wenn ich einmal allein war. Vor allem über die richtige Zusammensetzung von Hamburg zerbrach ich mir regelmäßig den Kopf: Die Blätter der Bäume, die den Blick auf die Außenalster einrahmten, sahen einander einfach zu ähnlich.

Bis heute sind mir diese Ansichten im Gedächtnis – und manchmal stehen sie mir ganz unvermittelt wieder vor Augen. So wie vor ein paar Jahren, als ich in Essen aus dem Zug stieg und plötzlich glaubte, schon einmal dagewesen zu sein. Aber wann? Stunden später fiel es mir ein: Die belebte Kreuzung vor dem Hauptbahnhof kannte ich von den verregneten Nachmittagen in meiner Kindheit.

Und dann war da dieses Spiel, dessen Name wie eine Verheißung klang. Von einer „Europareise“ konnte ich höchstens träumen. Doch weil ein solcher Traum jenseits meiner Vorstellungskraft lag, kam das nicht oft vor.

Heute habe ich Mühe, mir vorzustellen, was ich damals dachte. Doch neulich in Dresden, als ich das Spiel zum ersten Mal seit einer Ewigkeit wieder in den Händen hielt, als ich den Deckel anhob und die Ereigniskarten, die Figuren und die Fähnchen auf dem Wohnzimmertisch meiner Eltern ausbreitete, da hatte ich das Gefühl, eine Zeitkapsel zu öffnen. Alles, alles war wieder da.

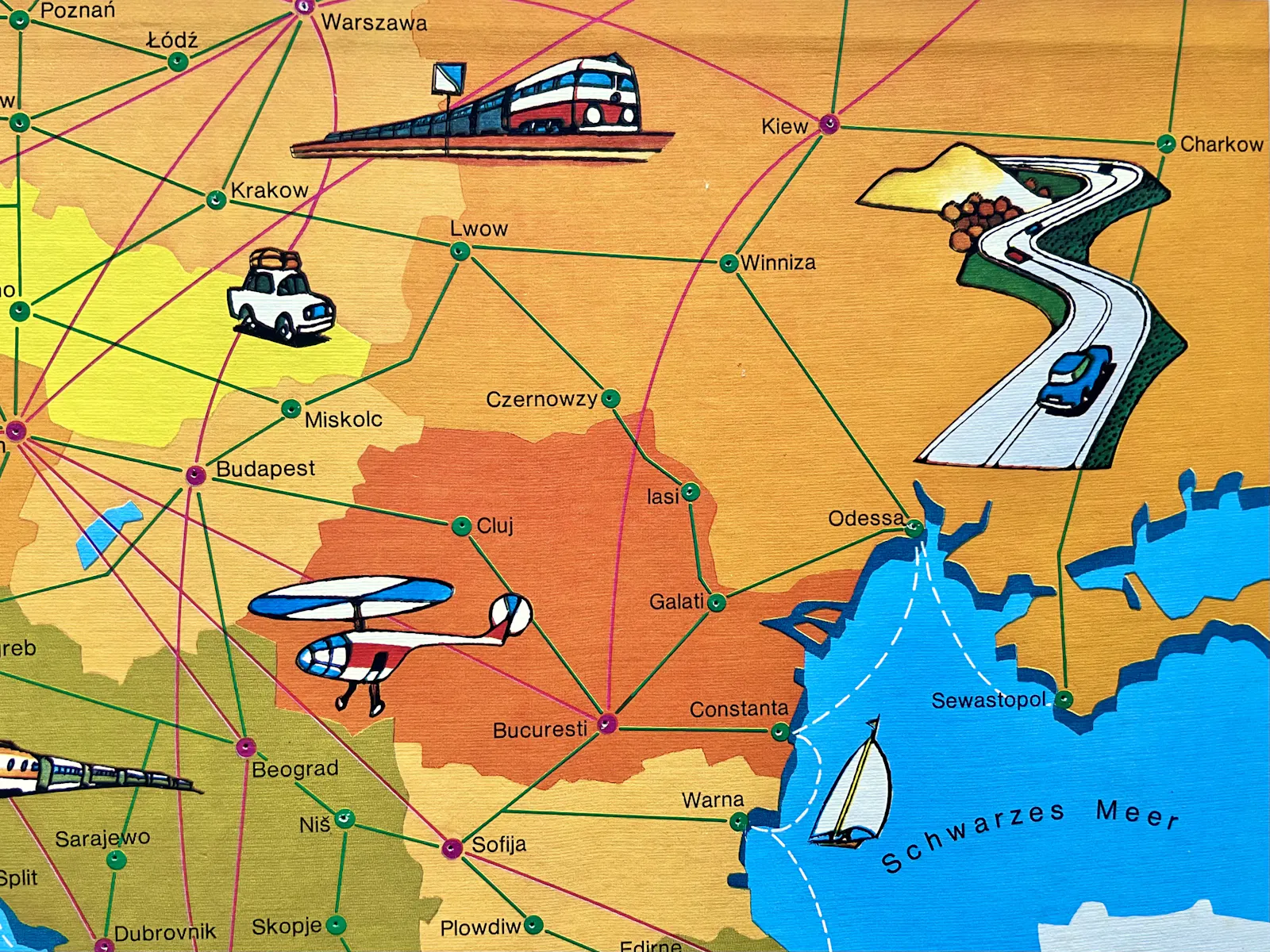

Das Spielfeld bestand aus einer Landkarte, die tatsächlich ganz Europa umfaßte und von Lissabon bis Moskau und von Catania bis Tromsø reichte. Schiffe und Flugzeuge, Autos, Reisebusse und Züge waren großzügig über den Kontinent verstreut und bildeten länderspezifische Eigenheiten ab. Zwischen Leningrad und Minsk rollte ein Wolga, zwischen Bremen und Köln ein VW Käfer. Auf dem Deckel des Spiels hatte man das Ganze auf die Spitze getrieben: Da zierte die Bundesrepublik ein gigantisches Autobahnkreuz. Ein passenderes Wahrzeichen fiele mir auch heute nicht ein.

Weil jedes Land eine andere Farbe hatte, konnte man sie gut unterscheiden – auch die zwei deutschen Staaten, die sich wie Liebende aneinanderschmiegten. Die Bundesrepublik leuchtete in einem satten Orange, während die DDR beige trug wie die Aktentaschenträger der Stasi.

Die innerdeutsche Grenze sah so unscheinbar aus wie die zwischen Spanien und Frankreich. Nichts deutete darauf hin, daß den Kontinent ein Eiserner Vorhang teilte, an dem Menschen erschossen wurden. Im Gegenteil: ein engmaschiges Verkehrsnetz verband Ost und West. Mit dem Auto von Leipzig nach Nürnberg? Oder von Magdeburg nach Hannover? Nichts leichter als das! Nach Berlin konnte man sogar fliegen. Spielend passierten die blauen und roten, die gelben und grünen Männchen jede Grenze.

Sogar zum Mars oder zum Jupiter konnte man reisen: Kein Stacheldraht versperrte einem den Weg nach Paris oder London. Nur der Mond blieb unerreichbar: auch die schönste „Europareise“ führte nicht nach New York.

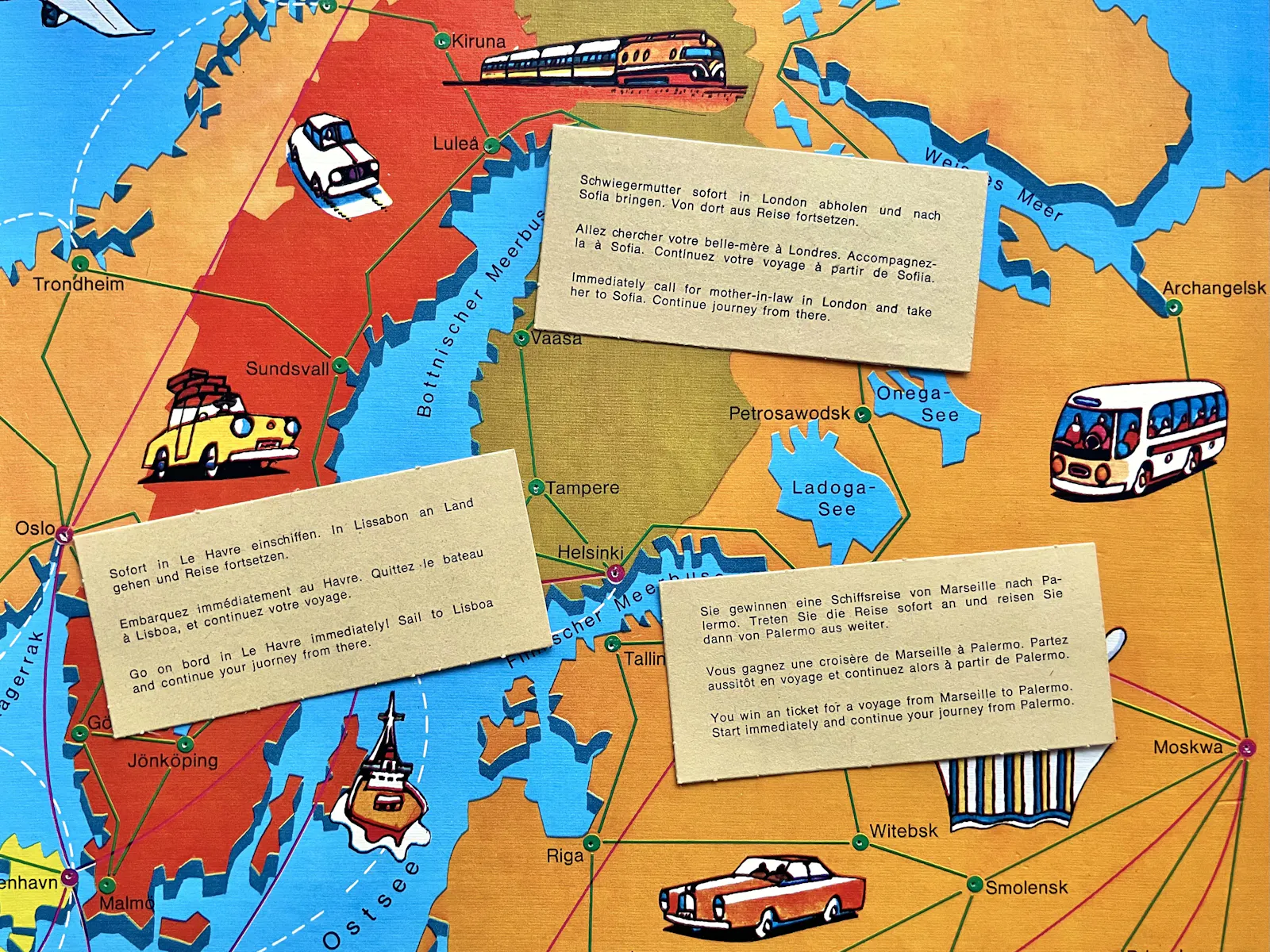

Was uns vollkommen absurd erschien (und deshalb am meisten Spaß machte), das war die Selbstverständlichkeit, mit der wir diese Ziele anpeilten. Würfelte man eine Sechs, zog man ein sogenanntes Ereigniskärtchen. Darauf stand: „Sofort nach Frankfurt. Von dort per Flugzeug zur Konferenz nach Stockholm. Weiterreise von Stockholm.“ Oder: „Schwiegermutter sofort in London abholen und nach Sofia bringen. Von dort aus Reise fortsetzen.“

Es war dieser beiläufige Ton, der einem den Boden unter den Füßen wegzog. Eine Konferenz in Stockholm? Eine Schwiegermutter in London? Ach, es ging noch besser: „Sie gewinnen eine Schiffsreise von Marseille nach Palermo. Treten Sie die Reise sofort an und reisen Sie dann von Palermo aus weiter.“

Wie ich wohl „Marseille“ aussprach? Und ob ich eine Vorstellung hatte, wo es lag? Oder zeigten mir meine Brüder, wo auf der großen vielfarbigen Landkarte ich zu suchen hatte?

Vieles habe ich vergessen. Aber noch heute gegenwärtig ist mir das erhebende Gefühl, das die gelben Kärtchen in mir auslösten. Die Empfindung, eine respektierte, ja weltgewandte Persönlichkeit zu sein – zumindest für die Dauer eines Regennachmittags.

Es war Nacht geworden in der Wohnung in Dresden. Müde starrte ich in die Dunkelheit vor dem Fenster; nirgends war mehr ein Licht zu sehen. Ich klappte das Spielbrett zusammen und legte die Figuren wieder in die Schachtel, da sah ich, klein auf den Rand gedruckt, das Herstellungsjahr.

Ich hielt einen Augenblick inne. Was hatte sich 1975 in der Welt ereignet? Auf Anhieb fiel mir nur der Terror der RAF in Stockholm ein. Fast fünfzig Jahre war das her. Die Welt war jetzt eine andere: mit anderen Grenzen, anderem Terror, anderen Toten. Wer von Europa träumte, verblutete nicht mehr an der Berliner Mauer, sondern ertrank im Mittelmeer. Der Kalte Krieg war vorbei, doch in der Ukraine fielen Bomben, wurden Menschen abgeschlachtet, Kinder verschleppt – auf dem Spielbrett nur eine Handbreit von Dresden entfernt.

Ich dachte an das gelbe Ereigniskärtchen, das uns damals besonders skurril erschienen sein muß: „Sofort in Sewastopol eine Tonne Kaviar bestellen und von dort weiterreisen.“ Dachte man jetzt an die Krim, war Kaviar das letzte, was einem in den Sinn kam.

Noch einmal nahm ich das Spielbrett heraus und las die Namen der Städte, die in diesen Tagen wieder von russischen Raketen angegriffen werden: Kiew, Charkow, Odessa. Auf ukrainisch: Kyiv, Charkiw, Odesa. Auf dem Schwarzen Meer, das nicht schwarz, sondern blau war, wie ich als Kind verblüfft feststellte, flog ein Segelboot dahin.

Damals brauchte man nur eine Eins zu würfeln, um von Kiew nach Moskau zu gelangen. Würfelte man eine Zwei, war man in Leningrad, das heute wieder Sankt Petersburg heißt. Jetzt mußte ich daran denken, wie ich im Februar 1989 dort gewesen war, meine erste große Reise, und wie ich für meine großen Brüder Anstecker mit dem Porträt von Michail Gorbatschow gekauft hatte. Als ich wieder in Dresden war, leuchtete der rote Fleck auf Gorbis Stirn auch von meinem Anorak, und in der Straßenbahn erntete ich finstere Blicke.

Unvorstellbar, daß ein paar Monate später alles zusammenbrechen würde: die DDR samt ihrer Greisengarde, ja der ganze Ostblock und was sie Sozialismus nannten. Unvorstellbar, daß die Grenzen geöffnet („ich öffne, bevor er Zu hält“) und diese Landkarte mit ihren Straßen und Flugrouten, ihren Schiffen und Schnellzügen plötzlich mehr sein würde als ein phantastisches Spielfeld, auf dem man an Regentagen, halb belustigt und halb erschrocken über so viel Verwegenheit, durch Europa reiste.

Jetzt lag sie vor mir auf dem Tisch, und fast kam es mir vor wie ein Wunder, daß sie die Zeiten überdauert hatte. Die Welt hatte sich weitergedreht, aber es war noch immer dasselbe Spiel. Die Farben auf dem Deckel mochten verblichen sein, aber die Fähnchen und Männlein, die ich in meinen Händen gehalten hatte, waren alle noch da.

Und wieder sah ich den Jungen, der ich damals gewesen war. Seine Hände nicht viel größer als heute die Hände meiner Tochter, wenn sie sich von hinten an mich heranschleicht und mir plötzlich die Augen zuhält. Wenn sie meinen Kopf zu sich heranzieht und ich ihr kleines Herz schlagen höre. Diese Hände und dieses Herz, die es nicht gäbe, wäre nicht ein Jahr nach jenem Spaziergang durch Ost-Berlin (meine schmerzenden Füße, das steinerne Band) die Mauer gefallen.

Es war ein paar Tage später, als ich zu Hause ein Buch aus dem Regal zog. Mir war eingefallen, wie sehr mich als Kind ein Städtename fasziniert hatte, der mir auf einer der gelben Ereigniskarten begegnet war: „Sofort in Le Havre einschiffen. In Lissabon an Land gehen und Reise fortsetzen.“ Es klang wie in den Seefahrergeschichten, die ich immerzu las. Wie groß war mein Erstaunen, als ich entdeckte, daß diese Stadt am westlichen Rand von Europa auf dem Spielbrett anders hieß als auf dem Kärtchen.

Lisboa ... ein Name wie ein Magnet. Damals war er für mich der Inbegriff der verlockenden Ferne. Einmal im Leben wollte ich dorthin. Hatte es mir die ungewöhnliche Folge der Vokale angetan, diese fast gehauchte Melodie von i und o und a? Von der Stadt selbst kannte ich weder Bilder noch Filme – geschweige denn, daß ich von einem Dichter namens Pessoa gehört hätte, dessen Name fast die gleichen Vokale enthielt.

Jetzt las ich in seinem „Buch der Unruhe“ diese Sätze: „Reisen? Existieren ist reisen genug. Ich fahre von Tag zu Tag wie von Bahnhof zu Bahnhof im Zug meines Körpers oder meines Schicksals und blicke auf Straßen und Plätze, auf Gesichter und Gesten, immer gleich und immer verschieden, wie auch Landschaften es sind.“

Und dann: „In uns sind die Landschaften Landschaft. Daher erschaffe ich sie, wenn ich sie mir vorstelle; wenn ich sie erschaffe, sind sie; wenn sie sind, sehe ich sie, wie ich alle anderen sehe. Wozu also reisen? Wo anders wäre ich in Madrid, Berlin, Persien, China oder an beiden Polen als in mir selbst, in dem, was und wie ich empfinde.“

Ich stutzte, rieb mir die Augen. Was da stand, klang wie ein fernes Echo auf all das, was mir an dem Abend in Dresden durch den Kopf gegangen war. Wo anders, dachte ich, wäre ich heute, wären die Kulissen noch immer da, die mich als Kind bedrückten? Die grauen Schemen, das steinerne Band. Ich dachte an den blauen Pullover mit der mich elektrisierenden Aufschrift. An die Postkarten und Pakete, die die Begegnungen ersetzen mußten.

Würden die Sätze von Pessoa mich trösten? Würde ich sie trotzig vor mich hersagen, wann immer ich mir der Grenzen bewußt wurde, die ich nur in Gedanken zu überwinden vermochte? Oder würden sie mein Fernweh erst recht entfachen – so wie das Spiel, das mich von Europa träumen ließ?

In diesem Augenblick spürte ich, wie in mir eine unbändige Freude aufflammte. Ich war ja dagewesen! Die Straßen und Plätze, die Gesichter und Gesten: ich hatte sie nicht selbst erschaffen müssen. Was ich erlebt hatte, war nichts, was das Kind, das ich war, sich auch nur im entferntesten hätte vorstellen können.

Längst war Lisboa mehr als eine Melodie aus Vokalen oder ein Punkt auf einem Spielbrett, während der Regen ans Fenster klopft. Mein Kopf war voller Bilder und Stimmen, war voller Erinnerungen, die so lebendig waren, daß ich nur die Augen zu schließen brauchte, um in Gedanken wieder durch die Rua dos Douradores zu gehen, nachts, wenn alles schläft außer dir und mir.

Aber das ist eine andere Geschichte.

Diese Geschichte habe ich am 7. Januar 2024 an 1156 Leserinnen und Leser verschickt. Wenn auch Sie meine Geschichten erhalten wollen, tragen Sie sich gern hier ein:

Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier: