Trump, Quimby und die Korruption

In einer klassischen Szene der Simpsons erhält der notorisch korrupte Bürgermeister Quimby ein Bestechungsgeld von der Mafia (Abre numa nova janela). Er bedankt sich höflich und verweist einzig als Stilkritik darauf, dass er sein Geld zukünftig doch lieber in einem unauffälligen schwarzen Koffer erhielte anstatt in einem Stoff-Sack mit aufgedrucktem Dollarzeichen.

1998, als diese satirische Szene erschien (Abre numa nova janela), gab es natürlich bereits korrupte Menschen in Machtpositionen. Die gab es immer. Jetzt allerdings, über ein Vierteljahrhundert später, ist mit dem Trump-Regime ein US-Präsident an der Macht, der die Bestechlichkeit von Mayor Quimby als geradezu subtil, bescheiden und bodenständig erscheinen lässt.

Über den Wolken

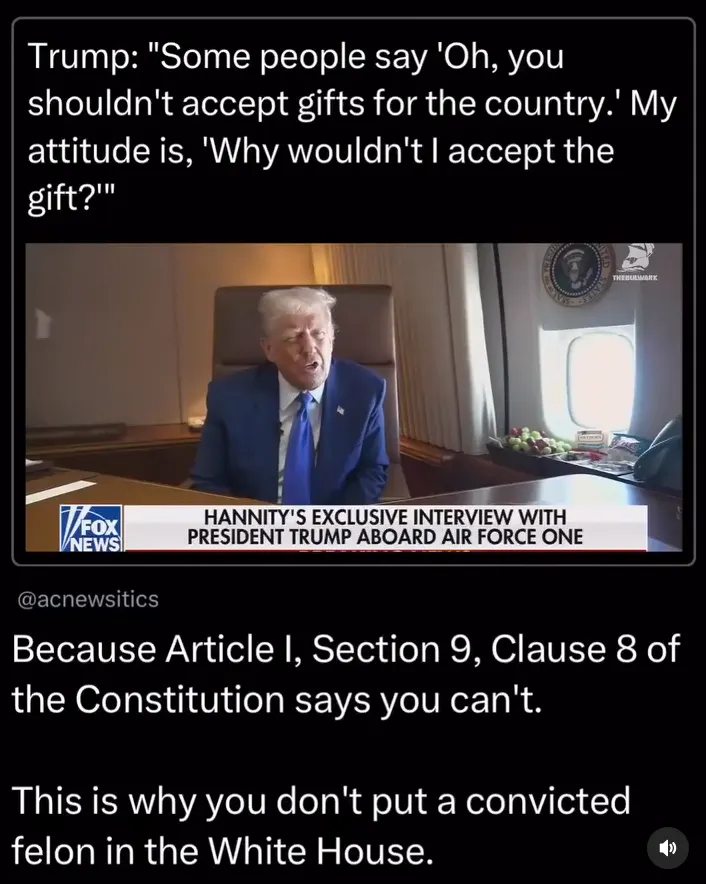

Was seine Käuflichkeit angeht, geht Trump vor, wie er überall vorgeht: ohne Skrupel, ohne Einsicht und jederzeit bereit zum Gegenangriff. Dass der US-Präsident sich in seiner Korruption als grenzenlos frei versteht, sah man erst kürzlich im Interview, als er, angesprochen auf ausländische Geschenke, sich rechtfertigte:

(Abre numa nova janela)

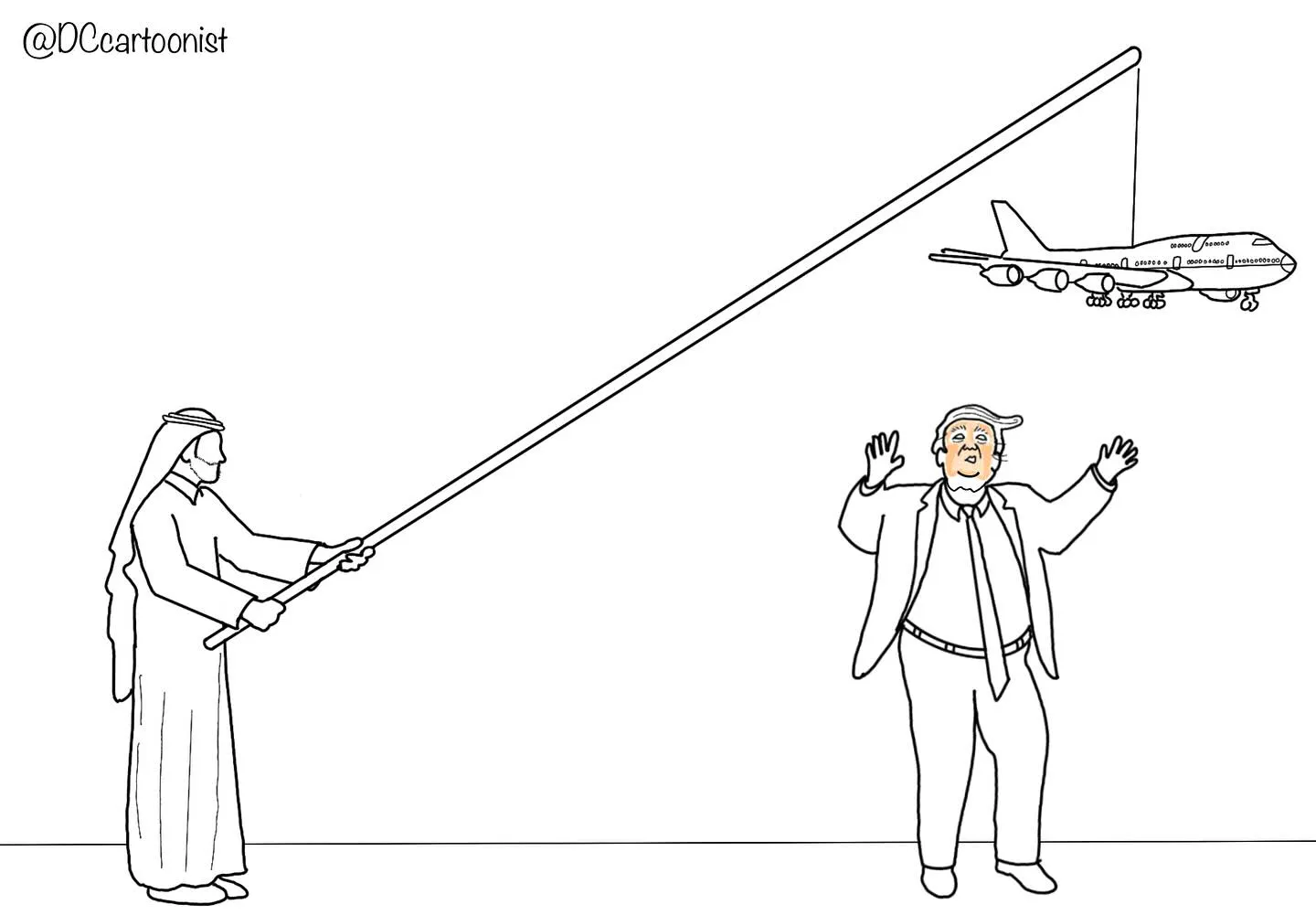

(Abre numa nova janela)Trump, spöttisch: „Warum sollte ich ein Geschenk nicht annehmen? Wir verschenken ja auch jede Menge. Warum sollte ich keine Geschenke annehmen?“. Abgesehen von einer ethischen Kurzsichtigkeit mit circa -7 Dioptrien: Das fragliche Geschenk, um das es hier geht, ist ein Flugzeug des Typs Boeing 747-8 im Wert von 400 Millionen Dollar, auch „fliegender Palast“ (Abre numa nova janela) genannt. 400 Millionen! Der Scheich von Katar möchte es Trump schenken; scheinbar ohne Gegenleistung, aus purer Nettigkeit und reiner Freude am Geben. Was für ein Menschenfreund!

Dass die US-Verfassung dergleichen explizit verbietet (Abre numa nova janela), ist Trump vermutlich unbekannt („No Person holding any Office of Profit or Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, Emolument (Abre numa nova janela), Office, or Title, of any kind whatever, from any King, Prince, or foreign State.“); und falls nicht, dann ist es ihm scheißegal. Denkt man allein in Geben-und-Nehmen-Kategorien (Abre numa nova janela), nimmt man immer so viel, wie man kann, während man gleichzeitig so wenig gibt, wie nötig. Was Trump vermutlich als „Deal (Abre numa nova janela)“ bezeichnen würde, ist für alle anderen, die über mehr politische Weitsicht verfügen als ein Vierjähriger, höchst alarmierend. Wer weiter als drei zählen kann, erkennt: Niemand, auch nicht ein sehr reiches Land wie Katar, macht Geschenke im Wert von vielen Millionen, ohne dafür massive Gegenleistungen zu erwarten. Die Abhängigkeiten, die daraus resultieren, mögen auf Grund ihrer amoralisch-diffusen Natur zwar intransparent sein – Abhängigkeiten sind es nichtsdestoweniger. Der kluge Geschäftsmann, der kluge Staatsmann würde also, machiavellistischer Ethik (Abre numa nova janela) entgegen, nicht stumpf alles annehmen, was seinen Status und seine Macht kurzzeitig vergrößert, sondern gut überlegen, ob die Konsequenzen, die aus der eigenen „Beschenkbarkeit“ langfristig entstehen, einen politischen Mehrwert haben – oder ein politischer Fallstrick sind.

(Abre numa nova janela)

(Abre numa nova janela)Der Komiker Steve Hofstetter (Abre numa nova janela) bringt es auf den Punkt:

„How do the same people who think Qatar gave Donald Trump a $400 million dollar jet expecting nothing in return also somehow think buying an $8 drink for a woman means she owes them sex?“

Die Quimbyfizierung der Politik

Und als wäre der „fliegende Palast“ der einzige Korruptionsfall der Trump-Administration! Für eine bis dato bisher ungekannte Bereicherung nutzt der US-Präsident darüber hinaus den Krypto-Markt; genauer gesagt die sogenannte TRUMP-Coin (Abre numa nova janela). Allein Anfang des Jahres soll Donald Trump mit seiner Kryptowährung über 100 Millionen Dollar Gewinn (Abre numa nova janela) gemacht haben – und dieser Gewinn dürfte sich seitdem massiv erhöht haben, immerhin konnte man sich neulich, das nötige Taschengeld vorausgesetzt, per Kryptokorruption Zugang zu einem exklusiven Trump-Dinner erkaufen (Abre numa nova janela). Die VIP-„Investoren“ dieses Dinners gaben teils mehrere Millionen. Peanuts im Vergleich zu den zwei Milliarden (!), die Abu Dhabi über Krypto-Unternehmen der Familie Trump investieren will (Abre numa nova janela). Wie viel der Trump-Clan momentan mit Krypto-Korruption verdient? Unbekannt. Die Tagesschau schreibt (Abre numa nova janela):

„Wie viel die Familie mit ihrem Engagement in der Kryptobranche in den ersten Monaten dieser Präsidentschaft verdient hat, ist nicht veröffentlicht. Die Zeitung Financial Times schätzt, dass ihre Kryptofirmen allein durch die beiden Meme-Coins von Donald und Melania Trump rund 350 Millionen Dollar verdient haben, umgerechnet etwa 315 Millionen Euro.“

Der Trump-Clan ist mit seiner schamlosen Bereicherung an ihren Machtpositionen kaum allein. Pam Bondi, US-Justizministerin und Trump-Loyalistin, verkaufte über eine Millionen Dollar Wert an Aktien (Abre numa nova janela), rein zufälligerweise an jenem Tag, als Donald Trump seine irrationale Zollpolitik verkündete, welche die Weltbörsen über Wochen crashen ließ und auf eine Talfahrt schickte (Abre numa nova janela), die an Corona und 9/11 erinnerte. Als Kleptokrat (Abre numa nova janela) kann man sich glücklich schätzen, dass digitale Spekulationswährungen unsichtbarer um den Globus fliegen als ein 400-Millionen-Dollar-Flugzeug.

Frei von Skrupeln

Der 2. April 2025, Tag der Einführung irrationaler Zölle, hieß in der Propaganda der Trump-Administration übrigens „Liberation Day (Abre numa nova janela)“ – Tag der Freiheit. Fest steht, dass Trumps Zollpolitik viele Millionen US-Amerikaner und viele weitere Millionen auf der ganzen Welt von ihren Ersparnissen befreite. Wer, im Gegensatz zu Pam Bondi und Konsorten (Abre numa nova janela), kein Wissen hatte um die genauen Zeitpunkte von Donald Trumps Marktmanipulationen (auch bekannt als Insiderhandel (Abre numa nova janela)), war der Achterbahnfahrt der Börsenkurse hilflos ausgesetzt.

So gesehen ist „Donald Trump ein Symptom für viel größere Defizite bei der Korruptionsbekämpfung in den USA“, um den Leiter von Transparency International in Washington zu zitieren (Abre numa nova janela). Historikerin Anne Applebaum spricht wiederum (Abre numa nova janela) vom „korruptesten Präsidenten in der US-Geschichte“ und sieht klare Parallelen zu anderen autoritären Regimen.

Darüber hinaus könnten wir, um den Kreis zu schließen, von einer „Quimbyfizierung“ der US-Politik sprechen. Die Machthaber in den Vereinigten Staaten sind so korrupt wie Bürgermeister Quimby bei den Simpsons. Doch so ganz passt die Analogie nicht. Bürgermeister Quimby (Abre numa nova janela) versucht heimlich und diskret unehrlich zu sein. Seine Korruption soll, „klassischerweise“, im Stillen stattfinden. Donald Trump und seine Helfershelfer vertreten allerdings eine, im mehrfachen Wortsinne, unheimliche Korruption. Unheimlich ist das Ausmaß – und sie findet offen statt, in der politischen Öffentlichkeit, schamlos vor den Augen der Welt. Was uns bleibt, ist das Hinsehen, das Kritisieren und Benennen. Je genauer wir Einflussnahme, Käuflichkeit und Korruption als das Markieren, was sie sind – desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Skrupellosen an Ansehen und Einfluss verlieren, dass ihre Deals nicht zustande kommen, und dass sie, im Fall von Straftaten, angeklagt werden.

Wer sich weiterführend für diese Themen interessiert:

Die Korruptionsanfälligkeit von Trump und den Trumpisten steht im Kontext ihrer allgemeinen Gesetzeslosigkeit. „The End of Rule of Law in America (Abre numa nova janela)“ ist ein spannender Text eines ehemaligen US-Richters zur Lage der US-amerikanischen Rechtsstaatlichkeit. „The 47th president seems to wish he were king — and he is willing to destroy what is precious about this country to get what he wants.“

Ebenfalls in The Atlantic: Das Gespräch „The Most Corrupt Presidency in American History (Abre numa nova janela)“ mit der Historikerin Anne Applebaum.

Insgesamt sehr hörenswert: Der Podcast von Brian Tyler Cohen (Abre numa nova janela). Was das vorliegende Thema angeht vor allem die Folge „Legacy media drops the ball amid Trump's bombshell corruption scandal“ (Abre numa nova janela). Ebenso folgen sollte man ihm auf Bluesky (Abre numa nova janela) und Threads (Abre numa nova janela).

Flugzeuge benötige ich keine, aber jedes „Bestechungsgeld“ hilft mir, auch in Zukunft Artikel wie diesen zu recherchieren und zu schreiben. Du ermöglichst meine Arbeit, indem du etwas in die Kaffeekasse (Abre numa nova janela) wirfst oder ein Abo (Abre numa nova janela) abschließt (von Stoff-Säcken mit Dollarzeichen bitte ich abzusehen). Darüber wärs großartig, wenn du diesen Artikel teilst! :) Sofern du bereits ein Abo hast: Danke <3

PS: Schon meine Podcastfolge zum Thema “Faschismus damals, Faschismus heute” gehört?

https://steadyhq.com/de/janskudlarek/posts/2323e6cf-9bee-491a-9239-9fae136897d6 (Abre numa nova janela)