Dem Gift entgehen

Über das paradiesische Leben der Robben im Zoo, einen Sommertag 1935 in Berlin und den Mut von Sebastian Haffner, der seiner jüdischen Verlobten ins Exil folgte

Neulich bei den Seelöwen im Berliner Zoo fiel mir eine kleine Betrachtung von Sebastian Haffner ein. Sie heißt „Robben im ‚Ruhestand‘“ und erschien im Juli 1935 in einer Berliner Illustrierten mit dem geheimnisvoll funkelnden Titel „Die Koralle“. Vor etlichen Jahren hatte ich sie bei einer Lesung in Berlin gehört; seitdem ging sie mir nicht mehr aus dem Kopf.

Wegen Onkel Rudolf und Tante Mathilde?

Man vergleiche, heißt es darin, die Tiere im Zoo gern mit Gefangenen. Erwähnt wird jener Panther im Jardin des Plantes in Paris, von dem Rilke schreibt: „Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben keine Welt.“

Dem hält Haffner das paradiesische Leben der Robben entgegen: Dreimal am Tag fliegen ihnen die Fische aus der Hand des Wärters ins Maul „wie den Einwohnern des Schlaraffenlandes die gebratenen Tauben“. Sommer, Sonne und nichts zu tun, als zu spielen und zu verdauen.

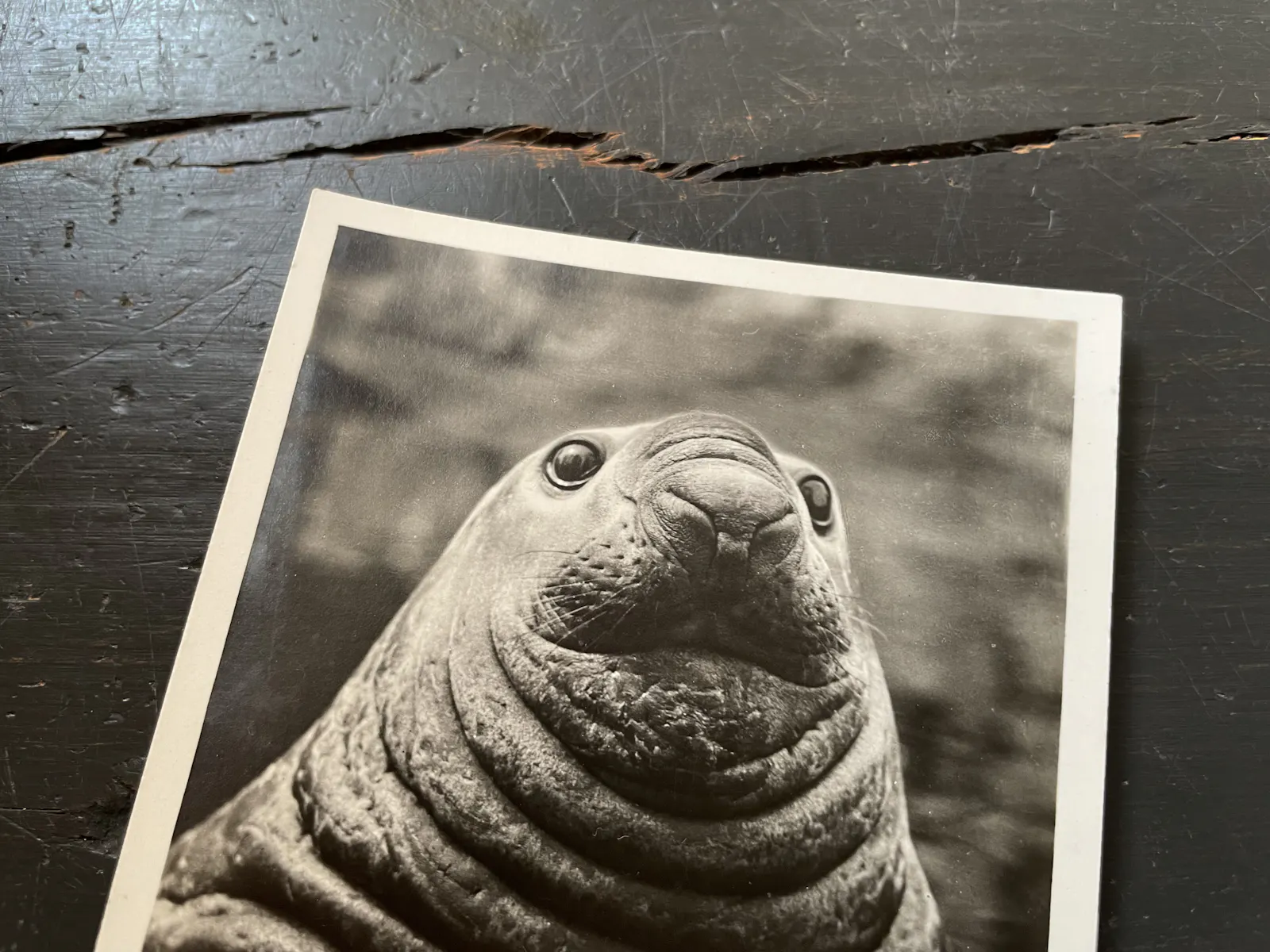

Kein Wunder, daß auf ihren „verschmitzten Rentnergesichtern“ der Ausdruck satter Zufriedenheit liegt und sie die Gewißheit ausstrahlen, das große Los gezogen zu haben.

Der Betrachter fühlt sich an fröhliche Urlauber erinnert: „am Strand des Wannsees oder der Ostsee“. Allzu groß sind die Unterschiede in seinen Augen nicht. Im Gegenteil: „Wer sich Zeit nimmt, die Robben ein Weilchen zu studieren, wird staunen, wie viele liebe und bekannte Gesichter er unter ihnen wiedersieht. Onkel Rudolf, Rechnungsrat Meier und Tante Mathilde, sie sind alle da, alle deutlich erkennbar.“

Der heitere Ton, den Sebastian Haffner damals anschlug: Flog er ihm zu, oder kostete er ihn übermäßige Anstrengung? Nicht, daß es so klingt. Die Sätze scheinen mit leichter Hand geschrieben, fast schwerelos.

Doch empfunden haben wird er die Heiterkeit kaum.

Seit Hitler an der Macht war, fühlte er Ekel und Schrecken. Seine juristische Laufbahn sah er als erledigt an, noch bevor sie überhaupt begonnen hatte. Auf keinen Fall wollte er sich korrumpieren lassen und an der Beseitigung des Rechtsstaates mitwirken.

Die Nazi-Revolution, schrieb er 1939, wirkte wie ein Giftgas, das durch alle Wände drang. „Wenn man diesem Giftgas wirklich entgehen wollte, gab es nur eins: physische Entfernung; Emigration; Abschied von dem Lande, zu dem man nach Geburt, Sprache, Erziehung gehörte, und von allen patriotischen Bindungen.“

Seit 1933 war er dazu fest entschlossen. Bis er es tatsächlich wagte, hielt er sich mit journalistischen Arbeiten über Wasser. Haffner, der eigentlich Raimund Pretzel hieß, schrieb für Zeitungen und Modejournale: über das Wetter, den Müßiggang, das Grammophon. Über Eitelkeit, das Laster des Rauchens und das Leben der Fußgänger.

Jahrzehnte später urteilte er über diese Zeit so aufrichtig wie illusionslos: „Jeder, der unter Goebbels arbeitete, auch wenn er sich noch so sehr als Antinazi fühlte, spielte irgendein kleines Instrument in Goebbels’ Orchester, in dem auch die Idylle, auch der altmodische Snobismus, alles, was zur sogenannten Normalität gehörte und dem Dritten Reich nicht direkt zuwiderlief, mitspielen mußte, so wie im Orchester eben auch die Piccoloflöte gebraucht wird.“

Die Piccoloflöte: war sie der Grund, weshalb er in jenem Sommer den Robben einen Besuch abstattete? Hatte er vor, eines seiner glänzenden Feuilletons zu schreiben? Oder besuchte er den Berliner Zoo aus freien Stücken? Vielleicht mit Erika. Und mit Peter, ihrem vier Jahre alten Jungen, dessen blonde Locken jedem „Ariernachweis“ spotteten.

Erika Schmidt-Landry oder Hirsch, wie sie mit ihrem Geburtsnamen hieß. Bei einer ihrer ersten Unterhaltungen entzückte sie ihn mit einer Bemerkung über Freud und Marx. Würden diese einander begegnen, sagte sie, könnten sie sich nicht verständigen: „Freud würde den Marxismus immer nur als Resultat von Marx’ persönlichen Komplexen, Marx die Psychoanalyse immer nur als Ausgeburt von Freuds Klassensituation verstehen können.“

Haffner war überwältigt von dem Esprit dieser Frau, die neun Jahre älter war als er und frisch geschieden. Bald darauf wurden sie ein Paar.

Auch für Erika Schmidt-Landry gab es im Dritten Reich nichts zu hoffen. Wegen ihrer jüdischen Großeltern hatte sie ihre Stelle als Bibliothekarin an der „Deutschen Hochschule für Politik“ am Schinkelplatz verloren. Seither wurden die Spielräume immer kleiner.

Den Zoologischen Garten durften Juden noch betreten – anders als das Strandbad Wannsee, vor dem seit 1935 ein Schild stand: „Juden ist das Baden und der Zutritt verboten“. Anders auch als die meisten Seebäder der Ostsee, die damit warben, „judenfrei“ zu sein.

Für den Zoo galt das Verbot erst nach den Novemberpogromen. Auf der Aktionärshauptversammlung im darauffolgenden Jahr höhnte der Verwaltungsdirektor Hans Ammon, der Zoologische Garten sei „immer ein wesentliches Stück Lunge der Großstadt Berlin“ gewesen, „mit frischer, sauberer Luft. Aber ich finde, seit dem November 1938 ist die Luft bei uns noch reiner geworden.“

Ein Sommertag mit blauem Himmel und ein paar träge dahinziehenden Wolken. Von irgendwo plärrt eine Radiostimme: „... das ist die Berliner Luft, Luft, Luft ...“

Ich stelle mir ein junges Paar vor, das Hand in Hand über die Kieswege des Zoologischen Gartens schlendert: übermütig lachend, aber schon im nächsten Augenblick ungewöhnlich ernst. Ein paar Schritte vor ihnen läuft fröhlich staunend ein blonder Junge. Hier sieht er die Giraffen und da die Löwen, dort das Aquarium und da den Affenfelsen, hier das ägyptische Straußenhaus und dort die Elefanten.

Und dann sind sie da – bei Onkel Rudolf, Rechnungsrat Meier und Tante Mathilde.

Die Felsenanlage für Robben war erst ein paar Jahre zuvor entstanden. Es gab Zuschauertribünen und einen Felsentunnel mit Glasscheiben, durch die man die Tiere beim Schwimmen beobachten konnte. In den Becken tummelten sich Seehunde, Seelöwen, See-Elefanten.

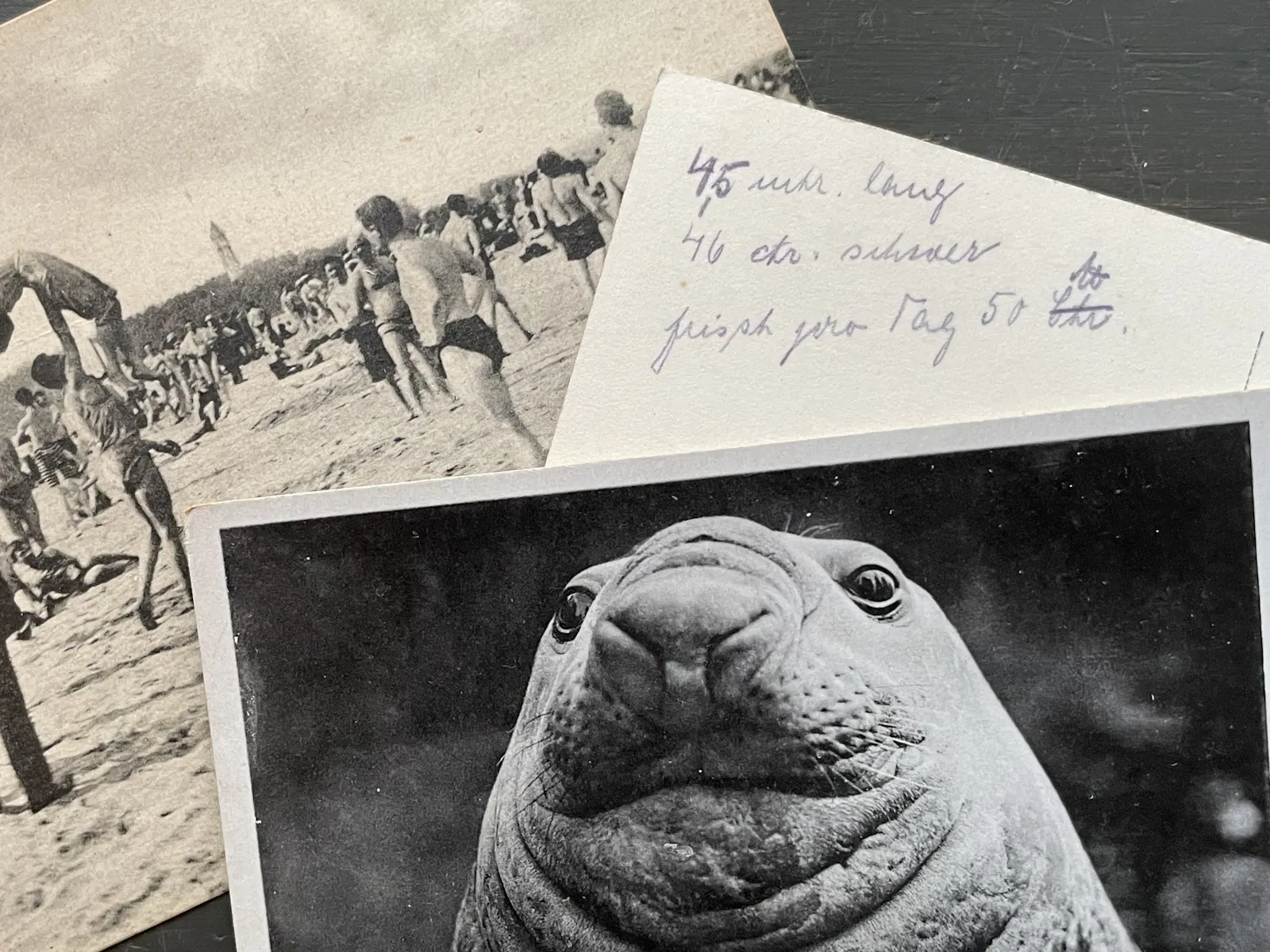

Auf einer Fotografie aus dieser Zeit sieht man die Menschenmenge bei der mittäglichen Fütterung. Eng gedrängt stehen sie da und verfolgen gebannt, wie die schwarz glänzenden, wie lackierten Tiere aus dem Wasser schnellen und die Fische in der Luft fangen. Kleine Kinder sitzen auf der Mauer, die das Publikum vom Wasserbecken trennt, und lassen die Beine baumeln. Man glaubt zu hören, wie es spritzt und schäumt.

Ich stelle mir vor, wie der Mann, der später Sebastian Haffner hieß, am Rande steht und ein paar Worte in ein Notizbuch schreibt. Immer wieder hebt er den Blick, mustert die vergnügten Zoobesucher und sieht, halb erstaunt, halb amüsiert, den jungen Seehunden beim Schwimmen und Tauchen zu. Und den riesigen See-Elefanten beim Verdauen.

Weiß er, daß sie Namen haben? Der eine heißt Roland, die andere Freya. So steht es auf einer alten Postkarte, die ich vor Jahren auf einem Flohmarkt in Berlin gefunden habe. Auf einer anderen Karte ist zu sehen, wie ein Wärter Roland einen Fisch zuwirft. Auf der Rückseite hat jemand mit Bleistift notiert: „4,5 Meter lang, 46 Zentner schwer, frißt pro Tag 50 Pfund“.

Die Menschen an den Felsenrändern, wird er am nächsten Tag schreiben, „quittieren jede ihrer Lebensäußerungen mit lautem Jubel“.

Nicht brausender Jubel, nicht fanatischer Jubel. Nur lauter Jubel. Im Jahr drei unter Hitler.

Der Jubel wird nicht leiser geworden sein in den folgenden Jahren. Ob er verstummte, als der Krieg begann? Wohl kaum.

Die Robben taten, was sie immer schon getan hatten. Sie spielten und schwammen und fingen die Heringe, die ihnen die Wärter zuwarfen. Danach lagen sie in der Sonne, als wäre es der Ostseestrand. Tatsächlich, sie hatten das große Los gezogen.

Vielleicht dachte das auch der Fronturlauber auf der Zuschauertribüne, der auf dem Arm ein kleines Kind hielt, das nicht wußte, wovor es mehr Angst haben sollte: vor den Seelöwen oder vor dem fremden Mann, dessen stoppeliges Kinn immer wieder an seiner Wange rieb.

„Beneidenswert!“ sagte er zu seiner Frau und lachte aufgekratzt. Er versuchte, nicht an den nächsten Morgen zu denken, an dem er in aller Herrgottsfrühe losmußte: zum Bahnhof, nach Osten, an die Front.

Das große Los. Bis das Feuer kam.

Am 22. November 1943 bombardierte die britische Luftwaffe Berlin. Der Zoologische Garten wurde schwer getroffen; fast siebenhundert Tiere fanden den Tod. Das Antilopenhaus, das Affenhaus, die Krokodilhalle, das Raubtierhaus ... alles lag in Trümmern. Es gab Gerüchte, entflohene Löwen seien um die brennende Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gerast. In Wirklichkeit lagen sie erstickt und verkohlt in ihren Käfigen.

So hat es Katharina Heinroth, die erste Zoodirektorin nach dem Krieg, geschildert.

Die Liste der toten Tiere: auf der Schreibmaschine getippt, Bleistifthäkchen. Sieben Elefanten, ein Nashorn, ein Schimpanse, ein Orang-Utan, drei Löwen, zwei Tiger, zwei Giraffen ... und ein See-Elefant. Die Rubrik „noch vorhanden“ verzeichnet vier Robben.

Bald ist auch diese Zahl überholt. Ein Schreiben des Zoodirektors Lutz Heck vom Februar 1945 erwähnt noch einen Seelöwen und eine Kegelrobbe. Akribisch notiert Heck ihren wöchentlichen „Seefischbedarf“: etliche Kilogramm Hering und Schellfisch. Danach verliert sich ihre Spur.

Ab Frühjahr 1945 verweigerten die Reichsbahndirektionen den Transport „nicht-kriegswichtigen“ Tierfutters.

Erhalten hat sich die handschriftliche Liste der Zootiere, die den Krieg überlebt haben; auf Deutsch und auf Russisch. Verzeichnet sind 92 Tiere, darunter ein Arbeitspferd. Einen Seelöwen und eine Kegelrobbe sucht man darin vergebens.

Im August 1938 folgte Sebastian Haffner seiner schwangeren Verlobten ins Londoner Exil. Sie war mit Peter schon im Mai ausgereist, gerade noch rechtzeitig. Am 29. August traf er in Cambridge ein, am 1. September heirateten sie. Acht Wochen darauf wurde ihr Sohn Oliver geboren.

Hinter ihnen lagen Jahre der Demütigung und Angst. Erika Schmidt-Landry litt unter Kopfschmerzattacken und Depressionen. Ihr „arischer“ Freund konnte es ihr nachfühlen. Sollte er an jenem Sommertag im Berliner Zoo so etwas wie Unbeschwertheit empfunden haben, vielleicht weil Erika seine Hand hielt, dann war es zwei Monate später damit vorbei.

Am 15. September 1935 erließ der Reichstag die Nürnberger Gesetze. Ihre Liebe galt jetzt als „Rassenschande“. Nur noch heimlich konnten sie sich treffen; bei Verrat drohte Zuchthaus. Ausgerechnet der Nazi-Blockwart nahm sie vor den Denunziationen der Nachbarn in Schutz.

Was Sebastian Haffner nach seiner Ausreise über den Sommer 1933 schrieb, das dürfte er damals des öfteren empfunden haben: „Nur manchmal in der Nacht wachte ich auf, und die Welt sah plötzlich grau aus wie ein Hinrichtungshof.“

Beiden war klar: Sie mußten fort. Fieberhaft suchten sie nach einem Ausweg.

Dem Giftgas entgehen. Wie bestürzend hellsichtig diese Formulierung gewesen war: Es muß Haffner gegraust haben, als es ihm später aufging.

Und Onkel Rudolf, Rechnungsrat Meier, Tante Mathilde? Vielleicht hatten auch sie überlebt, mit etwas Glück. Es sei denn: sie waren Juden.

In Berlin begannen die Deportationen am 18. Oktober 1941. Am hellichten Tag zogen Hunderte von Menschen mit Koffern und Taschen durch die Straßen von Moabit, Charlottenburg und Halensee. Sie alle trugen den gelben Stern „fest angenäht“ und „sichtbar auf der linken Brustseite“, wie es die Polizeiverordnung vorsah.

Auf ihrem Weg passierten sie den Kurfürstendamm, der um diese Zeit voller Fußgänger, Autos und Busse war. Wer den Blick nicht abwandte, konnte sie sehen.

Der Zug, in den sie am Bahnhof Grunewald steigen mußten, fuhr nach Lodz.

Wenige Tage darauf notierte Joseph Goebbels in seinem Tagebuch: „Hauptsache ist, daß die Reichshauptstadt judenrein gemacht wird; und ich werde nicht eher ruhen und rasten, bis dieses Ziel vollkommen erreicht ist.“

Der letzte Transport ging am 27. März 1945 vom Anhalter Bahnhof nach Theresienstadt. In dreieinhalb Jahren wurden über fünfzigtausend Menschen deportiert. Menschen wie Erika und Peter.

Pro Person und Schienenkilometer berechnete die Reichsbahn vier Reichspfennig, für Kinder galt eine Ermäßigung. Befanden sich mindestens vierhundert Personen im Zug, gab es einen Gruppenrabatt von 50 Prozent. Beglichen wurden die Rechnungen aus den Vermögenswerten, die der Staat den deportierten Juden geraubt hatte.

Noch im April 1945 rollten Viehwaggons durch das zertrümmerte Reich. Nach Dachau, Bergen-Belsen, Neuengamme, Mauthausen.

Keine Reichsbahndirektion verweigerte den Transport.

Quellen:

Sebastian Haffner: Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914-1933, Stuttgart und München 2000

Sebastian Haffner: Das Leben der Fußgänger. Feuilletons 1933-1938, München 2004

Jürgen Peter Schmied: Sebastian Haffner. Eine Biographie, München 2010

Katharina Heinroth: Mit Faltern begann’s. Mein Leben mit Tieren in Breslau, München und Berlin, München 1979

Clemens Maier-Wolthausen: Hauptstadt der Tiere. Die Geschichte des ältesten deutschen Zoos, Berlin 2019

Diese Geschichte habe ich am 15. Oktober 2023 an 905 Leserinnen und Leser verschickt. Wenn auch Sie meine Geschichten erhalten wollen, tragen Sie sich gern hier ein:

Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier: