Ingenieurskunst und Krieg: D-Day

Neulich war ich in Arromanches in der Normandie, einem kleinen, verschlafenen Touristenort an der Küste des Ärmelkanals. Ich kam eher spät an, bin aber, um noch etwas frische Seeluft zu atmen, zum Strand runter, an dem gerade Ebbe war. Im Halbdunkel der Uferpromenandenbeleuchtung war ein merkwürdiges, rechteckiges Objekt ein Stück weit weg vom Ufer zu erkennen. Nach einem kurzen Check des Gezeitengraphs (weiter zurückgehendes Wasser) machte ich mich vorsichtig auf den Weg, um es näher zu betrachten.

Das Objekt war wider Erwarten kein gestrandetes Schiffswrack und auch kein Felsen, sondern etwas viel spannenderes.

Ich war in diese Gegend abgebogen, um mir am nächsten Tag den Omaha Beach anzusehen, den in Film und Computerspielen so oft gezeigten zentralen Ort der D-Day-Landung am 6. Juni 1944. Was mir völlig entgangen war: Arromanches war Teil des Gold Beach, der britischen Lande-Zone. Und hier wurde ein Stück Technikgeschichte geschrieben, dass in seinen Dimensionen bis dato unerreicht und für den Erfolg der allierten Landungsoperation zur Befreiung Europas von der Nazi-Herrschaft von entscheidender Bedeutung war.

Innerhalb weniger Tage wurde vor dem Strand ein gigantischer schwimmender Hafen aus vorfabrizierten Teilen angelegt, ein sogenannter Mulberry Harbor (Si apre in una nuova finestra), auch bekannt als Port Winston.

Das rechteckige Objekt am nächtlichen Strand ist ein sogenannter Phoenix-Caisson, Teil der Wellenbrecher-Installation, die das Wasser des Hafenbeckens beruhigen sollte. (Im Luftbild am oberen Rand zu erkennen.) Ein Phoenix besteht aus über 6000 Tonnen Beton, die als hohles, schiffsartiges Gebilde (60m lang, 20m hoch und 20m breit) mit mehreren internen Kammern gegossen wurden, die zum Absenken auf den Meeresgrund geflutet werden konnten. Die Phoenixe (Si apre in una nuova finestra) wurden in England gebaut, nach dem Aushärten ein Stück weit vor die Küste geschleppt, dort versenkt um in den Werften Platz zu schaffen und sie vor der deutschen Luftaufklärung zu schützen. Vor dem D-Day wurden sie durch leerpumpen der Kammern wieder an die Wasseroberfläche gebracht (daher auch der Name).

Wenige Tage nach den initialen Landungen wurden sie über den Ärmelkanal an die Küste der Normandie geschleppt und vor Arromanches und vor dem Omaha Beach, dem Bauort des zweiten (US-amerikanischen) Mulberry-Hafens, versenkt. 212 dieser Monsterklötze wurden gebaut, einige liegen noch vor England herum, andere versanken bei der Überfahrt, die meisten wurden aber in den Mulberry-Häfen verwendet.

Bei Tageslicht ist ein Teil der Wellenbrecher-Linie noch immer gut zu erkennen.

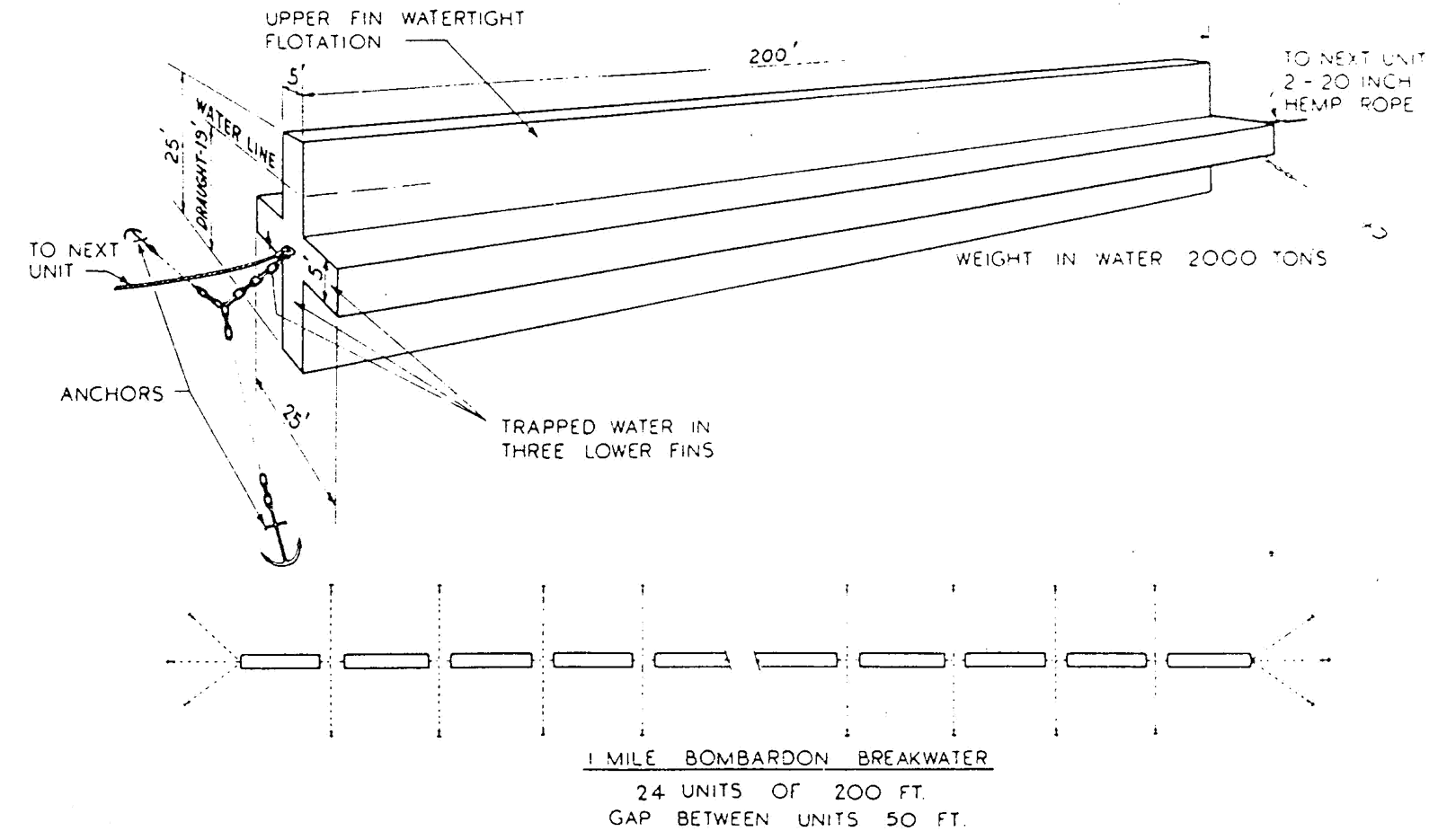

Die Phoenixe waren jedoch nur ein Teil der gigantischen Installation. Um die Wellen soweit zu beruhigen, dass ein halbwegs normaler Hafenbetrieb möglich wurde, gab es weitere Wellenbrecher: Künstliche Molen aus in einer Linie versenkten alten Schiffen (Codename Gooseberry) und lange, halbschwimmende Systeme namens Bombardon (Si apre in una nuova finestra), die die Energie der Wellen fressen und reflekieren sollten.

Eine Mole macht jedoch noch keinen Hafen. Sie macht ihn nur möglich. Der Strand bei Arromanches geht sehr flach ins Wasser. Erst weit draussen wird das Wasser tief genug, um mit normalen Frachtschiffen zu fahren, ohne ständig auf Grund zu laufen. Die Allierten hatten zwar eine große Flotte von Landungsschiffen (Si apre in una nuova finestra) mit flachem, stabilen Boden, die zum richtigen Gezeiten-Zeitpunkt auf den Strand gefahren wurden, um dann ihre Fahrzeuge über eine Rampe zu entladen. Wenn die Flut sie wieder aufschwimmen liess, legten sie mit Hilfe eines beim Ankommen weiter draussen ausgeworfenen Ankers und kräftiger Motoren wieder ab.

_launches_a_LVTP-5%2C_in_the_1960s_(L45-182.02.01).jpg?auto=compress&w=800&fit=max&dpr=2&fm=webp)

Das Problem dieser an sich eleganten Methode: Sie eignet sich primär für Fahrzeuge und die Schiffe liegen dann jeweils, bis die Flut wieder hoch genug ist, ziemlich verwundbar am Strand herum. Die Wellenbrecher halfen zwar dabei, die Naturgewalten des Meeres zu dämpfen, aber es gab da ja auch noch den Feind mit Flugzeugen und Geschützen. Und der Durchsatz pro Schiff war einfach zu gering – meist nur eine Ladung pro Tag.

Um die gigantischen Mengen an Soldaten und Nachschub für die Invasion über den Ärmelkanal zu transportieren brauchte es bessere, effektivere Methoden. Für das Verständnis der Situation der Planer und Ingenieure sind zwei Details wichtig:

Zum einen gab es noch keine Seefracht-Container, wie wir sie heute kennen. Es gab hier und da vereinzelte Experimente und Ansätze in diese Richtung, aber im wesentlichen wurde alle Fracht als einzelne Kisten, Säcke oder Ballen transportiert. Jedes Umladen benötigte viele kräftige Hände und Zeit.

Zum anderen wurden die Chancen (korrekterweise) als zu gering eingeschätzt, einen der größeren Häfen an der französischen Kanalküste schnell zu erobern und die Hafenanlagen dort – Kräne, Kais, Lagerhäuser, Eisenbahnen etc. – zügig wieder in Betrieb zu nehmen. Schlimmstenfalls musste die improvisierte Hafen-Lösung mehrere Monate den Bedarf an Nachschub bewältigen können.

Und dieser Bedarf war erheblich. Strategie und Taktik der USA fussten auf ihrer gewaltigen industriellen Produktionskapazität. Die US-Army verschoss ungefähr dreimal so viel Munition wie die Rote Armee pro Kilometer Frontlinie, hatte dadurch aber auch deutlich weniger Verluste. Damit das System funktionierte war die Nachschub-Logistik absolut kritisch.

Die ingenieurstechnische Lösung für dieses Problem war bemerkenswert: Kai-Plattformen auf Stelzen, die weit vor dem Ufer, aber innerhalb des Schutzbereiches der Wellenbrecher, verankert wurden und sich auf ihren Stelzen (engl. "Spud") entsprechend der Gezeiten auf und ab bewegen konnten.

An diesen Plattformen konnten dann Schiffe anlegen und direkt LKWs absetzen, Fracht mit Kränen entladen, Verwundete an Bord nehmen und normal wieder ablegen.

Die Stelzen-Plattformen wurden mit aus Segmenten konstruierten schwimmenden Strassen ("Whales" genannt) zum Ufer verbunden.

Die damaligen Standard-LKW waren mit etwa drei Tonnen Kapazität viel kleiner als die heutigen 40-Tonner.

Die schwimmenden Strassen waren jedoch darauf ausgelegt, dass auch die leichteren der damals verwendeten Panzer darüber entladen werden konnten. (Das Schild rechts im Bild weist auf eine Kapazität von 25 Tonnen hin.)

Etliche der Segmente der schwimmenden Strassen sind noch erhalten. In Arromanches sind zwei ausgestellt, in den diversen D-Day-Museen in der Umgebung noch ein paar mehr. Sie wurden später häufig als Behelfsbrücken verwendet, um, durch die sich zurückziehende Wehrmacht zerstörte, Flussübergänge zu ersetzen.

Die Schwimmkörper der Stahlsegment-Strassen wurden zum Teil aus Stahl und zum Teil – wie die Phönix-Wellenbrecher – als Beton-Hohlkörper konstruiert. Einige liegen immer noch am Strand herum.

Ein absolut kritisches Problem des Gesamtkonstrukts war die Verankerung im Meeresboden. Die Gezeitenströmungen an der Küste des Ärmelkanals sind brutal, es gibt häufiger Stürme und der Strand besteht bis weit weg vom Ufer aus schönstem feinen Strandsand. Die britischen Planer schickten lange vor der Invasion sogar Kampfschwimmer-Teams im Schutze der Nacht an die Strände, um Bodenproben zu nehmen. Churchill selbst benannte das Anker-Problem als kritisch für den Erfolg der Landungen und machte entsprechend Druck.

Die Lösung wurde schliesslich von Major Allen H. Beckett (Si apre in una nuova finestra) erfunden, der auch die schwimmenden Strassen konstruiert hatte. Nach langwierigen Versuchsreihen mit vielen Fehlschlägen entwickelte er den sogenannten Kite-Anchor.

Der Anker ist nach dem Vorbild eines Spielzeug-Drachens konstruiert, nur umgekehrt. So wie das Papier-Fluggerät höher steigt, wenn man kräftig an der Leine zieht, frisst sich der Drachen-Anker tiefer in den Boden, je mehr Zug auf dem Seil anliegt. Um die spätere Entfernung machte man sich keine Gedanken, es gibt Berichte über fehlgeschlagene Versuche in den Jahren nach dem Krieg.

So ausschlaggebend für das Gelingen der Operation war diese Erfindung, dass auf dem Denkmal für Major Beckett eine Replika des Ankers installiert wurde.

Es ist sehr gut, dass nicht nur für Militärs, Politikpersonal und Kulturschaffende Denkmäler errichtet werden, sondern auch für die Menschen, deren Erfindungsgeist und Schaffenskraft am Ende den Erfolg von so etwas wie der D-Day-Landung möglich macht.

Wir sollten das viel öfter tun.

Im Zuge der postmodernen Anzweifelung von allem und jedem, der durchgehenden Betonung von Risiken und Nebenwirkungen und der Heroisierung von narzistischen Business-Führern ist uns etwas aus dem Blickfeld geraten: Die BWLer, Philosophen-Cosplayer und sonstigen Politik-Talkshow-Insassen werden den Planeten nicht retten.

Und trotz aller berechtigen Kritik an naivem Powerpoint-Solutionism: Am Ende wird es auch die Arbeit der Menschen in den technischen und Ingenieurs-Disziplinen sein, die wesentlich darüber entscheidet, ob die Menschheit nochmal gerade so die Kurve kratzen kann und überlebt.

Darüber an dieser Stelle demnächst mehr.

PS: Wenn Sie mich beim Schreiben von Realitätsabzweig unterstützen möchten: Einfach hinter untigem Button eine Unterstützungs-Subscription abschliessen.