Empathie- und Respekt-Kurse statt Selbstverteidigung für Dreijährige - eine Utopie?

Gaaanz heikles Pflaster, jetzt wollen wir also schon in die Erziehung der Kleinsten eingreifen! Kurse! Ist das nicht Elternsache? Ja, schon, so sollte man meinen, aber:

Vorbereitung auf den Sandkastenkrieg?

Irgendwas muss doch schief gelaufen sein, wenn Selbstverteidigungskurse für Kleinkinder als erfolgreiches unternehmerisches Konzept funktionieren. Was ein armseliges Fazit unseres Miteinanders, wenn sowas als Businessmodell Erfolg hat. Das ganze Konzept steht doch für eine negative Erwartung, für einen negativen Blick auf die Welt. Nee, nix Sportlichkeit, Fitness oder was man da angeblich so alles Wertvolles lernt, denn ginge es darum, dann hätte der Kurs einen anderen Namen! Aber hier steht im Fokus:

“Mein Kind könnte angegriffen werden, es muss also rechtzeitig lernen, sich zu wehren”.

Und hier gehts nicht um Selbstverteidigungskurse bei der Polizei für Vierzehnjährige - was die zum Victim-Blaming beitragen, wäre nochmal ein anderes Kapitel. Sondern hier geht es um ein Angebot für Kita-Kinder! Geht es Eltern dabei um den Streit um die Sandschaufel? “Meine Tochter muss lernen, festzuhalten!”. Oder soll das Dreijährige sich wehren können, wenn Erwachsene übergriffig werden? “Heute üben wir den Wadenbiss”. - wo sind hier die Erwachsenen, die eingreifen, ein besseres Miteinander vermitteln? Das Problem ist, dass es von denen offenbar zu wenige gibt, sonst gäbe es diesen Bedarf nicht:

Ein Geschäft mit der Angst

Es geht uns nicht drum, die Inhalte der Kurse komplett abzulehnen, es ist das Konzept, das uns stört. Uns gehts ums Framing, die Grundhaltung, nicht um den persönlichen Umgang damit. Es ist nun mal eine feindseligen Botschaft im Subtext eines solchen Business, die sagt: “Seid gewappnet, auch wenn Ihr erst 3 seid - Gefahr im Verzug!” Den meisten Eltern wird es bei der Anmeldung vermutlich ums Nein-Sagen gehen, Grenzen setzen, lernen, dass jedes Kind über den eigenen Körper bestimmen darf. Und da spricht ja auch nichts dagegen, das ist sogar sehr wichtig. Aber auf dem Schild stand nun mal nichts von Mut und Grenzen oder “Du bist ein klasse Kind, egal, was andere sagen, und du darfst weggehen, wenn andere über dich bestimmen wollen!”, sondern die Anbieter haben entschieden, dass das Wort “Selbstverteidigung” den Kurs bestens erklärt, gut verkauft - ein Geschäft mit der Angst, das zu denken gibt.

“Hallo, man wird sich ja wohl noch verteidigen dürfen?”

Ja, auch wir hatten auch solche Gespräche mit unseren Kindern, und haben klar gesagt: “Wenn kein Erwachsener hilft, dann darfst du dich wehren!” Und wenn du dich verbal nicht mehr wehren kannst, musst du das wiederholte Schubsen und worse nicht hinnehmen! Von wegen “dann halte ihm auch die andere Wange hin” - Nein! Aber es gibt einen Unterschied: wir haben unsere Kinder nicht schon vorsorglich im Kita-Alter auf die “Im Zweifel wehrst du dich!”-Denk-Schiene gesetzt. Und wir haben kein Business unterstützt, das die körperliche Auseinandersetzung zum Ziel hat und sie für den eigenen Vorteil nutzt. Und dass unsere drei jetzt alle raus sind aus der Schule und es solche Angebote damals für Kleinkinder gar nicht gab, gehört genau zum Problem.

Ist das Bedürfnis, Selbstverteidigung zu normalisieren größer als das Engagement, Empathie-Kurse einzuführen?

Sicher, wenn dein Kind schon mal eine aufs Maul bekommen hat und die

anderen lachend, unverletzt heimgingen, dann willst du, dass es sich das

nächste Mal wehren kann - ging uns nicht anders. Und klar geht’s da nicht in erster Linie um krasse Tricks und Griffe, sondern vor allem um Prävention, klare Signale, Gefahren frühzeitig erkennen etc. Aber das ist der pragmatische Blick auf ein gesellschaftliches Thema, das uns im Teufelskreis immer weiter runterzieht: wenn du das Ideal verwirfst und als Ideologie für untauglich erklärst, reproduzierst du die böse Welt, vor der du dein Kind schützen möchtest!

Nochmal der Blick auf die Pubertät zum Vergleich:

wenn deine Tochter mit 15 abends alleine weggeht, kannst du sie nicht

jedes mal unter der Tür erinnern: "Und, hey, denk dran: Prävention und

so!" Also, klar, kann man machen, wenn man ihr vor jeder Party erstmal Angst machen will. Was nachvollziehbar ist, denn du willst nicht, dass sie naiv alleine aus der Bahn steigt, ohne sich umzugucken. Also gibt’s hier kein Richtig im Falschen. Denn natürlich ist es gut, wenn die Siebzehnjährige einen Selbstverteidigungskurs gemacht hat. Aber es ist schlecht, dass es Firmen gibt, die Dreijähre schon darauf einschwingen, was für eine Dreckswelt das ist, in die sie reinwachsen werden, weil sich so nie was ändern wird! Und all das ist kein Widerspruch.!

Also zurück zu dem Missstand, den wir kritisieren: dass Selbstverteidigungskurse als Businessmodell funktionieren und verteidigt werden, während Empathietrainings - ja, wo, wenn nicht zuhause? vielleicht in der Schule? …auch dort nicht wirklich stattfinden!

Man wird ja wohl noch träumen dürfen

Denn stellen wir uns doch mal vor, nur als kurzer Traum, wie es wäre, wenn Babys in eine Welt kämen, in der alle davon ausgehen, dass diese Welt und die Menschen in ihr gut zu ihnen ist? Es würde ALLES ändern! Und - ganz kurioser Fakt: das wäre machbar, denn der Mensch IST “Im Grunde gut” (Buchtipp! Lest Rutger Bregman). Bloß haben wir in den letzten Jahrhunderten dafür gesorgt, dass diese Seite nicht unser Aushängeschild ist.

Nur Egoismus, Gier und Konkurrenz ?

Und auch Andreas von Westphalen zeigt in seinem Buch 'Die Wiederentdeckung des Menschen. Warum Egoismus, Gier und Konkurrenz nicht unserer Natur entsprechen' anhand vieler Studien, wie fragwürdig unser Weltbild ist, demzufolge wir in unserem Kern egoistisch und konkurrenzgetrieben seien. In einem Interview (mit #SaschaVerlan für eine unserer Radiosendungen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)) sagt er:

“Wenn ich davon ausgehe, dass Menschen einander nicht vertrauen, dann komme ich in einen Raum rein und sage: “ich vertraue den Menschen hier nicht”, dann werde ich natürlich ein Verhalten,… es wird eine Reaktion darauf geben! Und wenn ich überzeugt bin, es gibt Trittbrettfahrer, und zwar eigentlich alle, und “der Ehrliche ist immer der Dumme”, was werde ich also naheliegenderweise machen? Ich werde selber Trittbrettfahren und bin damit selber ein Beispiel dafür, dass die Menschen da draußen so sind, nämlich Egoisten.”

Der Mensch ist auf ein Miteinander eingerichtet

Unser System, das auf wirtschaftlichen Fortschritt und Konkurrenz ausgerichtet ist, fördert dieses Entwicklung. Dabei ist der Mensch auf ein Miteinander eingerichtet. “Dank der Tatsache, dass das Gehirn des Kindes sich die ersten Jahre immer weiter entwickelt, entstehen pro-soziale Fähigkeiten und diese außergewöhnliche Kooperationsbereitschaft des Menschen, das soziale Gehirn des Menschen. Der Mensch ist vom Gehirn wirklich auf ein Gegenüber ausgerichtet, biologisch auf ein Zusammenleben vorbereitet”

Ist das nicht ganz wunderbar?

Die Menschheit, unsere direkten Vorfahren standen vor mehreren hundertausend Jahren über einen sehr langen Zeitraum knapp vor dem Aussterben, keine 1.500 Exemplare soll es mehr gegebene habe, rote Liste, extrem gefährdet. Warum wir überlebt haben? Durch Empathie und Kooperation! Unsere Vorfahren haben zusammengehalten, sich gegenseitig unterstützt, Rücksicht genommen und so das gemeinsame Überleben gesichert. Konkurrenz und Spaltung konnten sie sich gar nicht leisten, und Ausgrenzung war meist gleichbedeutend mit dem Tod.

Die entscheidende Frage ist also: können wir uns eigentlich heute Spaltung, Ausgrenzung, Ausbeutung und diese bedingungslose Konkurrenz, das Recht der Stärkeren noch leisten? Ist nicht vielmehr diese moralisch fragwürdige Grundhaltung die Ursache, dass die Menschheit so ungebremst und gleichermaßen bewusst auf die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen zielt, die Auslöschung der eigenen Existenz?! Und sind nicht auch heute wie damals Empathie, die Fähigkeit und der Wille zur Kooperation, Kompromissbereitschaft und Rücksichtnahme die Voraussetzung für ein gutes und faires Miteinander, für das schlichte Überleben der Menschheit?

Was heißt das für morgen und nächste Woche? Was tun, damit Kinder keine Selbstverteidigungskurse mehr brauchen und Erwachsene nicht auf die Idee kommen, sie an Dreijährige zu vermarkten? Es läuft alles darauf hinaus, Kindern die Empathie gar nicht erst abzutrainieren und jenen, die sie aus dem Blick verloren haben, wieder zu vermitteln. Denn Kinder kommen mit einer natürlichen Veranlagung zur Empathie auf die Welt. Die Fähigkeit entwickelt sich im Laufe der ersten Jahre und kann durch positive Vorbilder gestärkt werden. Lasst uns also die Empathie in unseren Familien, Nachbarschaften und Gemeinschaften kultivieren – das ist das Gegengewicht, das wir jetzt brauchen. Ein kleines Geschenk, ein aufmunternder Brief, ein gemeinsames Essen, eine kleine Unterstützung, ein bisschen Zeit zum Zuhören.🤝

Bunte Grüße

schicken

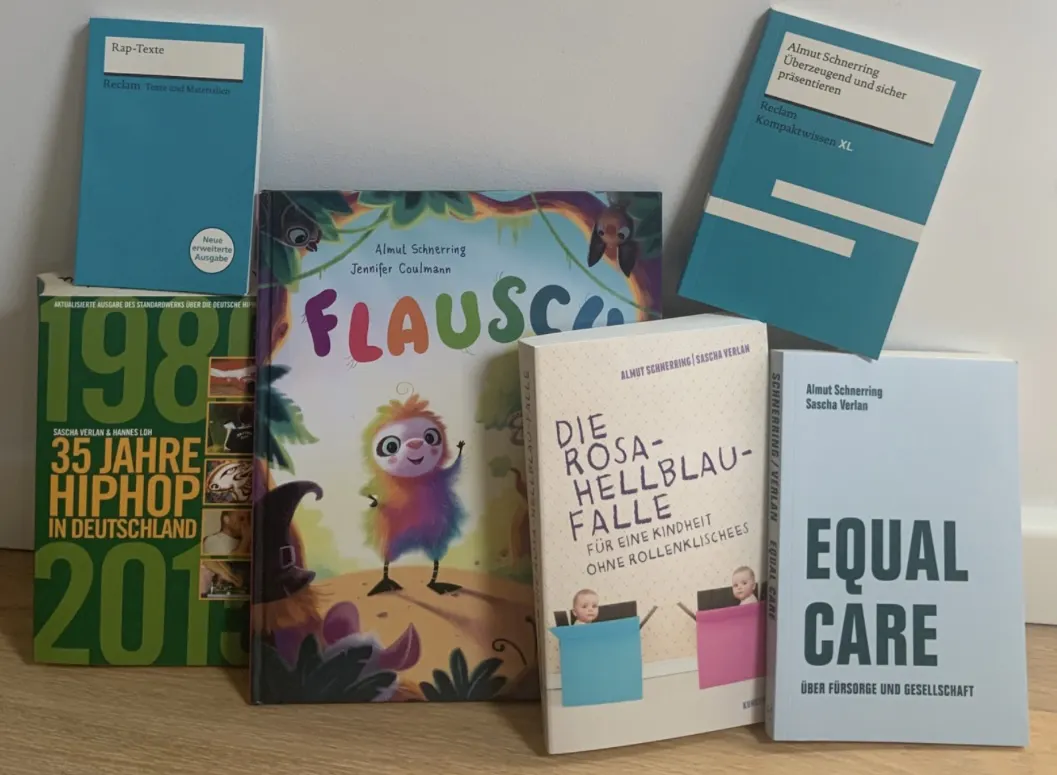

Almut Schnerring & Sascha Verlan

Herzblut braucht Unterstützung:

Wenn Du wichtig und interessant findest, worüber wir schreiben, Du etwas mitnehmen kannst in Deinen bunten Alltag, dann freuen wir uns, wenn Du unsere Arbeit unterstützt und diesen Newsletter abonnierst. Du ermöglichst damit die Fortsetzung der Newsletter und die Recherche für unsere nächsten Texte. - Danke!

Hier die 4 Abo-Varianten, mit denen Du Mitglied werden (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) kannst in Almut und Saschas Wort & Klang Küche:

Im Türrahmen (3€/Monat)

Mit Küchenhocker (5€)

Platz am Küchentisch (7€)

Freie Sicht zum Herd (10€)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)Unsere Bücher können überall gekauft werden, wo es Bücher gibt, aber nur im Shop der Autorenwelt (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) bekommen Autor*innen einen Extraanteil vom Verkauf.