Regeln oder Werte

Adventskalender 2024 - Vierunddreißig - 03. Januar

Neulich hatte ich einen Konflikt mit einem Freund. Wir brauchten da eine Weile, um eine Lösung zu finden. Wir fanden eine. Eine gute.

Es ging um eine Formulierung in einem Text, den wir gemeinsam zu verantworten hatten. Aus meiner Sicht war seine Formulierung sachlich falsch. Er konnte mit meinem Änderungsvorschlag nicht leben.

Wir fanden einen dritten Begriff, mit dem wir beide leben konnten.

So weit. So gut.

Aber der Streit, den wir digital führten - in einem Messenger-Chat - war anstrengend.

In der Erschöpfung nach so einem Streit macht sich ja oft der Wunsch breit, dass sich so etwas nicht wiederholen soll.

Aber wie das verhindern?

Was ist denn überhaupt passiert? Und was daran war das Anstrengende?

Das Worte suchen? Wohl eher nicht.

Das Zerreden vielleicht. Besser gesagt: Das “Zerschreiben” und “Zertippen”.

Der Dialog. Der Konflikt. Den anderen überzeugen wollen. Mit immer neuen Argumenten und Formulierungen. Vom anderen überzeugt werden zu sollen. Mit immer neuen Argumenten und Formulierungen. Das sich Wehren gegen die Argumente und Formulierungen des anderen. Das sich Ärgern über das Wehren des Gegenübers gegen die eigenen Argumente und Formulierungen …

Und so weiter.

Interessant war: Wir haben auch noch zwei Expertinnen für das Thema konsultiert, um den Begriff zu klären. Genauer gesagt: Ich habe sie konsultiert.

Seltsamerweise fühlten wir uns beide jeweils in unserer vorherigen Sichtweise bestätigt durch die beiden Antworten. Das klärende Wort kam von außen also nicht. Aber wir fanden ja einen neuen Begriff, mit dem wir beide leben konnten.

Trotzdem ging es dann irgendwie darum, wie sich so ein Disput in Zukunft verhindern ließe, weil es doch über einen kurzen Zeitraum recht anstrengend war.

Das bedeutete aber: Der Konflikt ging weiter. Auf einer anderen Ebene.

Meiner Ansicht nach, wäre der ursprüngliche Disput nicht so eskaliert, wenn die Erwartungshaltung nicht so hoch gewesen wäre und der Druck nicht so groß. Wenn also mehr Zeit gewesen wäre, bevor dieser Artikel online veröffentlicht wird. Wenn der Link zum gerade frisch veröffentlichten Artikel nicht sofort an einen namhaften Wissenschaftler weitergeleitet worden wäre, so dass dessen Rückmeldung erwartet wurde. Wenn wir mehr Zeit noch intern gehabt hätten.

Aus Sicht meines Freundes wäre der ursprüngliche Disput nicht so eskaliert, wenn er auf meine Zustimmung und Mitarbeit nicht angewiesen gewesen wäre. Wenn er einfach ganz alleine diesen Artikel hätte veröffentlichen können. (Aber im gemeinsamen Projekt.)

Daraus sollte ein Regelwerk entstehen. Unter anderem mit der Regel: Wer den Text schreibt, bestimmt. Niemand anderes darf eine Änderung vornehmen.

Ja. Natürlich kann ich nicht einfach in den Texten von anderen wild herumändern. Das verletzt das Urheberrecht. Aber was ich mit herausgebe, also mit verantworte, muss mir schon die Möglichkeit geben, dass ich auf einer Formulierungsänderung bestehe, wenn ich weiß, dass der Begriff in diesem Kontext falsch ist.

Der Ursprungskonflikt - worum es an sich ging

Es ging um das Stellen von Diagnosen. Der Begriff des mit mir befreundeten Autors war: Therapeuten. Mein Begriff war: Psychiater, weil ich mir sicher bin, dass Therapeut*innen zwar an Diagnosen mitbeteiligt sein können, aber diese niemals alleine stellen dürfen, wenn sie nicht selbst auch Ärzt*innen sind oder ein*e Ärzt*in an der Diagnose beteiligt ist. Umgekehrt dürfen aber Ärzt*innen Diagnosen auch ohne Beteiligung von Therapeut*innen (die nicht Mediziner*innen sind, sondern andere Berufsausbildungen hatten) stellen.

Die beiden Fachleute bestätigten das. Therapeut*innen können an einer Diagnostik - zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Aufenthalt in einer Kurklinik, Reha-Klinik oder psychosomatischen Klinik oder in einer psychiatrischen Klinik - beteiligt sein. Aber sie stellen die Diagnosen dann nie ohne Beteiligung einer* Ärztin*. Patient*innen können mit einer Diagnose von einer* Ärztin* zu einer* Therapeut*in geschickt werden, welche durch ein schriftliches Gutachten die Diagnose bestätigt oder eine neue Verdachtsdiagnose stellen, die dann wiederum der ärztlichen Überprüfung bedarf.

Mein Konfliktpartner fühlte sich auch darin bestätigt, dass sein Begriff richtig ist, weil Therapeut*innen ja an Diagnosen beteiligt sein dürfen und Verdachtsdiagnosen stellen dürfen. Also!

Aber nein! Es ist sachlich und juristisch falsch. Insistierte ich.

Es ist ein völlig falsches Bild. Ein*e Therapeut*in, die nicht selbst Ärzt*in bzw. Psychiater*in ist, kann nicht ohne Beteiligung einer* Ärzt*in zum Beispiel die Diagnose: Narzisstische Persönlichkeitsstörung stellen. Wir können das also so nicht schreiben. Wir können nicht schreiben bzw. einen Text veröffentlichen oder mit herausgeben, in dem steht, dass letztendlich Therapeut*innen klären müssen, ob tatsächlich eine solche Störung vorliegt.

Ich bin mir dessen deswegen so sicher, weil ich in meinen Ausbildungen für Coaching, Supervision & Mediation diese Unterscheidungen sehr genau verinnerlichen musste. Wann beginnt der therapeutische Bereich und endet der beratende, begleitende oder lehrende (pädagogische) Bereich. Und wann befindet man sich rechtlich schon fast im Bereich der Diagnostik, für die man eine Befugnis braucht. Auch zum Beispiel als Seminarleiterin. Beispielsweise bei Seminaren mit Minderjährigen - zum Beispiel im Freiwilligen Sozialen Jahr. Es fängt schon damit an, dass es nicht erlaubt ist, jemandem auch nur ein Medikament zu verabreichen, für den man kein Sorgerecht hat und ohne entsprechende berufliche Qualifikation, weil der Entscheidung für ein Medikament, das bestimmte Beschwerden lindern soll, ja eine Diagnose vorausgeht, die falsch sein kann: z.B. “nur Kopfschmerzen” und dann blutverdünnende Schmerzmittel. Das kann ja böse enden. …

Also können wir das so nicht schreiben, nicht veröffentlichen. Nicht, wenn ich mit verantwortlich bin.

Wenn ich alleine etwas veröffentliche, kann ich natürlich schreiben, was ich will. Wenn jemand anderes etwas alleine veröffentlicht, kann diese Person natürlich schreiben, was sie will. Wenn wir zusammen verantwortlich sind, müssen wir uns nun einmal auf eine Lösung einigen, die für beide passt, zu der beide Ja sagen können.

Unsere Lösung war das Wort Experten bzw. Expert*innen.

(Ich gendere die Wörter. Er nicht. Aber da haben wir in der Redaktion die Absprache, dass wir Vielfalt zulassen und Texte (in Sachen: Gendern - ja oder nein? so veröffentlichen, wie sie eben verfasst sind.)

So weit so gut.

Was mir dann aber in der Fortsetzung des Konflikts auf der Meta-Ebene - also darüber, wie in Zukunft der Stress des ersten Disputs vermieden werden könnte / also das Streiten über die Art und Weise des Streitens bzw. über das Streit-Vermeiden - auffiel, war folgendes:

Es gibt zwei Möglichkeiten, Schlüsse aus einem Konflikt zu ziehen, sie zu verallgemeinern und daraus etwas abzuleiten, um das Miteinander präventiv gut zu gestalten:

REGELN UND WERTE

Verhaltens-Regeln, durch die es zu genau diesem Konflikt nicht wieder käme, wenn sich alle daran hielten; durch die auch klar wäre, wer die Regel gebrochen hat und somit schuld ist, wenn es doch zum Konflikt kommt.

Zum Beispiel die Regel: Niemand darf den Text eines Autors verändern.

Hätte diese Regel schon gegolten, wäre klar gewesen, dass ich nichts zu sagen habe, sondern die Formulierung so stehen bleiben muss, weil der Autor selbst das letzte Wort hat. Einer wäre zufrieden gewesen. Die andere nicht. Ich nicht.

Und was ist, wenn es um was anderes geht, was zur Konfliktursache wird? Etwas, was diese Regel nicht abdeckt.

Mal abgesehen davon, dass ich sie falsch finde. Wer den Text mitzuverantworten hat, muss berechtigt sein, auf einer Änderung des Textes zu bestehen, oder das Recht haben, den Text so nicht zu veröffentlichen bzw. nicht an der Veröffentlichung des Textes mitverantwortlich beteiligt zu sein.

Mir ging es darum, Werte zu formulieren, wie im Falle eines Konflikts miteinander umgegangen wird, so dass möglichst wenig Stress und Druck und Eskalation entsteht.

Anders ausgedrückt: Ich brauche kein Regelwerk, das für dich sicher stellt, dass ich in deinen Augen keine Fehler mehr machen werde, die dich in deinem Alltag stören - unabhängig davon, ob es tatsächlich Fehler sind und ganz abgesehen davon, dass alle Menschen auch mal Fehler machen und sehr oft etwas machen, was anderen nicht zu 100% gefällt.

Ich brauche einen Wertekonsens dazu, wie du mit mir umgehst, wenn du der Ansicht bist, dass ich einen Fehler gemacht habe oder dich etwas daran stört, was ich gemacht habe.

Und umgekehrt. Ich richte mich gerne nach einem Wertekonsens, wie ich mit dir umgehe, wenn ich der Ansicht bin, dass du etwas falsch gemacht hast; oder wenn du etwas getan hast, das mich mehr oder weniger stark stört oder ärgert.

Ich kann mir nicht vorstellen, dir ein Regelwerk aufzubürden, das sicherstellt, dass du dich permanent so verhältst, wie ich es für richtig halte und wie es mich nicht stört.

Ich weiß gar nicht, wie wir uns dann noch begegnen könnten. Du wärest ja nur damit beschäftigt, meine Erwartungen dir gegenüber zu erfüllen. Von dir selbst würde ich gar nichts Authentisches miterleben. Wir würden uns also gar nicht authentisch begegnen.

Das war meine Lektion aus dem Ursprungskonflikt und dem Meta-Konflikt.

Sie ist nicht ganz neu für mich. Sie ist mir nur in einem neuen Gewand begegnet.

Es ist die bekannte Unterscheidung zwischen Prinzipienethik (Moral-Kodex des tadellosen Benimm und guten Leumunds und des Einhaltens einer Etikette, ob sie nun passt oder nicht) und Verfahrensethik (Kommunikative Ethik zum Umgang miteinander, gerade wenn es zum Konflikt kommt).

Es ist außerdem die gängige Auffassung aus der Gewaltfreien Kommunikation und Konfliktlösung: Es braucht kein striktes Regelwerk, das mit aller Macht verhindern will, dass es überhaupt zum Konflikt kommt; das die Schuldfrage klärt, wenn es doch zum Konflikt kommt. Es darf zu Konflikten kommen. Es darf Konflikte geben.

Entscheidend für das gute Miteinander ist nicht, dass die Etikette im Nicht-Konflikt perfekt ausformuliert ist und alle sich rigide an strenge Vorschriften halten - und wehe wenn nicht! Vor allem: wehe, wenn sich Nicht-Privilegierte nicht an die Regeln, die Privilegierte für sie gemacht haben, halten!

Entscheidend für das gute Miteinander ist der Wertekonsens, an dessen Einhaltung die gesamte Gemeinschaft IM Konflikt gemeinsam und in Kommunikation bleibend arbeitet - eventuell in wechselnden Rollen je nach Konflikt (also mal als Konfliktpartei, mal als (am Konflikt) unbeteiligte Person, die deshalb moderieren kann, mal als verständnisvolle Person, die Empathie geben und dadurch deeskalieren kann usw.)

Für heute nur noch der Verweis auf meinen Adventskalender 2024

- mit vielen tollen Gutscheinen für 2025 …

GUTSCHEIN - Zwei Tage Auszeit pro Monat (Reminder) - Blogbeitrag: "Regeln & Werte" & Adventskalender: 03. Januar 2024 ... | Sonja Manderbach (Opens in a new window)

GUTSCHEIN - Ein Jahr Selbstwirksamkeit - mit dem Wirksamkeitskalender "Klima-Suffragette 2025"

Ich verschenke 500 Wandkalender - Monatskalender, für alle, die einen haben wollen.

ÜBERSICHT ÜBER DIE KALENDERMONATE (Opens in a new window)

& KALENDERBLÄTTER am 06. Dezember 2024 (Opens in a new window)

ÜBERSICHT ÜBER DIE KALENDERFORMATE (Opens in a new window)

& DIE BESTELLMÖGLICHKEITEN (Opens in a new window)

Eine Besonderheit ist, dass die Kalendertage, an denen die Kampagne #mirtutdasherzweh stattfinden - an jedem 1. & 2. Kalendertag des Monats - vermerkt sind. Außerdem viele weitere Aktions- & Gedenktage für Frieden, soziale Gerechtigkeit & Erhaltung der Lebensgrundlagen & Lebensräume.

Eine andere Besonderheit ist, dass mit dem Erlös von den verkauften Exemplaren Repressionskosten gegen Klima-Aktivist*innen finanziert werden - anders gesagt: Es geht darum, Repressionen auf viele Schultern zu verteilen.

Es geht auch darum, den sozio-kulturellen Projekten, an denen ich beteiligt bin, mehr Reichweite zu geben. Ich freue mich über alle, die einen Kalender am Arbeitsplatz, im Flur, im Gäste-WC, in der Küche oder im Esszimmer aufhängen, um den Ankündigungen des Kalenders Sichtbarkeit zu verleihen.

#staytunedformoredetails

Schon einmal im Gedächtnis behalten für jeden ersten & zweiten Kalendertag des Monats #keepinmind

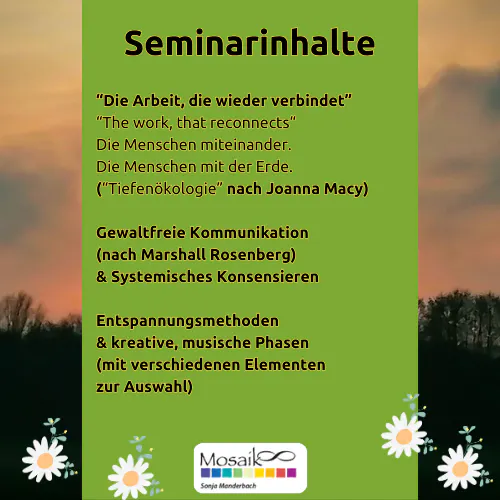

Mehr Details zum Gesamt-Angebot

“Nachwachsen nach Zerstörung”:

Ein Rückblick auf den Adventskalenderbeitrag

zum 03. Januar 2024:

https://sonjamanderbach.blogspot.com/2024/01/030124-resilienzschmiede-selbst-im.html (Opens in a new window)Zwei andere Steady-Projekte, an denen ich mitwirke: