Die Disneyfizierung ethnischer Minderheiten in China

Sie tanzen, singen und tragen eigentlich immer bunte Tracht - mehr erfährt man selten über ethnische Minderheiten in China. Das ist kein Versehen.

Das Manas-Epos ist einer der beeindruckendsten Literaturwerke der Menschheit. In 500.000 Versen erzählt es die Geschichte des legendären kirgisischen Helden Manas, der im 9. und 10. Jahrhundert für die Vereinigung und Freiheit der kirgisischen Stämme kämpfte. Über viele Jahrhunderte wurde es ausschließlich in Redegesängen überliefert und erst im 19. Jahrhundert erstmals niedergeschrieben. Außerhalb Kirgistans kennt es kaum jemand.

Außer in Artux, einer Stadt in der westchinesischen Provinz Xinjiang, wo Künstler*innen das Epos mit bunte Kostümen, Tanz und Gesang vorführen. Nach der Vorstellung können die Tourist*innen die Tracht der Kirgis*innen selbst anprobieren und sich von ihnen ein paar Tanzschritte beibringen lassen. Das Manas-Epos, ein literarisches Meisterwerk, das 20 Mal so lang wie Homers Ilias und Odyssee ist: Im Theater in Artux ist es zu einem Entertainment-Gimmick geworden, das an Disney-Klassiker wie “König der Löwen” erinnert.

Die Disneyfizierung, die aus Städten und Traditionen konsumfreundliche Erlebniswelten macht, kennen wir auch in Europa. Das weiß jeder, der schon mal in Venedig oder Dubrovnik war. In China bekommt das Phänomen jedoch einen neuen Dreh, denn dort zielt es explizit auf ethnische Minderheiten.

Bei der Disneyfizierung von Chinas ethnischen Gruppen, merkte ich in dieser Recherche, geht es um mehr als die Tourismusindustrie. Sie ist der Versuch der chinesischen Regierung, ethnische Identitäten gewaltlos, und doch mit Zwang, in ihre Vorstellung einer harmonischen Volksrepublik einzugliedern. In diesem Text erkläre ich dir, wie die Disneyfizierung ethnischer Minderheiten in China funktioniert.

Dafür müssen wir zunächst klären, warum Chinas Regierung überhaupt so ein schwieriges Verhältnis zu den Minderheiten des Landes hat.

“Das Ziel ist ethnische Fusion”

So eng wie die Kerne eines Granatapfels leben die 56 ethnischen Gruppen Chinas zusammen, sagt Xi Jinping öfters. Dass das eher eine Wunschvorstellung ist, wird bei einem Blick auf eine ethno-linguistische Karte Chinas (Opens in a new window) deutlich: Han-Chines*innen, mit etwa 92 Prozent die größte Gruppe, leben größtenteils auf der Ostseite Chinas. Tibetische, turksprachige oder mongolische Gruppen leben vor allem an den Rändern der Volksrepublik.

Im maoistischen China sollte außerhalb der Klasse ohnehin kein Identitätsmerkmal eine Rolle spielen. Daher machte sich die Kommunistische Partei wohl auch nicht so viel Mühe, als sie in den 1950ern die Ethnien des Landes festlegte. Die 56 Gruppen, die sie fand, sind eher Sammelbezeichnungen. Fast jede der 56 Ethnien besteht aus mehreren Gruppen mit unterschiedlichen Dialekten, Sprachen und kulturellen Identitäten.

Das angespannte Verhältnis der Kommunistischen Partei zu den Minderheiten hängt auch mit ihrem Anspruch auf das riesige Gebiet der Volksrepublik zusammen. Denn die längste Zeit erstreckte sich das Gebiet Chinas nur über das sogenannte “China proper”, quasi das Herzland im Osten und Süden der heutigen Volksrepublik. Xinjiang, Tibet, die Mongolei und die Mandschurei kamen erst während des 17. und 18. Jahrhunderts in den Einflussbereich des Kaiserreiches.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion, der Zerfall Jugoslawiens, Aufstände und Sezessionsbewegungen in Tibet und Xinjiang: Aus Sicht der Kommunistischen Partei sind ihre Sorgen um die Einheit der Volksrepublik berechtigt. “Ziel der Minderheitenpolitik”, sagt der Historiker Anton Glassermann, (Opens in a new window) “ist daher ethnische Fusion”. Damit meint er: Ökonomische und kulturelle Unterschiede zwischen den Ethnien müssen angeglichen werden, bis sie verschwinden.

So funktioniert die Disneyfizierung ethnischer Minderheiten

China ist nicht das einzige Land, das Spannungen innerhalb eines multiethnischen Staates aushandeln muss. Chinas Strategie ist jedoch in ihrer Ausprägung und auch Kuriosität ziemlich einzigartig. Ich nenne sie die Disneyfizierung der ethnischen Minderheiten Chinas. Disneyfiziert bedeutet ganz einfach: Unterhaltsam. Glatt. Kindersicher. Verzaubernd und zuckersüß. Das Gegenteil von kontrovers, anstößig oder unbequem.

Das Konzept geht auf den britischen Soziologen Adam Bryman zurück, und die Disneyfizierung von Orten und Traditionen kann man an verschiedenen Merkmalen ablesen. Dazu gehört zum Beispiel:

1. Die Scheinwelt: Wo Träume wahr werden

Typisch für einen Disney-Park ist: Hier dreht sich alles nur um ein Thema, nämlich Disney. Mit einem Ticket kauft man sich den Eintritt in die Welt von Micky-Maus und Goofy. Kulissen eines Märchenlandes und Schauspieler*innen, die eine Acht-Stunden-Schicht lang Minnie-Maus mimen: All das versprüht einen gewissen Zauber, der die Besucher*innen in eine kohärente Fantasiewelt versetzt.

Ein bisschen wie in Xijiang, einem Dorf in der südchinesischen Provinz Guizhou. Hier wohnen fast ausschließlich Menschen, die der Miao-Ethnie angehören. Zahlt man die 110 Yuan Eintritt (etwa 14 Euro, beinhaltet drei Fahrten mit einem Golfcart), dann, so verspricht die offizielle Webseite des Dorfes (Opens in a new window), kann man “in tiefgründig kultureller Atmosphäre” die authentische Kultur der Miao erkunden. Jeden Abend um 19:30 Uhr führen Einheimische eine im Eintritt enthaltene Tanz-Show namens “Mysteriöses Miao-Dorf” auf, die laut dem FAQ auf der Webseite (Opens in a new window) die “Aufrichtigkeit und Einfachheit des Miao-Volkes voll zum Ausdruck bringt”. Ungefähr so sieht das dann aus:

.gif?auto=compress&w=800&fit=max&dpr=2&fm=webp)

Ähnlich wie in einem Disneypark dürfen die zumeist Han-ethnischen Tourist*innen in Xijiang in eine lückenlose Fantasiewelt eintauchen. Nur dass hier das Thema eine destillierte, kuratierte Version der Lebenswelt der Miao-Ethnie ist.

Dörfer, die in Themenparks umgestaltet werden, findet man in ganz China. In der südchinesischen Stadt Kunming beispielsweise vereint das “Yunnan Nationalities Village (Opens in a new window)” gleich 26 Ethnien in einem Themenpark. So eine Umgestaltung in einen Erlebnis-Park geht häufig mit noch einem Phänomen einher:

2. Die Folklorisierung: Tanz doch mal für uns

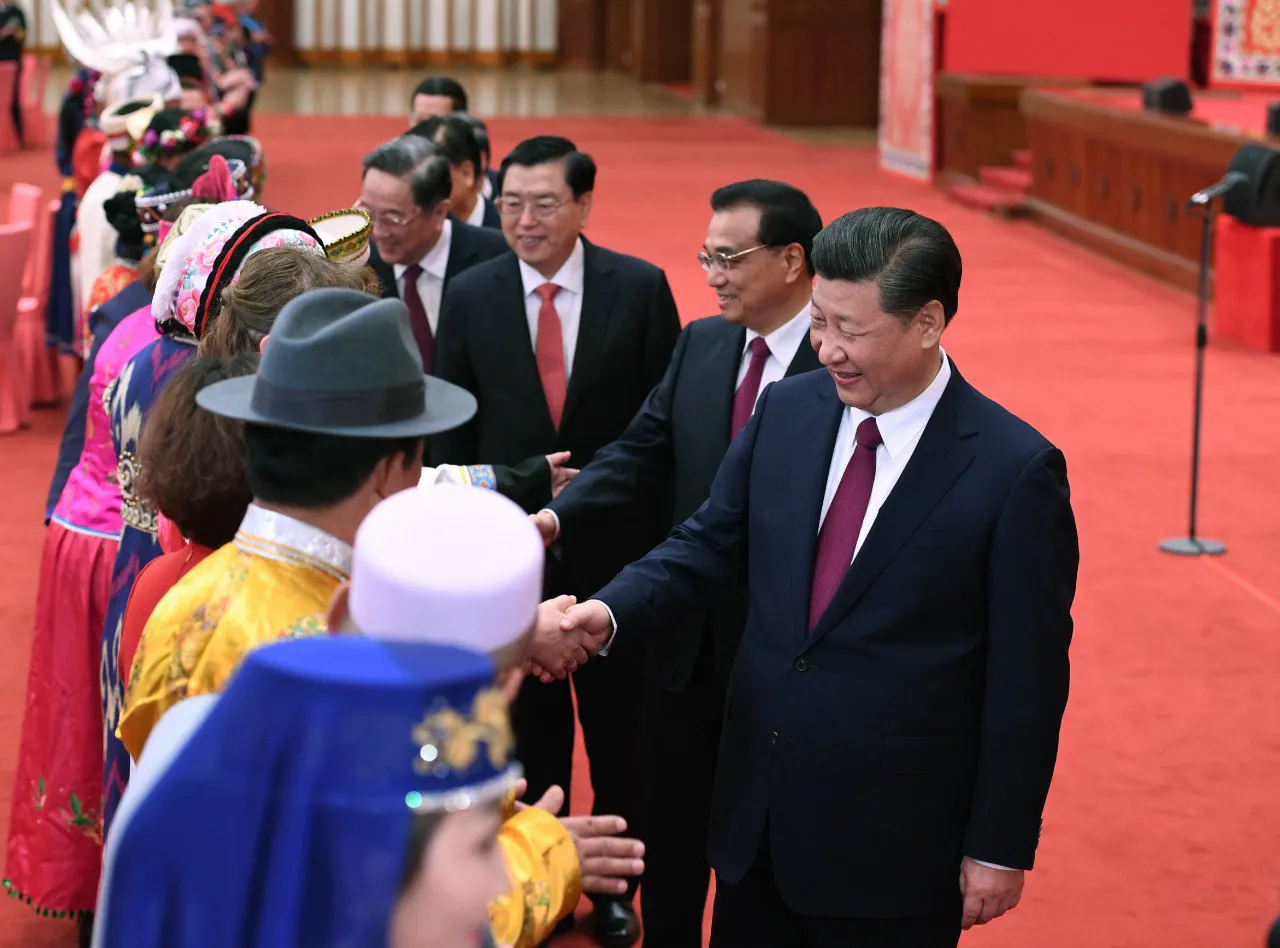

Tippt man auf WeChat oder Rednote 少数民族 shaoshu minzu, das Wort für ethnische Minderheit, ein, kommt automatisch als nächster Suchvorschlag: Kleidung, Tanz, Schmuck oder Gesang. Auch bei offiziellen Terminen, wie dem Festival ethnischer Kunst in Bejing, trägt Xi Jinping als einziger einen Anzug, die Vertreter ethnischer Minderheiten tragen eine Tracht:

Weitere große Auftritte haben ethnische Minderheiten zum Beispiel zur jährlichen Neujahrsgala (Opens in a new window), das größte TV-Event der Volksrepublik. Doch auch hier erfährt man über ihre Lebensrealität kaum mehr, als sie gerne tanzen, bunte Kleidung tragen und singen - auf Hochchinesisch natürlich, versteht sich.

Diese Folklorisierung geht oft mit der Sexualisierung von Frauen einher. Auf WeChat finden sich reihenweise Artikel, (Opens in a new window) die die Schönheit von Frauen ethnischer Minderheiten bewerben. Die Webseite von Xijiang, dem Dorf in Guizhou, preist das Abendbankett an, bei dem die Frauen des Dorfes Wein und sauren Fisch servieren. Und bei dieser Tanzaufführung aus Xijiang tanzen Frauen in einer Aufführung in kurzen Röcken für das Publikum. Diese Darstellungen karikieren Frauen zu einem misogynen Stereotyp der gefügigen, hübschen Dienstleisterin.

3. Merchandising: ein Shopping-Center für Uiguren-Merch

Noch vor ein paar Jahren machte die Provinz Xinjiang Schlagzeilen aufgrund sogenannter “Weiterbildungzentren”, in denen Millionen Uiguren verschwanden. Es gibt zahlreiche Berichte (Opens in a new window) von Folter, Vergewaltigungen und Misshandlungen in diesen Zentren. Die Repressionspolitik in Xinjiang bezeichnen einige Expert*innen auch als kulturellen Genozid.

Heute ist Xinjiang wieder “ein guter Ort”, wie dieses Video (Opens in a new window) der staatlichen CCTV über Xinjiang zeigen soll. Seit einigen Jahren versucht die Lokalregierung, Xinjiang als Tourismusdestination zu rebranden. Das funktioniert auch ziemlich gut: 300 Millionen Tourist*innen besuchten Xinjiang vergangenes Jahr. Das liegt einerseits daran, dass die landschaftliche Schönheit der größten Provinz Chinas lange unbeachtet blieb. Und andererseits daran, dass die Lokalregierung sich besonders viel Mühe dabei gibt, Xinjiangs Kulturgüter zu einem Merchandising-Gimmick zu verwursten.

In Kashgar, eine Stadt im Westen Xinjiangs, hat die Regierung zu Zwecken der Tourismusförderung die ursprüngliche Altstadt komplett abgerissen (Opens in a new window) und an anderer Stelle neu aufgebaut. Kashgars neue Altstadt ist quasi ein Shopping-Center für Uiguren-Merch: Tourist*innen können dort Andenken wie Teppiche, Teekannen, handgeschnitzte Messer, Melonen und Rosinen erwerben, für die Xinjiang in ganz China bekannt ist. Disneyfizierung macht uigurische Kultur zu einer Marke, und die Symbole uigurischer Kultur zu stilisierten Massenprodukten.

Das hat einen besonders bitteren Beigeschmack, weil Uigur*innen selbst fürchten müssen, allein für den Besitz eines Gebetsteppiches oder das Tragen eines langen Bartes verhaftet zu werden.

4. Die Sentimentalisierung: no place like home

“Hier zu sein fühlt sich an, wie in meine Kindheit zurück zu reisen!” Diesen Ausruf hörte die Anthropologin Suvi Rautio (Opens in a new window), als sie das südchinesische Dorf Meili besuchte, das mehrheitlich von Menschen aus der ethnischen Gruppe der Dong bewohnt wird. In einem Land mit einer starken Kluft zwischen Stadt und Land wie in China, repräsentiert das Land Tradition, Ruhe und Gemeinschaft - Werte, die bei der umfassenden Urbanisierung der vergangenen Jahrzehnte verloren gegangen sind. Dörfer wie Meili funktionieren wie ein Portal, durch das chinesische Tourist*innen in ihre eigene Vergangenheit zurückreisen können.

Auch online gehen chinesische Influencer*innen regelmäßig mit Content viral, der traditionelles Leben auf dem Land romantisiert. Zum Beispiel Li Ziqi (Opens in a new window), die in kunstvollen Videos ihren Alltag auf dem Land in der südchinesischen Provinz Sichuan dokumentiert. Oder dieser Bauer (Opens in a new window), der sein Geld mit gestellten Fotos von ländlichen Bauersszenen verdient.

Dass die Touristin, die sich in Meili an ihre eigene Kindheit erinnert fühlte, vermutlich selbst gar nicht der Ethnie der Dong angehörte, spielt dabei nicht so eine große Rolle. Die ethnische Identität verstärkt eher das Bild einer unveränderlichen, traditionellen Dörflichkeit. Mehr noch, sie schafft einen sweet spot zwischen einer nostalgischen Rückkehr zu den eigenen Wurzeln und der Faszination an einer fremden Lebensweise.

Diesen Zweck hat die Disneyfizierung für die Partei

Das Problem ist ungefähr so alt wie China selbst: Wie führt man einen multiethnischen Staat? Die Disneyfizierung ethnischer Minderheiten ist nicht die einzige Strategie zur Lösung. Aber sie ist eine, die jedem auffällt, der nach China reist. Es gibt zwei Adressaten dieser Strategie: Die Minderheiten selbst, und die Mehrheit der Han-Chines*innen.

Disneyfizierung verdeutlicht ethnischen Minderheiten: Was zu eurer Identität gehört, bestimmt nicht ihr selbst. Stattdessen legt die chinesische Regierung fest, welche Ausdrucksformen ethnischer Identitäten angemessen und konform sind. Dadurch entsteht ein seltsame Doppelmoral, bei der die KPCh beispielsweise tibetische Sprache unterdrückt und Bilder des Dalai Lama verbietet, gleichzeitig aber tibetische Kultur - oder was sie darunter versteht - als Tourismusattraktion fördert.

Nicht alle Ethnien Chinas leiden derart unter der Aushöhlung ihrer kulturellen Identität. Am stärksten reguliert die Regierung die Identität der Tibeter*innen und Uigur*innen. Die wesentlichen Merkmale der Disneyfizierung - die Umgestaltung zu Themenparks, die Reduzierung auf Tanz und Gesang, und ethnic minority merch - findet man jedoch fast überall in China.

Der Großteil der chinesischen Tourist*innen reist nur innerhalb ihres eigenen Landes. Die Disneyfizierung der ethnischen Minderheiten Chinas präsentiert ihnen eine unerschöpfliche Quelle exotischer Fremdheit in einem weichgespülten, leicht verdaulichen Format, für das man nicht einmal ins Ausland reisen muss.

Der Anthropologe Magnus Fiskesjö (Opens in a new window) vergleicht die Tourismusindustrie in Xinjiang mit einem populären Reiseführer aus dem Jahr 1943 für deutschen Tourist*innen, die in das besetzte Polen reisten. Polnische Sehenswürdigkeiten, so Fiskejo, sollten dabei als deutsches Kulturgut umgedeutet werden. Egal, was man von diesem Vergleich hält, er macht klar: Die Disneyfizierung ethnischer Minderheiten soll in der han-chinesischen Bevölkerung ein Besitzgefühl, einen patriotischen Stolz über die Diversität der chinesischen Nation erzeugen.

“Der Himmel ist hoch, und der Kaiser weit weg”, sagt ein chinesisches Sprichwort. Heute gibt es zwar keinen Kaiser mehr. Doch mancherorts wünscht man sich vielleicht die kaiserliche Nachlässigkeit in der Verwaltung der Randgebiete zurück.

(Opens in a new window)

(Opens in a new window)