Der Stoff ihres Lebens

Über eine Flucht im Januar 1945 über die eisige Ostsee, die Erinnerung eines vierjährigen Mädchens an Königsberg und eine unvollendet gebliebene Stickerei

Es ist nur ein unscheinbares Stück Stoff. Eine ungeübte Hand hat kleine Blumen darauf gestickt, mit blauen, gelben und rosa Blütenblättern. Grüne Ranken, von der Zeit verblaßt. Dazwischen Weiß, viel Weiß. Wie der Schnee in der Nacht, als die Flucht begann.

Königsberg im Januar 1945. Eine Frau und ein Mann ziehen zwei Schlitten hinter sich her. Darauf zwei kleine Kinder, zwei Koffer. Der Schnee ist so hoch, daß sie nur mühsam vorankommen. Einmal, als die Mutter sich umblickt, sitzt da nur noch ein Kind. Erschrocken läuft sie los, der Schlittenspur nach. Da liegt das andere: friedlich schlafend im Schnee.

Das Mädchen, das damals vor Müdigkeit vom Schlitten fiel: Fast achtzig Jahre später sitzt es auf einem knarrenden Stuhl in einer hellen Wohnung in Kassel und sprüht vor Erzählfreude. Natürlich ist Babette Schirmer kein Mädchen mehr. Aber die Gedanken von damals sind noch da, wie konserviert von der Eiseskälte in jener Nacht.

Sie weiß noch, daß der Mond schien, weil sein Licht auf der Schneedecke glitzerte. Ja, sie erinnert sich sogar an einen Witz, den ihr Vater machte – vielleicht um der saugenden Angst tief in der Magengrube ein aufgekratztes Lachen entgegenzusetzen. „Schade um den schönen Zucker!“ rief er aus, als einer der Koffer in den Schnee fiel.

Sie schüttelt den Kopf. „Er wollte sagen: Es ist alles vollgezuckert hier. Er meinte den Schnee, und das hab ich nicht begriffen. Ich habe mir eine Tüte mit Zucker vorgestellt, der jetzt im Koffer verstreut ist. Erst als ich erwachsen war, habe ich den Witz kapiert. Da war mein Vater längst gestorben. Komisch, nicht?“

Fluchtgeschichten, die im Januar 1945 spielen, gibt es zuhauf. Die Zutaten sind stets die gleichen: Hunger, Kälte, Verzweiflung. Und Angst vor der nächsten Nacht, dem folgenden Tag. Noch war das letzte Kapitel von Hitlers mörderischem Krieg nicht geschrieben, aber alle wußten: es würde fürchterlich werden. In panischer Angst vor der heranrückenden Roten Armee flohen die Deutschen aus Ostpreußen. In Pillau, dem Vorhafen von Königsberg, drängten sie auf die Schiffe, die „heim ins Reich“ fuhren.

Für einen vollgezuckerten Koffer ist nur in der Kinderperspektive Platz. Das eigentliche Drama kommt darin nicht vor. Wußte sie, daß sie Königsberg nie wiedersehen würde, daß es für immer fortging? Babette Schirmer schüttelt den Kopf. „Das Wort immer kannte ich gar nicht.“

Hört man sie von damals erzählen, kommen einem Zweifel, ob es den Erwachsenen so viel anders ging. Als ihre Mutter mit 96 starb, fand sie in ihrer Schmuckkassette den Königsberger Haustürschlüssel. „Wir haben alles ordentlich verlassen. Da stand kein Abwasch mehr in der Spüle. Meine Mutter hat noch aufgeräumt und die Betten frisch bezogen. Das macht man nicht, wenn man denkt, daß es für immer fortgeht. Die kamen zurück in Gedanken.“

In der Nacht ihrer Flucht kam nur ihr Vater zurück: aber nicht nach Hause, sondern in die Kaserne, weil er zum Volkssturm eingezogen war. Sie selbst ging mit ihrer Mutter und der ein Jahr alten Schwester an Bord eines Minensuchboots, das ein Flüchtlingsschiff auf seinem Weg über die Ostsee begleitete. „Ein richtiges Minensuchboot mit Kanonen. Wäre ich ein Junge gewesen, mir hätte das Herz gehüpft vor Freude. Aber erstens war ich ein Mädchen und zweitens war es dunkel, und ich war müde.“

Die Frau des Kapitäns war mit ihrer Mutter zur Schule gegangen. Er überließ ihnen das untere Bett in seiner Kabine. Nur leise mußten sie sein, die ganze Zeit, denn im Bett darüber schliefen abwechselnd er und der erste Offizier.

Eine Mutter mit ihren zwei Kindern auf einem Minensuchboot? Babette Schirmer zuckt die Achseln: „Wenn es auf eine Mine fährt, ist das große Schiff gerettet, und das kleine ist hin. Aber es war alles gefährlich, wo man auch war.“

Zwei Wochen sind sie unterwegs, viel länger als erwartet. Kein Tag ohne U-Boot-Beschuß und Fliegeralarm. Draußen sind 20 Grad minus, doch in der Kabine ist es warm. „Ich habe im Spielhöschen da gegessen, geschlafen und auf dem Nachttopf mein Geschäft gemacht.“ Gleichmütig schaut das Bullauge über ihrem Kopf zu.

An Spielzeug hat keiner gedacht. Warum auch? Normalerweise dauert die Fahrt anderthalb Tage. Aber ihre Mutter hat ein Stück Stoff eingepackt: ein Deckchen mit einem vorgedruckten Muster, dazu vier Farben Stickgarn und eine Nadel. „Sie hat mir gezeigt, wie man das macht. Und wirklich: ich habe gestickt.“

Es ist wie mit dem Zuckerschnee, der keinen Raum läßt für Angst und dunkle Gedanken. Doch was man nicht sieht, ist trotzdem da. Während sich das Mädchen in die blauen, gelben und rosa Blütenblätter vertieft, bahnt sich ganz in der Nähe eine Katastrophe an: Am Abend des 30. Januar 1945 nimmt ein sowjetisches U-Boot die „Wilhelm Gustloff“ ins Visier. Drei Torpedos treffen das mit Flüchtlingen aus Ostpreußen völlig überfüllte Schiff. Fast 9000 Menschen sterben in dieser Nacht in der eisigen Ostsee.

Ihr Schiff ist eines der ersten an der Unglücksstelle. Viel ist es nicht, woran sich Babette Schirmer erinnert, aber genug, um es ein Leben lang nicht zu vergessen. Die Tür wird abgesperrt, die Kinder bleiben allein. Jede Hand wird gebraucht, um die halbtoten Menschen aus dem Wasser zu ziehen. „Und dann kam sie, meine Mutter, völlig fertig. Ich sehe noch ihr Gesicht, als sie sagte: Ich glaube, fünfzig haben wir geschafft.“

In den nächsten Tagen hört das Kind die Schreie der Überlebenden, die man unter Deck versorgt. Sind es Schmerzensschreie, Verzweiflungsschreie? Sie weiß es nicht. Erst in Swinemünde, wo die Fahrt zu Ende ist, bekommt sie die Menschen zu Gesicht. Ein Gasthaus nimmt die Flüchtlinge auf; die Bühne des Tanzsaals ist ein einziges großes Strohlager mit Verletzten: „Da sehe ich nur Verbände und Blut.“

Die Erinnerung hat etwas Peinigendes. Aber nicht, weil sie so viel Schreckliches sah, sondern weil sie es nicht begriff. Heute schämt sie sich für das Mädchen, das sie war: „Wir Kinder haben auf der Bühne Fangen gespielt und sind über diese Schwerverletzten gesprungen. Wenn ich mir das vorstelle ... Allein das Dröhnen von den Holzbohlen. Das tut doch weh!“

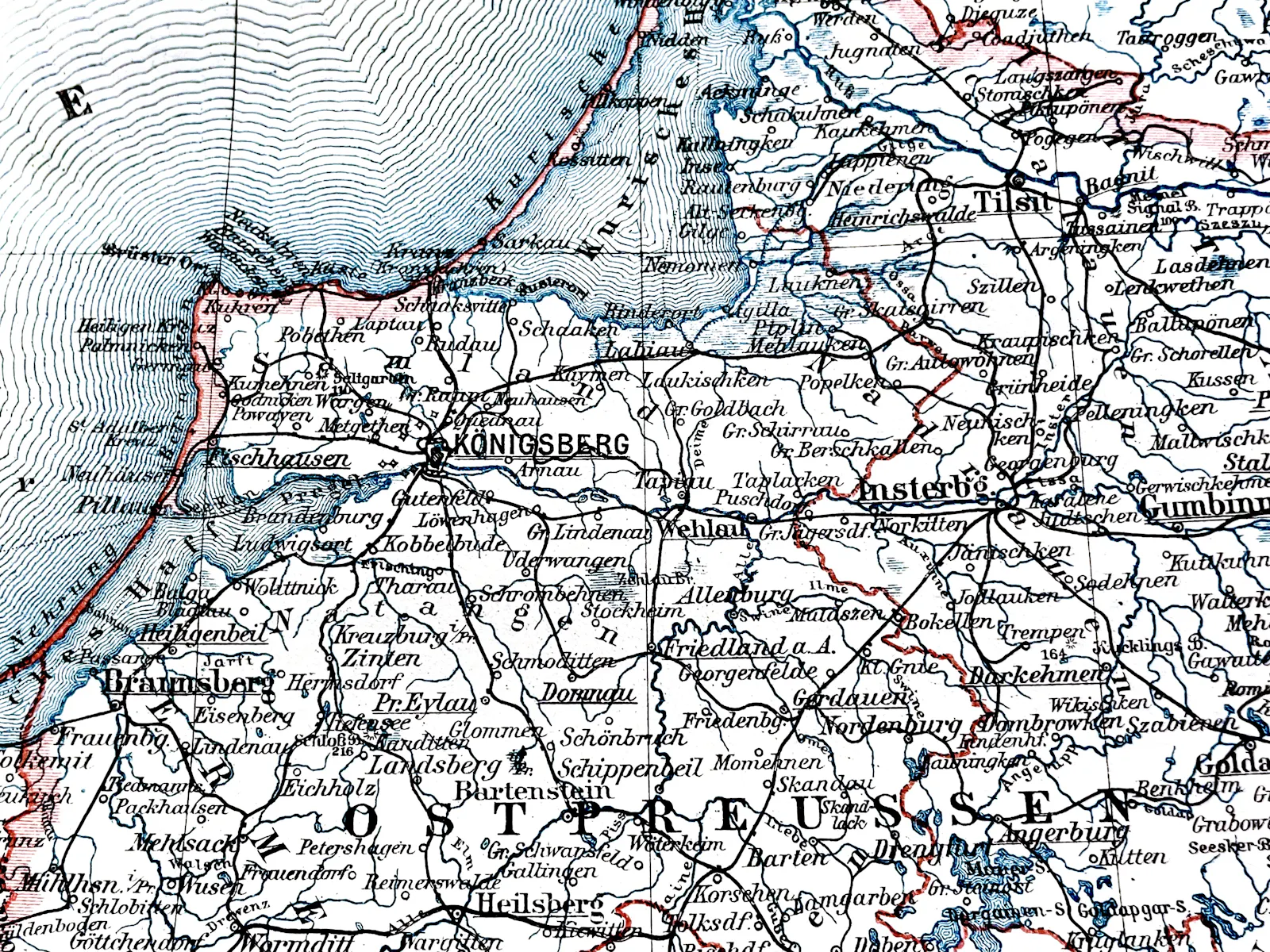

Fast achtzig Jahre liegen zwischen damals und jetzt. Aber die Bilder der Kindheit sind so klar und deutlich, so scharf umrissen und voller Farbe, als wäre die Vergangenheit nie vergangen. Dabei ist kaum etwas so vergangen wie Königsberg; nicht einmal den Namen gibt es mehr. Was der Krieg übrig ließ, heißt seit 1946 Kaliningrad.

Aber in ihrem Kopf ist alles noch da. „Ich finde heute noch unser Haus. Zum Nordbahnhof waren es nur ein paar Straßen. Ich könnte Ihnen einen Plan aufzeichnen von der Wohnung meiner Großmutter: wo die Fenster waren und wo die Türen. Ich kann auch die Möbel beschreiben, sogar die Farbe der Kissen.“

Sie erzählt von ihrem Großvater, der in Tilsit im Gesangsverein war, und von dem Familienzimmer im Königsberger Krankenhaus der Barmherzigkeit, das ihr Onkel leitete und wo sie und alle ihre Cousinen nach der Geburt im gleichen Kinderbett lagen. Und sie erzählt vom Tiergarten. „Wir wohnten direkt gegenüber, Goltzallee 8. Ich bin so oft in den Zoo ausgerissen, daß die Polizei das schon kannte. Aber meistens hat mich unser Hausmädchen gefunden: im Raubtierhaus. Da ging ich hin, weil meine Eltern nicht mit mir hinwollten. Das stinkt so, hat meine Mutter immer gesagt. Fand ich gar nicht.“

Nur diese Bilder sind ihr geblieben, sonst nichts. Fast nichts. Aus einem Karton nimmt sie vergilbte Papiere. Photographien in schwarz-weiß. Briefe, ein selbst gezeichnetes und gedichtetes Bilderbuch, das der Vater ihr zu Weihnachten 1945 geschenkt hat. Sie zeigt auf ein mit Spitzen umhäkeltes Taschentuch. „Das hat meine Mutter auf der Flucht gemacht. So eine feine Arbeit! Anstatt sich Socken zu stricken, damit ihr nicht die Füße erfrieren. Die haben gar nicht begriffen, was los war. An solchen Dingen kann man das festmachen.“

Wieder knarrt der Stuhl, auf dem sie sitzt. Den Besucher hatte sie gebeten, sich auf den anderen zu setzen. Der hier, sie macht sich ganz leicht, sei schon einmal zusammengebrochen. Eigentlich müßte man ihn wegtun. Aber, sie zuckt die Achseln, warum?

Im nächsten Moment hat sie ein weißes Stück Stoff in der Hand, mit Blumen und grünen Ranken. Sie breitet es aus, betrachtet gedankenverloren die Stickerei. „Einige Tage meines Lebens habe ich damit verbracht.“ Als ihre Hände darüber streichen, ist es, als würden die blauen, gelben und rosa Blütenblätter aus dem Schnee hervorschauen. „Sie sehen, ich habe es nicht fertig gemacht.“ Als sie nach zwei Wochen die winzige Kabine verließen, dachte sie nicht mehr daran.

Die Fahrt über die tödliche Ostsee lag hinter ihnen. Aber es ging immer weiter: ins zerbombte Berlin, nach Thüringen, nach Bayern, nach Hessen. „Die Flucht hört ja nicht auf, wenn man irgendwo ankommt.“ Was es heißt, ein Flüchtlingskind zu sein, läßt sich an einer Zahl ablesen: Sechzehn Schulen hat Babette Schirmer besucht. „Wo man hinkam, war ja auch alles durcheinander.“ Lesen gelernt hat sie erst als Erwachsene. Ist es ein Wunder oder gerade keins, daß sie Lehrerin wurde?

Jahrzehnte später: Ihr Vater ist tot, und ihre Mutter trauert noch immer um die verlorene Heimat. Sie selbst ist verheiratet, hat ihrerseits Kinder. Was im Januar 1945 geschah und warum ihre Familie nach dreihundert Jahren in Königsberg alles verlor, weiß sie längst einzuordnen. Als Sechzehnjährige hat sie „Nacht und Nebel“, Alain Resnais Film über die deutschen Vernichtungslager, gesehen, zusammen mit ihrem Vater, der nach dem Krieg an der Erarbeitung der sogenannten Wiedergutmachungsgesetze beteiligt und in Frankfurt mit vielen jüdischen Überlebenden bekannt war.

Eines Tages bemerkt sie, daß ihre Mutter eine Schürze trägt, die sie noch nie gesehen hat. Eine einfache Halbschürze, selbst genäht: weiß, mit Blumen und grünen Ranken. Sie starrt ihre Mutter an, bringt kein Wort heraus.

Sie haben sich sofort erinnert?

„Sofort. Ich wußte ganz genau, was das ist.“

Was haben Sie zu ihr gesagt?

„Wir haben nur geweint.“

Diese Geschichte habe ich am 19. Februar 2023 an 471 Leserinnen und Leser verschickt. Wenn auch Sie meine Geschichten erhalten wollen, tragen Sie sich gern hier ein:

Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier: