Sommerhaus, früher

Über Blitzableiter und Kirchturmspitzen, ein stattliches Familiengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof und die Sommervilla meines Ururgroßvaters am Attersee

Was haben der Stephansdom in Wien und Schloß Miramare bei Triest gemeinsam? Nun, wäre mein Urgroßvater nicht gewesen, gäbe es sie beide nicht mehr – es sei denn als schwarze Trümmerhaufen.

Ich übertreibe? Natürlich! Aber alles andere wäre ja langweilig. Wie sagte schon Gustav Mahler (wenn Alma Mahler-Werfel es nicht gut erfunden hat)? „Ich liebe nur die Menschen, die übertreiben. Die, die untertreiben, interessieren mich nicht.“

Lassen wir die schwarzen Trümmer also stehen. Eine gewisse Berechtigung haben sie ja doch. Schließlich hätten sie Realität werden können (ach was: müssen!), wäre mein Urgroßvater nicht vor einem guten Jahrhundert auf Stephansdom und Schloß Miramare herumgestiegen, um sie mit Blitzableitern zu versehen.

Das gleiche gilt für Schloß Schönbrunn, Schloß Belvedere und das österreichische Parlamentsgebäude. Und das sind nur die namhaftesten Wiener Bauten, die er vor dem sicheren Untergang durch eine Feuersbrunst bewahrt hat.

Kurzum: die halbe Donaumonarchie wäre abgebrannt und Klimts goldgerahmte Frauen gleich mit. Kein Prater, keine Hofburg, kein Wiener Kaffeehaus. (Und ohne Kaffeehaus kein Karl Kraus.) Alle Walzerseligkeit wäre verweht und der Kaiser aus Schmerz und Verzweiflung schon viel früher abgedankt – weshalb auch kein Pistolenschuß Sarajevo und die Welt erschüttert hätte, und alles folgende ... Ach, wer weiß, wer weiß, wie die Welt aussähe – wäre mein Urgroßvater nicht gewesen.

Woher ich die Sache mit den Blitzableitern weiß? Nun, es gibt Aufzeichnungen: handschriftliche und auf der Schreibmaschine getippte. Sogar die Schulzeugnisse meines Urgroßvaters sind erhalten. (Um es kurz zu machen: blitzgescheit ist anders.) Dazu Skizzen, Aufzeichnungen und Fotografien sowie Zeitungsartikel auf vergilbtem Papier, die auf das große Renommee der „Telegraphen-, Telephon- und Blitzableiter-Bau-Anstalt“ schließen lassen, für die Friedrich Deckert schon in jungen Jahren als Chefingenieur Verantwortung trug.

Die Firma hatte sein Vater Wilhelm Deckert zusammen mit Eduard Homolka 1872 in Wien gegründet. In der Familie heißt es, Deckert habe den elektrotechnischen Erfindergeist besessen, Homolka den kaufmännischen Verstand. Ob das stimmt, weiß ich nicht – da sich unter den firmeneigenen Patenten aber auch ein „Spitzen-Mikrophon Deckert“ findet (es ermöglichte Musikübertragungen über weite Distanzen in einer noch nicht dagewesenen Qualität), ist es zumindest nicht unwahrscheinlich.

Ein Zeitungsbericht von 1898, erschienen im Neuen Wiener Tagblatt, berichtet folgendes: „Die älteste Firma der elektrotechnischen Branche ist die Firma Deckert und Homolka, welche ihre Hauptetablissements in Wien und in Budapest sowie Filialetablissements in Prag und Brünn besitzt. Die Firma hat sich von den kleinsten Anfängen zu einer der größten Etablissements Österreichs entwickelt und beschäftigt heute über 1000 Arbeiter. Ihr Fabrikationsgebiet umfasst alle Zweige der Stark- und Schwachstromtechnik.“

Nein, was meine Urahnen da betrieben, war kein schummeriger Lampenladen. Das Neue Wiener Tagblatt läßt keinen Zweifel daran, daß die Elektrotechnik in Österreich Deckert & Homolka „zum großen Teile“ ihren Aufschwung verdankt. Durch „die Solidität und Mustergiltigkeit ihrer Anlagen“ habe man es verstanden, „die jeweiligen Errungenschaften der Elektrizität im Publikum einzubürgern“.

Man kann es auch einfacher sagen (und zumindest Gustav Mahler hätte das gefallen): Ohne meinen Ururgroßvater säße man in Österreich noch bei Kerzenschein zusammen.

Und dann fällt der Satz, der die Seele des Chefingenieurs Friedrich Deckert gestreichelt haben dürfte: „Eines besonders guten Rufes erfreut sich das Unternehmen auf dem Gebiet der Blitzableiteranlagen.“ Das nämlich war sein Spezialgebiet. Als „Sachverständiger für Blitzschutz und Blitzableiter-Bau“ war er derjenige, der auf die Türme und Dächer Kakaniens kletterte, um sie feuerfest zu machen.

Welche das genau waren, hielt er in einer auf der Schreibmaschine getippten Chronik fest, die alle wichtigen Ereignisse eines Jahres aufführt. So ist für 1899 folgendes vermerkt: „Ab 16. August Rekonstruktion der gesamten Blitzableiteranlage auf dem St. Stephansdom in Wien“. Im Jahr darauf heißt es: „Am 23. Mai Probe der Blitzableiter auf dem Stephansdom in Wien.“ Und das gleiche noch mal am 10. und 11. September 1903.

Nun, allzu sehr habe ich gar nicht übertrieben.

In den Aufzeichnungen für das Jahr 1900 findet sich auch noch diese Notiz: „Am 27. Mai Reise nach Triest am Adriatischen Meer. Von dort nach dem Schloss Miramare des früheren Kaisers Max von Mexico. Dort die gesamte Blitzableiteranlage rekonstruiert. Aufenthalt vier Tage; täglich im Meer gebadet. Am letzten Tag schwerster Borasturm am Meere.“

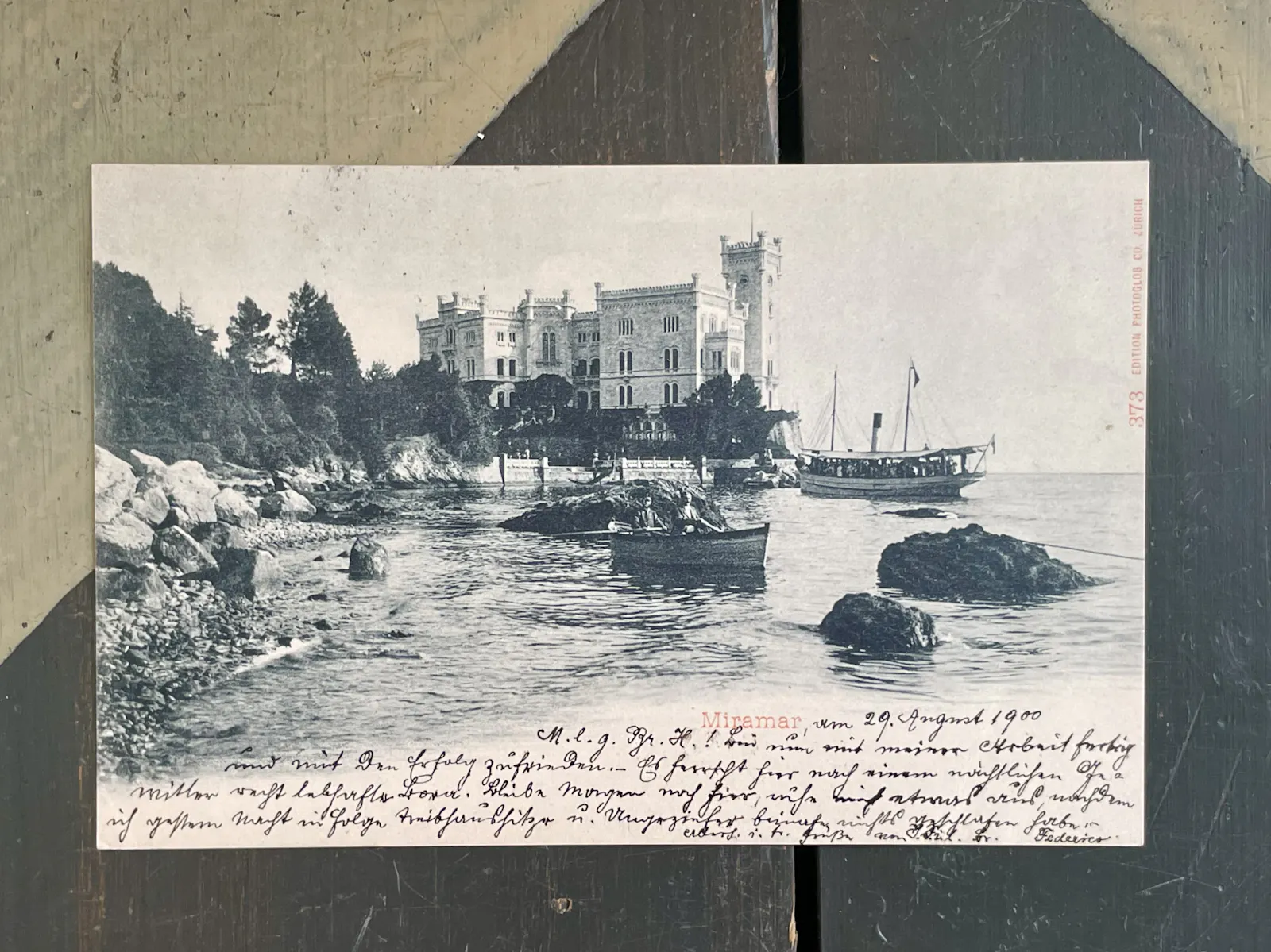

Noch nie bin ich in Triest gewesen, geschweige denn in Schloß Miramare. Was die Bora ist (ein kalter, böiger Wind an der Adria), mußte ich erst nachschlagen. Aber in diesem Augenblick liegen drei Postkarten vor mir, die Friedrich an seine Verlobte Helene Lechner nach Wien schrieb. Zwei im Mai, die andere im August, als er noch einmal zur Übergabe nach Triest fuhr. Auf allen ist das Schloß zu sehen.

In seiner winzigen Handschrift sendet er innigste Grüße „von Ihrem treuen Fritz“, einmal nennt er sich in einem Anflug von Verwegenheit gar „Federico“. Er erwähnt die totale Sonnenfinsternis vom 28. Mai 1900, die er bei prachtvollem Wetter hat beobachten können. Und auch mit dem Erfolg seiner Arbeit ist er zufrieden. Die Blitzableiter von Deckert & Homolka auf Schloß Miramare: sie scheinen funktioniert zu haben.

Als ich mich vor einigen Jahren das erste Mal in Friedrichs Aufzeichnungen vertiefte, waren es andere Stellen, die mich hellhörig machten – oder elektrisierten, wie mein Urgroßvater wohl gesagt hätte.

Da war die Passage über den Tod seines Vaters Wilhelm Deckert am 22. November 1910, an deren Ende es hieß: „Die Urne wurde in der Familiengruft Deckert am Zentralfriedhof in Wien, wo auch der Sarg meiner Mutter steht, beigesetzt.“ Und dann diese Notiz von 1901: „Am 24. September mit D-Zug längs des Chiemsees über Rosenheim nach Salzburg gefahren; dort umgestiegen und über Vöcklabruck nach Kammer am Attersee gefahren. Von dort nach Seewalchen, Villa Deckert. Sehr schönes Wetter; nachmittags im Attersee gebadet.“

Eine Villa Deckert im Salzkammergut? Und eine Familiengruft auf dem Wiener Zentralfriedhof? Weder von dem einen noch von dem anderen hatte ich jemals gehört. Hieß das, daß beides nicht mehr existierte? Aber ein Haus verschwindet ja nicht einfach. Und hatte ich nicht schon oft vor jahrhundertealten Grüften gestanden, in denen mehrere Generationen einer Familie beigesetzt waren?

Antwort auf meine Fragen fand ich schneller als erwartet. Im Fall der Deckertschen Gruft genügte eine kurze Recherche auf der Website der Wiener Friedhöfe. Kaum hatte ich bei der „Verstorbenensuche“ den Namen meines Ururgroßvaters eingetragen, erfuhr ich auch schon alles, was ich wissen wollte. Das Wichtigste: Das Grab gab es noch immer, und es würde sogar noch da sein, wenn ich selbst schon nicht mehr unter den Lebenden weilte – denn unter Grabnutzungsrecht stand da: „auf Friedhofsdauer“, was man getrost mit „bis zum Jüngsten Gericht“ übersetzen kann.

Aufgeführt waren auch noch sieben Personen, die mit Wilhelm das Grab teilten, samt dem Datum ihrer Beerdigung. Und dann war da der Lageplan, auf dem verzeichnet war, wo genau auf dem riesigen Areal sich das Grab befand: Gruppe, Reihe, Nummer. Eine rote Linie zeigte an, wie man vom Haupttor aus zu gehen hatte.

Vor wenigen Minuten noch hatte ich nichts geahnt von der Existenz dieser Familiengruft. Und jetzt das! Es war ganz einfach: Ich mußte nur nach Wien fahren, die 71 zum Zentralfriedhof nehmen und der roten Linie folgen.

Weil Österreich die Heimat meiner Frau ist, gab es schon bald Gelegenheit dazu. Es war ein heißer Sommertag, als wir mit der Straßenbahn hinausfuhren. Während wir uns der letzten Ruhestätte der Wiener Deckerts näherten, dachte ich an eine Passage aus Franz Werfels Novelle „Der Tod des Kleinbürgers“. Es geht um eine Trambahnfahrt zum Zentralfriedhof am Allerseelentag. Der Wagen ist überfüllt: von Menschen, Kränzen und dem Duft der „Leichenflora“, der sich auf atemraubende Weise mit einem anderen Geruch vermischt:

„Dies war der Geruch von schlechten schwarzen Stoffen, regendurchnäßt bei vielen Grabbesuchen, der Geruch von muffigen Hüten, Schleiern, Maschen, Trauersachen, die man von einem Todesfall zum andern eingekampfert in dumpfen Kästen bewahrt, und über all diesen Gerüchen der Geruch von Schnupfen, Husten, Halsschmerz und Katarrh.“

Wie anders dieser Tag im Juli! Die Straßenbahn fast leer; die Mittagshitze, die wie ein toter Hund auf der Gasse lag. Auf dem Friedhof das Jaulen der Motorsäge, mit der ein Gärtner einem Baum die Flügel stutzte.

Die rote Linie, an die wir uns hielten wie Hänsel und Gretel an die Kieselsteine, führte an den Gräbern der berühmten Toten vorbei (Franz Werfel, Ernst Jandl, noch ohne Friederike Mayröcker) und dann auf schattigen Alleen immer weiter geradeaus. Je länger wir gingen, um so stiller wurde es. Kein Mensch war zu sehen.

Später hat mir meine Frau erzählt, wie sie auf den letzten hundert Metern ein Gefühl der Beklemmung überkam. Etliche Gräber sahen verwahrlost aus: die Steine umgeworfen oder umgestürzt, von Gestrüpp überwuchert. Oje, dachte sie, das wird jetzt enttäuschend. Ich werde ihn trösten müssen!

Aber dann ragte vor uns diese schwarze Stele auf: mit einem Rosenfries aus Bronze und einer Goldschrift, die aussah, als wäre sie erst vor kurzem erneuert worden. Noch nie hatte ich den Namen meiner Familie in so edle Lettern gefaßt gesehen. Jugendstil, Blattgold ... wer hätte das gedacht?

Ich meinte zu spüren, wie mir meine Frau einen bewundernden Blick zuwarf. – Aber nein, das habe ich erfunden! Wahrscheinlich holte sie vor Erleichterung erst einmal tief Luft.

Nun, ein klein wenig beeindruckt war sie doch. Sowohl von dem Schwarzen Schweden (so heißt der polierte Stein, wie ein Bildhauerfreund mich später aufklärte) als auch von der Inschrift, die Wilhelm Deckert nicht nur als „Groß-Industriellen“ und Chef der Firma Deckert & Homolka auswies, sondern auch als Kaiserlich-königlichen Schätzmeister und Sachverständigen für Elektrotechnik.

Allerdings vermute ich, es wäre ihr lieber gewesen, hätten meine Urahnen den familiären Vorrat an elektrotechnischem Sachverstand nicht gleich für mehrere Generationen aufgebraucht.

Und das Haus am Attersee? Auch da wurde ich rasch fündig. Ehe ich es mir versah, stieß ich im Internet – nein, nicht auf die Villa Deckert, sondern auf die Rosenvilla, die einst mein Ururgroßvater in Seewalchen hatte erbauen lassen.

Wer sie so genannt hat, weiß ich nicht. War es Wilhelm Deckert selbst? Immerhin hieß seine Frau Rosa, und wenn ich an den Bronzefries denke und daran, daß sie die erste war, die in der Familiengruft in Wien bestattet wurde, dann liegt der Gedanke nahe, daß Rosen ihre Lieblingsblumen waren. Hatte sie also den Garten der Villa mit Rosenstöcken bepflanzen lassen – so wie Wilhelm die Seepromenade mit Kastanienbäumen (weshalb ihn die Gemeinde 1907 zum Ehrenbürger ernannte)?

Ob Rosenvilla oder Villa Deckert – zumindest eines weiß ich sicher: daß meine Ururgroßmutter und ihre sechs Kinder von 1895 bis 1908 hier den Sommer verbrachten. Wilhelm blieb oft in Wien, um sich um die Firma zu kümmern. So steht es in den Aufzeichnungen von Rosas ältestem Sohn, ohne die ich von alldem nichts wüßte.

Tempi passati. Lang ist es her, daß der letzte Deckert am Attersee die Tür hinter sich zuzog. Seither hat das Haus ein paar Mal den Besitzer gewechselt, mehrfach wurde es umgebaut. Aber noch immer steht es an der Promenade und hat den schönsten Blick auf den See. Wenn man vom Strandbad aus zur Villa Paulick läuft, in der damals Gustav Klimt ein- und ausging, kommt man daran vorbei.

Es war in dem Sommer, als ich meinen Namen in Goldschrift auf einem Grabstein entdeckte – und einen Telephonapparat von Deckert & Homolka im Technischen Museum in Wien. Die Sonne schien, und wir fuhren nach Seewalchen.

Den Moment, als ich den Attersee zum ersten Mal sah, werde ich nie vergessen. Die Farbe des Wassers: ein Türkis, wie ich es nur vor Capri gesehen habe, und dahinter das Höllengebirge mit seiner grauen Wucht. Ich spürte, wie mir das Herz bis zum Hals schlug. Und konnte nicht aufhören zu schauen.

Wie oft sind wir seither dagewesen? Und wieviele Male schon bin ich früh leise aufgestanden, voller Ungeduld und Vorfreude, und hinuntergegangen, um im See zu schwimmen? Das letzte Mal vor ein paar Wochen. Was für ein Morgen! Die Berge nebelverhangen; Wolken, grau und schwer. Im strömenden Regen nahm ich Abschied vom See.

Ja, wie oft? Ich habe nicht gezählt. Aber während ich jetzt darüber nachdenke, wird mir klar, daß ich, bewußt oder nicht, den Faden wieder aufgenommen habe. Wie meine Ururgroßmutter, die die Rosen liebte, und wie Friedrich, ohne den es den Stephansdom nicht mehr gäbe, zieht es mich an den Attersee, Jahr für Jahr.

So viel Regen wie in diesem Sommer hatten wir noch nie. „Es heißt ja auch Sommerfrische“, sagten die Einheimischen und zuckten mit den Schultern. Und natürlich hatten sie recht.

Aber noch etwas war diesmal anders, und das war nichts, was die Freude, wieder dazusein, hätte trüben können. Im Gegenteil: Tagelang fieberte ich darauf hin und konnte es kaum erwarten – obwohl ich nun schon so lang gewartet hatte. Sommer für Sommer war ich um sie herumgeschlichen, hatte den Hals lang gemacht und diskrete Blicke geworfen. Und mich ein ums andere Mal gefragt: Soll ich mir ein Herz fassen und einfach klingeln? Aber ich wollte nicht aufdringlich sein, sondern wartete Jahr für Jahr auf eine Gelegenheit. Jetzt war sie da.

Aus der Ferne eingefädelt, war eine Einladung an mich ergangen; der jetzige Besitzer der Rosenvilla war bereit, mir das Haus meiner Vorfahren zu zeigen. Und an einem grauen Morgen im August war es soweit. Der Regen fiel aus allen Wolken, als ich unter einem vom Wind zerzausten Regenschirm über die Promenade hastete. Unter Wilhelms Kastanienbäume konnte ich mich nicht flüchten; der letzte hatte vor dreißig Jahren beim Bau des neuen Strandbades weichen müssen.

Auch vieles andere gab es nicht mehr – nicht zuletzt den kleinen Turm, den man auf der einzigen Fotografie des Hauses sieht, die sich im Familienarchiv meines Onkels fand. Rechts unten in der Ecke, unter dem Dach einer Gartenlaube, erkennt man einen jungen Mann mit einer weißen Kopfbedeckung; es könnte ein Bruder von Friedrich sein, vielleicht der unglückliche Gustav, der sich Jahre später in Wien erschoß.

Wenige Minuten später saß ich im Salon der Rosenvilla. Eine andere Bezeichnung fällt mir nicht ein für den langgestreckten Raum mit dem gemauerten Kamin und der Holzbalkendecke. Wir tranken Kaffee und sprachen über die Geschichte des Hauses: über das viele, das sich verändert hatte, und das wenige, das womöglich noch aus der Zeit der Deckerts stammte. Der Kamin vielleicht und ein oder zwei dunkle Möbel, die schweigend in der Ecke standen; ganz sicher aber die Proportionen des Raumes, der wie gemacht war, um Gäste zu empfangen: Bekannte aus Wien oder die Nachbarn in Seewalchen.

Wer weiß, wer hier wem die Klinke in die Hand gab? Nicht auszudenken, daß Gustav Klimt einmal vorbeikam, zusammen mit Emilie Flöge ... Bei diesem Gedanken fiel mein Blick auf die golden schimmernde Türklinke. Ein schönes Stück aus Messing, unverkennbar Jugendstil. Plötzlich war ich mir sicher, daß diese Türklinke noch von damals war. Aber kaum hatte ich den Arm ausgestreckt, als könnte ich auf diese Weise meinen Vorfahren die Hand reichen, mußte ich über mich selber lachen.

Es regnete noch immer, als ich aus einem der Fenster im ersten Stock auf den Attersee und auf Schloß Kammer blickte. Während ich mit den Augen einem Fischerboot folgte, das trotz des schlechten Wetters hinausgefahren war, stellte ich mir vor, wie mein Urgroßvater hier gestanden hatte, der Chefingenieur, der Blitzableiterexperte, dem kein Turm zu hoch war und der doch später so tief fiel.

Am Ende seines Lebens, sagt mein Vater, habe Friedrich mit dem Schicksal gehadert, von dem er sich betrogen und gedemütigt fühlte, weil es ihm alles genommen hatte: die väterliche Firma, die er nach Wilhelms Tod leiten und zu neuem Glanz hätte führen sollen, die Filialen in Prag, Budapest, Paris, die Häuser und das Vermögen, das man angehäuft hatte in jenen goldenen Jahren in Wien. All das war fort, unwiederbringlich, war untergegangen, verschleudert, von der Inflation aufgefressen.

Auf der Flucht vor den Schatten der Vergangenheit hatte es ihn nach Sachsen verschlagen. Wie eingelegt in den Essig seines Unglücks hockte er in einer Wohnung mit feuchten Mauern in Kötzschenbroda: ein alter Mann, der die Hände rang und den Kopf schüttelte angesichts des Unglücks, das über ihn gekommen war. „Furrrrchtbar!“ habe er immer wieder ausgerufen, sagt mein Vater, der ihn als Kind noch erlebte. Wobei er das r aussprach wie das ch in „Ach!“ oder in „Lachen“. Aber nach Lachen war ihm nicht zumute.

Ob er manchmal an den Attersee dachte, an das Türkis des Wassers und das Grau der Berge ringsum? Wußte er noch, wie er in der Sonne geschwommen war, so wie damals an der Adria, mit Blick auf Schloß Miramare? Erinnerte er sich oder kam es ihm so vor, als wäre all das nur ein Traum gewesen?

Noch immer stand ich am Fenster. Ich dachte, wie vertraut mir dieser Anblick war, und im selben Moment spürte ich, wie sich eine tiefe Ruhe in mir ausbreitete. Der Himmel, die Wolken, der See: alles war da. Wie vor hundert Jahren.

Diese Geschichte habe ich am 17. September 2023 an 812 Leserinnen und Leser verschickt. Wenn auch Sie meine Geschichten erhalten wollen, tragen Sie sich gern hier ein:

Eine Geschichte wie diese schreibt sich nicht von allein. Um so dankbarer bin ich allen, die mit einer Mitgliedschaft meine freiberufliche Arbeit an „Wolken und Kastanien“ ermöglichen. Das geht schon zum Preis einer Tasse Kaffee im Monat. Wollen auch Sie Unterstützer(in) werden? Das geht hier: