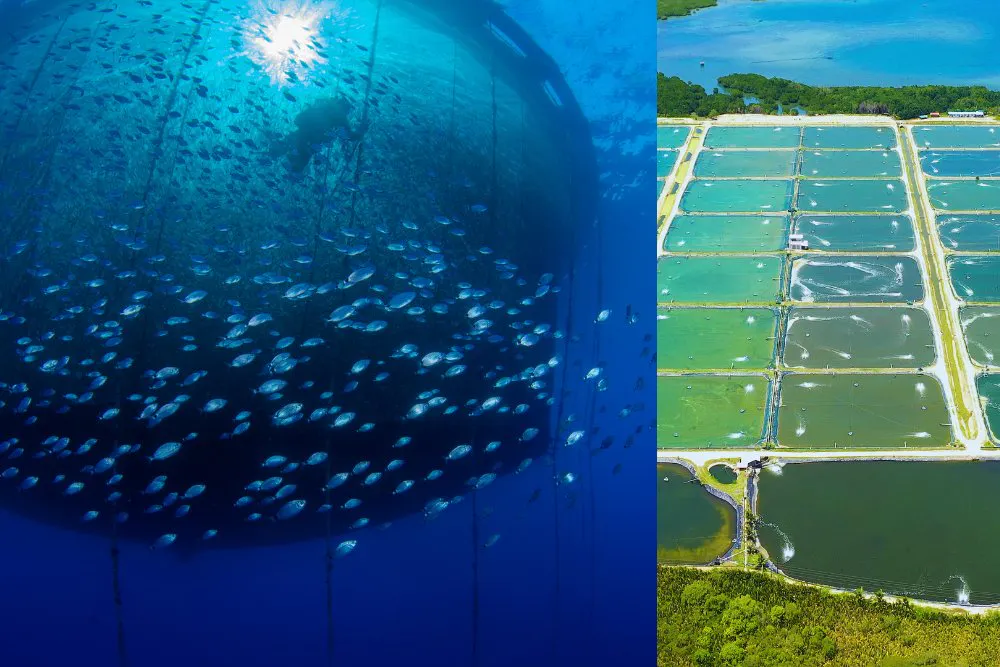

La culture des produits de la mer : peut-on l’intensifier tout en réduisant ses impacts?

Oui, selon une nouvelle étude, mais il faut le faire au bon endroit.

Par Emma Bryce (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Une nouvelle étude révèle que même si la mariculture prend de l’ampleur partout dans le monde, on pourrait en fait réduire de 30 % son impact sur la biodiversité, à condition que l’on choisisse plus judicieusement les lieux où elle est pratiquée. Inversement, si l’élevage de poissons et de fruits de mer est effectué aux mauvais endroits, son impact négatif sur la biodiversité marine pourrait être cinq fois plus grand.

L’élevage produit le cinquième des poissons que nous consommons, et cette proportion ne peut aller qu’en augmentant en raison de la demande croissante de protéines à l’échelle mondiale. Dans cette nouvelle recherche, publiée dans Nature Ecology & Evolution, on a calculé que la mariculture – la production contrôlée de mollusques, de bivalves (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) et de poissons dans les zones côtières et en haute mer – doit augmenter de 40,5 % d’ici 2050, passant de 108 729 à 152 785 hectares, pour répondre à la demande grandissante.

Pour étudier l’incidence de cette expansion sur la biodiversité marine, l’équipe de scientifiques a mis au point un indicateur qui mesure l’impact de la pollution par les nutriments et de la dégradation de l’habitat causées par la mariculture sur les quelque 20 000 espèces océaniques. Cette mesure s’appuie sur des données quantifiant la vulnérabilité des espèces à ces pressions et la probabilité qu’elles se retrouvent à proximité des exploitations. L’équipe de recherche a ensuite élaboré un modèle qui permet d’établir une projection des répercussions de l’industrie maricole jusqu’en 2050, en fonction de sa croissance prévue. Dans ce modèle, on prend aussi en compte l’incidence du réchauffement océanique sur l’aire de répartition des espèces.

Il en résulte un portrait général de la situation mondiale, où l’on peut voir les endroits où les impacts les plus importants de la mariculture pourraient se produire, mais aussi là où son expansion pourrait causer moins de dommages.

En ce qui concerne les conséquences actuelles de la mariculture, la recherche a d’abord montré que c’est la pollution par les nutriments qui a le plus grand impact sur la biodiversité, c’est-à-dire que près de 80 % des dommages à l’échelle mondiale y sont attribuables. La modélisation indique aussi que les plus fortes concentrations de mariculture, ainsi que la plus grande richesse en espèces marines, se trouvent dans les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Est – la Chine, le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines –; c’est donc dans ces régions que les contrecoups de cette industrie sur la biodiversité sont les plus importants.

Selon le scénario le plus pessimiste, dans lequel le développement de la mariculture n’a lieu que dans les régions riches en biodiversité, comme celles précitées, les répercussions négatives pourraient être considérables : par rapport à l’impact au niveau actuel, l’impact cumulé de l’élevage de poissons et de fruits de mer sur la biodiversité augmenterait en moyenne de 270 % à l’échelle nationale et de 420,5 % à l’échelle mondiale. Dans ce cas, les espèces les plus touchées par la mariculture seraient les grands mammifères marins, notamment les baleines et les phoques, qui ont des aires de répartition considérables risquant de chevaucher les exploitations situées en haute mer.

Cela dit, les chercheurs proposent aussi un scénario optimiste, qui pourrait se concrétiser si l’on adopte une approche plus stratégique.

« On prévoit, dans le scénario le plus optimiste, que l’ensemble des exploitations maricoles, existantes et nouvelles, se retrouveront dans des zones maritimes à faible impact », indique Deqiang Ma, chercheur postdoctoral à la School for Environment and Sustainability de l’Université du Michigan, et auteur principal de la nouvelle étude. D’après le modèle, si ces exploitations sont situées presque exclusivement à l’écart des pôles de biodiversité, les impacts cumulés de la mariculture seraient en moyenne inférieurs de 27,5 % à l’échelle nationale, par rapport à 2020. À l’échelle mondiale, les impacts seraient réduits de 30,5 %. Dans ces conditions optimales, les répercussions de la mariculture seraient moindres pour presque toutes les espèces marines prises en compte dans l’étude.

« Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une planification efficace contribuerait à réduire fortement les impacts de cette industrie sur la biodiversité marine, tout en permettant son expansion nécessaire », analyse M. Ma.

Pour que la tendance s’inverse, il faudrait donc déplacer près de 90 % des exploitations de bivalves et de poissons actuellement en place – dont un grand nombre se trouvent dans des régions à forte biodiversité – vers des zones à faible impact. Il y a les eaux au large des États-Unis, qui représentent une vaste zone inexploitée où l’on pourrait faire de la mariculture et où la biodiversité est plus faible qu’en Indonésie, par exemple.

Si l’étude montre qu’il est possible de conjuguer production accrue et biodiversité florissante, l’équipe de recherche a toutefois émis quelques réserves. En premier lieu, la reconfiguration des activités maricoles exigerait le déplacement de la majorité des exploitations, mais le choix de l’emplacement des nouvelles installations, ainsi que le déménagement des installations en croissance, doivent tenir compte de certains paramètres, comme les besoins des communautés locales de pêcheurs, que l’industrie ne pourrait transplanter à sa guise, soulignent les scientifiques.

Notons que même dans le scénario le plus optimiste du modèle, l’expansion de l’industrie n’est pas sans impact sur les mammifères marins. Par conséquent, même si on la réorganisait, la mariculture aura toujours un coût.

L’étude met aussi en évidence que les répercussions de cette industrie sur la biodiversité ne sont pas uniquement attribuables à l’emplacement des exploitations. Les bivalves, comme les moules et les huîtres, jouent le rôle de filtres océaniques, nettoyant la pollution par les nutriments (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) au fil de leurs déplacements. Il s’agit du type de mariculture ayant le plus faible impact (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) selon la recherche. En ce sens, la mariculture pourrait devenir plus durable si nous choisissons mieux les produits que nous cultivons.

L’équipe de recherche espère que son étude servira de guide sur la saine gestion de la mariculture, avant que son développement n’entraîne des répercussions évitables. En recourant à la réflexion stratégique, écrit-elle dans l’étude, on pourrait « éventuellement trouver l’équilibre nécessaire entre la satisfaction des besoins nutritionnels de la population mondiale et la protection de la biodiversité des océans ».

Ma et coll. « Strategic planning could reduce farm-scale mariculture impacts on marine biodiversity while expanding seafood production (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) ». Nature Ecology & Evolution. 2025.

Article original en anglais : https://www.anthropocenemagazine.org/2025/02/can-the-world-farm-more-seafood-with-less-impact/ (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Suivez-nous sur :

🖤 Twitter (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) 💙 LinkedIn (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) 💜 Instagram (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)Anthropocène est la version française d’Anthropocene Magazine (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre). La traduction française des articles est réalisée par le Service de traduction de l’Université Concordia (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), la Durabilité à l’Ère Numérique (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) et le pôle canadien de Future Earth (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre).